うつ病でも障害者手帳は取れる?等級・条件・メリット・デメリットを解説

- うつ病でも障害者手帳は取得できる?

- うつ病で取得できる「精神障害者保健福祉手帳」とは

- うつ病の症状と障害者手帳の等級の目安

- 1級:日常生活の常に支障がある場合

- 2級:長期的に生活や就労に支障がある場合

- 3級:ある程度就労できるが制限がある場合

- うつ病で障害者手帳を申請できる条件

- 申請できる主な条件

- 申請に必要な書類一覧(東京都の場合)

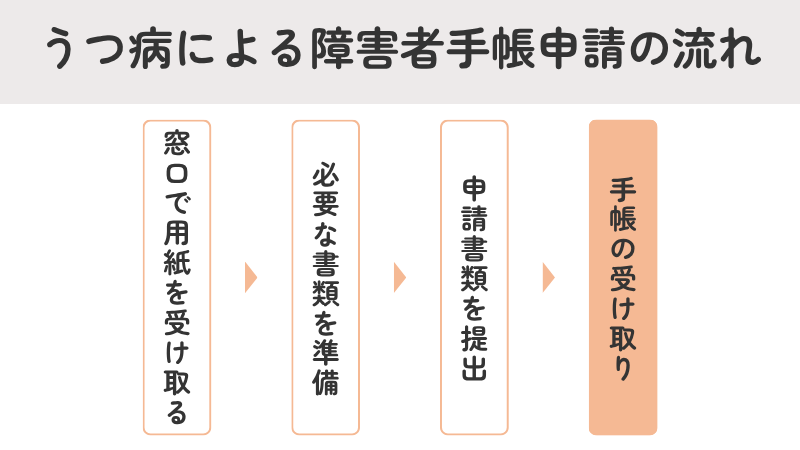

- うつ病による障害者手帳の申請の流れ

- うつ病で障害者手帳を取得するメリット・デメリット

- こんな人は障害者手帳の取得を検討すべき

- 仕事や就職活動に不安がある方

- 公的支援を積極的に使いたい方

- 障害者手帳を取得しない方がいいケース

- 生活に大きな支障がない場合

- 周囲にどうしても知られたくない場合

- 手帳なしでも受けられる支援制度

- 自立支援医療制度(精神通院医療)

- 就労移行支援

- 障害者手帳と障害年金の違い

- 申請する前に知っておきたいよくある疑問

- 手帳を持っていることは会社に知られる?

- 症状が改善したら返さないといけない?

- 申請から手帳を受け取るまでどれくらいかかる?

- うつ病で悩んだら、障害者手帳という選択肢を知っておこう

「うつ病でも障害者手帳って取れるのかな?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

実は、うつ病は障害者手帳の対象に含まれています。取得の可否や等級は症状の重さに応じて判断され、最終的には医師の診断や自治体の審査で決まる仕組みです。

この記事では、うつ病で障害者手帳が取得できるかどうか、取得できる手帳の種類や条件ついて詳しく解説します。

この記事のまとめ

-

●

うつ病でも障害者手帳は取得できる?

うつ病は精神障害者保健福祉手帳の対象。条件を満たせば、うつ病でも手帳を取得することが可能 -

●

精神障害者保健福祉手帳とは

うつ病などの精神疾患によって、日常生活や社会活動に制約があることを公的に証明する手帳

うつ病でも障害者手帳は取得できる?

この章のポイント

- ● 条件を満たせば精神障害者保健福祉手帳を取得できる

- ● およそ6人に1人が気分障害で手帳を取得

結論からお伝えすると、うつ病でも障害者手帳を取得することは可能です。具体的には、精神障害者保健福祉手帳の対象にうつ病が含まれています。

厚生労働省が令和5年6月に発表した調査結果によれば、精神障害者保健福祉手帳を持つ人の中で最も多いのが、うつ病などの「気分障害」による取得です。その割合は全体の17%にあたり、およそ6人に1人が気分障害で手帳を受け取っている計算になります。数字からも分かるように、うつ病は障害者手帳の取得につながりやすい病気の一つといえます。

参考:厚生労働省「令和5年度 障害者雇用実態調査結果報告(p.17)」

うつ病で取得できる「精神障害者保健福祉手帳」とは

この章のポイント

-

●

精神障害者保健福祉手帳とは

うつ病などの精神疾患によって生活や社会生活に制約があることを公的に証明する手帳 -

●

対象となる疾患

うつ病のほか、統合失調症、発達障害、てんかんなど幅広い精神疾患が対象

精神障害者保健福祉手帳とは、うつ病などの精神疾患によって生活や社会生活に制約があることを公的に証明する障害者手帳です。

この手帳は精神保健福祉法にもとづいて交付され、うつ病のほかに躁うつ病、統合失調症、発達障害、てんかんなど幅広い精神疾患が対象になります。

参考:厚生労働省「障害者手帳」

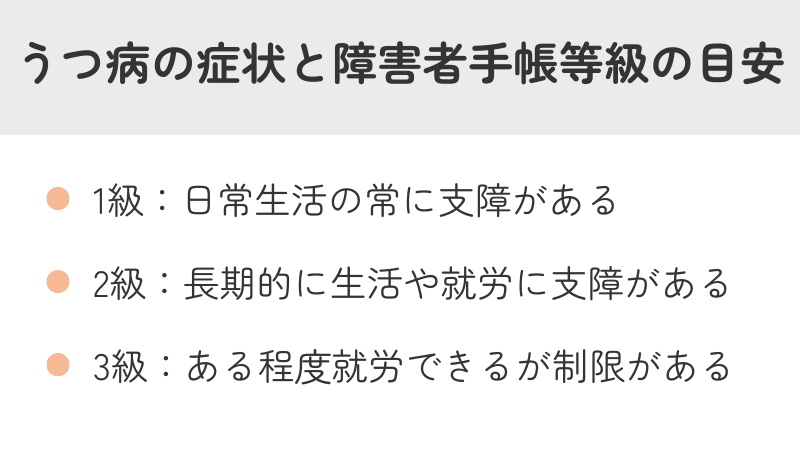

うつ病の症状と障害者手帳の等級の目安

この章のポイント

- ● 精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級

- ● 日常生活や社会生活でどのくらい援助が必要かで等級が決まる

精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まであり、日常生活や社会生活でどのくらい援助が必要かによって区分されます。うつ病で障害者手帳を申請する場合も、この基準に基づいて判定が行われます。

1級:日常生活の常に支障がある場合

1級は、生活のほとんどで他の人の助けが欠かせない状態です。

具体例

- 食事や入浴、着替え、家事などを一人で継続できない

- 自室にこもりがちで外出がほとんどできない

- 自発的に行動できず、不適切な言動が日常的に見られる

- 病状がとても不安定で、些細なことで悪化や再発を繰り返す

- お金の管理や役所での手続きが自力ではほぼ不可能

2級:長期的に生活や就労に支障がある場合

1級ほど重くはないものの、日常的に援助や助言が必要な状態です。

具体例

- 入浴や掃除など、身の回りの清潔を自分で保ち続けるのが難しい

- 食事の準備、金銭管理、洗濯、外出など多くの場面で家族や周囲のサポートが必要

(家族の支えがないと外出できない、栄養バランスのとれた食事を作れない など) - 通院や服薬の自己管理が困難

- ストレスで病状が再発・悪化しやすく、社会活動が大きく制限される

- 人とのやり取りが難しく、孤立しやすい

3級:ある程度就労できるが制限がある場合

おおむね自立した生活は可能ですが、仕事や社会生活の一部で支障が出る状態です。

具体例

- 外出はできるが、予期しない出来事に強いストレスを感じ体調を崩しやすい

- 人間関係やストレスへの対処が苦手で、職場や社会生活で困難を感じる

- 活動できるが負担が大きく、疲れやすい

参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

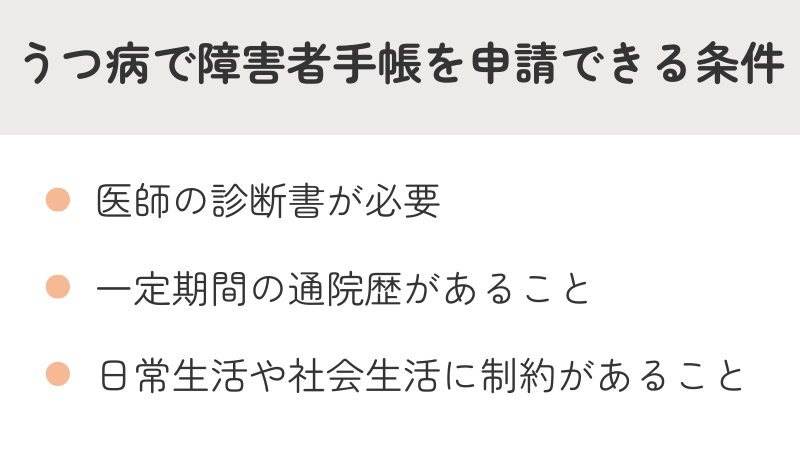

うつ病で障害者手帳を申請できる条件

この章のポイント

-

●

障害者手帳を申請できる条件

医師の診断書がある/一定期間の通院歴がある/日常生活や社会生活に制約がある - ● 申請に関しては、自治体の窓口での確認がおすすめ

精神障害者保健福祉手帳を申請するには、いくつか条件を満たす必要があります。

申請できる主な条件

手帳を申請する際の主な条件は、以下の3つです。

- 医師の診断書が必要

精神保健指定医、または精神疾患に詳しい主治医による診断書が必須です。 - 一定期間の通院歴があること

初診日から6か月以上経過している必要があります。 - 日常生活や社会生活に制約があること

症状の程度に応じて、1~3級の等級が判定されます。

申請に必要な書類一覧(東京都の場合)

手帳の申請には、いくつかの書類をそろえて、自治体の窓口に提出する必要があります。

- 申請書

- 診断書

- 本人の写真

※ 障害年金を受給している場合は、医師の診断書の代わりに、年金証書や年金振込通知書の写しなどで申請できます。

自治体によって必要な書類が異なる場合があります。詳細は、お住まいの自治体の担当窓口や公式ホームページで確認することをおすすめします。

参考:東京都福祉局「精神障害者保健福祉手帳制度リーフレット」

うつ病による障害者手帳の申請の流れ

この章のポイント

- ● まずは申請に必要な書類を用意

- ● 申請から受け取りまでの期間はおおよそ1〜2ヶ月

うつ病で精神障害者保健福祉手帳申請する際の一般的な流れは以下の通りです。

- 窓口で必要な用紙を受け取る

- 必要な書類を準備する

- 申請書類を提出する

- 手帳の受け取り

申請から手帳を受け取るまでにかかる期間は、おおよそ1〜2ヶ月程度です。しかし、自治体によってはさらに時間がかかることもあります。

うつ病で障害者手帳を取得するメリット・デメリット

この章のポイント

-

●

メリット

就職の選択肢が広がる/生活費の割引や補助/税金の負担軽減 -

●

デメリット

心理的ハードル/生命保険に加入しづらい/更新手続きの手間

うつ病で精神障害者保健福祉手帳を取得すると、生活や就職の面で様々な支援が受けられます。

- 就職の選択肢が広がる

障害者雇用枠に応募でき、職場で合理的配慮を受けやすくなります。 - 生活費の割引や補助

公共料金や交通機関、公共施設、要件を満たせばNHK受信料などで割引を受けられることがあります。 - 税金の負担軽減

所得税や住民税、相続税などで「障害者控除」といった優遇措置を受けられます。

手帳の取得には、メリットだけでなく、いくつかのデメリットもあります。

- 心理的なハードル

手帳を持っていることを周囲に知られてしまうのではと不安を感じることがあります。 - 生命保険に加入しづらい

一部の保険では制限がありますが、「引受基準緩和型保険」などの選択肢もあります。 - 更新手続きの手間

精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要で、交付まで時間がかかることもあります。

こんな人は障害者手帳の取得を検討すべき

この章のポイント

-

●

仕事や就職に不安がある方

障害者雇用枠への応募や、症状に配慮した働き方が可能 -

●

公的支援を積極的に利用したい方

医療費助成や税控除、交通機関の割引などが受けられる

障害者手帳の取得は、特に次のような方におすすめです。

仕事や就職活動に不安がある方

働くことに不安を感じている方は、障害者手帳を持つことで、障害者雇用枠に応募でき、症状に配慮した働き方を選ぶことも可能です。また、職場にうつ病のことを理解してもらえるため、無理なく仕事を続けやすくなります。

公的支援を積極的に使いたい方

手帳を取得すると、医療費の助成や税金の控除、公共交通機関の割引など様々な公的支援が受けられます。これらの支援は、うつ病と向き合いながら生活していく上での経済的な負担を軽くしてくれます。

障害者手帳を取得しない方がいいケース

この章のポイント

-

●

生活に大きな支障がない場合

日常生活や仕事・学業に問題がなく、割引や控除のメリットがあまり必要でない場合 -

●

周囲に知られたくない場合

手帳提示が必要な場面で心理的負担が大きい場合は、取得を慎重に検討

障害者手帳は便利な制度ですが、全ての方に必要というわけではありません。以下のような場合は、取得を慎重に考えるとよいでしょう。

生活に大きな支障がない場合

うつ病と診断されたものの、日常生活や仕事、学業が問題なくこなせている場合は、無理に手帳を取得する必要はありません。公共サービスの割引や税金の控除などのメリットを、あまり必要と感じない場合も同様です。

周囲にどうしても知られたくない場合

障害者手帳を持っていることは、自分で申告しない限り原則、周囲に知られることはありません。しかし、障害者雇用枠で働く場合や税金の控除、各種サービス利用時など手帳の提示が必要な場合があります。

「手帳を見られることに抵抗がある」「偏見が怖い」「心理的なストレスが大きい」と感じる場合は、取得を急がず慎重に判断しましょう。

手帳なしでも受けられる支援制度

この章のポイント

-

●

自立支援医療制度(精神通院医療)

病院での診療や薬代の自己負担が軽減され、通常3割負担の医療費が1割負担に -

●

就労移行支援

障害のある方が一般企業への就職を目指すための支援

精神障害者保健福祉手帳がなくても受けられる支援制度の代表例として、以下の2つがあります。

自立支援医療制度(精神通院医療)

病院での診療や薬代の自己負担額が軽減される制度です。通常は3割負担の医療費が、この制度を利用すると1割負担になります。

病気と向き合いながら治療を続ける上で、医療費の負担は大きな悩みの一つです。この制度を利用することで、経済的な不安を減らし、治療に専念しやすくなります。

就労移行支援

一般企業への就職を目指す障害のある方を対象に就労に必要なスキルの習得、職場実習のサポート、就職後のフォローアップを受けられる支援です。

障害者手帳は必須ではなく、医師の意見書や診断書があれば利用できるケースも多くあります。利用条件は自治体や事業所によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

就労移行支援manabyでは

manabyでは、うつ病をはじめとする様々な精神疾患や障害を抱える方の就職に向けたサポートを行っています。

障害者手帳がなくても、自立支援医療受給者証や医師の診断書・意見書があれば利用できる場合が多く、実際に手帳なしで通所している方もいらっしゃいます。

相談・見学・体験はすべて無料です。

「まずは話を聞いてみたい」「どんな支援が受けられるか知りたい」という方も、遠慮なくご連絡ください。

※支援の判断は、お住まいの自治体によって異なる場合があります。

障害者手帳と障害年金の違い

この章のポイント

- ● 精神障害者保健福祉手帳:日常生活や社会参加を支援する制度

- ● 障害年金:生活費を補助する「お金の支援」

- ● それぞれ利用の条件が異なる

精神障害者福祉手帳と障害年金は、どちらも病気や障害がある方を支援する制度ですが、目的や内容が異なる別の制度です。混同しやすいこの2つの違いを、表で見てみましょう。

| 精神障害者保健福祉手帳 | 障害年金 | |

|---|---|---|

| 目的 | 障害に対する公的な支援やサービス利用 | 障害による生活や収入の補償 |

| 対象者 | 精神障害があり日常生活に支障がある方 | 日常生活や労働に著しい制限が生じる障害を持つ方 |

| 主な支援内容 | 交通割引、税控除、福祉サービス利用など | 年金の支給(生活費の補助) |

| 申請先 | 市区町村の障害福祉窓口 | 日本年金機構 |

| 受給条件 | 精神障害の程度により等級が決まる | 初診日要件・保険料納付要件・障害認定基準の全てを満たすこと |

| 更新・見直し | 原則2年ごとに更新が必要 | 通常1〜5年ごとの更新 |

精神障害者福祉手帳は、日常生活や社会参加をしやすくするためのもので、交通機関の割引や税金の控除、障害者雇用枠での就職などの支援を受けることができます。

一方で、障害年金は、病気や障害が原因で働くのが難しい場合に、生活を支えるための「お金の支援」です。受給には、初診日要件や保険料納付要件、障害認定基準などの条件があります。

この2つの制度は別々に運用されており、受給できるかや等級の判断も全く異なります。どちらか一方だけの対象になる方もいれば、両方を利用できる方もいます。

参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

日本年金機構「障害等級表」

申請する前に知っておきたいよくある疑問

うつ病で精神障害者保健福祉手帳の申請を考えている方が、よく抱える疑問にお答えします。

手帳を持っていることは会社に知られる?

原則として、自分から申告しない限り、障害者手帳を持っていることが会社や第三者に伝わることはありません。

ただし、障害者雇用枠での就職や税金の障害者控除を受ける場合には、会社に申告が必要となるため、その際には伝わることになります。

症状が改善したら返さないといけない?

制度上、精神障害の状態がなくなった場合は手帳の返還が必要です(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の2第1項)。

ただし、自分で判断するのは難しいため、更新時の自治体の判断に任せるのが良いでしょう。その時の症状や状態から等級の変更や交付の終了を判断してくれます。

参考:厚生労働省「○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

申請から手帳を受け取るまでどれくらいかかる?

自治体によって異なりますが、1〜2か月程度で交付されます。

うつ病で悩んだら、障害者手帳という選択肢を知っておこう

うつ病と診断され、日々の生活や仕事に不安を感じているなら精神障害者保健福祉手帳の取得を検討してみるのも一つの選択肢です。

手帳は、生活の負担を軽くし、自分に合った働き方を見つけるための頼もしい味方となります。手帳を持つことで、公共料金の割引や税金の控除、障害者雇用枠での就職など、さまざまな支援を受けることができます。

もちろん、手帳の取得にはメリットだけでなく心理的な負担や更新の手間といったデメリットもあります。大切なのは、メリットとデメリットをよく理解した上で、自分にとって最適な選択をすることです。

手帳についてもっと知りたい、あるいは「自分も当てはまるかもしれない」と感じたら、まずは一人で悩まず、主治医や自治体の窓口に相談してみましょう。