障害者雇用は手帳なしでできる?制度の基本と注意点を解説

- 障害者雇用は手帳なしでは原則できない?

- 障害者雇用枠に応募できるのは「手帳所持者」のみ

- 障害者雇用とは?制度の目的と仕組みをやさしく解説

- 障害者雇用制度の基本用語

- 障害者雇用制度の目的

- 法定雇用率とは?

- 企業に求められる合理的配慮

- 法定雇用率と企業の義務について

- 一般雇用との違い

- 障害者雇用のメリットとデメリット

- メリット

- デメリット

- 障害者手帳を取得するか迷ったら

- 手帳を持つことで広がる働き方と支援制度

- 「取得=一生持ち続ける」ではない

- 迷ったときに相談できる機関と窓口

- ハローワーク(障害者関連窓口)

- 精神保健福祉センターや保健所

- 就労移行支援事業所

- 実際どうだった?障害者手帳取得者に聞いてみた

- 障害者手帳を持っていてよかったと感じる?

- 障害者雇用の仕事内容とは?

- 障害者雇用でも多様な職種がある

- 障害者雇用でも正社員を目指せる?

- 自分に合った職種の探し方とは?

- できそうなことや気になることを書き出してみる

- 気になる仕事に必要なスキルを調べる

- 就労移行支援を利用して一緒に探す

- 障害の特性に合った職種例を参考にする

- 障害者雇用で受けられる合理的配慮とは?

- 勤務時間・業務量・環境の配慮例

- 障害者手帳のメリットとデメリット

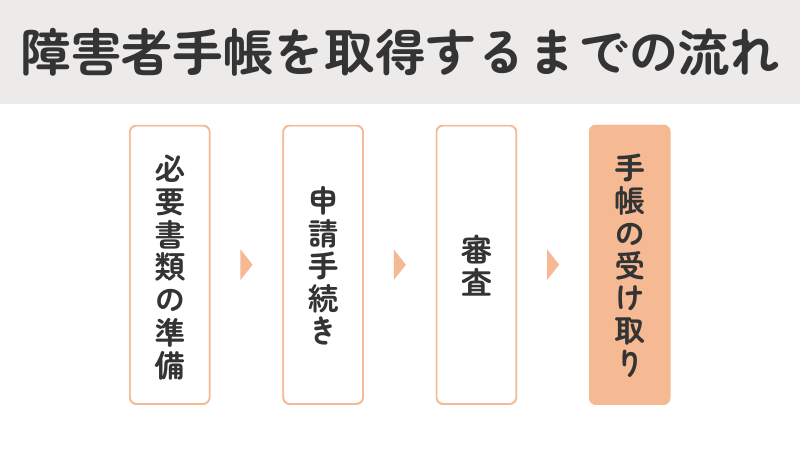

- 障害者手帳を取得するまでの流れ

- 手帳の発行にかかる期間と費用の目安

- 手帳を取らないという選択もある

- 障害者雇用・障害者手帳に関するよくある疑問まとめ

- 障害者手帳を取ると、今後に不利になることはありますか?

- 障害者雇用にすると一般雇用に戻れなくなりますか?

- 手帳なしでできる仕事や制度はありますか?

- 手帳を取るかどうか迷っています。どこに相談すればいいですか?

- 障害者雇用を検討するなら「手帳取得」が第一歩

障害者雇用に興味があるけれど、「手帳なし」では応募できないかもしれないと不安に感じていませんか?

この記事では、障害者雇用の基本的な仕組みから手帳なしで利用できる支援まで幅広く解説します。

この記事のまとめ

-

●

障害者雇用は原則として手帳が必要

障害者雇用枠での就職は、原則として身体・知的・精神のいずれかの障害者手帳を持っている方が対象 -

●

迷ったら支援機関に相談しよう

ハローワーク、精神保健福祉センター、就労移行支援事業所などで、手帳取得や働き方について相談できる

障害者雇用は手帳なしでは原則できない?

結論から言うと、障害者手帳なしでは「障害者雇用枠」に応募することは原則としてできません。ただし、例外として「みなし障害者」(労働者災害補償保険法による障害補償給付を受けている場合等)が法定雇用率に算入されることがあります。

これは、企業が法律で定められた「障害者法定雇用率」を満たすために、障害者雇用枠を設けているからです。この法定雇用率にカウントされる「障害者」とは、次のいずれかの手帳を所持している方です。

- 身体障害者手帳(身体障害者福祉法に基づく)

- 療育手帳(知的障害者福祉法に基づく。名称は自治体によって異なる場合があります)

- 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく)

手帳を持たない場合、企業はその人を法定雇用率の対象としてカウントできません。そのため障害者雇用枠での採用は原則として難しくなります。

参考:厚生労働省「事業主の方へ《「障害者」の範囲》」

障害者雇用枠に応募できるのは「手帳所持者」のみ

障害者手帳は、障害の状態が一定の基準に該当することを公的に証明する書類です。企業は、この手帳の提示をもとに「障害者雇用率の対象となる方」であることを確認し、雇用実績として報告しています。

そのため、障害者雇用枠に応募するには何らかの障害者手帳を持っていることが必要条件になります。

障害者雇用とは?制度の目的と仕組みをやさしく解説

障害者雇用制度は、障害がある方が安心して働けるように障害のある方が安心して働けるよう、雇用の機会を確保し、職業生活の安定を図るための仕組みです。この章では制度の目的や企業に求められること、具体的な配慮内容などを紹介します。

障害者雇用制度の基本用語

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 障害者雇用制度 | 障害者が安心して働ける環境を整える仕組み |

| 法定雇用率 | 障害者雇用促進法に基づき、事業主が雇用すべき障害者の割合として国が定める基準 |

| 合理的配慮 | 障害者が働きやすいように企業が行う配慮 |

| 納付金 | 法定雇用率を達成していない企業が、障害者雇用納付金制度に基づき、常用労働者数応じて国に納付する金銭 |

障害者雇用制度の目的

障害者雇用制度の目的は、障害のある方が自分らしく働ける環境を増やし、生活の自立を支援することです。障害の特性に合った働き方ができるようにし、社会参加を促進します。

法定雇用率とは?

企業は法律で、一定の割合の障害のある方を雇うことが義務付けられています。この割合を「法定雇用率」と呼び、企業の規模や業種によって異なります。もし法定雇用率を満たさない場合は、企業が納付金を支払うことになります。

企業に求められる合理的配慮

雇用後は、障害のある社員が働きやすいように「合理的配慮」が必要です。具体的には、勤務時間の調整や仕事内容の変更、職場環境の改善などがあります。これにより、一人ひとりに合った働き方が可能になります。

合理的配慮の例

- 勤務時間の柔軟な調整や短縮

- 重い作業や困難な業務の調整

- バリアフリー化や休憩スペースの設置

法定雇用率と企業の義務について

| 時期 | 法定雇用率(民間企業) | 対象事業主の範囲(従業員数) |

|---|---|---|

| 令和3年3月 | 2.3% | 44人以上 |

| 令和6年4月 | 2.5% | 40人以上 |

| 令和8年7月 | 2.7% | 38人以上 |

法定雇用率とは、企業が社会的な責任を果たすために設定された、「障害のある方をこれだけは雇いましょう」という国の基準です。日本では、この法定雇用率が政府によって決められていて、事業主はこれに基づいて、決められた人数以上の障害のある方を雇う義務があります。

この制度は、障害のある方の就労機会を広げることを目的に、段階的に法定雇用率が引き上げられています。それに伴い、対象となる企業の範囲も徐々に広がっています。

もし企業が法定雇用率を達成できない場合、「障害者雇用納付金(しょうがいしゃこようのうふきん)」を支払う義務があります。これは、足りない人数に応じて企業が国に納めるお金です。一方、法定雇用率よりも多くの障害のある方を雇った企業に「障害者雇用調整金」が支給され、積極的に雇用することが応援される仕組みになっています。

参考:厚生労働省「障害者雇用率制度について」

一般雇用との違い

| 項目 | 一般雇用 | 障害者雇用 |

|---|---|---|

| 対象 | 障害の有無に関わらずすべての求職者 | 原則、障害者手帳を所持している方 |

| 採用基準 | 通常の採用基準に基づく | 障害の特性に配慮しながら採用 |

| 法定雇用率 | なし(事業主に雇用義務はなし) | 障害者雇用促進法に基づき一定割合の雇用義務あり |

| 合理的配慮 | 法的義務はなく、事業主の自主的な判断により実施(パートタイム・有期雇用労働法第8条により努力義務あり | 障害者雇用促進法に基づき事業主へ義務付けられている |

| 支援内容 | 基本的に一般的な就業支援のみ | 勤務時間調整、職場環境改善、業務内容の調整など個別ニーズに応じた支援あり |

| 評価方法 | 能力・実績・成果に基づき評価 | 評価は事業主の義務ではないため、障害に応じた配慮を考慮した評価制度を企業ごとに設定 |

このように、一般雇用とは異なる点が多くあります。障害者雇用は、一人ひとりの特性に合わせたサポートや配慮が法律で保障されていることが大きな特徴です。

障害者雇用のメリットとデメリット

ここでは障害者雇用の代表的なメリットとデメリットを3つずつ紹介します。

メリット

- 障害のある方が安心して働けるよう、配慮された環境が用意されている

- 周りの理解が得られやすく働きやすい

- 一般枠と障害者雇用枠の両方から仕事を探せるため、選択肢が広がる

体調や特性に不安がある場合でも、働きやすさを考えた環境でスタートできるのは大きな安心材料です。

デメリット

- 原則として、障害者手帳を取得していないと応募できない

- 職種や仕事内容に限りがあることも

- キャリアの選択肢がやや狭まる可能性がある

企業側の配慮があるとはいえ、自分の希望する働き方と合うかどうかは見極めが必要です。

障害者手帳を取得するか迷ったら

障害者手帳を取得すると、障害者雇用枠への応募や税制優遇、交通機関割引など、利用できる支援やサービスの幅が広がります。一方で、「手帳は一度取得すると返納できないのでは?」「取得によって生活や就労に不利益が生じるのでは?」といった不安を抱く方もいます。

ここでは、手帳を取得することで得られる支援や、迷った時の相談先について紹介します。

手帳を持つことで広がる働き方と支援制度

障害者手帳を取得すると、自分らしく働くための選択肢が広がります。

中でも大きなメリットは、「障害者雇用枠」の求人に応募できるようになる点です。体調や特性に合わせた配慮を受けながら、安心して働ける職場を見つけやすくなります。

また、手帳を持つことで、税金の優遇や公共交通機関の割引など、生活面でも活用できる制度がいくつもあります。こうした支援があることで、仕事を始めるときの不安がぐっと軽くなるはずです。

「取得=一生持ち続ける」ではない

「手帳を取ったら、ずっと障害者として見られるのでは…」と感じる方も少なくありません。しかし、障害者手帳は本人の意思により返納できます。特に、精神障害者保険福祉手帳や療育手帳の一部は更新制であり、更新を行わない選択もできます。つまり、いま必要だと感じるタイミングで取得し、状況が変われば手放すことも可能です。

「一生もの」と思うと重く感じますが、「必要な期間だけ利用できる制度」と考えると選択肢のひとつとして前向きに検討しやすくなります。

迷ったときに相談できる機関と窓口

障害者手帳の取得ついて一人で悩む必要はありません。迷った時には、専門の機関や窓口に相談してみるのが一番です。代表的な相談先を3つ紹介します。

ハローワーク(障害者関連窓口)

ハローワーク(公共職業安定所)には、障害のある方の就職支援を専門とする部門があり、手帳の有無を問わず相談可能です。病状や希望する働き方のほか、手帳取得の可否や大まかな申請方法、利用可能な雇用・福祉制度について案内が受けられます。

参考:厚生労働省「ハローワーク(障害者関連窓口)」

精神保健福祉センターや保健所

精神障害のある方や、そのご家族からの相談を受け付けている専門機関です。手帳申請、治療、生活支援などについて助言を行っています。

参考:全国精神保健福祉センター長会「全国精神保健福祉センター一覧」

参考:厚生労働省「全国保健所一覧」

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、障害のある方が一般企業への就職を目指す際に、職業訓練や履歴書作成の支援、面接練習などのサポートを受けられる福祉サービスです。「障害者手帳を取るべきか迷っている」「障害者雇用枠が自分に合っているのか不安」といった悩みにも、専門のスタッフが一緒に向き合い、丁寧にアドバイスしてくれます。

また、就労移行支援では、障害者手帳を持っていなくても利用できる場合があり、「手帳なしで受けられる支援」や「自分に合った働き方」についても相談することができます。支援機関ごとに対応は異なりますが、今の状況や希望に寄り添ったサポートをしてくれる事業所が多くあります。

実際どうだった?障害者手帳取得者に聞いてみた

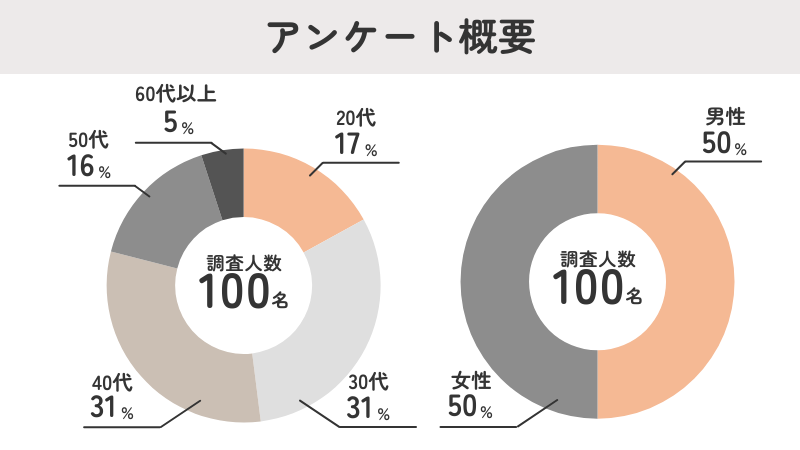

障害者手帳を「現在持っている方」または「過去に持っていた方」に、手帳を使って感じたメリットやデメリットについてアンケートを実施しました。

以下がアンケート概要です。

調査方法:インターネット調査

調査期間:2024年1月12日~2024年1月26日

調査対象:障害者手帳を現在持っている、または過去に持っていた方

調査人数:100名(男性50名 女性50名)

年代:20代(17名)・30代(31名)・40代(31名)・50代(16名)・60代以上(5名)

障害者手帳を持っていてよかったと感じる?

- よかった:42%

- まあまあよかった:36%

- どちらでもない:17%

- あまりよくなかった:4%

- よくなかった:1%

実際に障害者手帳を取得した経験のある方の回答を見てみると、78%の方が「持ってよかった」「まあまあよかった」と前向きに答えています。

【メリット体験談】手帳があって助かった具体例

手帳を貰うまで、体調不良になる日が多く会社に迷惑をかけて、自分を責めることが多かったです。しかし、手帳を貰い障害者雇用で働いてからは休日や出勤時間に余裕があり自分のペースで働くことができているので、自分らしい働き方ができています。

タクシーを利用することが多くなり、手帳を提示して1割引きの料金を支払っています。1割引きの適用は、手帳を発行している都道府県に限られていると思っていましたが、ほかの地域でタクシーを利用したとき、割引できるタクシー会社だったため、多少でも料金が安くなり助かりました。

一度、男子ゴルフツアー観戦に行こうと思って、とある大会のチケット詳細を見ると「障がい者手帳をお持ちの方は無料」とあり、現地に手帳を持って観戦に行って2日間無料でプロのプレーを満喫できました。

【デメリット体験談】手帳に関する悩みや困難

一般雇用の転職の時に履歴書に現在の会社の事を聞かれたときに特例子会社ですと言ったら相手側からあまり良い印象を持って貰えなくて、不採用になってしまった。

更新手続きが窓口に出向いてしかできないこと、更新するのに3か月近くかかり、新手帳が来る前に旧手帳の有効期限が切れてしまわないか不安である。

一部の人ではありますが、障害者手帳を保有していることで、距離を置いてくることがあります。

このアンケートではデメリットを全く感じていないわけではないものの、それを上回るメリットがあるため、障害者手帳を持ち続けている方が多いことが分かりました。

障害者雇用の仕事内容とは?

障害者雇用では、働く人の体調や特性に配慮した環境が整えられており、自分に合った仕事を選びやすいことが特徴です。

障害者雇用でも多様な職種がある

障害者雇用で就ける仕事はさまざまで、オフィスでパソコンを使う事務職から、製造業、サービス業、IT関連まで、さまざまな分野に広がっています。

代表的な仕事内容の例として、次のようなものがあります。

- オフィスワーク:データ入力や書類の整理、文書の管理など

- 製造業:製品の品質をチェックする作業や、部品の組み立て作業など

- サービス業:お客様の対応や販売のお手伝い、施設の清掃業務など

- IT関連:プログラミングやシステムのサポート、データ管理など

障害者雇用では、「無理なく長く働けること」が重視されており、任される仕事内容は体調や特性、得意・不得意に応じて柔軟に調整されます。職場の理解があることで、自分に合ったペースで働くことができるのも大きな魅力です。

障害者雇用でも正社員を目指せる?

「障害者雇用=非正規」というイメージを持つ方もいますが、実際には正社員として働いている方も多くいます。

厚生労働省の調査によると、各障害種別の正社員割合は以下のとおりです。

- 身体障害:59.3%

- 知的障害:20.3%

- 精神障害:32.7%

- 発達障害:36.6%

このデータを見ると、障害種別によって割合に違いはあるものの、多くの方が正社員として活躍していることが分かります。

知的障害や精神障害の方の正社員割合が20~30%台と聞くと、少し低いと感じるかもしれません。しかし、労働力調査年報(令和5年)によると、日本全体の正社員の割合は約53.2%です。この数字と比べると、身体障害の方の正社員割合はむしろ高く、知的障害や精神障害の方の割合も、極端に低いわけではないことが分かります。

障害者雇用だからといって、正社員を諦める必要はありません。配慮のある職場で、安定した働き方を目指すことも十分に可能です。

参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査の結果」

参考:総務省統計局「労働力調査 (基本集計)2023年(令和5年)7月分)」

自分に合った職種の探し方とは?

障害者雇用で安定して働き続けるためには、「自分に合った職種を見つけること」がとても重要です。ここでは、職種を探す際に意識しておきたい4つのポイントをご紹介します。

できそうなことや気になることを書き出してみる

まずは、難しく考えずに、自分が「できそうだな」と思うことや、「これ、ちょっと気になるな」と感じることを、思いつくままに書き出してみましょう。例えば「人と話すのは好き」「細かい作業は集中できる」「パソコンを使うのは苦にならない」など、どんな小さなことでも構いません。この作業を通じて、自分の中に眠っている興味や得意なことのヒントが見つかることがあります。

気になる仕事に必要なスキルを調べる

もし、いくつか気になる仕事が見つかったら、次にその仕事にはどんなスキルが必要なのかを調べてみましょう。インターネットで求人情報を検索したり、関連する業界の情報を集めたりするのも良い方法です。必要なスキルが分かれば、「これなら学べそう」「これはちょっと大変かも」といった具体的なイメージが湧き、次のステップが見えてきます。

就労移行支援を利用して一緒に探す

就労移行支援事業所には、利用者の特性や希望を理解し、一緒に最適な職種を探してくれる支援員がいます。

就労移行支援manabyでは、独自のeラーニングを使ったスキル習得や在宅での訓練も可能です。体調や生活スタイルに合わせて、じっくりと自分に合った職種や働き方を見つけるサポートが受けられます。

障害の特性に合った職種例を参考にする

自分の障害の特性を理解し、それに合った職種を知ることも仕事探しの大切なヒントになります。例えば、集中力を活かせる仕事、コミュニケーションが少なめの仕事、体を動かす仕事など障害の種類によって向いている職種は様々です。

障害者雇用で受けられる合理的配慮とは?

障害者雇用において、障害のある方が職場で持っている能力を十分に発揮できるよう、企業が一人ひとりの状況に合わせて提供する調整やサポートのことを「合理的配慮」と呼びます。企業は、この合理的配慮を提供することが法律で決められています。

参考:厚生労働省「合理的配慮指針(概要)」

勤務時間・業務量・環境の配慮例

合理的配慮にはさまざまな形があります。主な例を4つ紹介します。

勤務時間の調整

通院のために働く時間を柔軟にしたり、体調の波に合わせて勤務時間を短くしたり、休憩をこまめに取れるようにしたりといった対応が可能です。

業務内容の変更や調整

体力的な負担が大きい作業を減らしたり、集中力を要する業務に特化させたり、苦手な作業は他の社員と分担したりするなど、任される仕事の内容を調整してもらえます。

職場環境の整備

車椅子を使っている方が働きやすいように作業スペースを広げたり、段差をなくしたり、手すりを設置したりといった物理的な環境の改善が行われます。また、聴覚に障害のある方のために筆談ボードを用意したり、精神障害のある方が落ち着いて休憩できるスペースを設けたりすることもあります。

機器やソフトウェアの導入

視覚に障害のある方のために画面読み上げソフトを導入したり、読み書きに困難がある方のために音声入力ソフトを利用したりするなど、障害の特性に応じた特別な道具やコンピュータソフトを導入することも含まれます。

これらの配慮によって、仕事を進めるうえでの困りごとが減り、スムーズに取り組めるようになります。

障害者手帳のメリットとデメリット

障害者手帳には、メリットとデメリットの両方があります。ここでは簡単に主なポイントを3つずつ紹介します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 企業の障害者雇用枠に応募できる | 心理的なハードルや不安を感じることがある |

| 生活に関わる料金の割引や補助が受けられる | 生命保険の加入が難しい場合がある |

| 税金の負担が軽くなることがある | 2年ごとの更新手続きが必要 |

障害者手帳を取得するまでの流れ

障害者手帳を取得するための流れは、大きく分けて以下の4つのステップに分けられます。

- 申請に必要な書類の準備

- 申請手続き

- 審査

- 手帳の受け取り

障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ対象となる障害や申請基準が異なります。また、申請に必要な書類や手続きの細かい流れ、審査にかかる時間は、お住まいの地域や手帳の種類によって変わります。

手帳の発行にかかる期間と費用の目安

障害者手帳の申請から実際に手帳を受け取るまでには、だいたい1ヶ月から3ヶ月程度の期間がかかります。発行にかかる期間は、自治体や申請する手帳の種類によって異なります。

また、手帳の申請自体に費用はかかりません。しかし、申請に必要な診断書や意見書の作成にかかる費用は、基本的に自己負担です。診断書の費用は、医療機関によって様々で、おおよそ数千円から1万円程度かかります。ただし、自治体によっては、この診断書代を一部または全額負担してくれる制度がある場合もありますので、申請前に確認してみることをおすすめします。

手帳を取らないという選択もある

障害者手帳を取得せずに働くという選択肢もあります。一般雇用で働く場合でも、自分の困りごとや障害について職場に伝えることは可能です。

障害をオープンにすることで、職場の理解や協力を得やすくなり、働きやすい環境が作られることが期待できます。企業によっては、体調に合わせた勤務時間の調整や、仕事内容の配慮、職場の環境改善など個別のサポートを検討してくれる場合もあります。

最終的には、自身にとって一番働きやすい環境を選び、キャリアを積み重ねることが何よりも大切です。

障害者雇用・障害者手帳に関するよくある疑問まとめ

障害者雇用や障害者手帳について、よくある疑問をまとめました。

障害者手帳を取ると、今後に不利になることはありますか?

基本的に、障害者手帳を持っていることが理由で不利になることはありません。

障害者雇用にすると一般雇用に戻れなくなりますか?

障害者雇用で働いたからといって、一般雇用に戻れなくなるということはありません。

手帳なしでできる仕事や制度はありますか?

はい、あります。障害者手帳がなくても、一般雇用で職場に配慮をお願いすることは可能です。また、就労移行支援などの一部の支援機関も、条件によっては手帳がなくても利用できます。

手帳を取るかどうか迷っています。どこに相談すればいいですか?

取得すべきかどうか悩んでいる場合は、まず主治医に相談してみましょう。申請の手続きについて不明な点があれば、お住まいの自治体にある「障害福祉課」や「福祉支援課」などの窓口で相談できます。

障害者雇用を検討するなら「手帳取得」が第一歩

障害者雇用枠を利用するためには、障害者雇用促進法の定義に基づく障害者であることを証明する障害者手帳の取得が必要です。手帳があることで、障害者雇用枠に応募できるようになり、就職後も企業から配慮を受けやすくなります。

一方で、手帳を取ることに抵抗がある場合は、一般雇用という選択肢もあります。企業によっては、障害の状況を伝えることで配慮を受けながら働くことも可能です。

障害者雇用枠・一般雇用のいずれかを選ぶ場合でも、障害の特性や生活状況に応じた無理のない働き方を設計することが重要です。手帳の有無にかかわらず、自分の希望や体調に合わせて、安心して働ける環境を見つけていきましょう。