発達障害でも障害者手帳はとれる?申請から支援までポイント解説

- 発達障害の方は障害者手帳を取得できる?

- 発達障害グレーゾーンの方も障害者手帳を取れる?

- 発達障害の方が障害者手帳を持つメリット

- 公共交通機関の割引

- 税金の軽減・控除

- 障害者雇用枠での就労

- 発達障害の方が障害者手帳を持つデメリット

- 発達障害の方が障害者手帳を申請できる条件

- 精神障害者保健福祉手帳の場合

- 療育手帳の場合

- 障害者手帳を申請したいと思ったら?手帳取得までの流れ

- 精神障害者保健福祉手帳の場合

- 療育手帳の場合

- 障害者手帳の等級と決まり方

- 精神障害者保健福祉手帳の場合

- 療育手帳の場合

- 障害者手帳がなくても使える支援制度

- 自立支援医療(精神通院医療)

- 就労移行支援

- 障害者手帳についてよくある疑問

- 手帳を持っていることが周囲に知られる可能性は?

- 障害者手帳があると就職に不利になる?

- 手帳は後から返せる?

- 障害年金との違いは?

- 障害者手帳の取得に迷ったら、まずは主治医に相談を

「発達障害で障害者手帳って持てるの?」「どの種類を申請すればいいの?」

このような疑問はありませんか?

この記事では、発達障害のある方が申請できる障害者手帳の種類や手続きの流れをわかりやすくまとめました。

手帳を持つことで受けられるサポートや気になるデメリットについても紹介していきます。

この記事のまとめ

-

●

発達障害でも障害者手帳は取れる

発達障害に特化した専用手帳はないが「精神障害者保健福祉手帳」や知的障害を伴う場合は「療育手帳」を取得できる -

●

取得に迷った時の相談先

手帳の取得に迷う場合は、主治医や自治体の窓口などでの相談がおすすめ

発達障害の方は障害者手帳を取得できる?

今のところ、発達障害に特化した専用の障害者手帳はありません。ただし、状況に応じて障害者手帳を取得することは可能です。

基本的には、以下のどちらかが対象となります。

- 精神障害者保健福祉手帳

- 療育手帳

精神障害者保健福祉手帳は、発達障害を含む精神障害がある方で、日常生活や社会参加に困りごとがある場合に申請できます。

一方、療育手帳は知的障害をともなう発達障害がある方を対象とした障害者手帳です。

このように、発達障害だけに向けた障害者手帳はありませんが、特性や困りごとに応じて制度を活用することができます。障害者手帳を通じて、さまざまな支援やサポートにつながる可能性があります。

発達障害グレーゾーンの方も障害者手帳を取れる?

いわゆる「発達障害グレーゾーン」と呼ばれる方が、障害者手帳を取得できるかどうかは、その方の状態によって変わってきます。

グレーゾーンとは、発達障害の診断基準をすべては満たしていないけれど、日常生活や社会生活に困りごとがある状態のことです。まわりからは見えにくくても、本人は「なんとなく生きづらい」と感じていることがあります。

障害者手帳が取得できるかどうかは、医師の診断や評価が大きなポイントになります。

精神障害者保健福祉手帳の場合

精神障害者保健福祉手帳を申請するには、医師による診断書や意見書が必要です。

たとえ発達障害の診断がつかなくても、うつ病や不安障害などの二次障害を併発していて生活に支障が出ていると判断された場合は、障害者手帳を取得できる可能性があります。

療育手帳の場合

療育手帳は、知的障害がある方を対象にしています。

発達障害グレーゾーンの方であっても、知能検査などで知的障害があると認められた場合は、療育手帳が交付されることがあります。

発達障害グレーゾーンでも障害者手帳を取得できる人もいれば、そうでない人もいます。判断は一人ひとり違うため、「どうなんだろう?」と感じたら早めに相談するのが安心です。

まずは主治医に相談してみたり、お住まいの地域にある福祉窓口に問い合わせてみるのがおすすめです。

発達障害の方が障害者手帳を持つメリット

発達障害のある方が障害者手帳を持つことで、生活や働き方に関するさまざまなサポートを受けられるようになります。ここでは、主なメリットをいくつか紹介します。

公共交通機関の割引

多くの鉄道会社やバス会社では、障害者手帳を提示すると運賃の割引が適用される仕組みとなっています。通勤や通学、日常の移動にかかる費用が大幅に軽減され、負担が和らぐでしょう。場合によっては介助者も割引の対象となることがあります。

税金の軽減・控除

障害者手帳を持っていると、所得税や住民税の負担が軽くなる「障害者控除」の対象になることがあります。

具体的には、一般障害者の場合、所得税で年間約27万円、住民税で約26万円の控除が受けられ、家計の助けとなります。

ここでいう一般障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の「2級」「3級」や、療育(愛護)手帳の「B」、「B1」、「B2」、「C」(中度または軽度)に該当する方のことです。それ以外は特別障害者となり、もっと大きな金額の控除が受けられ、負担がさらに軽くなります。

また、自動車税の減免もあり排気量1,000cc以下の車なら年間3,000円〜4,000円ほど安くなることがあります。車を使う頻度が高い方には、うれしいサポートです。

ただし、自動車税の減免は療育手帳の「A1」、「A2」、「A3」(重度)、「B1」(中度)の方と精神保健福祉手帳1級に該当する方のみなので、注意しましょう。

障害者雇用枠での就労

障害者手帳を持っていると、「障害者雇用枠」での就労ができるようになります。この枠は、企業が障害の特性を理解し、働きやすい環境を用意してくれる仕組みです。

障害者雇用枠での就労に興味があるという方には、就労移行支援サービスの利用もおすすめです。就職活動から就職後のサポートまで受けられるため、少しずつ自信を持ちながら準備を進められます。

障害者手帳を使って受けられる支援や制度は、自治体ごとに少しずつ違うことがあります。気になることがあれば、自治体の福祉窓口に相談すると安心です。

発達障害の方が障害者手帳を持つデメリット

発達障害がある方にとって、障害者手帳を持つことによる大きなデメリットは、基本的にはほとんどありませんが、気持ちの面で悩んでしまう可能性はあります。「自分は障害があるんだ」と改めて意識することで、落ち込んでしまうことがあるかもしれません。

ですが、障害者手帳は不要になったときに自分のタイミングで返却することができます。

また、精神障害者保健福祉手帳は原則2年ごとの更新ですが、更新しなければ手帳は自然に無効になります。返却手続きが面倒に感じる場合には、更新をしないという選択肢もできます。

発達障害の方が障害者手帳を申請できる条件

発達障害のある方は、条件を満たすことで「精神障害者保健福祉手帳」または「療育手帳」の申請ができます。ここでは、それぞれの申請条件をわかりやすくまとめました。

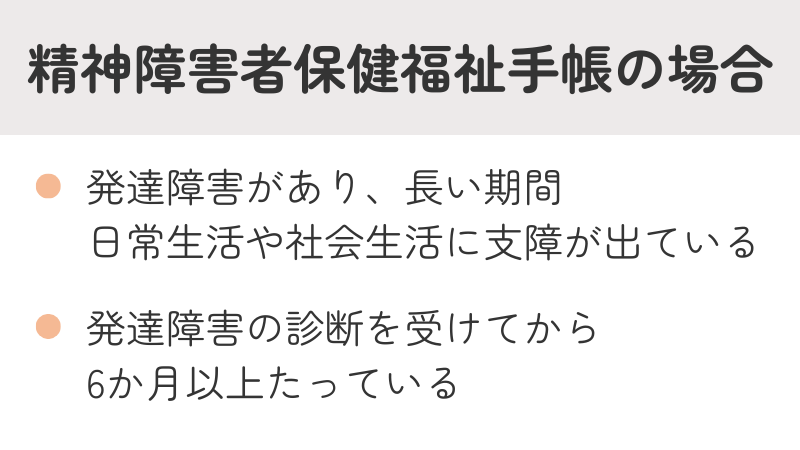

精神障害者保健福祉手帳の場合

発達障害のある方が精神障害者保健福祉手帳を申請するには、次の2つの条件を満たしている必要があります。

- 発達障害があり、長い期間、日常生活や社会生活に支障が出ている

- 医師から発達障害の診断を受けてから6か月以上たっている

発達障害は、精神障害のひとつとされていて、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)も精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれます。診断を受けてすぐには申請できないため、手続きを考えている方は早めに病院を受診しておくと安心です。

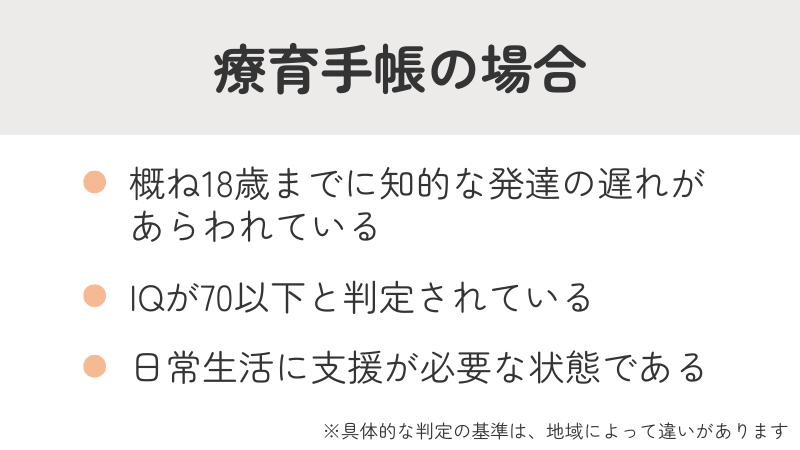

療育手帳の場合

療育手帳は、知的障害のある方が対象になります。発達障害の中でも、知的な遅れがある場合は、この手帳を申請できることがあります。

申請には、児童相談所や知的障害者更生相談所などで判定を受ける必要があります。具体的な判定の基準は、地域によって違いがあります。

例えば、埼玉県熊谷市では以下の3つの条件が主にあげられています。

- おおむね18歳までに、知的な発達の遅れがあらわれていること

- IQ(知能指数)が70以下と判定されていること

- 日常生活に支援が必要な状態であること

障害者手帳の申請について不安があるときは、市区町村の福祉窓口や専門の相談機関に問い合わせると、詳しく説明を受けられます。

参考:熊谷市役所「療育手帳について教えてください。」

障害者手帳を申請したいと思ったら?手帳取得までの流れ

発達障害のある方が障害者手帳を申請する際の流れを、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳、それぞれご紹介します。

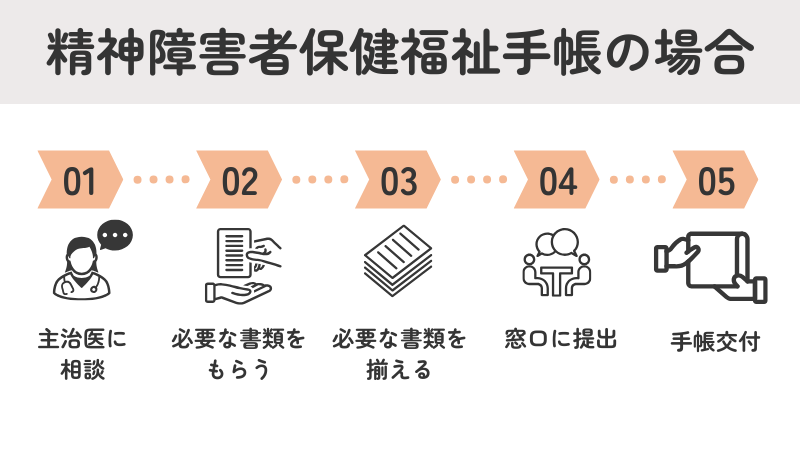

精神障害者保健福祉手帳の場合

精神障害者保健福祉手帳の申請には、いくつかのステップがあります。主な流れは以下の通りです。

- かかりつけの主治医に相談する

- 市区町村の障害福祉窓口で、申請に必要な書類をもらう

- 診断書、申請書、顔写真など、必要な書類を揃える

- 揃えた書類を、自治体の窓口に提出する

- 審査が行われ、手帳が交付される

医師との相談や書類の準備に少し時間がかかることがありますが、流れを把握しておくことでスムーズに進められます。

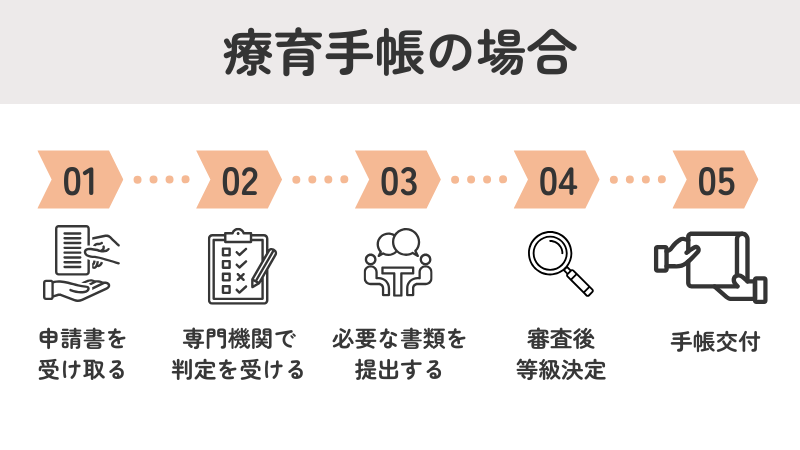

療育手帳の場合

療育手帳を申請する前には、申請方法や必要書類を自治体に確認しておくことが大切です。手続きの進め方は地域によって異なるため、事前の確認が欠かせません。

以下は、一般的な申請の流れです。

- 障害福祉窓口に相談し、申請書を受け取る

- 18歳未満の方は児童相談所、それ以外は知的障害者更生相談所で判定を受ける

- 申請書や判定結果をもとに、必要な書類を提出する

- 審査と等級の決定が行われる

- 内容に基づき、手帳が交付される

申請のときには、成育歴や家族の状況についての聞き取りを行うことがありますので、本人の生い立ちをよく知る家族などに同席してもらうと安心です。また、母子手帳や学校の通知表など裏付けとなる資料の提出を求められることもあります。

障害者手帳の等級と決まり方

障害者手帳の等級は、障害の程度や影響度に基づいて決定される・具体的には

精神障害者保健福祉手帳の場合

等級は1級から3級まであり、1級が最も重い状態です。医師の診断書や意見書をもとに、自治体が症状の内容や生活の困難さ、必要な支援などを総合的に考慮して決定します。

この制度は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいています。

療育手帳の場合

療育手帳は身体・精神の手帳と違い、法律で全国統一の制度が定められているわけではなく、自治体ごとに運用や等級の呼び方、判定基準が異なります。

例:埼玉県熊谷市の基準(簡略)

| 等級(程度) | 主な目安 |

|---|---|

| Ⓐ(最重度) | IQが約20以下またはIQ35以下かつ重い身体障害あり |

| A(重度) | IQが約35以下で生活全般に介助が必要IQ50以下で重い身体障害あり |

| B(中度) | IQが約50以下日常生活で一部介助が必要 |

| C(軽度) | IQが約70以下社会生活に配慮や支援が必要 |

自治体によって違いはありますが、IQだけで決まるわけではなく、生活力や支援の必要度、医療面の配慮も考慮されます。

等級が軽いからといって意味がないわけではありません。大切なのは、本人に合った必要な支援が受けられるかです。

参考:熊谷市役所「療育手帳手帳障害等級判定基準(18歳未満)」

障害者手帳がなくても使える支援制度

障害者手帳がなくても利用できる支援があります。

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療制度は、精神疾患や発達障害がある人の医療費負担を軽くする制度です。これを使うと、病院での診察や薬の費用が通常の3割負担から1割負担に減ります。医療費の負担をぐっと減らせるため、経済的に助かります。

就労移行支援

就労移行支援は、障害のある方が一般企業で働くために必要なスキルを身につけるサポートをする制度です。職業訓練やビジネスマナー、コミュニケーションの練習ができるほか、メンタル面の相談も受けられます。

この支援は障害者手帳がなくても利用可能です。手帳がなくても利用できるため、発達障害の「グレーゾーン」の方もサポートを受けながら働く準備ができます。

また、就労移行支援の事業所の中には、障害者手帳取得のサポートをしてくれるところもあります。

就労移行支援manabyでは、障害者手帳の説明や主治医への伝え方、自治体窓口での手続きのサポートなどが可能です。相談は無料なので、気軽に問い合わせてみてくださいね。

障害者手帳についてよくある疑問

障害者手帳を検討している方や、すでに持っている方から寄せられるよくある疑問をまとめました。

手帳を持っていることが周囲に知られる可能性は?

普段の生活の中で、障害者手帳を持っていることが他人に知られることはほとんどありません。

ただし、障害者雇用で働いている場合や、勤務先を通じて障害者控除を受けるときは、会社の担当者に知られることがあります。また、公共交通機関や施設で手帳を提示して割引を受けるときにも、周囲にわかる可能性があります。

しかし、自分で言わない限り、多くの人には知られませんので、必要以上に心配することはないでしょう。

障害者手帳があると就職に不利になる?

基本的に、障害者手帳を持っていることで就職が不利になることはありません。

ただし、一般雇用枠で応募する場合、企業側の障害への理解が十分でないケースもあります。なお、手帳を持っていることは必ずしも申告しなければならないわけではないので、自分の体調や働き方に合わせて、伝えるかどうかを判断できます。

手帳は後から返せる?

はい。障害者手帳は、必要がなくなったと感じたときに本人の意思で返納することが可能です。特別な理由がなくても、手続きをすれば返すことができます。

障害年金との違いは?

障害者手帳と障害年金は、まったく別の制度です。

障害者手帳は、日常生活や社会参加をしやすくするためのもので、公共料金の割引や税の控除、障害者雇用枠での就職など、生活面の支援を受けるために使われます。

一方、障害年金は、障害や病気によって働くことや日常生活が難しくなった方が、生活費の一部として受け取る「お金の支援」です。申請方法や受給の条件も異なります。

障害者手帳の取得に迷ったら、まずは主治医に相談を

発達障害のある方やグレーゾーンと呼ばれる方でも、状況に応じて「精神障害者保健福祉手帳」や「療育手帳」を申請することができます。障害者手帳を持つことで就労や生活の負担をやわらげるためのさまざまな支援が受けられます。

また、障害者手帳がなくても利用できる制度もあります。例えば、自立支援医療や就労移行支援など今の困りごとに応じた支援を受けることも可能です。「まだ障害者手帳を取るか迷っている…」という方も、まずはできることから始めてみるとよいでしょう。

大切なのは、「いまの自分に必要な支援と、どうつながっていくか」です。障害者手帳を取るかどうかの判断は、それからでも遅くありません。

まずは信頼できる主治医に相談してみてください。障害の状態をよく理解している医師であれば、申請のタイミングや手帳の種類について的確なアドバイスをしてくれるはずです。

また、お住まいの自治体の障害福祉窓口でも詳しい情報や手続きのサポートが受けられます。一人で悩まず、まずは誰かに相談するところからはじめてみましょう。