ハローワークは障害があっても利用できる?求人の探し方・利用の流れを分かりやすく解説

- ハローワークは障害があっても利用できる?

- 障害者も一般の窓口を利用できるの?

- ハローワークの障害者専門窓口とは

- 一般窓口との違い

- 相談できる内容

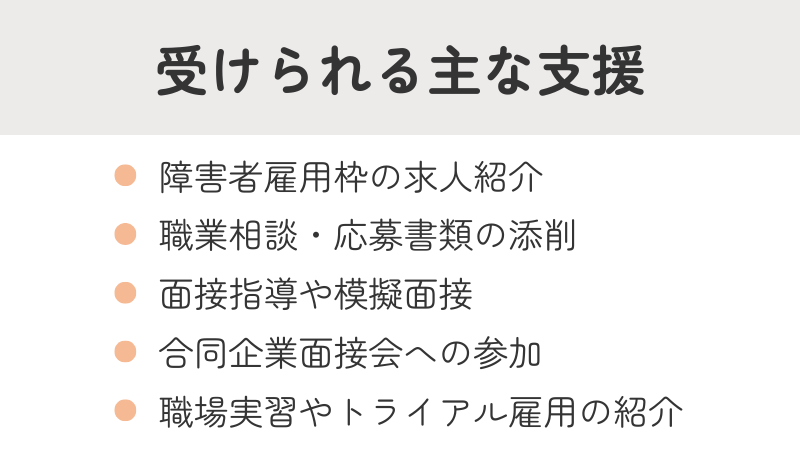

- 障害がある方がハローワークで受けられる主な支援

- 障害者雇用枠の求人紹介

- 職業相談・応募書類の添削

- 面接指導や模擬面接

- 合同企業面接会への参加

- 職場実習やトライアル雇用の紹介

- その他の主な支援

- ハローワークで探せる障害者雇用求人の特徴

- よくある職種

- 選べる働き方

- ハローワークの障害者専門窓口のメリット

- 専門相談員によるサポート

- 就職後の定期フォロー

- 障害に応じた配慮のある求人がある

- ハローワークの障害者専門窓口のデメリット

- 求人数や選択肢が限られる

- 地域や担当者による差がある

- 特に活用したいハローワークの障害がある方向けサービス

- 障害の知識がある専門相談員による求人紹介

- 働く前に試せる職場実習・トライアル雇用を活用する

- 数企業と出会える合同企業面接会を活用する

- 障害者が安心して働けるもにす認定企業に応募する

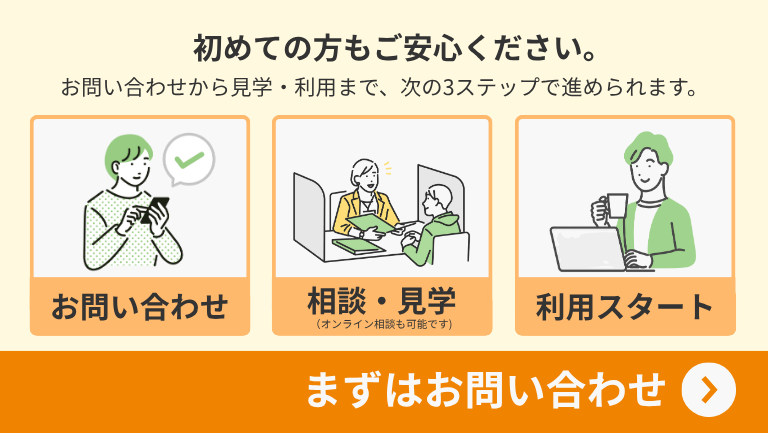

- ハローワークを利用し、就職するまでの流れ

- 求職者登録をする

- 障害者専用窓口で相談する

- 求人を検索・紹介してもらう

- 応募書類の作成や面接対策を受ける

- 面接を受けて採用へ

- 実際にハローワークの障害者専門窓口を利用した方の声

- 利用者のプロフィール

- ハローワークと他の支援機関との違い

- 就労移行支援との違い

- 障害者雇用専門エージェントとの違い

- おすすめ活用法:ハローワークと就労移行支援の併用

- 障害者専門窓口に関するよくある質問

- 障害者専門窓口はどのハローワークにもありますか?

- 予約は必要ですか?

- 障害者手帳がなくても利用できますか?

- すぐに働けなくても相談できますか?

- コミュニケーションが苦手でも利用できますか?

- 相談内容が外部に漏れることが心配です…問題ありませんか?

- 【最新情報】2025年10月から始まる就労選択支援とは?

- ハローワークは障害がある方の就職活動を支える心強い窓口

障害があって仕事を探すとき、ハローワークを利用しようか迷う方も少なくありません。

「ハローワークでは障害者向けの求人は少ないのでは?」と不安に感じるかもしれませんが、障害者専門窓口を活用することで、自分に合った求人を効率的に見つけることが可能です。

この記事では、ハローワークの障害者専門窓口の活用方法や就職までの流れをわかりやすく解説します。

この記事のまとめ

-

●

ハローワークの障害者専門窓口とは

障害や難病のある方が、専門知識を持つ職員からきめ細かい支援を無料で受けられる。手帳なしでも利用可能 -

●

主な支援内容

障害に配慮された求人紹介、履歴書添削・模擬面接、職場実習やトライアル雇用の紹介、就職後の定着支援など

ハローワークは障害があっても利用できる?

この章のポイント

- ● ハローワークは、障害のある方も安心して使える就職支援窓口

- ● 障害のある方も、一般の窓口で求人検索・相談・職業紹介などのサービスを利用できる

- ● 手厚いサポートを受けたい場合、ハローワーク内の「障害者専門窓口」がおすすめ

ハローワークは、障害のある方も安心して使える就職支援の窓口です。全国どこにでもあり、仕事探しや就職に関する相談を気軽に行うことができます。

障害者も一般の窓口を利用できるの?

障害のある方も、一般の窓口で相談や求人検索、職業紹介などのサービスを利用できます。

ただし、よりきめ細かいサポートを受けたい場合は、ハローワーク内にある「障害者専門窓口」を利用するのがおすすめです。

専門の職員が対応し、障害の内容や生活状況に合わせて無理のない就職をサポートしてくれます。

ハローワークの障害者専門窓口とは

この章のポイント

- ● 障害や難病のある方が安心して就職活動を進められるようにサポート

- ● 求人紹介・履歴書・面接・就職後のフォローまで対応

- ● 一般窓口よりも障害特性に配慮した対応が可能

ハローワークの障害者専門窓口は、障害や難病のある方が安心して就職活動を進められるようにサポートする窓口です。

障害に理解のある担当者が、一人ひとりの特性や希望を丁寧に聞き取りながら、就職までの道のりをサポートします。

手話や筆談にも対応しており、安心して相談できる環境が整っています。

参考:ハローワークインターネットサービス「ハローワーク障害者専門窓口のご案内」

一般窓口との違い

一般窓口は、主に障害のない人や特別な配慮を必要としない求職者に向けた窓口です。

一方で、障害者専門窓口では、障害に関する知識を持つ担当者が、体調や働き方の希望などを丁寧に聞き取り、無理のない就職を一緒に考えます。

障害に配慮した求人の紹介、職業訓練の案内、就労支援機関の紹介など幅広いサポートを受けられる点が特徴です。一人ひとりの状況に合わせて支援してもらえることが、一般窓口との大きな違いといえます。

相談できる内容

障害者専門窓口では、以下のような悩みを相談できます。

- どんな仕事が自分に合うかわからない

- 履歴書の書き方や面接の練習がしたい

- 職場に障害のことをどう伝えればいいか知りたい

- 職場実習やトライアル雇用を試してみたい

- 就職後もサポートしてほしい

- 支援制度の案内や他の関係機関の紹介 など

障害の内容や体調、働き方の希望をふまえて、就職活動の準備から就職後の定着支援まで、総合的なサポートを受けられます。ハローワークの中でも、障害のある方の就職を専門的に支える重要な窓口です。

障害がある方がハローワークで受けられる主な支援

この章のポイント

- ● 求人紹介から応募書類や面接のサポート、職場実習・就職後のフォローまで幅広く支援

-

●

その他の支援

手話・筆談対応、職業訓練案内、就労移行支援との連携など

ハローワークには、障害のある方が安心して仕事を探せるよう様々な支援制度があります。ここでは、主な支援内容を5つ紹介します。

障害者雇用枠の求人紹介

ハローワークでは、障害に配慮した「障害者雇用枠」の求人を数多く取り扱っています。

障害の内容や希望する働き方に合わせて、専門の職員が最適な求人を紹介します。

また、ハローワークが企業に障害者雇用を働きかけているため、一般の求人サイトには掲載されていないハローワーク限定の求人が見つかることもあります。

職業相談・応募書類の添削

職歴や障害の特性に合わせて、向いている仕事や就職活動の進め方を一緒に考えてもらえます。

履歴書や職務経歴書の書き方をアドバイスしてもらえるため、自分の強みをしっかり伝えられる書類づくりができます。

面接指導や模擬面接

面接が不安な方のために、模擬面接ができます。本番を想定した練習を行うことで、自信を持って面接に臨めるようになります。

場合によっては、職員が面接に同行し、働き方や必要な配慮について企業と直接話し合ってくれることもあります。

合同企業面接会への参加

障害者向けの合同企業面接会やミニ面接会が定期的に開催されます。複数の企業担当者と直接話せる貴重なチャンスです。

事前準備から当日のフォローまで職員が支援してくれるため、安心して参加できます。

職場実習やトライアル雇用の紹介

実際に職場で働きながら雰囲気を知る「職場実習」や、一定期間試してみる「トライアル雇用」を紹介してもらえます。

働く前に仕事の適性を確認できるため、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。

その他の主な支援

- 手話や筆談などのコミュニケーション支援

- 就労移行支援事業所など関係機関との連携による総合的な就労支援

- 障害者向け職業訓練(委託訓練・公共職業訓練)の案内

ハローワークの障害者専門窓口は、仕事探しの段階から職場体験、応募書類や面接の準備まで、幅広く支援してくれる場所です。

地域の支援機関とも連携しているため、就職後も必要に応じたサポートにつなげてもらえます。

参考:厚生労働省「ハローワーク障害者専門窓口のご案内」「障害者に関する窓口」

ハローワークで探せる障害者雇用求人の特徴

この章のポイント

-

●

幅広い職種が選べる

事務・清掃・販売・製造・ITなど、障害のある方でも自分のスキルや得意分野に合った仕事を見つけやすい -

●

働き方を選べる

フルタイム、パートタイム、就労継続支援A型など、体調や生活リズムに合わせて働き方を調整できる

ハローワークでは、障害のある方が安心して働けるよう、様々な職種や働き方の求人を紹介しています。ここでは、障害者雇用求人の特徴をわかりやすくまとめます。

よくある職種

「障害者雇用の求人は限られている」と思われがちですが、実際には幅広い職種があります。ハローワークを通じて就職した障害のある方の職種を、多い順に5つ抜粋すると以下の通りです。

| 職業分類 | 就業人数(人) | 割合(%) |

|---|---|---|

| 運搬・清掃・包装など | 35,297 | 30.5 |

| 事務 | 29,390 | 25.4 |

| サービス業(販売・接客など) | 16,470 | 14.2 |

| 製造・生産工程の仕事 | 12,918 | 11.2 |

| 専門職・技術職(IT・設計など) | 7,872 | 6.8 |

清掃や事務といった定番の仕事に加えて、医療・福祉・IT・技術職などの職種で働いている方も多いです。障害のある方でも、自分のスキルや得意な分野をいかせる職種を選びやすくなっています。

選べる働き方

ハローワークで見つかる障害者向けの求人は、働き方も様々です。主に以下の3つに分かれています。

フルタイム求人

安定した収入を得ながら、長く働きたい方向け

パートタイム求人

体調や生活リズムに合わせて、無理なく働きたい方におすすめ

就労継続支援A型事業所の求人

福祉的なサポートを受けながら、少しずつ働く力を伸ばしたい方向け

ハローワークでは、このように障害のある方が自分の希望や体調に合わせて働ける求人を、簡単に探すことができます。

参考:厚生労働省「令和6年度ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況」「障害のある方のお仕事探し」

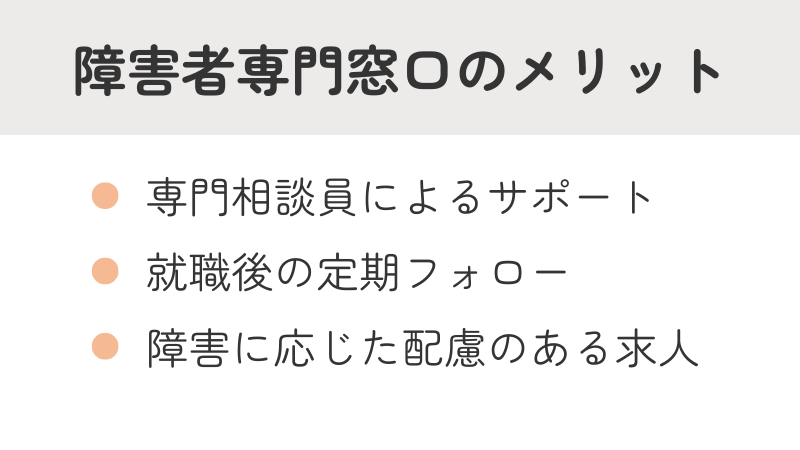

ハローワークの障害者専門窓口のメリット

この章のポイント

- ● 障害特性に応じた求人紹介、履歴書・面接対策、企業への配慮の伝え方までサポート

- ● ジョブコーチや支援機関と連携し、職場での不安や課題を解消

- ● 勤務時間・仕事内容の調整やバリアフリー職場など、障害特性に応じた求人を紹介

ハローワークの障害者専門窓口には、主に次の3つのメリットがあります。

専門相談員によるサポート

障害に関する専門知識を持つ相談員が在籍しており、障害の特性や就労状況に合わせて、きめ細かく支援してもらえます。

求人紹介だけでなく、履歴書や職務経歴書の作成、面接練習、企業への配慮事項の伝え方まで丁寧に教えてもらえます。必要に応じて、相談員が面接に同行してくれる場合もあります。

就職後の定期フォロー

ハローワークとジョブコーチや就労移行支援などの支援機関が連携し、仕事や職場での不安を解消するサポートを受けられます。

こうした支援により、離職を防ぎ、安定した就労につなげることが可能です。

障害に応じた配慮のある求人がある

障害のある方向けに、様々な配慮がされた求人が多く掲載されています。例えば、バリアフリーの職場、障害への理解がある職場、勤務時間や仕事内容の調整が可能な求人などを紹介してもらえます。

また、国の公的な機関なので、これらのサービスをすべて無料で利用できるのも大きなメリットです。

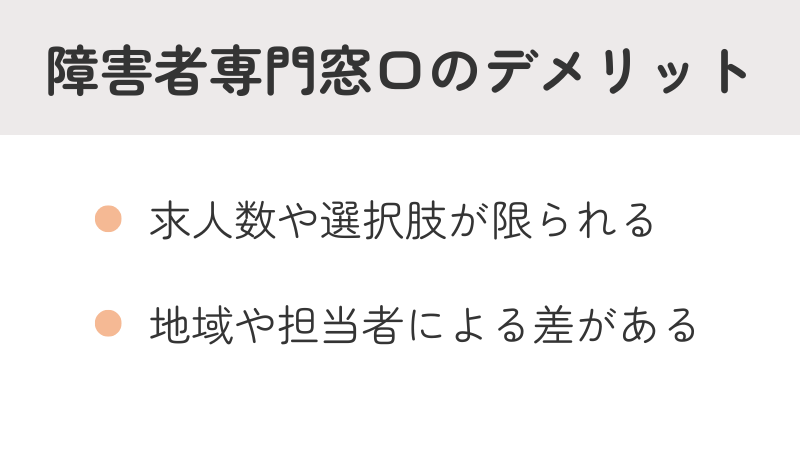

ハローワークの障害者専門窓口のデメリット

この章のポイント

- ● 地域や障害の種類によっては、希望する職種や仕事が見つかりにくいことがある

- ● 担当者の知識や経験に差があり、相談の質が均一でない場合がある

一方で、2つ注意点もあります。

求人数や選択肢が限られる

地域や障害の種類によっては、希望する仕事や職種の求人が少ない場合があります。多様な業種・職種の中から選べないこともあり、希望に合わないケースがある点は注意が必要です。

地域や担当者による差がある

すべての担当者が十分な専門知識や経験を持っているわけではないため、相談の質に差が出ることがあります。また、地域によって受けられるサービスの充実度が違うことも課題として挙げられます。

特に活用したいハローワークの障害がある方向けサービス

この章のポイント

-

●

専門相談員による求人紹介

障害特性や体調に合わせて配慮のある求人を紹介 -

●

職場実習・トライアル雇用

実際に働いて職場の雰囲気や業務内容を確認でき、入社後のミスマッチを防げる -

●

合同企業面接会

複数企業と一度に面談可能。職場の雰囲気や配慮内容を直接確認できる -

●

もにす認定企業の求人

障害者の安定雇用や職場定着に配慮した認定企業の求人で安心して働ける

ハローワークには、障害のある方が自分に合った仕事を見つけるために役立つサービスが豊富にあります。中でも、特に活用したい4つのサービスをご紹介します。

障害の知識がある専門相談員による求人紹介

ハローワークには、障害者雇用の知識と経験を持つ専門相談員が配置されています。障害特性や体調を考慮しながら、配慮がある職場や自分に合った求人を紹介してもらえます。

求人選びだけでなく、応募書類の作成や面接練習のサポートも受けられるため、初めての就職活動やブランクがある方にもおすすめです。

働く前に試せる職場実習・トライアル雇用を活用する

「職場実習」や「トライアル雇用」は、実際に職場で数日〜数ヶ月働いてみる体験制度です。仕事の内容や職場の雰囲気を確かめながら、自分に合う働き方を見つけることができます。

企業側も、配慮の仕方や支援のポイントを学べるため、採用後のミスマッチを防ぐ効果があります。

数企業と出会える合同企業面接会を活用する

ハローワークでは、障害者雇用に積極的な企業が集まる合同企業面接会を定期的に開催しています。一度に複数の企業と直接話せるため、応募前に職場の雰囲気や配慮内容を確認できるチャンスです。

担当者からリアルな話を聞けるので、「自分に合う会社かどうか」を判断しやすくなります。

障害者が安心して働けるもにす認定企業に応募する

「もにす認定企業」とは、障害者の安定雇用や職場定着の取り組みが優れていると、厚生労働省が認定した企業です。認定マークのある求人は、配慮体制や福利厚生が整っている傾向があります。

参考:厚生労働省「障害者雇用優良中小事業主認定(もにす認定)制度について」

これらのサービスを上手に活用することで、障害のある方も安心して自分に合った職場を見つけやすくなります。

まずは、最寄りのハローワーク障害者専門窓口で希望や不安を相談してみましょう。

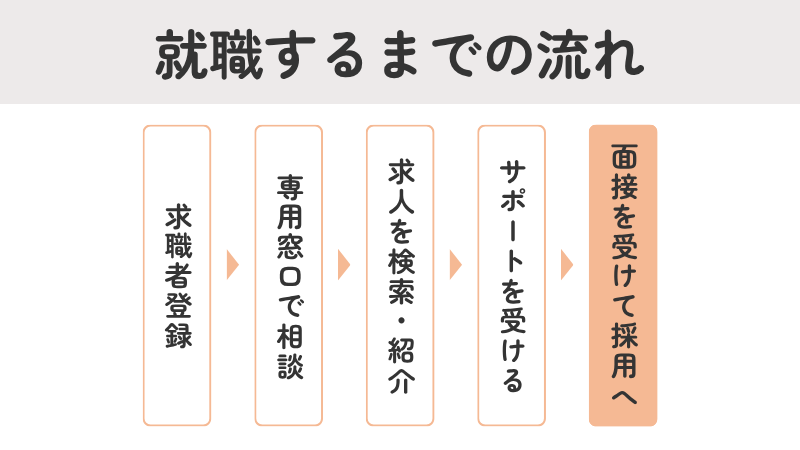

ハローワークを利用し、就職するまでの流れ

この章のポイント

- ● 求職者登録後、専門相談員の支援を受けながら求人紹介・応募書類作成・面接対策を行い、面接を受けて採用へ進む

障害のある方がハローワークを利用して就職するまでの基本的な流れを紹介します。

求職者登録をする

ハローワークにて、次のどちらかの方法で求職者登録を行います。

- ハローワーク内のパソコンや「求職申込書」への記入で申込み

- パソコン・タブレット・スマートフォンからオンラインで申込み

登録後、「ハローワークカード(受付票)」が発行されます。来所時は必ず持参しましょう。

障害者専用窓口で相談する

ハローワークにある障害者専用窓口では、専門相談員と一緒に仕事の探し方や履歴書の書き方など、様々な相談ができます。

必要に応じて、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳や、主治医の診断書・意見書(ハローワーク指定様式)の提出が求められる場合があります。

求人を検索・紹介してもらう

ハローワーク内の端末やインターネットサービスで、障害者雇用枠の求人を検索できます。

また、専門相談員に希望を伝えれば、自分に合った求人を紹介してもらえます。気になる求人が見つかったら、応募に必要な「紹介状」を発行してもらいましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス「求人情報検索・一覧」

応募書類の作成や面接対策を受ける

履歴書や職務経歴書の作成、面接対策の指導を相談員から受けることが可能です。必要に応じて模擬面接も体験でき、本番の面接に備えられます。

面接を受けて採用へ

企業で面接を受ける際は、ハローワークで発行してもらった「紹介状」を忘れずに持っていきましょう。面接に合格すれば、採用となり、入社に向けた手続きに進みます。

参考:厚生労働省「ハローワーク利用ガイド」

実際にハローワークの障害者専門窓口を利用した方の声

この章のポイント

- ● 専門相談員による面接指導や模擬面接で不安を軽減

- ● 3か月のトライアル雇用で職場体験し、常用雇用へ移行

- ● 採用後も職場訪問や相談で定着支援を実施

- ● 企業への配慮や助成金活用など、個々の状況に合わせたサポートが受けられる

厚生労働省の事例をもとに、ハローワークの障害者専門窓口を実際に利用して就職に成功した方の体験談を紹介します。

利用者のプロフィール

- 年齢・性別:男性、23歳

- 障害の種類:知的障害・自閉症

- 経歴:特別支援学校卒業後、食品製造(2ヶ月)、建築作業員補助(1ヶ月)、その後4年間は就労支援施設で作業経験あり

- 不安点:初対面の人との対応や面接に苦手意識があり、一般企業での職場適応も不安

支援内容・経過

- 専門窓口でガイダンス:面接の注意点・自己アピール指導、模擬面接で不安軽減

- トライアル雇用:3ヶ月間で職場体験 → 不安が和らぎ常用雇用に移行

- 採用・定着支援:自動車部品出荷作業スタッフとして採用、職場訪問や相談で定着サポート

- 助成金・支援活用:トライアル雇用、特定求職者雇用開発助成金、ジョブコーチ提案

- 雇用管理アドバイス:企業に障害特性に応じた配慮を説明(指示は簡単に、反復作業は得意)

支援期間

- 合計7ヶ月(就職準備1ヶ月+職場定着支援6ヶ月)

この事例からわかるように、ハローワークは仕事を探すだけでなく、面接の練習や就職後のサポートまで、一人ひとりの不安に寄り添ってくれます。特に「トライアル雇用」は、実際に働きながら職場の雰囲気を知ることができるので、ミスマッチを防ぐ上でとても効果的です。

参考:厚生労働省「ハローワーク ご利用者の声(障害のある方の事例)」

ハローワークと他の支援機関との違い

この章のポイント

-

●

就労移行支援との違い

ハローワークは無料で無制限に求人紹介や応募支援が受けられるのに対し、職業訓練や生活支援、就職後の定着サポートまで受けられる原則2年間のサービス -

●

障害者雇用専門エージェントとの違い

ハローワークは全国対応、専門エージェントは地域限定だが条件交渉やキャリア支援に強い

障害のある方が利用できる就労支援には、ハローワーク以外にも「就労移行支援」や「障害者雇用専門エージェント」があります。それぞれ特徴が異なるため、目的に応じて使い分けることが大切です。

就労移行支援との違い

ハローワークと就労移行支援の大きな違いは、サービス内容と利用期間です。

| 項目 | ハローワーク | 就労移行支援 |

|---|---|---|

| 運営主体 | 国(厚生労働省) | 福祉サービス事業所(民間・社会福祉法人など) |

| 利用対象 | 誰でも利用可能 | 一般企業等への就職を目指す障害や難病のある方 |

| 利用期間 | 無制限 | 原則2年間 |

| 費用 | 無料 | 所得により約0~3万7千円程度 |

| 主なサービス内容 | 求人紹介、職業相談、応募支援、合同面接など | 職業訓練、生活支援、職場定着サポートなど |

| 求人情報 | 豊富(紹介状発行可) | 基本的に紹介不可 |

| 就職後サポート | 外部機関へ紹介・連携 | 一定期間の職場定着サポートあり |

ハローワークは「就職までの支援」が中心です。一方、就労移行支援は、職業訓練や生活面のサポートを受けながら、じっくり就職を目指せる点が特徴です。さらに、就職後の職場定着支援も含まれているので、安心して働き始めることができます。

障害者雇用専門エージェントとの違い

ハローワークと障害者雇用専門エージェントは、求人傾向と利用対象者に違いがあります。

| 項目 | ハローワーク | 障害者雇用専門エージェント |

|---|---|---|

| 運営主体 | 国 | 民間企業 |

| 求人傾向 | 求人数が多く、地域に根ざした情報も扱う | マッチング精度が高く、条件交渉やキャリア形成に強い |

| 対象地域 | 全国 | 地域によっては利用できない場合あり |

| 対象者 | 幅広く利用可能 | 手帳所持者や取得予定者に限られる場合あり |

ハローワークは全国どこでも利用でき、地域に根ざした求人情報を幅広く提供しています。

一方、障害者雇用専門エージェントは利用できる地域が限定される場合がありますが、条件交渉やキャリア形成など、より専門的なサポートが受けられるのが特徴です。

おすすめ活用法:ハローワークと就労移行支援の併用

この章のポイント

-

●

就労移行支援で働く力を養う

ビジネスマナー、PCスキル、生活リズム改善、自己理解、職場実習など、働く準備をじっくり整える -

●

ハローワークで仕事を探す

多くの求人情報から自分に合った仕事を探し、合同企業面接会にも参加可能。移行支援スタッフのサポートも受けられる -

●

就職活動と就職後のフォロー

面接練習や応募書類添削、面接同行など就職活動を支援。入社後も職場定着サポートを受けられるので安心

障害のある方は、ハローワークと就労移行支援を併用しての就職活動がおすすめです。この2つを組み合わせることで、働くための準備から就職後まで、手厚いサポートを受けられます。

就労移行支援で働く力を養う

ビジネスマナーや基本的なPCスキルの習得、生活リズムの改善、自己理解、職場実習など働くための力をじっくり身につけられます。

ハローワークで仕事を探す

働く準備ができたら、ハローワークで本格的に仕事を探します。ハローワークには多くの求人情報が集まっているため、自分に合った仕事を見つけやすくなっています。合同企業面接会に参加して仕事を探すことも可能です。ハローワークの利用に不安があるかもしれませんが、就労移行支援のスタッフが使い方や求人選びをサポートしてくれるので安心です。

就職活動と就職後のサポート

就労移行支援のスタッフが、面接練習や応募書類の添削、面接同行など就職活動をサポート。無事に就職した後も、就労移行支援のスタッフが職場定着のサポートを行います。仕事で困ったことや不安なことがあれば、いつでも相談できるので安心です。

このように、まず就労移行支援で働く力を身につけ、次にハローワークで自分に合った求人を探し、最後に移行支援による職場定着サポートを受けるという順序で進めることで、安心して就職活動に取り組めます。

障害者専門窓口に関するよくある質問

ハローワークの障害者専門窓口に関するよくある質問とその回答は以下の通りです

障害者専門窓口はどのハローワークにもありますか?

全国のハローワークには、障害者専用の「専門援助部門」などの窓口が設けられており、多くの拠点で利用できます。ただし、一部の小規模な窓口では設置されていない場合もあるため、事前に近くのハローワークに確認すると安心です。

予約は必要ですか?

基本的に予約は不要です。ただし、一部の職業相談は予約制で指定日時がある場合があります。

障害者手帳がなくても利用できますか?

障害者手帳の有無にかかわらず利用可能です。

すぐに働けなくても相談できますか?

はい、就職に向けた相談や生活支援、働く準備の段階での相談も歓迎されています。

コミュニケーションが苦手でも利用できますか?

手話や筆談に対応できるスタッフがおり、個別に配慮された相談が可能です。。相談員が障害特性に応じたサポートを提供しています。

相談内容が外部に漏れることが心配です…問題ありませんか?

相談内容はプライバシー保護の観点から厳重に管理されており、外部に漏れることはありません。安心して相談できます。

【最新情報】2025年10月から始まる就労選択支援とは?

2025年10月から、新しい制度「就労選択支援」が始まります。

この制度は、就労移行支援や就労継続支援を新たに利用したい方を対象に、自分の得意なことや希望する働き方を整理し、働く準備をサポートするものです。

求人を探す前の段階から自己分析や作業体験を通して、自分に合った支援サービスを選ぶことができます。

ハローワークは障害がある方の就職活動を支える心強い窓口

ハローワークは、障害のある方の就職活動を支援する心強い窓口です。

障害者専門窓口を活用すれば、自分に合った求人探しだけでなく、職業相談や応募書類の添削、面接対策など、幅広いサポートを受けられます。

こうした支援により、就職活動をより効率的に進めることができます。さらに、支援機関との連携や紹介を通じて就職後のフォローも受けられるのが特徴です。

仕事探しに不安や悩みがある場合は、ぜひ一度、お近くのハローワークの専門窓口に相談してみてはいかがでしょうか。