障害者手帳とは?種類・取得方法・よくある質問までをわかりやすく解説

- 障害者手帳とは?概要と種類

- 身体障害者手帳とは

- 精神障害者保健福祉手帳とは

- 療育手帳とは

- 障害者手帳の所持数

- 障害者手帳の等級と有効期限

- 身体障害者手帳の等級と有効期限

- 精神障害者保健福祉手帳の等級と有効期限

- 療育手帳の等級と有効期限

- 障害者手帳の対象となる障害の例

- 身体障害者手帳

- 精神障害者保健福祉手帳

- 療育手帳

- 障害者手帳があるとできること

- 税金・公共料金の軽減

- 交通機関やレジャーでの割引

- 日常生活を支える補助制度(手帳の種類による)

- 就労の選択肢が広がる

- 福祉制度の案内や手続きがスムーズになる

- 障害者手帳の申請手続きと方法

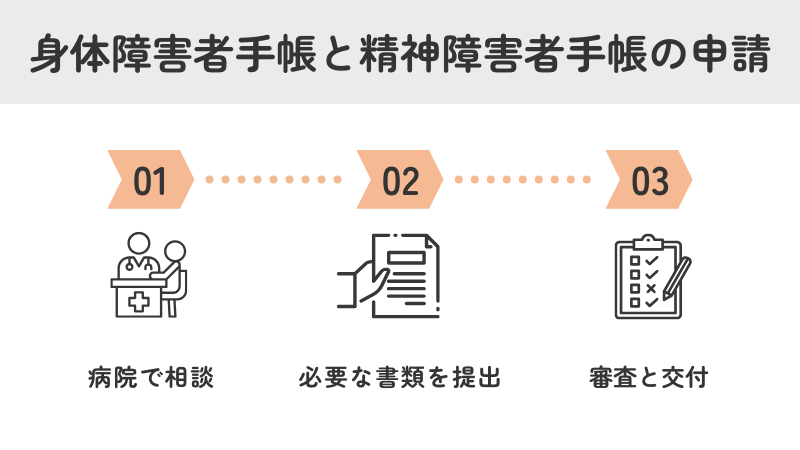

- 身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の申請

- まずは病院で相談を

- 書類を提出する

- 審査と交付

- 療育手帳の申請

- 障害者手帳の更新と再申請

- 更新手続きの方法

- 再申請が必要な場合

- 障害者手帳のメリット・デメリット

- 障害者手帳に関してよくある質問

- 障害者手帳の代わりになるものはある?

- 障害者手帳とは何かを知り、制度を正しく活用しよう

「障害者手帳ってなんだろう?」 「自分も対象になるかな?」こんな疑問はありませんか?

障害者手帳を持つと、生活や仕事でどんなサポートが受けられるのか気になる方も多いと思います。手帳の種類や申請方法を知ることで、不安が減ることもあります。この記事では、障害者手帳について基本的な情報をわかりやすく解説します。

この記事のまとめ

-

●

障害者手帳とは?

障害の内容や程度に応じて交付される公的証明書で、身体・精神・療育の3種類があります。 -

●

手帳の取得に迷ったら

かかりつけ医や自治体の福祉窓口に相談し、自分に合った情報を得ましょう。

障害者手帳とは?概要と種類

障害者手帳は、障害の内容や程度に応じて交付される公的な証明書のひとつです。障害者手帳が交付されると、生活を送る上で様々な支援を受けることができます。

障害者手帳には大きく分けて3つの種類があります。

それぞれの障害に合わせて、交付される手帳が異なります。

- 身体障害者手帳

- 精神障害者保健福祉手帳

- 療育手帳

発達障害は症状や診断の内容によって、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の対象になることがあります。

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、体に障害がある方が対象です。視力や聴力に関する障害、手足の動きに制限があるなど、身体機能に関わる障害がある方に交付されます。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、うつ病や統合失調症など、精神障害のある方が対象になります。発達障害がある方の中にも、この手帳を取得している方がいます。

療育手帳とは

療育手帳は、知的障害のある方を対象とした手帳です。地域によって名前や基準が少し違うことがありますが、基本的な役割は全国共通です。

複数の障害がある場合、それぞれの内容に合った手帳を取得できるケースがあります。例えば、体に障害がある方が、同時に精神的な困りごとを抱えている場合、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を持てる可能性があります。

このように、障害者手帳にはいくつかの種類があり、それぞれに対象や目的があります。手帳を取得することで、必要な支援を受けやすくなります。

障害者手帳の所持数

| 手帳の種類 | 令和5年 | 前回(平成28年) |

|---|---|---|

| 身体障害者手帳所持者 | 478.3万人 | 428.7万人 |

| 療育手帳所持者 | 128.2万人 | 96.2万人 |

| 精神障害者保健福祉手帳所持者 | 144.9万人 | 84.1万人 |

障害者手帳を持っている人の数は、時代とともに少しずつ変化しています。社会の考え方や支援の仕組みが進んできたことが、背景にあると考えられます。

令和5年のデータによると、身体障害者手帳を持っている人は約478.3万人でした。平成28年の428.7万人から、増加しています。

療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の所持者数も同様に増えている状況です。療育手帳を持つ人は、平成28年の96.2万人から令和5年には128.2万人まで増えました。知的障害への理解が広まり、支援を求める方が増えているのかもしれません。

また、精神障害者保健福祉手帳の所持者も、84.1万人から144.9万人に増加しています。精神的な困りごとに対する社会の受け止め方が変わってきたことや、申請のしやすさが影響しているとも考えられます。

これらのデータは、障害者手帳が多くの人々にとって重要なサポートツールとなっていることを示しています。手帳を取得することで、社会参加の機会が増え、生活の質が向上する可能性があります。特に、精神障害者保健福祉手帳の増加は、職場や日常生活におけるメンタルヘルスの重要性が認識され始めた証拠とも言えるでしょう。

参考:厚生労働省「障害者手帳」

障害者手帳の等級と有効期限

| 手帳の種類 | 等級 | 有効期限 |

|---|---|---|

| 身体障害者手帳 | 1~7級 | 原則なし |

| 療育手帳 | 重度・それ以外※自治体によっては細分化されている場合もある。 | 原則なし※一定期間ごとに更新(等級の再判定)あり。 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 1~3級 | 原則2年 |

障害者手帳には、等級や有効期限がそれぞれ設定されており、障害の程度や日常生活の支障具合に基づいて分類されています。以下では、各手帳の等級と有効期限について詳しく説明します。

身体障害者手帳の等級と有効期限

身体障害者手帳は、障害の重さに応じて1~7級に分類されます。等級の数字が低いほど障害の程度が重く、逆に等級の数字が高くなると障害の程度が軽くなります。身体障害者手帳は、6級以上の障害に対して交付され、7級の手帳は、2つ以上の7級の障害がある場合や、6級以上の障害と7級が重なる場合など特定の条件下で交付されます。

身体障害者手帳には基本的に有効期限は設定されていませんが、障害の程度に変化がある場合には、一定期間後に再度認定手続きを行うことがあります。

詳しい障害の等級の認定基準は、下のリンク先の表で確認ができます。

参考:発信元「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」

精神障害者保健福祉手帳の等級と有効期限

精神障害者保健福祉手帳は、精神的な障害により日常生活にどの程度支障があるかを元に、1〜3級に分けられます。等級の判定基準は以下の通りです。

- 1級: 自立した生活が難しく、人の手を借りなければ日常生活が送れない。

- 2級: 常に人の手を借りるほどではないが、日常生活が困難。

- 3級: 障害は軽度だが、日常生活や社会生活に何らかの制限がある。

精神障害者保健福祉手帳には、原則として2年の有効期限が設定されています。手帳が引き続き必要な場合は、2年ごとに更新手続きが求められます。

療育手帳の等級と有効期限

自治体によって「愛の手帳」「みどりの手帳」など名前の呼び方が違うことがあります。療育手帳は、知的障害や発達障害を持つ方に交付され、等級は「重度(A)」と「それ以外(B)」に分けられます。自治体によっては、さらに細かく分類されることもあります。

療育手帳は、基本的に有効期限は設定されていませんが、年齢に応じて一定期間後に再評価が行われます。例えば、児童相談所では2〜4年ごとに判定が行われ、18歳以上では知的障害者更生相談所で10年ごとに再判定と更新手続きが行われます。ただし、自治体によっては、等級に関わらず判定の省略が可能な場合もあります。

各障害者手帳は、障害の状態や支障の程度に応じて交付されるため、手帳を持っていることで必要な支援を受けやすくなります。手帳によって有効期限が異なるので、期限を前もって確認しておくと安心です。

障害者手帳の対象となる障害の例

| 手帳の種類 | 対象 |

|---|---|

| 身体障害者手帳 | 身体障害 |

| 療育手帳 | 知的障害 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害・発達障害 |

障害者手帳は、身体、精神、知的のそれぞれの障害に対して交付されるものです。具体的にどの障害が対象となるかを、以下で詳しくご紹介します。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、視覚、聴覚、肢体の障害など、体に関する障害が対象です。障害が一定の期間以上続いていることが必要条件です。

あてはまる障害の例

- 視覚障害

- 聴覚または平衡機能の障害

- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害

- 肢体(したい)不自由

- 内部障害(心臓機能障害や腎臓機能障害など)

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神的な障害や発達障害を持つ方が対象です。申請には、精神的な障害が発症し、最初に病院を受診してから6ヶ月以上が経過している必要があります。

あてはまる障害の例

- 統合失調症

- うつ病、双極性障害などの気分障害

- てんかん

- 薬物依存症

- 高次脳機能障害

- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)

- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

療育手帳

療育手帳は、知的障害のある方を対象にしています。診断基準は以下の2つです。

- 知能検査によって知的機能の遅れが認められる

- コミュニケーションや社会参加、自立生活等の継続的な支援の必要性が認められる

障害者手帳があるとできること

障害者手帳を持っていると、日常生活や就労の場面で、さまざまな支援や制度を受けやすくなります。ここでは障害者手帳をもっているとできることの代表例をいくつかご紹介します。

税金・公共料金の軽減

障害者手帳を持っていると、税金や公共料金の負担を軽くする制度を利用できることがあります。

- 所得税や住民税の障害者控除適用

- 自動車税、自動車取得税の減免

- 相続税・贈与税の特例

- NHK受信料の減免

※制度の適用条件は自治体や等級によって異なります。

交通機関やレジャーでの割引

障害者手帳を持っていると、電車・バス・美術館・映画館など、さまざまな場面で割引を受けることができます。

- 電車・バス・飛行機・高速道路の割引

- 美術館・博物館・動物園などの入場料割引

- 携帯電話料金の割引(通信事業者による)

※一部は、付き添いの方も対象になるケースがあります。

日常生活を支える補助制度(手帳の種類による)

障害の種類や等級によっては、生活を支える道具や環境づくりの費用を補助してもらえる制度もあります。

- 身体障害者手帳:補聴器や義足・白杖、住宅改修の補助

- 療育手帳:保育園や特別支援学校の入園・入学支援

※支援内容は自治体や等級によって異なるため、事前に確認が必要です。

就労の選択肢が広がる

障害者手帳を持っていると、企業の障害者雇用枠に応募することができます。

体調や特性に合わせて働き方を相談できるため、自分に合った職場を見つけやすくなります。

「普通の就職は不安…」という方にとって、無理のない環境で働く一歩になります。

福祉制度の案内や手続きがスムーズになる

障害者手帳は、障害があることを公的に証明する書類として、さまざまな場面で使われます。

例えば、以下のような場面で役立ちます。

- 市区町村の福祉課で、障害福祉サービスを申し込む時

- ハローワークで、障害者雇用支援の相談をする時

- 医療費助成や交通費補助などの申請書類を提出する時

障害者手帳を提示することで、支援の対象であることがスムーズに伝わり、手続きや案内がスピーディーに進むことが多くあります。

「何を伝えればいいかわからない」と不安になる場面でも、手帳があることで安心して相談しやすくなるのもメリットです。

障害者手帳の申請手続きと方法

障害者手帳は、手帳の種類によって申請の流れや準備するものが少しずつ違います。

ここでは、代表的な3つの障害者手帳について、それぞれの申請方法をわかりやすくご紹介します。

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の申請

「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」の申請は、申請の流れがよく似ているため、まとめてご紹介します。

申請に必要なもの

申請に必要なものは、大きく分けて「自治体で受け取るもの」と「自分で用意するもの」があります。

自治体の窓口で用意できるもの

- 申請書

- 診断書の用紙

自分で準備するもの

- 印鑑(自治体によっては不要)

- 本人の顔写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)

- マイナンバーが確認できる書類

- 身元確認書類

まずは病院で相談を

手帳の申請には、医師による「診断書」が必要です。そのため、まずは通っている病院で相談するところからスタートします。

診断書の用紙や申請書は、自治体の障害福祉窓口でもらえます。自治体によってはホームページからダウンロードできることもあるので、事前にチェックしておくとスムーズです。

病院によっては、先生が診断書の用紙を準備してくれることもあるので、予約のときに軽く確認しておくと安心ですよ。

診察の予約を取るときに「手帳用の診断書を書いてもらいたい」ことを伝えておくと良いでしょう。

なお、精神障害者保健福祉手帳を申請する際には、初診から6か月以上が経過していることが条件となっています。

申請を考えている方は、まず「初診日」がいつだったかを確認しておくと安心です。

書類を提出する

必要な書類がそろったら、市区町村の障害福祉窓口に提出します。事前に申請書を記入しておいてもかまいませんが、わからない場合は窓口で職員の方に教えてもらいながら記入できます。

審査と交付

申請を終えると、自治体で審査が行われます。

手帳の種類や地域によって異なりますが、おおむね1~2か月ほどで交付される流れです。

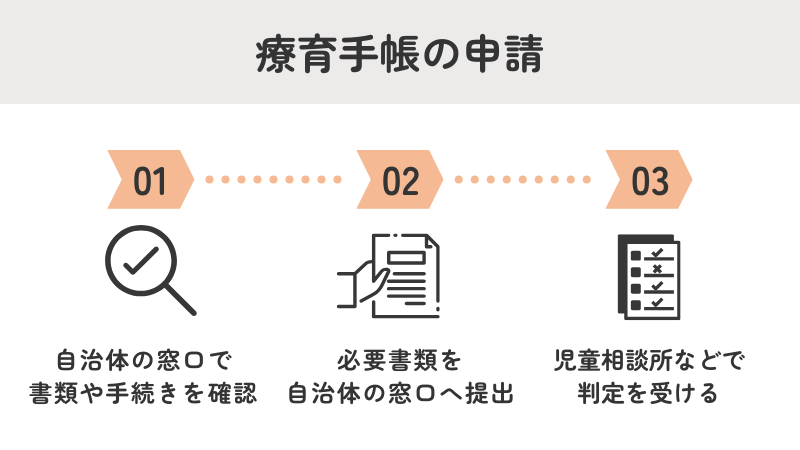

療育手帳の申請

療育手帳を申請する場合の手続きは、以下のような流れになります。

- 各自治体の障害福祉窓口などで、必要な書類や申請手続きを確認する

- 申請書・顔写真・身分証明書など必要な書類をそろえて、自治体の窓口へ提出する

- 児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受ける

※判定を受ける場所は年齢によって異なります。18歳未満の方は児童相談所で、18歳以上の方は知的障害者更生相談所でおこなわれます。

なお、申請手続きや交付の基準は、自治体によって少しずつ異なることがあります。取得を考えている方は、お住まいの自治体にある障害福祉窓口へ事前に問い合わせておくと安心です。

障害者手帳の更新と再申請

障害者手帳の更新や再申請は重要な手続きです。これらの手続きについて、どのように進めるかを解説します。

更新手続きの方法

精神障害者保健福祉手帳の場合、手帳には有効期限があります。期限が切れる前に更新手続きを行う必要があるため、早めに準備を進めることが大切です。更新手続きは、手帳の有効期限の3ヶ月前から行うことができます。更新には、以下の書類が必要です。

- 現在の手帳

- 最新の診断書

- 顔写真(必要ない場合もあり)

手続きは、市区町村の福祉窓口で行います。もし更新手続きが適切に行われないと、手帳によって受けられる支援や割引が一時的に利用できなくなることがあるため、期限に注意し、早めに手続きを進めることが大切です。

再申請が必要な場合

再申請が必要になることもあります。代表的なケースは以下の通りです。

- 障害の状態が変化した場合

- 手帳を紛失したり、破損した場合

再申請の場合も、更新手続きと同じように新しい診断書や顔写真が必要です。特に障害の状態に変化があった場合は、等級の変更が必要になることもあるため、医師と相談し、必要な書類を準備することが大切です。

また、再申請時には障害の程度や生活環境の変化に応じて、必要な支援が変わることもあります。これにより、手帳の内容が見直され受けられるサービスやサポートがより適切なものに調整されることになります。

手帳の更新や再申請を適切に行うことで、生活の質を保ち、必要なサポートを受け続けることができます。定期的に手続きを確認し、必要な更新や再申請を忘れずに行いましょう。

障害者手帳のメリット・デメリット

障害者手帳には、税金の控除や医療費の助成など、さまざまな支援が受けられるメリットがありますが、一方で、取得にあたっての不安やデメリットを感じる方も少なくありません。

障害者手帳に関してよくある質問

障害者手帳に関してよくある質問をいくつかまとめました。

障害者手帳を取りたいと思ったときは、まず何をすればよいですか?

お住まいの市区町村にある障害福祉窓口に相談してみましょう。かかりつけの病院がある場合は、主治医の先生に相談するのもおすすめです。

申請には費用がかかりますか?

手帳の申請自体に費用はかかりません。ただし、顔写真の準備や医師による診断書の作成には、自己負担が発生します。

病院に行かなくても申請できますか?

手帳の申請には医師による診断書が必要です。そのため、病院に行かずに申請することはできません。

内科の医師にも診断書を書いてもらえますか?

症状に応じた専門の診療科で診断書を作成してもらう必要があります。症状によっては対応していないこともあるため、まずは該当するかどうかを確認しましょう。

障害年金と障害者手帳には関係がありますか?

障害年金と障害者手帳は、制度や認定の基準が異なります。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出たときに受け取ることができる年金です。障害者手帳を持っていても必ず障害年金を受給できるわけではありません。

手続きはオンラインで行えますか?

2025年(令和7年)4月時点では、オンラインでの手続きはできません。

ただし、自治体によっては一部の手続きを郵送で進めることができる場合があります。

手帳には更新がありますか?

- 身体障害者手帳:障害の状態に変化があった場合に再認定の手続きが必要になることがあります。

- 精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。

- 療育手帳は自治体によって異なりますが、定期的に再判定が行われます。

更新の際に診断書は必要ですか?

はい、更新時にも専用の診断書が必要になります。

専用の様式を使って主治医に作成してもらいましょう。

申請から手帳の取得まではどのくらいかかりますか?

精神障害者保健福祉手帳は、初診から6か月以上経っていないと申請できません。

診断書の作成に約1か月、申請から手帳の発行までは自治体にもよりますが、1〜3か月ほどかかるのが一般的です。

発達障害の場合は、どの手帳が対象になりますか?

発達障害は「精神障害者保健福祉手帳」が対象になることが多いです。知的障害がある場合は、「療育手帳」を取得できることもあります。

うつ病でも手帳の申請はできますか?

精神障害者保健福祉手帳は、うつ病などを含むすべての精神障害が対象です。

ただし、症状の内容や日常生活への影響の程度によって、交付の可否や等級が判断されます。

障害者雇用枠で働くためには、手帳の所持が必要ですか?

障害者雇用枠での就職を希望される場合は、障害者手帳の所持が必須です。

障害者雇用枠での就職を希望される場合は、手帳の取得を検討しましょう。

障害者手帳の代わりになるものはある?

原則として、障害者手帳の代わりになるものはありません。ただ、障害者手帳以外にも障害者の方が持つことのできるものにヘルプマークというものがあります。

ヘルプマークは、外見からは障害がわからない方々が、周囲に配慮をお願いするためのマークです。義足や人工関節を使っている方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方などが対象です。

ヘルプマークを持つことで、援助や配慮を必要としていることを周囲に知らせ、もしもの時に手助けを受けやすくなります。

手帳が必要な場面ではヘルプマークは使えませんが、普段からヘルプマークを持っておくことで、外出時に安心感を得ることができるかもしれません。

障害者手帳とは何かを知り、制度を正しく活用しよう

障害者手帳を持つことで、日常生活や仕事の場面で多くのサポートを受けることができます。

例えば、公共料金の割引や税金の控除(減額)、障害者雇用枠での就職など、さまざまな支援が受けられます。

障害者手帳の取得は必須ではありませんが、働き方の選択肢や受けられるサポートを広げるきっかけになるものです。メリット・デメリットを踏まえて、自分に必要かどうか検討してみてくださいね。

もし「自分の障害が手帳の対象になるのか」「自分に障害者手帳が必要か」など不安がある場合は、まず病院の先生に相談してみてください。