うつ病とはどんな病気?症状から治療の流れ・相談先を紹介

- うつ病とは

- 一時的な落ち込みとうつ病の違い

- うつ病になる人は特別ではない

- うつ病の代表的な症状とは

- 心に現れるうつ病サイン

- 身体に現れるうつ病サイン

- うつ病の初期症状とは?気づきにくいサイン

- 朝起きられない・出勤できない

- 趣味や好きなことが楽しめない

- 周囲から「元気がない」と心配される

- その他日常生活で現れるサイン

- うつ病の仕事中に現れるサイン

- うつ病の原因とは?

- うつ病かもしれないと感じたら受診すべき?判断の目安

- 2週間以上症状が続いている場合

- 精神科?心療内科?どこに行けばいい?

- 病院に行く前にできるうつ病セルフチェック

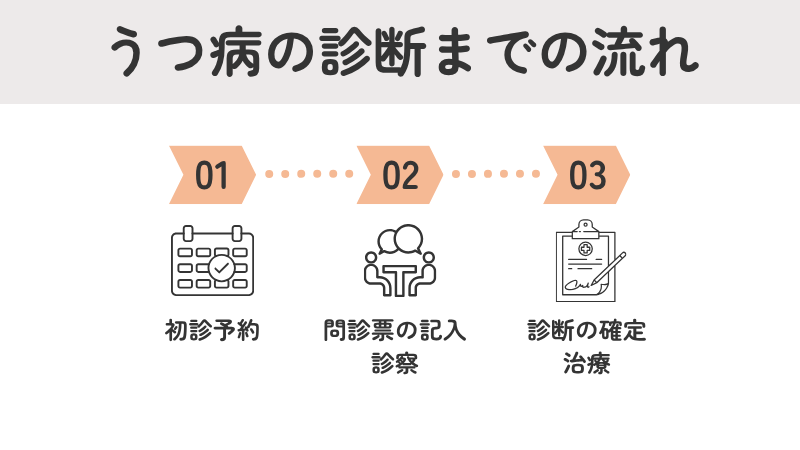

- うつ病の診断までの流れ

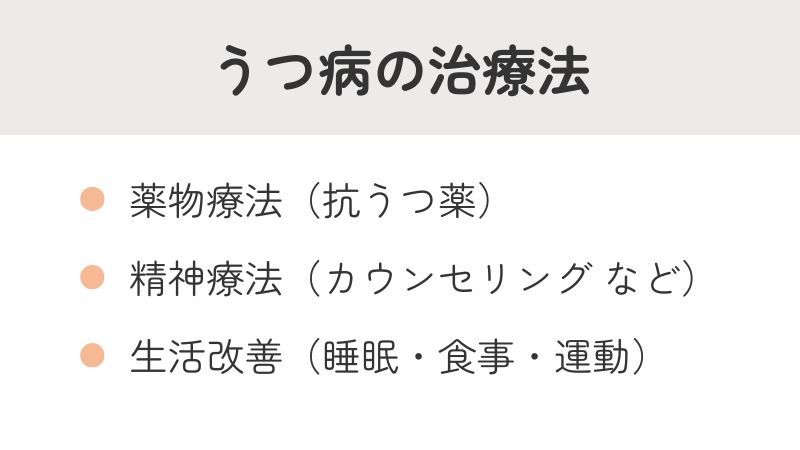

- うつ病の治療法とは?

- 薬物療法(抗うつ薬)

- 精神療法(カウンセリング・認知行動療法)

- 生活改善(睡眠・食事・運動)

- うつ病の治療期間とは?回復までの一般的な流れ

- 急性期(診断後〜約3か月)

- 回復期(約3か月〜6か月)

- 再発予防期(6か月〜1年以上)

- 完治ではなく「寛解」を目指す

- 病院に行く前に気軽に相談できる場所を紹介

- 職場の相談先を活用する

- 就職や復職に不安があるなら就労移行支援も

- manabyの就労移行支援について

- うつ病になったときに利用できる支援制度とは

- 休職制度

- 傷病手当金

- 自立支援医療制度

- 精神障害者保健福祉手帳

- うつ病かも?と思ったら一人で悩まず、まずは相談を

「気分が落ち込む」「やる気が出ない」と感じたことはありませんか?もしかすると、うつ病が関係しているかもしれません。

うつ病とは精神疾患のひとつです。悲しみや不安が長く続き、気持ちが重くなるだけでなく物事への関心を失いやすくなります。

この記事では、うつ病の症状や原因、治療の流れ、相談できる場所についてわかりやすく解説します。

この記事のまとめ

-

●

うつ病とは

強い気分の落ち込みや意欲の低下が2週間以上続き、日常生活に大きな支障をきたす精神疾患 -

●

受診の目安

「2週間以上症状が続く」「趣味を楽しめない」などのサインがあれば、精神科や心療内科の受診がおすすめ

うつ病とは

この章のポイント

-

●

一時的な落ち込みとの違い

持続期間/原因/生活への影響 など -

●

うつ病は特別ではない

日本では、約15人に1人が一生のうちに一度はうつ病を経験するといわれている

うつ病とは、強い気分の落ち込みや意欲の低下が長く続き、日常生活に支障をきたす精神疾患のひとつです。

うつ病は「性格の問題」や「意思の弱さ」が原因で起こるものではありません。誰にでも起こりうる病気であり、早めに気づいて適切な治療やサポートを受けることが大切です。

参考:厚生労働省「うつ病」

一時的な落ち込みとうつ病の違い

| 一時的な落ち込み | 比較項目 | うつ病 |

| 数時間〜数日で回復することが多い | 持続期間 | 2週間以上、ほぼ毎日気分の落ち込みや意欲低下が続く |

| 失敗・対人トラブルなど、きっかけが明確であることが多い | 原因 | 明確なきっかけがなくても長く続く |

| 日常生活に大きな支障は出ない | 生活への影響 | 生活・仕事・人間関係に大きな支障が出る |

| リフレッシュや休養で改善しやすい | 改善のしやすさ | 休養や気分転換だけでは改善せず、専門的な治療が必要なことが多い |

| 特に身体や認知面の不調は目立たない | 付随する症状 | 睡眠障害・食欲変化・疲労感・集中力低下などを伴う |

「なんだか気分が晴れない」と感じることは誰にでもあります。

しかし「一時的な落ち込み」と「うつ病」には大きな違いがあります。主なポイントは持続期間・症状の重さ・生活への影響の3つです。

違いを見分けるには?

簡単に言うと、短期間で生活への影響が少ない場合は一時的な落ち込みです。

一方、2週間以上続き日常生活に大きな影響が出ている場合は、うつ病のサインかもしれません。

もし、これらのサインに心当たりがある場合は、我慢せずに専門医に相談することが大切です。

うつ病になる人は特別ではない

うつ病になるのは特別なことではありません。誰にでも起こり得る、決して珍しくない病気です。

厚生労働省の調査によると、令和5年のうつ病を含む気分障害の患者数は約156.6万人に上ります。

さらに、日本人の約15人に1人が一生のうちに一度はうつ病にかかるといわれているほど、とても身近な病気なのです。

このことからも、うつ病は誰にでも起こり得る身近な病気であることが分かります。つらい気持ちを抱えても自分を責める必要はありません。

参考:厚生労働省「うつ病」「精神保健医療福祉の現状等について」

うつ病の代表的な症状とは

この章のポイント

-

●

心に現れる症状

気分の落ち込み/興味の喪失/涙もろさ など -

●

身体に現れる症状

睡眠の異常/食欲や体重の変化/疲れやすい など

うつ病の症状は、心に現れる症状と身体に現れる症状に分けられます。

心に現れるうつ病サイン

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 気分の落ち込み | 気分が沈んで、何をしても楽しいと感じられない |

| 興味の喪失 | 以前は楽しめていたことにも興味が持てなくなった |

| 涙もろさ | 何もしていないのに涙が出る |

| 罪悪感・自己否定 | 罪悪感や自己否定の気持ちが強くなる |

| 存在価値の否定 | 「自分なんていない方がいい」と感じることがある |

| 希死念慮 | 生きていることが辛くなり、死んでしまいたいと考えたり計画したりする |

| 対人関係の回避 | 人と会いたくない、連絡を返すのがつらい |

| イライラ・怒りっぽさ | イライラしやすくなる、怒りっぽくなる |

| 決断力の低下 | 物事の決断ができなくなる、考えがまとまらない |

| 集中力の低下 | ぼんやりして仕事や勉強に集中できない |

うつ病の心に現れるサインは、気分や感情の変化として表れます。楽しみを感じにくくなったり、罪悪感で心が重くなったりすることもあります。人との交流を避けてしまう場合も多く、生活や人間関係に影響が出やすいのが特徴です。

身体に現れるうつ病サイン

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 睡眠障害 | 眠れない、途中で目が覚める、寝すぎる |

| 食欲・体重変化 | 食欲減退や過食、体重減少または増加 |

| 疲労感 | 疲れやすく、体がだるい |

| 様々な身体的不調 | 頭痛、肩こり、動悸、胃の不快感、便秘・下痢、めまい |

| 日中の活動低下 | 起きられない、日中もだるく動けないことが続く |

身体の症状は生活リズムを乱しやすく、活動意欲を奪うことがあります。眠れない日が続くと朝起きるのが難しくなり、食欲の変化や体調不良が重なると日常生活に大きな支障が出てきます。心の症状と身体の症状は同時に起こることが多く、放っておくと悪化しやすいため、早めの相談や治療が大切です。

参考:MSDマニュアル「うつ病」

うつ病の初期症状とは?気づきにくいサイン

この章のポイント

-

●

朝起きられない・出勤できない

体が重く、布団から出られない。特に朝に調子が悪くなる -

●

趣味や好きなことが楽しめない

以前は楽しかったことに関心が持てず、やる気が出ない。 -

●

周囲から「元気がない」と心配される

表情が暗く、笑顔が少なくなる。声のトーンや反応も弱くなる

うつ病とは、気づかないうちに少しずつ進行していくことが多い病気です。初期症状は自分では単なる疲れや気分の落ち込みと勘違いしやすく、見過ごされることがあります。しかし、早めに気づくことで回復につながる可能性が高まります。ここでは代表的な初期のサインを3つ紹介します。

朝起きられない・出勤できない

体が重く感じ、布団から出られないことが続く場合は注意が必要です。特に朝になると調子が悪くなり、仕事や学校に行く力が出ないのが特徴です。

趣味や好きなことが楽しめない

以前は楽しかったことに関心を持てなくなったり、やる気が湧かなくなったりするのも初期のサインです。気分の落ち込みとともに、生活の楽しみが減っていきます。

周囲から「元気がない」と心配される

表情が暗く、笑顔が少なくなることで家族や同僚に変化を指摘されることもあります。会話の反応が遅くなったり、声のトーンが弱々しくなったりするため、周囲から元気がないと見られることが増えます。

その他日常生活で現れるサイン

- 以前は簡単にできていたことに時間がかかる、できなくなる

- 複数の作業を同時に行えなくなる

- てきぱき動けず、時間に間に合わないことが増える

うつ病の仕事中に現れるサイン

この章のポイント

- ● 集中力低下や対人回避、身だしなみの乱れ、遅刻・欠勤の増加

うつ病とは、日常生活だけでなく、職場での働き方にも影響を与える病気です。ここでは、仕事中に表れる代表的なサインを4つまとめました。

- 仕事に集中できず、ミスが目立つようになる

- 上司や同僚との関わりを避ける

- 清潔感や見た目への関心が薄れる

- 遅刻や欠勤が多くなる

これらのサインに気づいたら、無理をせずに休むことが大切です。

うつ病の原因とは?

うつ病の原因はひとつではなく、複数の要因が重なり合って発症することが多いとされています。大きく分けると「環境要因」「性格傾向」「その他の要因」の3つに分類できます。

| 発症要因 | 具体例 |

|---|---|

| 環境要因 | 大切な人の死や離別、仕事や財産の喪失、人間関係のトラブル、家庭内のトラブル、職場や家庭での役割の変化(昇格、降格、結婚、妊娠など) |

| 性格傾向 | 義務感が強く、仕事熱心、完璧主義、几帳面、凝り性、常に他人への配慮を重視する性格 |

| その他 | 遺伝的要因、慢性的な身体疾患、妊娠出産、更年期の内分泌変化など |

うつ病は、決して「心が弱い」からなる病気ではありません。様々な要因が重なり、誰にでも発症する可能性があります。

参考:厚生労働省「うつ病の主な症状と原因」

うつ病かもしれないと感じたら受診すべき?判断の目安

この章のポイント

- ● 2週間以上症状が続いている場合は、早めに病院で相談

-

●

どの診療科に行く?

精神的な症状 → 精神科/身体的な症状 → 心療内科 -

●

受診前にできること

ネット上のセルフチェックリストを活用して、自分の状態を把握することも可能

「もしかしてうつ病?」と不安に思ったら、早めに専門家へ相談することを強くおすすめします。病気に早く気づき、治療を始めることが回復への近道だからです。

ここでは、受診を判断する目安と、どんな病院に行けば良いかを解説します。

2週間以上症状が続いている場合

次のような状態が2週間以上続く場合は、専門家に相談することをおすすめします。

- 気分が落ち込み、憂うつな気持ちが続く

- 趣味や普段の楽しみを感じられない

- 体重や食欲が急に減ったり増えたりする

- 寝つきが悪い/夜中に目が覚める/朝早く目が覚める/寝ても疲れが取れない

- 気持ちが焦ってイライラしやすくなる

- とても疲れやすく、体がだるい

- 自分に価値がないと感じたり、強い罪悪感を抱いたりする

- 考えがまとまらず、判断が難しくなる

- いっそのこと消えてなくなりたいと思う

参考:厚生労働省「ストレスからくる病」

精神科?心療内科?どこに行けばいい?

うつ病かもしれないと感じたとき、どんな病院に行けば良いか迷うかもしれません。 目安は次の通りです

| 症状のタイプ | 具体的な症状 | 推奨される診療科 |

|---|---|---|

| 精神的な症状 | 気分の落ち込み、強い不安、思考の混乱 | 精神科 |

| 身体の症状 | 不眠、頭痛、胃の不調、動悸 | 心療内科 |

どちらか迷うときは、精神科と心療内科の両方を扱うクリニックを選ぶのも一つの方法です。

また、受診先を決める前に診療内容・診療時間・初診予約の有無などを確認しておくと安心です。

病院に行く前にできるうつ病セルフチェック

「うつ病かもしれない」と感じても、すぐに病院へ行くのは勇気がいるものです。そんなときは、まず自分で簡単にできるセルフチェックを試してみるのがおすすめです。

最近では、自治体や病院などがネットで気軽に試せるセルフチェックリストを公開しています。あくまで診断ではなく目安ですが、自分の状態を知るきっかけになります。

ここでは、兵庫県が公開している『うつ病ハンドブック』から一部を引用して紹介します。気になる症状がある方は参考にしてください。

“

結果:

すべての質問に回答すると、結果が表示されます。

参考:兵庫県「うつ病ハンドブック」

うつ病の診断までの流れ

この章のポイント

-

●

うつ病の診断までの流れ

① 初診予約 ② 問診票の記入・診察 ③ 診断の確定・治療開始

うつ病の診断は、いくつかのステップを踏んで進められます。初診から治療開始までの一般的な流れを紹介します。

1.初診予約

まずは心療内科や精神科などの専門医療機関に予約して受診します。予約方法は電話やオンライン予約など医療機関によって異なります。

2.問診票の記入・診察

初診時には問診票を記入し、医師の診察があります。

- 主な症状や困っていること

- いつ頃から症状が始まったか

- 思い当たるきっかけや原因

- これまでの治療歴や服薬の有無

- 家族の病歴や生活状況、人間関係

正直に、できるだけ具体的に伝えることが診察のポイントです。

3. 診断の確定・治療

検査、問診票の内容や全体的な様子をふまえて、医師がうつ病と診断します。

診断後は、薬物治療や心理療法、生活環境の調整などを組み合わせた治療計画が立てられます。

その後は通院を続けながら、症状の経過を観察しつつ治療を進めていきます。

参考:日本うつ病学会「日本うつ病学会治療ガイドライン」

うつ病の治療法とは?

この章のポイント

-

●

薬物療法(抗うつ薬)

脳内の神経伝達を整える薬を使い、気分の安定をサポート -

●

精神療法(カウンセリング・認知行動療法):

考え方のクセを見直し、気持ちの整理の方法を学ぶ -

●

生活改善(睡眠・食事・運動)

規則正しい生活を心がけ、心身のバランスを整える

うつ病の治療法は、大きく分けて薬物療法・精神療法・生活改善の3つがあります。症状や体調に合わせて、これらを組み合わせて行うことが一般的です。

薬物療法(抗うつ薬)

うつ病には「抗うつ薬」が有効とされています。

抗うつ薬は、もともと体が持っているセロトニンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質をうまく働かせる手助けをする薬です。服用することで「人格が変わってしまうのでは」と不安を感じる方もいますが、薬は本来の自分を取り戻すサポートとして使われます。

ただし、抗うつ薬は即効性があるわけではありません。効果が表れるまでにおよそ2週間ほどかかることが多く、途中で服用をやめると症状が改善しにくくなる場合があります。必ず主治医の指示に従い、一定期間続けることが重要です。

精神療法(カウンセリング・認知行動療法)

カウンセリングや心理療法を通じて、マイナス思考のパターンを見直し、気持ちの整理の仕方を学びます。

特に認知行動療法(CBT)は、うつ病の改善や再発防止に効果があるとされています。薬物療法と併用されることも多いです。

生活改善(睡眠・食事・運動)

毎日の生活リズムを整えることも、症状の改善に大きく影響します。

- 睡眠:十分な睡眠時間を確保し、規則正しい生活リズムを意識する

- 食事:バランスの良い食事で体の調子を整える

- 運動:ウォーキングやストレッチ、ヨガなどで体を動かすと、脳内の神経伝達物質が活性化し、気分の安定につながる

無理のない範囲で継続することが大切です。少しずつでも生活習慣を改善することで、薬や心理療法の効果をサポートできます。

参考:厚生労働省「うつ病の治療と予後」

うつ病の治療期間とは?回復までの一般的な流れ

この章のポイント

-

●

急性期(診断後〜約3か月)

気分の落ち込みや体調不良が強く、薬物療法と休養で症状を和らげる時期 -

●

回復期(約3〜6か月)

症状が落ち着き、心理療法や生活改善を取り入れながら社会復帰を準備 -

●

再発予防期(6か月〜1年以上)

症状安定後も薬や生活習慣を続け、再発防止を重視

うつ病の治療期間は人によって異なりますが、多くの方は1年以内に回復するとされています。中には数年かかる場合や、長期にわたって付き合っていく必要がある方もいます。症状は波を繰り返しながら、徐々に回復していくことが一般的です。

急性期(診断後〜約3か月)

症状が強く、気分の落ち込みや意欲の低下、身体の不調が目立つ時期です。

抗うつ薬の服用を始め、十分な休養をとりながらストレスを減らすことが中心となります。

薬の効果はすぐには現れず、1〜3か月かけて徐々に症状が緩和することを目指します。

回復期(約3か月〜6か月)

症状が落ち着き、生活が少しずつ安定してくる時期です。

薬物療法に加え、認知行動療法などの心理療法や生活リズムの改善も行います。

活動量が増え、仕事や学校への復帰を考えられる段階です。

再発予防期(6か月〜1年以上)

症状がほぼ安定した後も、再発を防ぐために治療を継続します。

薬の服用や生活習慣の管理、ストレス対策を続けることが大切です。

この時期に薬を急にやめると再発のリスクが高まるため、医師の指示に沿った服薬が必要です。

完治ではなく「寛解」を目指す

うつ病の治療目標は、すべての症状が完全になくなる「完治」ではなく、日常生活に支障がなくなる状態(寛解)です。

段階を踏んで回復し、再発予防を重視した治療が基本となります。

参考:厚生労働省「うつ病の治療と予後」

病院に行く前に気軽に相談できる場所を紹介

この章のポイント

-

●

職場の相談先

人事・労務・総務/産業医/保健師・社内カウンセラー - ● 就労移行支援事業所

病院に行く前に、気軽に相談できる窓口はいくつかあります。ここでは職場の相談先と就労移行支援事業所の2つを紹介します。

職場の相談先を活用する

会社によっては、心や身体の不調を相談できる窓口がある場合があります。これらの窓口は、相談者のプライバシーを守りながら、無理なく働けるようサポートしてくれます。

| 相談先 | 相談できる内容の例 |

|---|---|

| 人事・労務・総務部門 | 勤務時間の調整、業務内容の変更、休職制度や配慮の申請など |

| 産業医 | 医療的な視点からのアドバイス、職場での困りごとの相談、中立的な意見の提供など |

| 保健師・社内カウンセラー | ストレスや不調の相談、メンタル面での支援、外部機関の紹介など |

就職や復職に不安があるなら就労移行支援も

うつ病の経験から就職や復職に不安がある場合は、就労移行支援事業所の利用もおすすめです。障害を持つ方が一般企業で働くためのサポートを行う場所で、就職活動のサポートやパソコンの操作、ビジネスマナーなどの基本スキルを学ぶ訓練を受けられます。無料で相談や見学・体験を行えるため安心して利用できます。

manabyの就労移行支援について

マナビーでは、うつ病をはじめとするさまざまな障害のある方の就職をサポートしています。仕事のスキルだけでなく、うつ病の回復に必要な考え方の整理やサポートも行っており、安心して訓練できる環境が整っています。

うつ病になったときに利用できる支援制度とは

この章のポイント

-

●

休職制度

治療や療養のために一定期間仕事を休める制度 -

●

傷病手当金

健康保険加入者が病気やケガで働けないときに支給される給付金 -

●

自立支援医療制度

通院や薬の自己負担を軽減 -

●

精神障害者保健福祉手帳

税金軽減や公共交通割引、福祉サービス利用などの支援を受けられる

うつ病になったとき、治療や生活をサポートするために様々な制度を利用できます。代表的な制度を4つ紹介します。

休職制度

うつ病で働くのが難しいとき、治療や療養に専念するために一定期間仕事を休める制度です。

休職期間や条件は職場ごとに異なりますが、多くの場合は医師の診断や一定期間の欠勤が必要です。

休職中は給与が支給されないこともありますが、会社によっては一部支給される場合もあります。

傷病手当金

健康保険加入者が、業務外の病気やケガで連続して3日間仕事を休み、4日目以降も働けない場合に支給される給付金です。

休職中の収入減少を補うため、標準報酬の約3分の2が支給されます。申請には医師の証明が必要です。

自立支援医療制度

精神科などで継続的に通院治療を受ける際の自己負担を軽減する制度です。

診察や治療、服薬の自己負担が通常の3割から1割に軽減され、経済的に通院しやすくなります。

申請は市区町村の窓口で行います。

精神障害者保健福祉手帳

うつ病などの精神障害で長期間の療養・治療が必要な場合に交付される手帳です。

初診から6か月以上経過していることが条件で、等級に応じて税金の軽減、公共交通機関の割引、福祉サービスの利用などの支援が受けられます。

交付には自治体の審査が必要で、市区町村の窓口で手続きを行います。

うつ病かも?と思ったら一人で悩まず、まずは相談を

「もしかして自分、うつ病かも…」と感じたら、無理に我慢せず、信頼できる人や専門の窓口に相談することが大切です。

一人で抱え込むと症状が悪化することもありますが、相談することで気持ちが軽くなり、治療やサポートへの一歩を踏み出せます。

相談のハードルが高いと感じる場合は、まずセルフチェックを試してみましょう。客観的に自分の状態を知ることができ、周囲の人や医療機関に伝える際にも役立ちます。

大事なのは、自分にできることから少しずつ進めることです。焦らず、一歩ずつ取り組んでいきましょう。