精神障害者保健福祉手帳とは?取得の条件・支援内容・申請手続きまで解説

- 精神障害者保健福祉手帳とは

- 精神障害者保健福祉手帳を申請できる条件

- 精神障害者保健福祉手帳で利用できる支援やサービス

- 公共交通機関の割引

- 税金の軽減や控除

- 障害者手帳割引での施設利用

- 障害者雇用枠での就労

- 申請前に知っておきたい、よくある疑問と不安

- 持っていることが周囲に知られる可能性は?

- 症状が軽くなったら、障害者手帳は返さなければいけない?

- 保険に入ることができなくなる?

- 精神障害者保健福祉手帳の申請の流れ

- 申請から手帳発行までの日数の目安

- 精神障害者保健福祉手帳の等級の決まり方

- 精神障害者保健福祉手帳の有効期間と更新

- 精神障害者保健福祉手帳のことを相談できる窓口

- 地域の福祉課・障害福祉窓口

- 精神保健福祉センター

- 主治医やケースワーカー

- 就労移行支援事業所

- 障害年金との関係

- 自分のタイミングで申請しよう

精神障害のある方が、日々の暮らしや働くことに不安を感じたときに役立つのが「精神障害者保険福祉手帳(精神障害者手帳)」です。この手帳があると、生活に関するさまざまなサポートを受けやすくなります。

ただし、「どうすれば障害者手帳をもらえるの?」「手続きは大変なのかな?」「使える支援ってどんなもの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、精神障害者手帳を申請するための条件や、手続きの流れ、手帳を持っていると受けられる支援について説明していきます。

この記事のまとめ

-

●

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害のある方を対象に、日常生活や社会生活での困難を軽くするために作られた手帳 -

●

申請条件

病気や障害が6か月以上続き、日常生活に支障があることが条件

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)とは、精神障害のある方を対象とした障害者手帳の1つです。

この制度は、日常生活や社会での活動をよりスムーズに行えるよう公的な支援を受けやすくするために作られました。手帳を持つことで、さまざまなサービスや支援の利用がしやすくなります。

例えば、次のような支援を受けられるようになります。

- 公共料金の割引

- 所得税や住民税の控除

- 鉄道やバスなどの運賃割引 など

※受けられる支援は、自治体や事業者によって内容が異なる場合があります。

ただし、障害者手帳の取得は義務ではありません。自分に必要だと感じたときに、自分の意思で申請することができます。

参考:所沢市役所「障害者手帳を取得される方へ」

精神障害者保健福祉手帳を申請できる条件

精神障害者手帳を申請するには、次のような条件があります。

精神障害と診断されていること

統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害など、さまざまな精神障害が対象になります。

初診日から6か月以上経過していること

精神障害者手帳は、症状が一時的でなく、ある程度続いている場合に申請できます。目安として、初めて病院で診断を受けてから6か月以上経過していることが必要です。申請時に提出する医師の診断書も、この6か月経過後の状態をもとに作成されます。

症状の影響で、日常生活や社会生活に支障が出ていること

例えば「外出するのが難しい」「人との会話が」「集中できない」といった困りごとがある場合が当てはまります。

この3つの条件を満たしていれば、障害者手帳の申請が可能です。

申請には、医師の診断書や意見書といった書類が必要になります。まずは、かかりつけの病院で相談してみると安心です。

参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」

精神障害者保健福祉手帳で利用できる支援やサービス

精神障害者手帳を取得することで、主に次の4つの支援やサービスを受けることができます。

- 公共交通機関の割引

- 税金の軽減や控除

- 障害者手帳割引での施設利用

- 障害者雇用枠での就労

それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

公共交通機関の割引

鉄道やバスなどの公共交通機関で運賃の割引が受けられます。通院や買い物など、日常的な移動にかかる負担を減らすことができます。

割引の内容は地域や交通機関によって異なりますが、JRやバス会社などで割引運賃が設定されていることが多いです。

乗車時には、障害者手帳や乗車割引証の提示が必要になるため外出時には忘れずに持っていきましょう。また、地域によっては付き添いの方も割引の対象になることがあります。事前に確認しておくとより安心です。

税金の軽減や控除

所得税や住民税では「障害者控除」が受けられます。自動車を使っている場合には、自動車税や軽自動車税が安くなる制度があることも。

その他にも、相続税の控除や贈与税の非課税、心身障害者扶養共済制度による給付金の非課税といった支援があります。

参考:国税庁「障害者と税」

障害者手帳割引での施設利用

博物館や美術館、動物園、水族館、スポーツ施設などでは、入場料の割引や無料になる場合があります。

多くの施設では、手帳を受付で提示するだけで割引を受けられますが、割引の条件や対象範囲は施設ごとに異なります。そのため、出かける前には公式サイトなどで確認しておくと安心です。

障害者雇用枠での就労

障害者手帳を持っていることで、障害者雇用枠での応募が可能になります。一般枠と障害者枠のどちらにも応募できるため、選べる求人の幅が広がるのも特徴です。

障害者雇用枠で働く場合は、自分の障害や体調に合わせた仕事内容や働き方の調整が受けやすくなっています。

仕事の時間や作業の方法を変えてもらったり、職場環境を工夫してもらったりできるため無理なく働き続けやすいです。こうした「合理的配慮」は、障害のある人が働きやすい環境を整えるため、同法に基づき企業に提供が義務づけられています。

参考:厚生労働省「合理的配慮指針」

申請前に知っておきたい、よくある疑問と不安

ここでは、よくある疑問や不安な点について分かりやすくまとめました。

持っていることが周囲に知られる可能性は?

原則として、本人が手帳を提示しないかぎり、第三者に知られることはありません。

ただし、障害者雇用枠での採用や、会社での障害者控除の申請など、手続きに伴って職場の担当者など関係者に知られる場合があります。

症状が軽くなったら、障害者手帳は返さなければいけない?

症状が軽くなった時には、精神障害者手帳を返す必要があります。

厚生労働省のルールでは「精神障害の状態がなくなったときは、精神障害者保健福祉手帳を返さなければならない」とされています(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条の2 第1項)。

この判断は医師や専門機関によって行われます。自己判断で返すことはせず、まずは主治医に相談すると安心です。

参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」

保険に入ることができなくなる?

障害者手帳を持っているからといって、必ず生命保険に入れなくなるわけではありません。

保険会社によって加入の基準は異なり、定められた基準をクリアし審査に通れば加入が可能です。審査の際に、診断書や医療記録の提出を求められる場合があります。

「引受基準緩和型保険(ひきうけきじゅんかんわがたほけん)」など条件がゆるやかで入りやすい保険もあります。

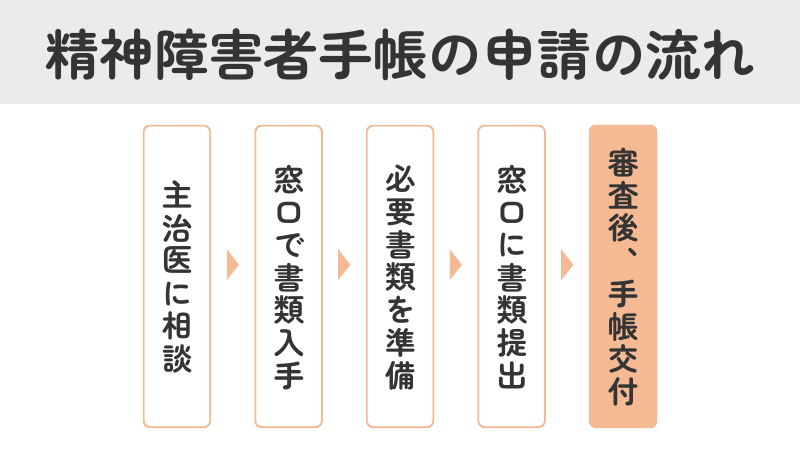

精神障害者保健福祉手帳の申請の流れ

精神障害者手帳の申請の基本的な流れは以下の通りです。

- かかりつけの主治医に相談

- 市区町村の障害福祉窓口で、申請に必要な用紙を受け取る

- 診断書・申請書・顔写真などの必要な書類を準備する

- 書類一式を自治体の窓口へ提出する

- 審査を経て、手帳の交付を受ける

障害者手帳を取るかどうか迷っているなら、まずはかかりつけの主治医に相談してみるのがおすすめです。

申請にあたっては、書類の名称や提出先、郵送の可否など自治体ごとに異なることがあります。そのため、具体的な手続き方法を知りたい時は自治体窓口で確認しておくと安心です。

申請から手帳発行までの日数の目安

精神障害者手帳は、申請してから発行されるまでに、だいたい1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。ただし、この期間は住んでいる自治体によって異なるため、早めに確認しておくと安心です。

精神障害者保健福祉手帳の等級の決まり方

精神障害者手帳には、「1級」「2級」「3級」の3つの等級があります。

| 等級 | 障害の重さ・状態の特徴 | 日常生活や社会生活の状況(能力・支援の必要度) |

|---|---|---|

| 1級 | 最も重い状態。日常生活がほとんど自分でできない。 | 食事・入浴・身辺の清潔ができず、買い物や通院も援助が必要。対人関係や社会活動に大きな制限あり。 |

| 2級 | 中程度の重さ。援助なしでは日常生活に著しい制限がある。 | 食事・入浴・金銭管理・通院などに援助が必要。対人関係や公共施設利用にも支援が必要。 |

| 3級 | 比較的軽い。自発的に生活できるが援助がまだ必要な状態。 | 基本的な生活動作はできるが、買い物や通院、社会参加に一定の援助が必要。 |

1級がもっとも重く、3級は比較的軽い状態です。等級は、精神障害の程度や日常生活にどれくらい影響が出ているかによって決まり、医師が書く診断書には、病名やこれまでの経過、今の症状、日々の生活で困っていることなどが記載されます。この医師診断書に基づき、本人の生活の様子も考慮したうえで最終的には自治体が総合的に判断し等級を決めるしくみです。どの等級になるかによって、税控除額や交通割引の条件など、使える支援の内容が少しずつ変わることがあります。

参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

精神障害者保健福祉手帳の有効期間と更新

精神障害者手帳の有効期限は、原則として2年間です。このため、障害者手帳を使い続けるためには、2年ごとに更新の手続きを行う必要があります。

手続きをしないまま期限が切れてしまうと、手帳を使って受けられる支援やサービスが一時的に使えなくなることがあるので注意しましょう。更新手続きは、有効期限の3か月前から自治体の障害福祉窓口で受け付けています。

更新に必要な書類

- 精神障害者保健福祉手帳申請書

- 精神障害者保健福祉手帳用の診断書または意見書

- マイナンバーがわかる書類

- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

※書類の様式や写真のサイズなど、細かい条件は自治体によって異なる場合があります。申請前に自治体の案内を確認すると安心です。

手続き後、1〜2か月程度で新しい障害者手帳を受け取れます。届いた「交付のお知らせ」を確認して、必要なものを持って窓口で受け取れば手続き完了です。

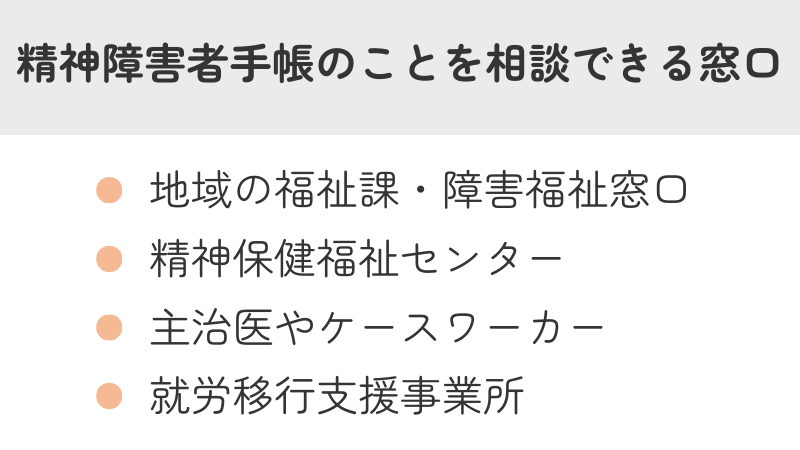

精神障害者保健福祉手帳のことを相談できる窓口

ここでは精神障害者手帳について相談できる代表的な3つの窓口について紹介します。

不安や疑問があるときは、ひとりで抱え込まずに頼れる場所を利用してみましょう。

地域の福祉課・障害福祉窓口

市区町村の福祉課や障害福祉窓口では、障害者手帳の申請方法や必要な書類、支援制度などについて詳しく教えてもらうことができます。手帳の更新や等級の変更に関する相談にも対応しているため、手続きで迷ったときには、まずここで話を聞いてみると安心です。

なお、手続きの流れや使えるサービスの内容は地域ごとに少しずつ異なります。自分の住んでいる自治体の情報を確認しておくことが大切です。

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターは、精神的な不調や障害に関する悩みを相談できる公的な機関です。精神科医、保健師、精神保健福祉士などの専門職が在籍しており、障害者手帳に関する相談も受け付けています。精神的なことで困ったとき、身近な相談窓口として活用できます。

「手帳を取ろうか迷っている」「誰に相談したらいいかわからない」そんな時に、身近な相談窓口として頼りにできるのが精神保健福祉センターです。

参考:厚生労働省「全国の精神保健センター一覧」

主治医やケースワーカー

障害者手帳を作るときは、まず主治医に相談することが大切です。主治医は、手帳が必要かどうかの判断をし、手帳申請に必要な診断書や意見書を作成します。この書類がなければ障害者手帳の申請はできないため、主治医との連携が欠かせません。

また、医療機関の医療福祉相談室や地域の福祉窓口にいるケースワーカーは、手帳の申請手続きや申請後の生活支援、各種サービスの利用についても相談に乗ってくれます。特に初めて障害者手帳を作るときは、不安なことも多いため、ケースワーカーのサポートが大いに役立ちます。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所では、障害のある方が一般企業への就職をめざすための訓練やサポートを行っています。事業所によっては、障害者手帳に関する相談や手続きのサポートも受けられます。

就労移行支援manabyでも、障害者手帳に関する支援を行っています。主治医への相談の仕方を一緒に考えたり、必要に応じて自治体の窓口への同行をしたりと、安心して手続きが進められるようサポートしています。

障害年金との関係

| 精神障害者手帳 | 障害年金 | |

|---|---|---|

| 目的 | 障害に対する公的な支援やサービス利用 | 障害による生活や収入の補償 |

| 対象者 | 精神障害があり日常生活に支障がある方 | 日常生活や労働に著しい制限が生じる障害を持つ方 |

| 主な支援内容 | 交通割引、税控除、福祉サービス利用など | 年金の支給(生活費の補助) |

| 申請先 | 市区町村の障害福祉窓口 | 日本年金機構 |

| 受給条件 | 精神障害の程度により等級が決まる | 初診日要件・保険料納付要件・障害認定基準の全てを満たすこと |

| 更新・見直し | 2年ごとに更新が必要 | 通常1〜5年ごとの更新 |

精神障害者手帳と障害年金は、目的や使える内容が違う「別の制度」です。手帳の等級と障害年金の等級は連動していません。

精神障害者手帳は、日常生活や社会参加をしやすくするためのもので、交通機関の割引や税金の控除、障害者雇用枠での就職などの支援を受けることができます。

一方で、障害年金は、病気や障害が原因で働くのがむずかしいときに、生活を支えるための「お金の支援」です。受給には、初診日要件や保険料納付要件、障害認定基準などの条件があります。

この2つの制度は別々に運用されているため、どちらか一方だけの対象になる方もいれば、両方を利用できる方もいます。

自分のタイミングで申請しよう

精神障害者保健福祉手帳は、うつ病や統合失調症、発達障害などを抱える方が、生活や就労に関する支援を受けやすくするための制度です。病気や障害の状態が6か月以上続いていることが、申請の目安になります。対象となる病気は国の定めたルールに基づき幅広く認められていますが、最終的に手帳を受け取れるかどうかは、主治医の診断書と自治体によって総合的に判断されます。

手帳の取得は義務ではなく、周りに知られる心配もありません。必要だと感じたときに、自分のタイミングで申請できます。手帳を持つと、次のような支援が受けやすくなります。

- 電車・バスなど公共交通機関の運賃割引

- 所得税・住民税などの税金の軽減や控除

- 博物館・動物園など公共施設の入場料割引

- 障害者雇用枠での就労と職場での合理的配慮

手帳の有効期間は2年間で、継続して使う場合は更新手続きが必要です。更新は有効期限の3か月前から可能で、申請時と同様に診断書が必要になることがあります。事前に主治医に相談して準備しておくとスムーズです。

手帳の申請や更新で迷った時は一人で悩まず、主治医や自治体の福祉窓口、精神保健福祉センターに相談してみましょう。