身体障害者手帳とは?申請方法から受けられる支援まで詳しく解説

- 身体障害者手帳とは

- 身体障害者手帳の対象となる人とは?条件や障害の種類

- 身体障害者手帳の等級とは?違いや決まり方

- 身体障害者手帳を持つメリット

- 医療費や補装具費の助成が受けられる

- 公共交通機関の運賃が割引される

- 所得税や自動車税などの税金が軽減される

- 公共施設やレジャー施設の料金が割引される

- 障害者雇用枠での就職活動が可能になる

- 身体障害者手帳のデメリットや注意点

- 身体障害者手帳を取得できるタイミングとは?

- 身体障害認定における障害固定の時期の目安(一部抜粋)

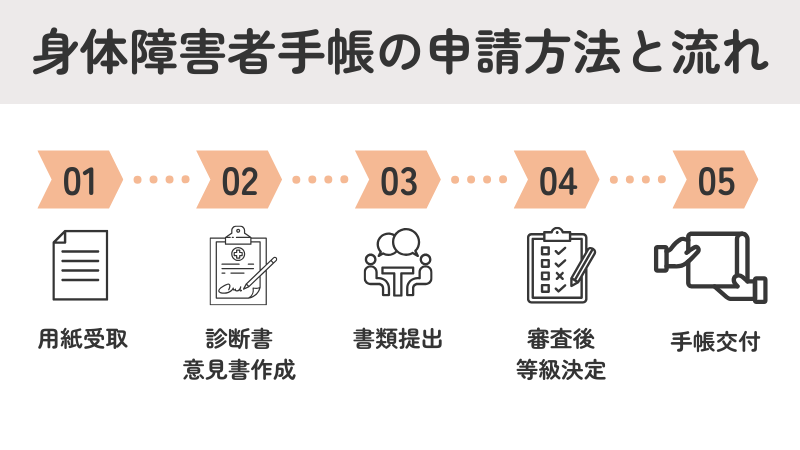

- 身体障害者手帳の申請方法と流れ

- 身体障害者手帳の有効期間と更新

- 身体障害者手帳について相談できる窓口とは?

- まずは主治医に相談

- 市区町村の障害福祉課

- 就労も視野に入れるなら就労移行支援事業所も選択肢に

- 身体障害者手帳へのよくある質問

- 手帳を持っていることを周囲に知られてしまいますか?

- 手帳があると就職に不利になりますか?

- 手帳を持っていると障害年金ももらえますか?

- 手帳があると自動的にサービスが使えますか?

- 障害の状態が軽くなったら、手帳は返さないといけませんか?

- 受けられる支援を知って納得してから申請しよう

身体障害者手帳を取得することで、日常生活や仕事、医療の場面でさまざまな助けを受けられます。

しかし、具体的にどんなメリットがあるのか、申請の方法や使い方がよくわからないことも多いでしょう。

この記事では、身体障害者手帳について基本的なことから詳しく解説していきます。

この記事のまとめ

-

●

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が安心して生活できるよう、国が定めた公的な証明書 -

●

対象者

身体障害者福祉法に定められた障害があり、日常生活で特別な支援が必要な方が対象

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が安心して暮らしていけるよう、支援を受けやすくするための公的な証明書です。医療費の負担が軽くなったり、公共交通の割引を受けられたりと、日常生活の中で助けになる場面は多くあります。

この手帳は、お住まいの都道府県や市区町村が発行しており、障害の内容や重さによって1級から7級に分けられます。等級に応じて、利用できる支援の内容も異なります。

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

身体障害者手帳の対象となる人とは?条件や障害の種類

身体障害者手帳は、身体に一定の障害があり、日常生活や社会生活の中で特別な支援が必要とされる方が対象になります。どんな方が対象かは、「身体障害者福祉法」という法律に基づいて決められています。

手帳の対象となる障害の種類には、視覚や聴覚、言葉や声を出す機能の障害、手足の動かしにくさ(肢体不自由)、内臓の病気による障害などがあります。内臓の障害には、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・小腸・免疫機能などに関わるものも含まれています。脳性まひや筋ジストロフィーのような進行性の病気も対象に入っています。

身体障害者手帳の等級とは?違いや決まり方

身体障害者手帳は、障害の重さに応じて1級から7級に分けられています。このうち、手帳が交付されるのは1〜6級まで。7級だけでは対象になりませんが、7級が2つ以上ある場合や、6級以上の障害と組み合わせて認められるケースでは、手帳が交付されることもあります。

等級は、指定された医師が作成する診断書をもとに、障害の内容や日常生活への影響などを自治体が判断して決まります。

等級によって使える制度や支援も変わるため、正しい等級の認定を受けることが大切です。

身体障害者手帳を持つメリット

身体障害者手帳を持っていると、医療や生活のサポート、税金の軽減などさまざまな場面で助けになる制度を利用できます。ここでは代表的な5つのメリットを紹介します。

医療費や補装具費の助成が受けられる

身体障害者手帳を持っていることで、医療費や補装具にかかる費用の一部が助成されます。義手や義足、補聴器などの購入や修理が対象となることが多く、暮らしの中で必要な道具を使いやすくするための支援です。

また、自治体によっては、家のバリアフリー化にかかる費用も補助されることがあります。例えば、段差をなくしたり、手すりをつけたりといったリフォームが対象になります。

公共交通機関の運賃が割引される

多くのバスや電車では、身体障害者手帳を提示することで運賃の割引が受けられます。通勤や通学、買い物など、毎日の移動が少し楽になります。

割引には手帳の提示が必要だよ忘れないようにね。中には、介助者も一緒に割引されるケースもあるため、活用できると外出の幅が広がります。

所得税や自動車税などの税金が軽減される

所得税や住民税、自動車税などの税金も軽減される制度があります。自動車税は「1級〜3級」の人が対象になることが多く、条件を満たせば減額される場合があります。これにより、通勤や生活に必要な移動の負担が少なくなります。

また、所得税では「障害者控除」が適用されることで、税金を少なくできる可能性があります。

参考:久留米市役所「障害等のある方のために使用する場合の軽自動車税(種別割)の減免について」

公共施設やレジャー施設の料金が割引される

博物館や動物園、美術館などの文化施設をはじめ、映画館やテーマパーク、温泉施設などでも、料金の割引が受けられることがあります。

施設ごとに条件や申込方法が違うため、事前に公式サイトなどで確認しておくと安心です。

障害者雇用枠での就職活動が可能になる

身体障害者手帳を持っていると、障害者雇用枠での就職活動ができるようになります。この枠では、障害のある方に配慮した面接や働き方の工夫がされていて、自分に合った職場を見つけやすくなります。

例えば、勤務時間の調整や仕事の内容を相談できることもあり、安心して働き続けられる環境が整っています。

このように、身体障害者手帳を持っていることで受けられる支援はたくさんあります。ただし、具体的な支援内容は住んでいる自治体によって異なります。手続きをスムーズに進めるためにも、事前に市区町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。

身体障害者手帳のデメリットや注意点

身体障害者手帳にはたくさんのメリットがありますが、デメリットや注意点もいくつか存在します。

一つ目は障害者手帳を持っていることで、まわりの人から理解や配慮を受けやすくなる一方で、偏見や誤解にふれてしまう可能性があります。そうした目線が、気持ちの負担につながってしまうことがあるかもしれません。

二つ目は障害者手帳を取得したあとにも、手続きや更新が必要になるケースがあります。例えば、障害の状態に変化があったときや、住所・氏名が変わった場合などです。その際には、書類の準備や診断書の再提出が必要になることがあり、時間や手間がかかってしまいます。

このように、身体障害者手帳にはいくつかの注意点がありますが、制度をしっかり理解したうえで、自分の生活に合った形で活用していくことが大切です。

身体障害者手帳を取得できるタイミングとは?

身体障害者手帳は、障害があればすぐに申請できるわけではありません。取得するには、障害の状態が安定し「障害が固定した」と医師が判断した時点が目安となります。これは、治療や手術を終えて、これ以上の回復が見込めない状態を指します。

ただし、固定とみなされるまでの期間は障害の種類によって異なります。例えば、手術を受けた場合は回復までに一定の時間が必要なこともあります。

以下は愛知県の例で示した身体障害認定における障害固定の時期の目安です。(一部抜粋)

身体障害認定における障害固定の時期の目安(一部抜粋)

| 障害種別 | 障害区分 | 認定時期 |

|---|---|---|

| 視覚障害 | 全般 | 3か月後(手術を受けた場合は術後6か月) |

| 聴覚障害 | 全般 | 聴力が安定してから3か月後 |

| 平衡機能障害 | 全般 | 6か月後 |

| 心臓機能障害 | ペースメーカ・ICD・人工弁など | 手術後 |

| 心臓機能障害 | その他 | 3か月後(手術を受けた場合は術後3か月) |

リハビリ中であっても、医師が「改善がむずかしい」と判断すれば障害者手帳の申請が可能です。主治医やリハビリ担当者とよく相談し、障害の状態が安定しているかどうかを確認しましょう。

参考:愛知県庁「身体障害認定における障害固定の時期の目安について」

身体障害者手帳の申請方法と流れ

身体障害者手帳を申請するための、基本的な流れは次のとおりです。

- 市区町村の障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を受け取る

- 指定医に診断書・意見書を書いてもらう

-

必要な書類をそろえて、自治体の障害福祉担当窓口に申請する

※申請時に印鑑やマイナンバーの提示が必要になる場合があります - 申請内容を審査し、障害の等級が決まる

- 審査後、1か月から4か月程度で身体障害者手帳が交付される

申請を考えたら、まず主治医やかかりつけの医療機関に相談し、自分の障害で身体障害者手帳が申請できるか確認することをおすすめします。

また、身体障害者手帳の申請には指定医が書く診断書・意見書が必要です。普段診てもらっている医師が指定医かどうかを確認しておくと、申請がスムーズに進みやすくなり安心です。

身体障害者手帳の有効期間と更新

身体障害者手帳には、基本的に有効期限がありません。一度取得すれば、障害の状態が変わらない限りそのまま使い続けることができます。

ただし、障害の状態に変化があったときは、手帳の内容を見直す必要が出てきます。症状が軽くなったり、逆に重くなったりした場合には、等級が変わることがあるためです。

そのような場合は、医師の診断書を提出して再認定の手続きを行うことになります。

また、引っ越しや名前の変更など登録されている情報に変更があった場合にも届け出が必要となります。

これらの手続きについては、自治体によって必要な書類や方法が異なります。事前に市区町村の障害福祉窓口へ確認しておくと安心です。

障害者手帳の内容が今の状態に合っていないままだと、必要な支援をスムーズに利用できないことがあります。必要なタイミングで更新や変更を行い、支援をきちんと受けられるようにしておくことが大切です。

身体障害者手帳について相談できる窓口とは?

身体障害者手帳の申請や活用について考え始めたとき、まずは信頼できる相談先を見つけることが大切です。ここでは、相談できる主な窓口についてご紹介します。

まずは主治医に相談

現在の健康状態を把握している主治医であれば、障害者手帳が必要かどうかや、どの等級に該当する可能性があるかを判断する際の助けになります。

また、申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」は、指定医に作成してもらう必要があります。主治医が指定医であるかをあらかじめ確認しておくと手続きがスムーズに進みます。

さらに、障害の状態に変化があった場合には、手帳の更新が必要かどうかを相談できる存在としても頼りになります。

市区町村の障害福祉課

市区町村の障害福祉課は、身体障害者手帳に関する手続きを支援してくれる窓口です。申請に必要な書類の配布や記入方法の案内など、申請の流れを丁寧に教えてもらえるため、初めての方でも安心して相談できます。

また、障害者手帳を取得したあとのサービスの利用についても、個別に相談することが可能です。制度や支援内容についての説明を受けることで、自分に合った支援を見つけやすくなります。

このほか、制度の変更や新しく始まった支援制度についての最新情報を提供している点も頼りになります。更新や等級の見直しなど気になることがあれば一度問い合わせてみるとよいでしょう。

就労も視野に入れるなら就労移行支援事業所も選択肢に

身体障害者手帳の申請そのものは行っていませんが、就職を目指す方にとって就労移行支援事業所は心強い存在です。

ここでは、障害者手帳を活かした働き方や障害者雇用に関するアドバイスを受けることができます。基本的なPCスキルの習得、履歴書の作成、面接練習など、就職活動の準備をサポートしてもらえるのも特長です。

さらに、就職後も定着支援があるため、働き続けるうえでの不安や困りごとも相談しやすい環境が整っています。企業との連携によって、合理的配慮が整った職場づくりにも取り組んでいます。

障害者手帳を活かして働きたいと考えている方にとって、就労移行支援事業所は大きな選択肢のひとつです。

以上のように、身体障害者手帳について相談できる窓口はさまざまです。不安や疑問があるときは、自分の悩みに合った窓口に相談してみましょう。

身体障害者手帳へのよくある質問

身体障害者手帳に関して多くの人が抱く疑問にお答えします。

手帳を持っていることを周囲に知られてしまいますか?

普段の生活の中で、障害者手帳を持っていることがまわりの人に知られることはほとんどありません。ただし、障害者雇用で働いている場合や、会社を通じて障害者控除を受ける際には、担当者に伝わることがあります。

手帳があると就職に不利になりますか?

基本的に、障害者手帳を持っていることで就職が不利になることはありません。

ただし、一般雇用枠での採用を目指す場合、企業によっては障害への理解が十分でないケースもあります。とはいえ、手帳の所持を申告する義務はないため、自分の状況に合わせて伝えるかどうかを決めることができます。

手帳を持っていると障害年金ももらえますか?

障害者手帳を持っていることと、障害年金が受け取れるかどうかは別の話です。

障害年金は年金制度に基づくもので、支給には別途の条件や審査が必要になります。そのため、手帳を持っていても年金がもらえる人ともらえない人がいます。

手帳があると自動的にサービスが使えますか?

障害者手帳を取得したからといって、自動的にすべてのサービスが使えるわけではありません。

多くの支援制度は、利用するために自分で申請する必要があります。制度の内容や申請の方法については、市区町村の障害福祉課などで確認しておくと安心です。

障害の状態が軽くなったら、手帳は返さないといけませんか?

障害の状態が大きく改善し、障害の程度が制度の対象から外れた場合は、手帳の返還が必要になることがあります。

一方で、少しだけ軽くなった場合などは、等級が見直されるケースもあります。不安なときは主治医に相談するのがおすすめです。

受けられる支援を知って納得してから申請しよう

障害者手帳を取得するかどうかは自由ですが、手帳を持つことで生活を支えるさまざまな支援を受けられます。

例えば、医療費の助成や補装具の支給、住宅のリフォーム補助など、金銭的な負担を軽減してくれる制度が多数あります。

また、身体障害者手帳を持つことで、障害者雇用枠での応募が可能になり、就労の幅が広がるというメリットもあります。これにより、自分に合った働き方やキャリアを選びやすくなります。

まずは、どんな支援があるのかをしっかり理解し、自分の状況に照らして納得できる選択をすることが大切です。