療育手帳(愛の手帳)とは?メリット・申請方法・不安の解消ポイントを解説

とは?メリット・申請方法・不安の解消ポイントを解説.png)

- 療育手帳(愛の手帳)とは

- 療育手帳の対象になるのはどんな人?

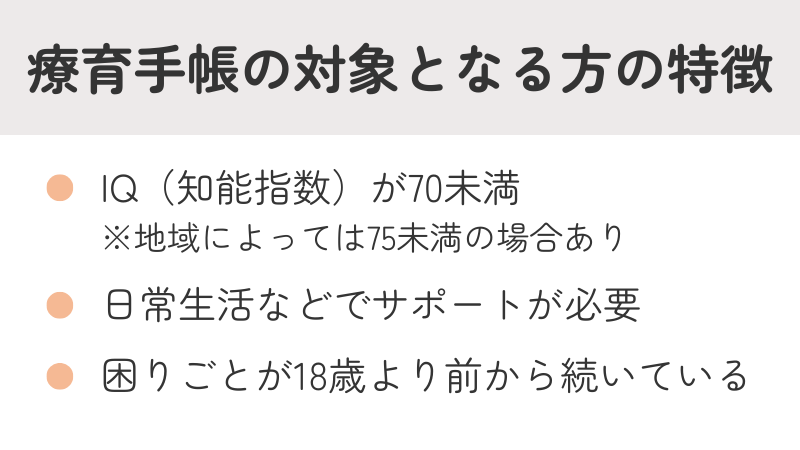

- 対象となる方の特徴

- 軽度知的障害でも申請できる?

- 大人になってからでも申請できる?

- 発達障害で療育手帳は申請できる?

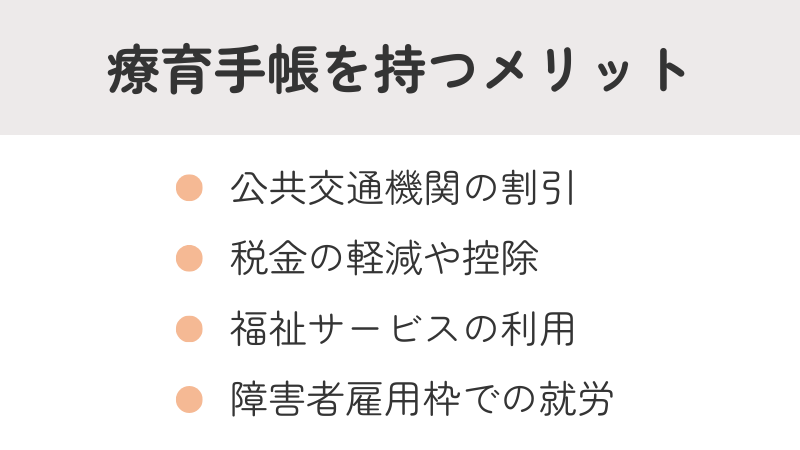

- 療育手帳を持つメリット

- 公共交通機関の割引

- 福祉サービスの利用(相談支援・日中活動支援など)

- 障害者雇用枠での就労

- 療育手帳を持つデメリット

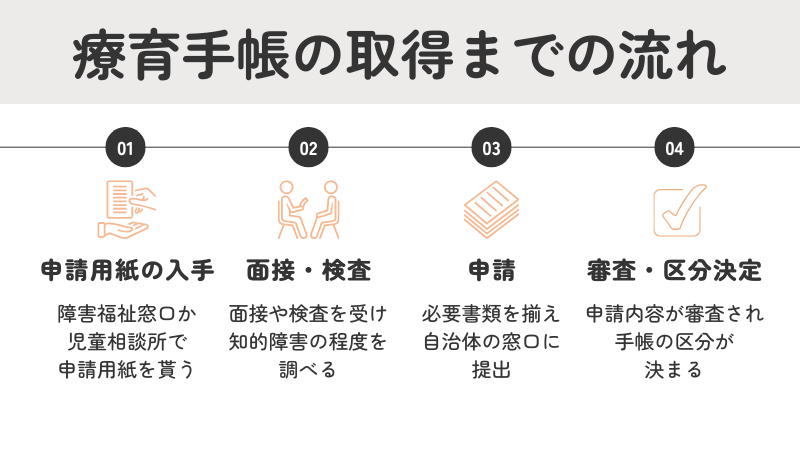

- 療育手帳の申請方法と取得までの流れ

- 療育手帳の等級の決まり方

- 療育手帳の有効期間と更新手続き

- 療育手帳について相談したいときはどこへ行けばいい?

- まずは主治医に相談

- 市区町村の福祉課

- 就労を考えているなら、就労移行支援もおすすめ

- 療育手帳に関するよくある質問

- 軽度の知的障害でも療育手帳は取れますか?

- 発達障害だけでも療育手帳はもらえますか?

- 療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の違いは?

- 療育手帳を持っていることは他人に知られますか?

- 療育手帳が必要か迷ったら、受けられる支援や相談先を確認しよう

療育手帳(愛の手帳)は、知的障害がある方やその家族を支えるための大切な手帳です。療育手帳を持つことで、生活を助ける様々なサービスが利用できます。ただ、申請の仕方や手帳の対象についてわからないことが多く不安を感じる人も少なくありません。この記事では、療育手帳の基本的な内容から、申請の流れ、どんな支援が受けられるか、さらには申請時に気をつけたいポイントまで説明しています。

この記事のまとめ

-

●

療育手帳(愛の手帳)とは

療育手帳は、知的障害のある方を支援するための公的証明書で、各自治体が運用している -

●

申請対象と条件

18歳未満の時点で知的障害があることが確認できる方が対象。IQだけでなく、日常生活での困りごとなどを総合的に判断して決定される

療育手帳(愛の手帳)とは

療育手帳は知的障害のある方を支援する方を支援するために各都道府県等が実施主体となって交付する公的証明書です。国の法律で詳細基準が統一されているわけではなく、自治体が条例や要綱に基づき運用しているため判定方法や名称、サービス内容は地域によって異なります。

呼び方は違っても、知的障害のある方を支援するという目的はどれも同じです。

参考:厚生労働省「療育手帳制度について」

療育手帳の対象になるのはどんな人?

療育手帳は、どんな人が申請できるのでしょうか?ここでは、対象となる条件や注意点について分かりやすく説明していきます。

対象となる方の特徴

療育手帳の対象となるのは、知的障害のある方です。判定はIQ(知能指数)だけでなく、適応行動や日常生活での能力などを総合的に評価して行われます。

具体的には、次のような状態が基準となります。

- IQ(知能指数)が70未満(※地域によっては75未満の場合もあり)

- 日常生活や人とのやりとりでサポートが必要

- 18歳になる前から知的障害がある

つまり、知的な発達に遅れがあり、生活の中で困りごとがあることが、18歳未満の時点で確認できる方が対象となります。

参考:愛知県大府市役所「療育手帳」

軽度知的障害でも申請できる?

知的障害の程度は、IQの数値によって分けられます。

| 障害の程度 | 知能指数 (IQ) 範囲 |

|---|---|

| 最重度知的障害 | おおむね20以下 |

| 重度知的障害 | おおむね21~35 |

| 中度知的障害 | おおむね36~50 |

| 軽度知的障害 | おおむね51~70 |

IQが51~70の範囲にある方は軽度知的障害と呼ばれます。この軽度知的障害の方でも、自治体が定める条件を満たせば療育手帳の交付対象となります。ただし、具体的な対象基準や判定方法は自治体ごとに異なるため、お住まいの地域の福祉窓口で詳しい情報を確認することが大切です。

参考:厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査:調査の結果」

大人になってからでも申請できる?

療育手帳は、子どもだけでなく大人になってからでも申請可能です。

ただし、申請の際には「知的な遅れが18歳未満のうちにあらわれていたこと」を示す資料の提出を求められる場合があります。

大阪府の場合、申請手続きで提出が必要となる代表的な資料は次のものです。

学校での記録や成績など

- 成績表や通知表

- 模試や学力テストの結果

- 卒業証明書や在籍していた学校の情報

- 特別支援学校・特別支援学級に在籍していた記録

医療機関での書類

- 知能検査や発達検査の結果

- 精神科や発達外来での診断記録

公的機関による検査記録

- 児童相談所での発達検査

- 障害者職業センターで受けた職業適性検査 など

このように、18歳未満の時点での学校記録や診断書等が必要となる場合があるため、事前に自治体の案内を確認して準備しましょう。

参考:大阪府庁「18歳以上ではじめて療育手帳の交付を申請する方へ」

発達障害で療育手帳は申請できる?

発達障害があっても知的障害を伴っていない場合は療育手帳の対象外となり、精神障害者保険福祉手帳の対象となります。

療育手帳を持つメリット

療育手帳を持つことには、日常生活の様々な場面で支援を受けられるメリットがあります。

公共交通機関の割引

バスや電車などを割引料金で利用できます。例えば、東京都の場合、療育手帳(愛の手帳)を持っている方は、都営地下鉄全線や都営バスなどが無料で利用できる制度があります。詳細や利用方法は、住んでいる自治体の窓口で確認すると安心です。

参考:東京都交通局「都営交通無料乗車券」

税金の軽減や控除

所得税や住民税の控除が受けられます。障害の程度により控除額が変わり、特別障害者はさらに大きな控除が可能です。

- 所得税控除:27万円(特別障害者は40万円)

- 住民税控除:26万円(特別障害者は30万円)

- 相続税控除:[85歳-相続開始時の年齢]×10万円(特別障害者は×20万円)

控除は「税額から差し引かれる金額」であり、手帳を持つだけで自動的に減額されるわけではありません。申告が必要なので注意しましょう。

参考:国税庁「No.1160 障害者控除」

福祉サービスの利用(相談支援・日中活動支援など)

療育手帳を持っていると、次のような福祉サービスを受けやすくなります。

- 相談支援(生活や将来について相談できる)

- 日中活動の支援(通所施設などの利用)

- 短期入所(家族が介護を休めるように、施設で一時的に預かってもらえる)

- 福祉施設への入所 など

療育手帳がなくても利用できる制度もありますが、手帳を持っていることで手続きがスムーズに進むケースが多いです。

障害者雇用枠での就労

療育手帳を持っていると、「障害者雇用枠」での就職活動ができます。

障害者雇用枠では、仕事をする上で必要な手助けや工夫を会社から受けやすくなります。こうした手助けは「合理的配慮」と呼ばれており、障害者雇用促進法に基づき、事業主には合理的配慮の提供義務があります。

具体的には、仕事の進め方を工夫してもらったり、働く時間や職場の環境を調整してもらったりすることで、一人ひとりの特性や得意なことに合わせた働き方が見つけられます。

参考:厚生労働省「合理的配慮指針(概要)」

受けられるサービスや制度の内容は、自治体によって異なることがあります。

「どんな支援があるのか」「何を申請すればいいのか」などは、お住まいの地域の福祉窓口に確認してみましょう。

療育手帳を持つデメリット

療育手帳を持っていても、生活に大きな制限が増えることはありません。むしろ支援を受けやすくなるという点でメリットが多い制度です。

ただし、注意しておきたい点が2つあります。

情報が関係者に伝わる場合がある

基本的には、本人の同意がない限り第三者に手帳の情報が提供されることはありません。ただし、障害者雇用枠での就職活動や税務手続きなど、公的な制度を利用する際には、企業や行政機関などの関係者に手帳の情報が知られる場合があります。

手続きの負担がある

手帳の申請や更新には、書類の準備や面接・検査を受けるなどの手続きが必要になります。そのため、人によっては「ちょっと面倒だな」と感じることもあるでしょう。

療育手帳の申請方法と取得までの流れ

療育手帳を申請するには、4つのステップで進めていきます。

- 市区町村の障害福祉担当窓口や児童相談所で、療育手帳の申請用紙をもらう。

- 指定された医師や専門スタッフの面接や検査を受けて、知的障害の程度を調べる。

- 必要な書類を揃えて、自治体の障害福祉担当窓口に申請する。

- 申請内容を審査して、知的障害の程度に合わせて療育手帳の区分を決める。

面接や検査は自治体ごとに受けられる場所が決まっています。

東京都の場合は、心身障害者福祉センターや各児童相談所で行われます。

申請を考えたら、かかりつけの医師や市区町村の福祉課に相談して、自分の住んでいる地域ではどこで検査を受けられるのかを確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。

参考:東京都福祉局「愛の手帳について」

療育手帳の等級の決まり方

療育手帳には、知的障害の程度に応じた等級(区分)が設けられています。等級は、専門機関での判定によって決まり、知能検査(IQ)や日常生活での困りごとなど、様々な面から総合的に判断されます。

療育手は全国で統一されているわけではなく、等級名称、区分は自治体ごとに異なります。例えば、以下のような分け方がされています。

- 東京都

1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)

- 神奈川県

A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)

- 兵庫県

A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)

参考:東京都福祉局「対象者(愛の手帳Q&A)」

神奈川県庁「療育手帳の交付」

兵庫県庁「療育手帳について(Q&A)」

療育手帳の有効期間と更新手続き

療育手帳には、有効期限が設けられており、その期間は住んでいる市区町村によって異なります。多くの場合、「次の判定年月日」といった形で、再判定を受ける時期が手帳に記載されています。この期限を過ぎてしまうと、それまで利用していた福祉サービスが受けられなくなることがあるため注意が必要です。

再判定の結果によっては、手帳の等級が変わることもあります。

参考:島根県庁「よくある質問(Q&A)療育手帳」

療育手帳について相談したいときはどこへ行けばいい?

療育手帳について悩んだとき、相談できる場所を知っておくと安心です。困ったときに頼れる相談先を紹介します。

まずは主治医に相談

療育手帳が自分に必要かどうか迷った時は、最初に主治医に相談するのがおすすめです。主治医は、これまでの診療内容や困りごとの背景を把握しているため、障害の程度や日常生活での支障の有無などをふまえて、申請の必要性について一緒に考えてくれます。

また、療育手帳を申請するには、主治医の「診断書(意見書)」が必要になるため、まずは主治医へ「療育手帳について知りたい」と伝えるところから始めてみましょう。

市区町村の福祉課

療育手帳についてわからないことがある時は、お住まいの市役所や区役所の「障害福祉課」や「福祉支援課」といった窓口で相談することができます(呼び方は自治体によって少し違うことがあります)。

例えば、「手帳を申請したいけど、何を準備すればいいの?」「申請すると、どんなサポートが受けられるの?」といった疑問にも、やさしく丁寧に教えてくれます。

電話での問い合わせに対応している窓口も多く、申請の流れや必要な書類、受けられるサービスの例(交通機関の割引や福祉サービスの利用など)についても詳しく教えてもらうことができます。

就労を考えているなら、就労移行支援もおすすめ

将来の就職を考えているなら、「就労移行支援」というサービスを利用する方法もあります。障害のある方が一般企業で安心して働けるようにサポートしてくれる制度です。

就労移行支援の事業所では、仕事に必要な知識やスキルを学ぶ練習をしたり、実際の職場で実習を体験したりできます。また、どんな仕事が自分に合っているのかを一緒に考えてくれたり、求人情報を見つける手伝いをしてくれたりもします。

就職した後も、職場に慣れるまでのフォローや、悩みごとがあったときの相談など継続的に支えてくれる心強い存在です。

参考:厚生労働省「就労移行支援事業」

療育手帳に関するよくある質問

療育手帳について、よくある疑問をまとめました。

軽度の知的障害でも療育手帳は取れますか?

軽度の知的障害でも以下の3つの条件を満たしていれば申請可能です。

- IQ(知能指数)が70未満(※地域によっては75未満の場合もあります)

- 日常生活や人とのやり取りにサポートが必要

- 18歳より前から困りごとが続いている

発達障害だけでも療育手帳はもらえますか?

知的障害がない場合は、療育手帳は対象外です。

療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の違いは?

対象となる障害や目的、申請方法が異なります。

- 療育手帳は、知的障害のある方が対象です。知的障害の程度や、日常生活での困りごとをもとに交付されます。

- 精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症やうつ病、発達障害など、精神障害がある方が対象です。

療育手帳を持っていることは他人に知られますか?

自分から伝えない限り、まわりの人に知られることはほとんどありません。

ただし、障害者雇用で働いている場合や、会社を通じて障害者控除を受けるときには、書類上で明らかになることがあります。

療育手帳が必要か迷ったら、受けられる支援や相談先を確認しよう

療育手帳(愛の手帳)は、知的障害のある方やそのご家族が、安心して暮らしていくための大切な手帳です。手帳があると、税金の控除、福祉サービスの利用、障害者雇用での就職など、生活の様々な場面でサポートを受けられます。

ただ、申請には手続きや資料の準備が必要なため「自分も対象になるのか分からない」「誰に相談すればいいのか不安」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。そんなときは、一人で悩まずにまずは相談してみることが大切です。