トライアル雇用とは?助成金や制度をわかりやすく解説

- トライアル雇用とは

- 試用期間との違い

- 期間の違い

- 助成金の違い

- 雇用の継続義務の違い

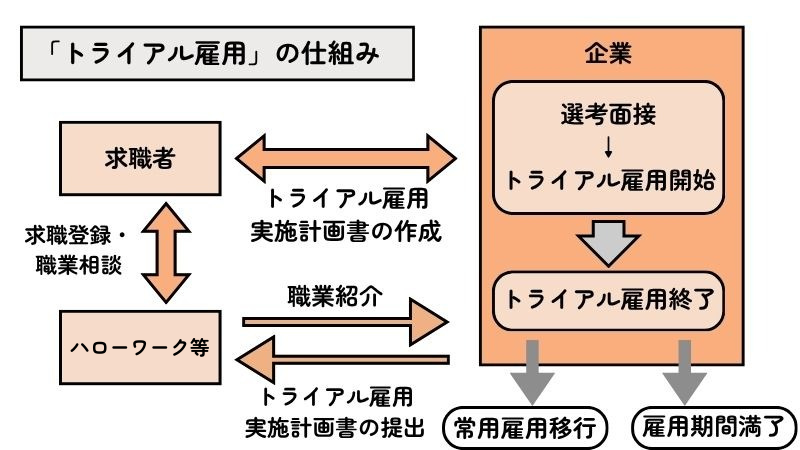

- トライアル雇用の仕組み

- トライアル雇用の種類

- 一般トライアルコース

- 障害者トライアルコース

- 障害者短時間トライアルコース

- トライアル雇用でもらえる助成金の金額

- 一般トライアルコース

- 障害者トライアルコース

- 障害者短時間トライアルコース

- トライアル雇用の申し込み方法

- 申請手順

- 申請時の注意点

- 採用ルートについての注意点

- トライアル雇用のメリット

- 採用のミスマッチを減らすことができる

- 助成金を受け取れる

- 採用活動のコストを下げられる

- スムーズな採用活動ができる

- トライアル雇用のデメリット

- 人材育成に時間がかかる

- 教育体制を作る必要がある

- 即戦力の採用には向いていない

- 申請手続きが煩雑(事務の負担が大きい)

- 助成金受給のスケジュール管理が必要

- トライアル雇用の注意点

- トライアル雇用を実施できない企業

- トライアル雇用を導入して、採用のミスマッチを減らしませんか?

企業の人事担当者の中で、「障害のある方やブランクの長い方を採用したが、ミスマッチが原因でなかなか定着してもらえない…」という経験をお持ちの方は少なくありません。

そんな時に、国から助成金を受け取りながら試用期間のように、求職者を雇用できる制度があります。それが「トライアル雇用」です。

トライアル雇用を利用することで、本採用前に求職者を雇うことができ、適性を見極められるため採用のミスマッチを減らすことができます。

今回は、そんなトライアル雇用について解説していきます。

この記事のまとめ

-

●

トライアル雇用とは

働いた経験が少なく正社員として働くことに不安のある方が、常用雇用への移行を前提として、原則3か月間志望する企業で働くという制度 -

●

主なメリットと注意点

最大のメリットは採用のミスマッチを減らせること。一方、育成に時間がかかる点や助成金申請の事務手続きが煩雑になる点は注意が必要

トライアル雇用とは

この章のポイント

- ● 経験が少ない方が正社員を目指して原則3か月間企業で働き、適性やスキルを確認できる制度

- ● 企業は採用のミスマッチを減らせ、求職者は実務経験やスキルを身につけられるのがポイント

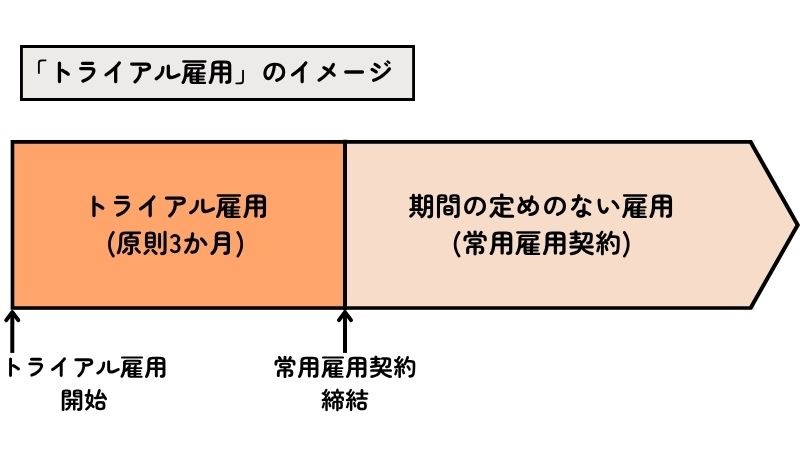

トライアル雇用とは、「働いた経験が少なく正社員として働くことに不安のある方が、常用雇用への移行を前提として、原則3か月間志望する企業で働く」という制度です。

イメージとしては、新卒採用におけるインターンシップに近いシステムとなっています。

トライアル雇用には、就職における企業と求職者とのギャップを減らし、採用のミスマッチを少なくするという目的があります。

企業側は、求職者に現場で働く機会を提供することで適性を見極められるだけでなく、助成金も受け取りながら、採用活動を進めることが可能です。

一方で、求職者側にも「仕事で役立つ新しい技術や知識を取得できる」というメリットがあります。

このようにトライアル雇用は、企業と求職者の双方にとって多くのメリットがある制度となっています。

試用期間との違い

この章のポイント

- ● トライアル雇用:原則3か月の有期契約で助成金あり、終了後に継続可否を判断

- ● 試用期間:企業が期間を決め本採用前提、継続しない場合は解雇手続きが必要

試用期間とトライアル雇用の違いは、大きく分けて3つです。

- 期間

- 助成金の有無

- 雇用の継続義務

以下は、試用期間とトライアル雇用を比較した表です。

| 項目 | トライアル雇用 | 試用期間 |

|---|---|---|

| 期間 | 原則3か月間 | 企業が自由に実施期間を決められる |

| 助成金の有無 |

あり ※ トライアル終了後に常用雇用契約が条件 |

なし |

| 雇用の継続義務 |

|

|

期間の違い

試用期間は企業が自由に期間を決めることができますが、試用期間も含めて、通常の雇用契約を結ぶことになります。一方、トライアル雇用は原則3か月と期間が決まっており、その3か月間については有期雇用契約を結びます。その後本採用を行う場合には、別途常用雇用の契約を結ぶことになります。

トライアル雇用の期間は国が定めており、助成金の支給の条件として機能しているため、企業が自由に期間を設定することはできません。

助成金の違い

試用期間に助成金はなく、トライアル雇用には助成金があります。

雇用の継続義務の違い

試用期間は、基本的に本採用を前提としている制度のため、開始前に雇用契約を結びます。従って試用期間終了後に雇用を継続しない場合は解雇の手続きが必要となります。

一方で、トライアル雇用の際は最初に3か月間の有期雇用契約を結びます。トライアル雇用の期間が終了すると、求職者の勤務態度や適性によって、雇用継続の有無を判断することができます。その結果雇用継続をしない場合は契約満了後の退職と同じ扱いであり、解雇にあたらないため、解雇予告などの手続きは不要です。

トライアル雇用の仕組み

この章のポイント

- ● ハローワーク経由で企業に紹介され、面接後に「トライアル雇用実施計画書」を作成・提出して開始

- ● 原則3か月の有期契約で、常用雇用契約を結べば正式採用、結ばなければ契約満了で終了

トライアル雇用を希望する求職者は主にハローワークを通じて紹介されます。

企業はハローワーク等からの人材紹介を受け、求職者に面接をおこない選考に合格した場合はトライアル雇用が開始されます。

そして、この流れと並行する形で、求職者との間で「トライアル雇用実施計画書」を作成します。作成が完了した後は、この「トライアル雇用実施計画書」をトライアル雇用開始日から2週間以内にハローワークへ提出します。

トライアル雇用の期間は原則3か月となっており、終了時に常用雇用の契約を結ぶことになれば、求職者は正式採用となります。

また、この時期に常用雇用契約を締結しなかった場合は、求職者は雇用期間満了という形で契約が終了します。

トライアル雇用の種類

この章のポイント

-

●

一般トライアルコース

週30時間以上勤務、転職や離職を繰り返している方や長期間働いていない方が対象 -

●

障害者トライアルコース

障害者向けで週20時間以上勤務、継続雇用とトライアル雇用を希望する方が対象 -

●

障害者短時間トライアルコース

精神・発達障害者向けで週10~20時間勤務、体調に応じて徐々に時間を増やすコース

トライアル雇用助成金には、障害の有無に関わらず応募できる「一般トライアルコース」、障害のある方向けの「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」、建設業での若年者と女性の試行雇用向けの「若年・女性建設労働者トライアルコース」の3種類が存在します。

以下では、上記のうち「一般トライアルコース」と「障害者(短時間)トライアルコース」について説明します。

一般トライアルコースで雇い入れる場合の労働時間は、通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じとなっています。

障害者トライアルコースは障害者の方を対象としたコースで、トライアル期間中の所定労働時間は週20時間以上となっています。また、一般コースとは異なり、本採用時の契約は「1年を超える期間の雇用契約」とされています。

障害者短時間トライアルコースはトライアル期間中は他のコースよりも短い労働時間で勤務できるコースとなっています。トライアル期間開始時の労働時間は週10時間以上20時間未満で、その後体調等を考慮しながら、20時間以上まで労働時間を伸ばすことを目指します。

以下は、各コースの対象者と雇入れ条件の一覧です。

| 項目 | 一般トライアルコース | 障害者トライアルコース | 障害者短時間トライアルコース |

|---|---|---|---|

| 対象者 |

|

|

|

| 雇入れの条件 |

|

|

|

一般トライアルコース

対象者

次の項目すべてに該当する方

- 週所定労働時間30時間以上の無期雇用による採用、またはトライアル雇用による採用を希望している

- ハローワークなどに求職申込をしている

- 安定した職業に就いていない、役員や自営業ではない、学生でない、トライアル雇用で働いていない

- 過去2年以内で離職・転職が2回以上、またはアルバイトも含めて、1年を超えて働いていない、または妊娠、出産、育児で離職し、1年を超えて働いていない、または60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等で個別支援を受けている、または就職の援助にあたって特別な配慮を要する方のいずれか

雇い入れの条件

- ハローワーク等の紹介により雇い入れること

- 原則3か月間のトライアル雇用をおこなうこと

- 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じであること

障害者トライアルコース

対象者

障害者雇用促進法に規定する障害のある方で継続雇用と障害者トライアル雇用による雇入れを希望している方のうち、次の項目のいずれかに該当する方

- 未経験の職種で働きたい方

- 2年以内で離職が2回以上、または転職が2回以上ある方

- 離職期間が半年を超えている方

- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方

雇い入れの条件

- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等により雇い入れること

- 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

障害者短時間トライアルコース

対象者

障害者雇用促進法に規定する障害のある方で継続雇用と障害者トライアル雇用による雇入れを希望する精神障害者または発達障害者の方

雇い入れの条件

- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

- 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

参考:厚生労働省 「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」

「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」

「Ⅱ・Ⅲ 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」

トライアル雇用でもらえる助成金の金額

この章のポイント

-

●

一般トライアルコース

1人あたり月4万円(ひとり親は月5万円)、勤務日数に応じて減額 -

●

障害者トライアルコース

精神障害者は最大月8万円×3か月+月4万円×3か月、その他の障害者は最大月4万円×3か月 -

●

障害者短時間トライアルコース

1人あたり月最大4万円、勤務日数に関係なく支給

トライアル雇用で企業がもらえる助成金の金額は、①どのコースでの雇用なのか、②求職者の属性(ひとり親か、どんな障害を持っているのか)、③勤務できた日数によって決定されます。

コースによって基準となる金額が変化するため、コースごとに金額を確認していきましょう。

一般トライアルコース

支給対象期間

- 雇入れの日から1か月単位で計算し、最長3か月間が対象

支給額

- 支給対象者1人につき、月額4万円を支給

- 求職者がひとり親の場合は、月額5万円に増額

※ 規定の勤務日数のうち、欠勤や休業があった場合、助成金は減額されます

※ 支給対象期間中の月額の合計額は、まとめて1回で支給されます

減額条件の表

| 月額 | 月額(※ 増額となる場合) | |

|---|---|---|

| A ≧ 75% | 40,000円 | 50,000円 |

| 75% > A ≧ 50% | 30,000円 | 37,500円 |

| 50% > A ≧ 25% | 20,000円 | 25,000円 |

| 25% > A > 0% | 10,000円 | 12,500円 |

| A = 0% | 0円 | 0円 |

Aは求職者が勤務できた日数の割合です。

障害者トライアルコース

支給対象期間

- 雇入れから最長6か月までの期間が対象です

支給額

- 求職者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)受け取れる

- 求職者が精神障害者以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

※ 規定の勤務日数のうち、欠勤や休業があった場合の助成金の減額はない

障害者短時間トライアルコース

支給対象期間

- 雇入れから最長12か月までの期間が対象です

支給額

- 支給対象者1人につき月額最大4万円

※ 規定の勤務日数のうち、欠勤や休業があった場合の助成金の減額はない

トライアル雇用の申し込み方法

この章のポイント

- ● ハローワークに求人票を提出して求職者を紹介してもらい、必要書類を期日までに提出する流れ

- ● 制度改正や助成金対象外の採用ルートに注意が必要

トライアル雇用を申し込むためには、ハローワークへ求人票を提出する等の方法により、トライアル雇用を希望する求職者を紹介してもらう必要があります。

トライアル雇用の導入には、他にも様々な申請が必要となるため、下記ではその手順について詳しく解説します。

申請手順

では、実際の手順を見ていきましょう。以下は手順の一覧です。

- ハローワーク等に求人票を提出する(トライアル雇用である旨を記載した求人票を提出する)

- ハローワーク等から求職者の紹介を受ける

- 各コースの期限に従って雇用する

- トライアル雇用開始から2週間以内に、対象労働者を紹介したハローワーク、または地方運輸局(紹介機関)、または事業所を管轄する労働局・ハローワーク(民間事業者による紹介の場合)に「トライアル雇用実施計画書」を提出する

- トライアル雇用終了日の翌日から2ヶ月以内に「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書」を事業所を管轄するハローワークに提出する

- 助成金を受給する

※トライアル雇用期間中に、採用者の離職・休職・本採用などの減額条件が発生した場合はハローワークへ連絡する必要があります。

申請時の注意点

トライアル雇用の申請にあたって、いくつかの注意点があります。

書類についての注意点

トライアル雇用を利用するためには、何度か申請書を提出する必要があります。

各申請書には、提出期限がそれぞれ定められているため、期日を守り提出する必要があります。

もし期限から外れて提出した場合、助成金を受け取れない可能性があります。

手続きが不安な場合は、社会保険労務士の助成金サポートを利用することで書類作成をスムーズに進めることができます。

トライアル雇用実施前の注意点

トライアル雇用の助成金ですが、以下の点に注意が必要です。

- 助成金制度の改正や廃止がないかチェックする

- 自社ホームページからの雇用は、助成金支給の対象外

トライアル雇用には様々なコースがあり、制度が改正される場合もあります。

実施したいコースに制度改正の予定がないか、厚生労働省ホームページ等の情報を事前に確認することが必要です。

採用ルートについての注意点

トライアル雇用の採用では、国が指定したルートで紹介を受けて、求職者を雇用する必要があり、自社ホームページからの採用は認められていません。

自社ホームページからの採用では、助成金を受け取ることができないため、注意が必要です。

トライアル雇用のメリット

この章のポイント

- ● 求職者の適性を実際の勤務で見極められ、採用ミスマッチを減らせる

- ● 助成金の受給や広告費の節約により採用コストを下げ、面接中心の選考でスムーズに採用活動が行える

これまで、トライアル雇用の概要やコースの種類、助成金の金額、申請方法について見てきました。

ここからは、トライアル雇用のメリット・デメリットについて確認したいと思います。

- 採用のミスマッチを減らすことができる

- 助成金を受け取れる

- 採用活動のコストを下げられる

- スムーズな採用活動ができる

以下では、これらのメリットについて詳しく解説します。

採用のミスマッチを減らすことができる

トライアル雇用では、求職者が実際に勤務することで、企業はその方の仕事のスキルや適性を見極めることができます。

採用選考だけでは、どうしてもその方の得意・不得意を正確に把握しきれない部分があり、能力面のミスマッチが生じやすくなってしまいます。

しかし、そんな時にトライアル雇用であれば、任せたいと考えている業務を正式採用前に求職者が担当することで、職種の適性を見極め、採用するか否かを判断することが可能です。

「採用のミスマッチを減らすことができる」という点は、トライアル雇用の大きなメリットとなります。

助成金を受け取れる

トライアル雇用を導入することで、企業は助成金を受け取ることができます。

この助成金は使い道が指定されていないため、様々な経費に充てられます。

採用活動のコストを下げられる

トライアル雇用では、助成金を国から受け取ることができます。

採用活動でかかる人件費などのコストを助成金で補うことができるため、通常よりも少ないコストで採用活動を進められます。

また、ハローワークから求職者の紹介を受けられるため、広告費なども節約が可能です。

このように、助成金の受給と広告費の削減を通して、採用活動のコストを下げることができます。

スムーズな採用活動ができる

トライアル雇用では、厚生労働省の方針により書類選考ではなく面接での選考が中心となります。

書類選考は数週間から一か月単位の時間が必要となり、企業にとって負担となってしまいます。

そのため、面接のみで選考が完了するトライアル雇用は他の採用活動と比較して、スムーズな動きができるため、素早い採用が期待できます。

トライアル雇用のデメリット

この章のポイント

- ● 育成や教育体制の構築に時間とコストがかかり、即戦力の採用には向かない

- ● 申請書類や助成金の手続きが煩雑で、事務負担やスケジュール管理が必要

トライアル雇用には様々なメリットがありますが、同時にデメリットもいくつかあります。

- 人材育成に時間がかかる

- 教育体制を作る必要がある

- 即戦力の採用には向いていない

- 申請手続きが煩雑(事務の負担が大きい)

- 助成金受給のスケジュール管理が必要

トライアル雇用の対象者は、ブランクの長い方や未経験者が中心となるため、育成に時間がかかる傾向にあります。

事務手続きもいくつかおこなう必要があるため、負担が増える可能性があります。

一つずつ見ていきましょう。

人材育成に時間がかかる

最初に触れたとおり、トライアル雇用の対象者は離職期間の長い方や障害のある方が中心です。

そのため、教育にかかる期間が長期化しやすい傾向にあります。

教育のコストや人件費がかかるのは避けられないでしょう。

教育体制を作る必要がある

トライアル雇用の希望者はブランクの長い方や仕事そのものに慣れていない方が、どうしても多くなります。

そのため教育期間を長めにとる必要があるだけでなく、教育係の選任やサポート体制の構築が必須となります。

即戦力の採用には向いていない

厚生労働省によれば、トライアル雇用は働いた経験が少なく、常用雇用での就職に不安がある方が対象になると定義されています。

そのため、職歴が浅く、仕事のスキルが足りていない方を基本的に採用する流れとなるため、トライアル雇用は即戦力の採用には向いていない採用方法だといわれています。

もし即戦力の採用を目指したい場合は、通常の中途採用を進めた方が効果的です。

参考:厚生労働省「「トライアル雇用」に応募してみませんか?」

申請手続きが煩雑(事務の負担が大きい)

トライアル雇用を導入する場合、計画書や終了報告書と助成金支給申請書の提出といった多くの事務手続きが発生します。

トライアル雇用での雇入れ人数が増えれば増えるほど、事務担当者の負担は増していきます。

トライアル雇用を導入する際は、事前の事務担当者とのすり合わせをおこない、計画的な雇入れをする必要があります。

助成金受給のスケジュール管理が必要

トライアル雇用の助成金を受け取るためには、上記の通り複数回の書類提出が求められ、それぞれ提出期限が設けられています。

トライアル雇用で複数人の採用を検討している場合は、これらの期限に注意が必要です。期限に遅れた場合には助成金が受給できなくなるためです。

トライアル雇用の注意点

この章のポイント

- ● 対象外となる企業もあるため注意が必要

- 直近6か月以内に従業員を事業主都合で解雇した企業や不正行為で助成金が取り消された企業、労働保険料の未納・労働関係法令違反がある企業は助成金を受けられない

トライアル雇用は採用する企業側にも、採用された側にもメリットがある制度です。

しかし、中にはトライアル雇用の対象外となる企業も存在するため注意が必要です。

トライアル雇用を実施できない企業

トライアル雇用助成金を受給できない企業の主な要件は次のとおりです。

- トライアル雇用による雇入日の6か月前からトライアル雇用終了までの間に、事業主の都合で雇用保険の被保険者である従業員の解雇(退職勧奨を含む)を実施した企業

- 不正行為などにより助成金の支給が取り消されたことがある企業

- 過去に労働保険料(労災保険料、雇用保険料)を納付しなかったことがある企業

- 支給申請日前の1年間に労働関係法令(労働基準法など)に違反したことがある企業 など

上記に当てはまる場合は、トライアル雇用助成金が受給できないため、注意が必要です。

トライアル雇用を導入して、採用のミスマッチを減らしませんか?

これまで、トライアル雇用について解説してきました。

トライアル雇用では、企業側が求職者に現場で働く機会を提供することで、適性を見極めることができ、採用のミスマッチを減らすことができます。

求職者側も仕事で役立つ技術や知識を習得できるというメリットがあります。

企業側にも、求職者にも多くのメリットがある制度となっていますので、導入を検討している方はこの記事を参考にしてみてください。