うつ病で退職を考えるあなたへ。仕事を辞める時に知っておきたい手続きと、これからのこと

- うつ病での退職は「前向きな選択」。自分を責める必要がない理由

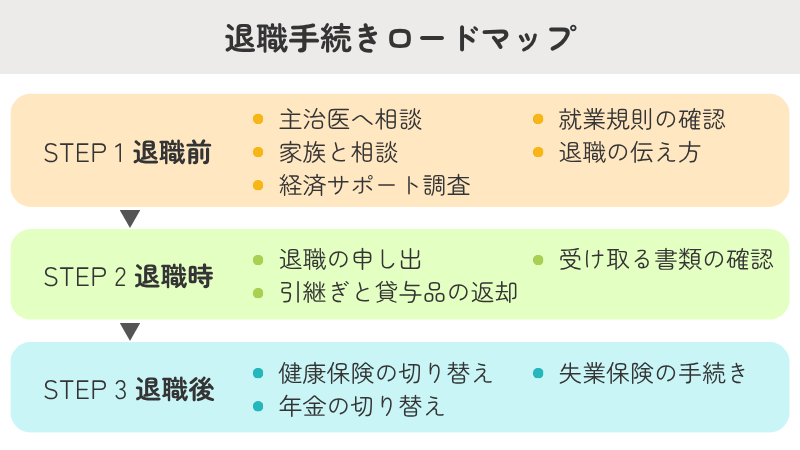

- 退職手続きロードマップ

- STEP1:退職前(決断〜申し出まで)にやること

- 主治医への相談

- 家族との相談

- 経済サポートについて調べる

- 会社の就業規則の確認

- 退職意思の伝え方

- STEP2:退職時(申し出〜最終出社日)にやること

- 退職の申し出

- 引継ぎ、貸与品などの返却

- 受け取る書類の確認

- STEP3:退職後にすぐやること

- 健康保険の切り替え

- 年金の切り替え

- 失業保険(雇用保険)の手続き

- 退職後の生活を支える、あなたが使える社会保障制度一覧

- 失業保険(雇用保険の基本手当・傷病手当)

- 傷病手当金

- 自立支援医療制度(精神通院医療)

- 障害年金

- 生活困窮者自立支援制度

- 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

- 焦りは禁物。自分らしく働くその前に必要なこと

- 最優先は「うつ症状の安定」。うつの再発率と休息の重要性

- 一人で悩まない。再就職を支えるサポート機関の紹介

- ハローワーク障害者専門窓口

- 就労移行支援

- 障害者就業・生活支援センター

- 障害者雇用に特化した転職エージェント

- 事例紹介:うつ病でも「自分らしい働き方」を見つけた先輩たちの声

- 5年間の療養を経て、在宅訓練から自分に合った仕事へ

- 辛いあの頃に戻りたくない。頑張りすぎない働き方を実現

- 退職は終わりじゃない。新しいあなたを始めるための、大切な一歩

うつ病で仕事を辞めたいと思ったとき、「家族や周りの人にどう思われるだろう」「ちゃんと再就職できるのだろうか?」といったことで悩んでいませんか?先の見えない不安で、胸がいっぱいになっているかもしれません。

うつ病を理由に退職をすることは、決して特別なことでも、逃げでもありません。心と体を守りながら、これからの人生をより良くするための「前向きな選択の一つ」と言えます。

この記事では、うつ病で退職する際に必要な手続きや、再就職の際に利用できるサポート、うつ病の再発率や休息の重要性について解説しています。後半にはうつ病であっても再就職を叶えた方のエピソードも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事のまとめ

-

●

「退職前」「退職時」「退職後」の3ステップで準備や手続きが必要

円満退職や今後の生活のためにも、規則や手続きについて事前の準備や調査は必要。一人で無理をせず、周りと相談しながら進めることが大切。 -

●

最優先は「うつ症状の安定」。再就職はサポート機関を利用して目指す

うつ病の再発率は60%といわれ、再発リスクを避けるためにも十分な休息をとることが重要。その後に再就職を目指す際は、一人で悩まずサポート機関を利用することがおすすめ。

うつ病での退職は「前向きな選択」。自分を責める必要がない理由

この章のポイント

- ● 「メンタル不調で休職中の人の内、42.3%が退職した」という調査結果あり

- ● うつ病での退職は「自分を立て直すための準備期間」

「うつ病で退職するなんて、甘えじゃないかな…」

「仕事を続けられないなんて、情けないな…」

このように不安に思ったり、自分を責めてしまったりしていませんか?

厚生労働省所管の独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が2013年に行ったアンケート調査によると、「メンタル不調が理由で休職中の人の内、42.3%が退職した」という結果が出ています。これは他の病気や障害と比べても高い傾向にあり、メンタル不調による退職は決して珍しいことではないといえます。

また、退職とは今後のための前向きな選択の一つであり、治療に専念し心身の健康を取り戻すための「戦略的休養」でもあります。そして「自分に合った働き方を見つけるための機会」でもあります。このように「自分を立て直すための準備期間」を作ろうとしているのですから、うつ病で退職を考える自分を責める必要はないのです。ぜひ、「将来のことを考えられて、えらいな」と自分を認めてあげてくださいね。

参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」

退職手続きロードマップ

この章のポイント

- ● 「退職前」「退職時」「退職後」のそれぞれに準備や手続きが必要

- ● 状況や体調に応じ、主治医や家族、会社と相談しながら、無理のないペースで進めること

うつ病で退職をするとなったときは、どのような準備や手続きが必要になるのでしょうか。退職を決断してから実際に会社を辞めるまでの流れを、3つのステップに分けて解説します。

なお、その時の状況やケースによって、必ずしも紹介したステップ通りに進まないこともあるでしょう。また、体調次第ではなかなかスムーズに進まないこともあるかもしれません。ご自身のペースで、無理のない範囲で取り組んでくださいね。

STEP1:退職前(決断〜申し出まで)にやること

主治医への相談

現在の体調と退職の意思を伝え、今後の働き方や治療方針について相談します。退職の必要があるかどうか客観的な意見をもらい、意思決定の材料にしましょう。

家族との相談

体調面、経済面の現状と、退職の意思を伝えます。今後の生活について話し合いながら、理解と協力を得ましょう。病状について理解を深めるために、通院へ同行してもらうのも良いでしょう。

もしかすると、人へ相談すること自体に不安を感じるかもしれません。ですが、今後のリスクを減らしていくためにも、できる限り誰かと一緒に考え決めていくことをおすすめします。特にうつ症状が出ている時は冷静な判断が難しいため、一人での決断は避けた方が賢明です。あなた一人だけが、これからの生活のすべてを抱え込むのも、現実的ではないですよね。誰かに相談をし、一緒に解決していくことが大切です。

経済サポートについて調べる

傷病手当金、失業保険といった、利用できる公的支援の受給条件を調べます。よく分からないまま退職をしたら、もらえると思っていたものがもらえなかった…といったことにならないよう、退職前にしっかり確認しましょう。また、うつ病の原因が職場にあると考えられる場合は、労災申請についても検討します。

会社の就業規則の確認

退職の申し出期日や手続き方法(書面が必要かどうかなど)について確認します。診断書の提出が必要かどうかも確認しましょう。

退職意思の伝え方

必要に応じて、直属の上司に冷静かつ正直に退職を伝える方法を準備をします。メールや対面などが考えられますが、あなたが落ち着いて伝えられる手段をとることが大切です。

STEP2:退職時(申し出〜最終出社日)にやること

退職の申し出

就業規則に則った方法で手続きを進めます。必要に応じて直属の上司や同僚にも退職について伝えます。

引継ぎ、貸与品などの返却

業務の引継ぎ資料の作成など、できる範囲で行います。大変かもしれませんが、業務に最後まで責任を持つのも円満退職の鍵です。主治医と相談の上、無理のない範囲で行いましょう。また、名刺や社員証などの貸与品、健康保険資格確認書(マイナ保険証を持っていない場合に交付されるもの)などがある場合は返却をしましょう。

受け取る書類の確認

主に以下の書類の受け取りが必要です。手渡しになるか後日郵送で受け取りになるのかを人事へ確認したり、受け取り漏れがないようにリストアップしておくと安心です。

- 離職票

失業保険の受け取りに必要です。退職が決まったら会社に発行を依頼しましょう。ほとんどの場合、退職後10日前後で会社より郵送されます。 - 雇用保険被保険者証

後々転職先の会社へ提出が必要になります。退職日に手渡し、または離職票とともに郵送されるケースが多いです。 - 年金手帳または基礎年金番号通知書

入社時に会社へ提出していた場合は返却してもらいます。人事へ確認しましょう。 - 源泉徴収票

その年の所得税の計算に必要です。転職先の会社へ提出するか、ご自身で確定申告を行う際に必要になります(12月の給与支払い前に退職後、年内に転職しない場合は、翌年にご自身で確定申告を行う必要があります)。退職後に会社から郵送され受け取るのが一般的です。

STEP3:退職後にすぐやること

健康保険の切り替え

働いていた会社で健康保険に加入していた場合、退職後は今まで使っていた保険証が使えなくなります。そのため、退職後から再就職までの間は健康保険を以下の3つのいずれかに切り替える必要があります。支払う保険料に違いがあるかなどを比較し、選択することをおすすめします。

- 国民健康保険への加入

退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の役所などで手続きが必要です。 - 現在の健康保険を任意継続

退職日までに2か月以上続けて健康保険に加入していた場合には、最大で2年間の継続加入ができます。退職日の翌日から20日以内に手続きが必要なため、継続する場合は早めに元の職場へ連絡しましょう。 - 家族の扶養に入り、その家族の健康保険に加入する

家族の勤務先に申請が必要です。なるべく早めに家族と相談し、切り替え申請を行いましょう。

参考:全国健康保険協会「会社を退職するとき」

年金の切り替え

働いていた会社で厚生年金に加入していた場合、退職後から再就職までの間は国民年金へ切り替える必要があります。退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の役所などで手続きを行います。もしくは、退職後に家族の扶養に入る場合は、その家族の勤務先へ申請となります。

失業保険(雇用保険)の手続き

最寄りのハローワークへ離職票を持参し、失業保険(雇用保険)の受給手続きを行います。基本的に離職日の翌日から1年間が受給期間になるため、注意が必要です。

以上の3つのステップが、うつ病で退職をする際に必要な準備や手続きとなります。繰り返しになりますが、その時のケースや体調によってはなかなかスムーズに進まないこともあるでしょう。主治医や家族、また会社ともしっかりと相談、連絡をとりながら、できる限り体調を優先し、準備や手続きを進めてくださいね。

退職後の生活を支える、あなたが使える社会保障制度一覧

この章のポイント

- ● 働くことができない期間に支給を受けられる…「失業保険」「傷病手当金」

- ● 通院費の支援を受けられる…「自立支援医療制度」

- ● 必要に応じて検討したい…「障害年金」「生活困窮者自立支援制度」「障害者手帳」

経済的な不安は、うつ病の症状を悪化させる原因にもなりかねません。退職後も安心して治療に専念し、生活を立て直せるよう、利用できる可能性のある制度を把握しておきましょう。

ここでは、以下の6つを紹介していきます。

- 失業保険(雇用保険の基本手当・傷病手当)

- 傷病手当金

- 自立支援医療制度(精神通院医療)

- 障害年金

- 生活困窮者自立支援制度

- 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

失業保険(雇用保険の基本手当・傷病手当)

受給にはハローワークにて求職の申込みを行う必要があります。離職票を持参して手続きを行いましょう。

- 基本手当

働ける状態なのに仕事が見つからない=失業状態にあると支給されます。 - 傷病手当

ハローワークで求職申請後、けがや病気が理由で、15日以上仕事探しができない場合に支給されます。30日以上仕事探しができない場合は、仕事探しができない期間分(最長三年間)、基本手当の受給期間の延長を申し込むこともできます。

基本手当、傷病手当のどちらが支給となるかは、仕事探しができない日数によって決まります。うつ病で退職した場合にはしっかりと休養をとることが大切ですから、求職申請後も焦らずに、主治医と相談しながら体調優先で過ごしましょう。

なお、基本手当、傷病手当のどちらも、前職の給与の約50%~80%ほどが支給目安となります。

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

傷病手当金

けがや病気で一定期間仕事を休んだ際に、加入している健康保険より支給されるものです。そのため現在休職中の場合既に支給を受けているかもしれませんが、条件を満たせば退職後も継続して受け取ることができます。ただし、上記の「雇用保険の傷病手当」とは同時受給不可のため注意しましょう。

自立支援医療制度(精神通院医療)

精神科への通院にかかる医療費の自己負担額を軽減できる制度です。うつ病は継続して治療が必要なため、治療費もかさみやすいですが、この制度ではそうした経済的負担を大きく減らすことができます。就労状況に関係なく、お住まいの市区町村の役所などで申請が可能です。

障害年金

うつ病の症状により長期にわたって生活や仕事に支障があるなど、一定の障害の状態にある場合に受給できる可能性があります。お近くの年金事務所や年金相談センターにて相談が可能です。

生活困窮者自立支援制度

住居や生活に困った場合に受けられる支援制度です。お住まいの市区町村の役所などで相談が可能です。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

障害者手帳を取得していると、税金・公共料金の軽減や医療費の助成、公共施設・交通機関での割引などが受けられます。障害者雇用制度での就職にも必要になるため、要件を満たす場合には今後のために取得を検討しても良いでしょう。

焦りは禁物。自分らしく働くその前に必要なこと

この章のポイント

- ● うつ病の再発率は60%。再発リスクを避けるためにも焦りは禁物

- ● 休息することでうつ症状を安定させ、再就職につなげる

「ちゃんと休みたいけど、離職期間が長くなると再就職に不利になりそう」

「退職して、その後再就職が本当にできるのか不安」

このように、休むことに対して不安に思ったり、早く次を探さなければと焦る気持ちもあるかもしれません。ですが、離職期間が長くなるのを恐れ、焦って再就職した結果、再び体調を崩してしまう可能性もあります。そうなってしまっては元も子もありません。

例えば、フルマラソンを完走した直後の疲れきった体で、続けて登山を行うのは無茶だと分かります。もしこのようなことをしようとしている人がいたら、心配になり止めるのではないでしょうか。実は、これはうつ病の時も同じなのです。うつ病は脳が疲れ切ってしまっている状態にありますから、このようなときに焦って仕事を探したり、働き始めたりすることは、疲れた脳に追い打ちをかける大変無茶なことだと言えます。

最優先は「うつ症状の安定」。うつの再発率と休息の重要性

先程も挙げた、厚生労働省所管の独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が2013年に行ったアンケート調査では、「メンタル不調により休職を経た復帰後の、再発の状況」について、「復帰した人の半分以上が再発している」と回答した企業が32.4%であったという結果も出ています。

また、同じく厚生労働省が運営する「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」によると、うつ病の再発率は60%もあり、再発を繰り返すほどさらに再発率が高まっていくともされています。

このようにうつ病は再発率が非常に高い病気であり、リスクを避けるためにも再就職は慎重に検討しなければいけないことだと、ご理解いただけると思います。

うつ症状が出ている時は、物事を冷静に判断することが難しい状態です。退職を考える自分を責めてしまったり、早く決断して楽になりたいと思うかもしれません。たった今感じている不安を何とかしたくて、いても立ってもいられないかもしれません。そうした辛い気持ちは決してあなたのせいで起きているわけではなく、うつ病の症状がそうさせている、仕方のないことなのです。

大切なのはしっかりと休息をとり、疲れた脳を回復させることです。体が疲れたり傷ついたりした時も、休息することで段々と回復していきますよね。脳も同じように、しっかりと休ませましょう。調子が良くなったり悪くなったりを繰り返すかもしれませんが、適切な休息と通院・服薬を続けていけば、そうした体調の波も穏やかになっていくはずです。

うつ病の再発を防ぎつつ働くためにも、体調の波が穏やかな状態を維持でき、うつ症状が安定したと自信を持って言えるまで、できる限り休息を優先しましょう。

参考:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳「職場復帰のガイダンス(働く方へ)」

一人で悩まない。再就職を支えるサポート機関の紹介

この章のポイント

- ● うつ病と付き合いながらの再就職は、サポート機関の利用がおすすめ

- ● 主に「ハローワーク」「就労移行支援」「障害者就業・生活支援センター」「障害者雇用に特化した転職エージェント」の4つの機関がある

うつ病で退職後、十分に休息をして症状が安定し、再就職を目指そうと思ったときに相談できる、サポート機関を4つ紹介します。再就職のために何をしたらいいのか分からないときは、こうしたサポート機関へ相談・利用をしてみましょう。

- ハローワーク障害者専門窓口

- 就労移行支援

- 障害者就業・生活支援センター

- 障害者雇用に特化した転職エージェント

それぞれを詳しく見ていきます。

ハローワーク障害者専門窓口

退職時に失業保険の手続きで訪れるハローワークですが、再就職を目指す際にも活用できる、障害者専門窓口があります。うつ病など障害のある方向けに就労のサポートを行っており、障害者雇用求人の紹介はもちろん、応募書類の作成アドバイスなども受けることが可能です。

就労移行支援

うつ病など障害のある方の就職をサポートする、福祉支援サービス事業所です。利用者一人ひとりの体調や希望に合わせ、様々な支援を提供しています。日中に事業所へ通いながら、PCスキルや資格など実務に役立つ訓練や、生活リズムの改善などに取り組むことができます。面接練習や書類添削などの就職活動支援から、就職が決まり働きだした後の職場定着支援まで、一貫してサポートを受けることが可能です。

障害者就業・生活支援センター

うつ病など病気や障害のある方を対象とした、就労と生活について相談ができる福祉支援機関です。窓口で相談という形式のため、日中の通所などはありません。地域の雇用と福祉をつなげる役割も担っているため、就労移行支援など他の支援サービスの紹介も行っています。

障害者雇用に特化した転職エージェント

様々な求人紹介サービスがある中、障害者向け求人や、障害への配慮がある企業の紹介に特化した転職エージェントサービスもあります。ハローワークと併用して仕事探しを行うことが可能です。

事例紹介:うつ病でも「自分らしい働き方」を見つけた先輩たちの声

就労移行支援manabyのホームページでは、manabyを利用し就職した方たちのエピソードを掲載しています。その中でもうつ病がありながら就職をし、自分らしい働き方を叶えた先輩たちのストーリーを、一部抜粋、要約して紹介します。

5年間の療養を経て、在宅訓練から自分に合った仕事へ

最初は週1日通所・週2日在宅からスタート。徐々に訓練日を増やし、最終的には通所中心の週5日間まで訓練日を増やすことができました。その中で在宅よりも通所の方が自分に合っていると気が付き、仕事も自宅近くで通勤できるスタイルが良いと思うようになりました。

日々の訓練ではOfficeソフトやデザインなどを学び、事業所レクリエーションのチラシ作成も経験。最初は自分に長所がないと思っていましたが、支援員から「データを丁寧に扱う力がある」と評価されたこともあり、manabyの利用を通して自信を取り戻していきました。

就職活動では、これまでの経験や訓練で取り組んだ自己分析から、「無理なく短時間勤務で」「黙々と作業ができる仕事」を探すことに。緊張しやすいRさんですが、支援員と何度も面接練習やシミュレーションを重ねることで、少しずつ慣れていきました。そしてまもなく、Rさんはバラ農園への就職が決定。障害者の受け入れ実績のある農園で、体調への配慮を受けられる環境でした。

「はじめは相談することが難しいと感じていたけれど、考えがまとまらず言葉にならない状態でも、支援員さんが話を聞いてくれた。だから『相談してもいいんだ』と思えるようになり、就活で疲れた時も一人で抱え込まずに済みました。もしまだ体調に不安があっても、自分のペースで始められます」と、Rさんは語ってくれました。

全文はこちら→「うつ病、5年の療養を経て見つけた「私らしい仕事」のかたち」

辛いあの頃に戻りたくない。頑張りすぎない働き方を実現

退職後、家族の支えを受けながら療養を続けたDさんは、クリニックの事務へ再就職しました。症状が改善されつつあったこともあり、職場にはうつ病について明かさず、また忙しさで次第に病院にも行かなくなっていきました。順調な再スタートに思えましたが、その後職場でのパワハラとプライベートの出来事が重なり、心と体が限界を迎えてしまいます。退職を決意したものの、「今辞めたらもう働くことができないかもしれない」という不安があったと言います。通院を再開し療養に努め、しばらくして再び就職を目指しますが、なかなかうまく行かなかったことで自信を無くし、家にこもりがちに。

そんな中、母親に勧められたのが就労移行支援でした。いくつか見学をする中で、manabyは「同じ目線で一緒に頑張っていける」と感じたそうです。早速Dさんは事務職を目指し、manabyで在宅訓練を開始します。はじめは体調が不安定でしたが、徐々に安定し、事業所への通所も行えるようになりました。「就労移行支援へ通っている人は障害で悩んで暗い感じかと思っていましたが、実際はみんな前向きで明るかった。自分も頑張ろうと思えました」と、Dさんは当時を振り返ります。

manabyの利用を始めてから半年後、Dさんは障害者雇用の事務職として再就職を叶えました。在宅と出社を併用し、仕事と心身の健康のバランスを大切にしながら、無理のないペースで働くことができています。「誰でも自信をなくしてしまうことはあると思います。でも、それは自分だけじゃないよ、manabyのスタッフや家族や友達、誰なのかは人によって違うけれど、支えてくれる人はきっとどこかにいるよ、と伝えたいですね」と、Rさんは語ってくれました。

全文はこちら→「うつで退職。自分と自信を取り戻すまで」

退職は終わりじゃない。新しいあなたを始めるための、大切な一歩

うつ病での退職は、自分自身を守り、これからのことを考えるための前向きな選択肢です。まずは焦らずにしっかりと休息をとりましょう。そして再就職を目指すときは、利用できる制度やサポートを最大限に活用してください。あなたが納得のいく選択をしていくことが、今後の生活やキャリアへの満足感にもつながっていきます。

主治医や家族、そしてこの記事で紹介したような多くの支援機関が、あなたのこれからを応援しています。一人で悩まずに、誰かと共に考えていけばきっと大丈夫です。まずは「相談する」という小さな一歩から、あなたのペースでゆっくりと進んでいきましょう。