生活保護とは?「もしも」の時に知っておきたい、あなたの暮らしを守るセーフティネット

- 生活保護とは

- 生活保護を受けられる方

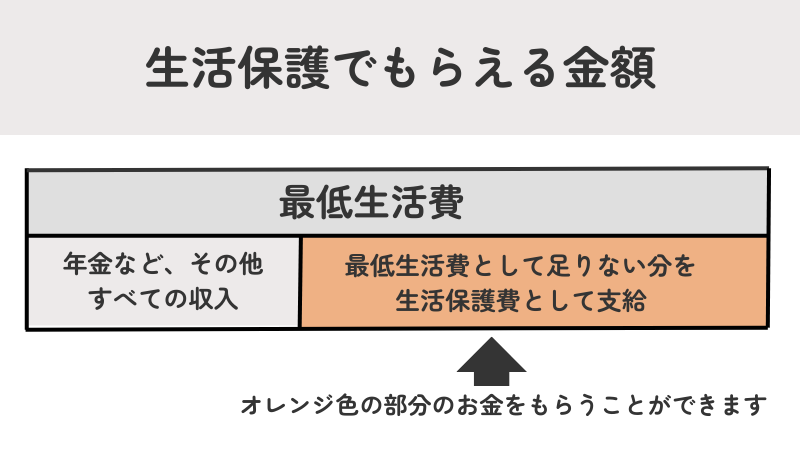

- 生活保護でもらえる金額

- 実際の支給金額の例

- もらえるお金は生活状況によって加算される場合もある

- 具体的な加算金額

- 生活保護を受けている方の現状

- 生活保護と他の制度の比較

- 制度の併用

- 生活保護を利用できる条件とは?

- 収入が「最低生活費」より少ないこと

- 売れる資産や貯金がないこと

- 親族からの経済的な援助が期待できないこと

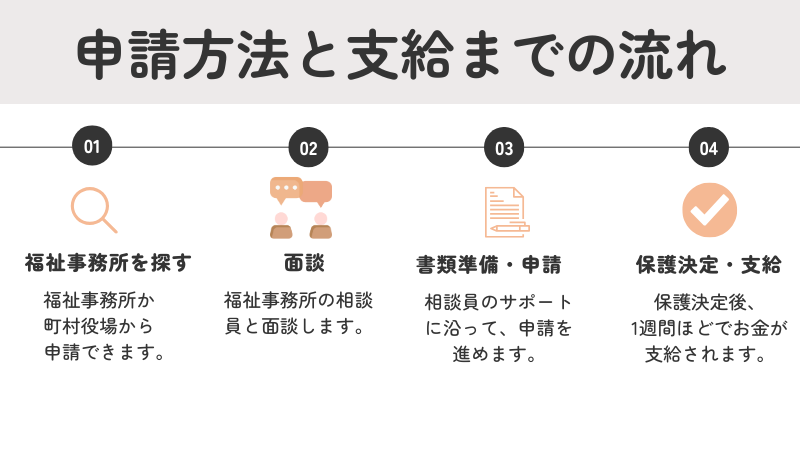

- 申請方法と支給までの流れ

- 最寄りの福祉事務所を探す

- 福祉事務所の相談員と面談

- 申請書類の準備と申請

- 保護決定

- 生活保護に関するよくある質問

- Q1 働きながら受給できるか

- Q2 車は所有できるか

- Q3 持ち家があっても受給できるか

- Q4 決まった住所がない場合は、どうすればいいか

- Q5 持病があるが、医療費の支給はどうなるのか

- Q6 両親と同居の場合、生活保護の支給はどうなるのか

- Q7 生活保護は何年受けられるか

- Q8 何か月に一度支給されるか

- まとめ

皆さんは生活保護についてご存じでしょうか。なかなか馴染みがなく、良くわからない方も多いと思います。

今回の記事では、そんな生活保護について、対象となる方や実際の支給金額、申し込み方法など、分かりやすく解説していきます。

この記事のまとめ

-

●

生活保護とは?

生活保護とは、経済的に困窮した際に、生活費の支給と自立のための支援を受けられる制度のこと -

●

生活保護の支給金額

住んでいる地域や世帯人数によって、金額は変化する

生活保護とは

生活保護とは、やむを得ない理由で経済的に困窮してしまった時に、「最低限の暮らし」を守り、自立のための支援をする制度です。経済的に困窮してしまった日本国民と一部の外国籍の方は誰でも申請することができます。

生活保護を受けられる方

この章のポイント

- ● 生活保護は生活が困窮してしまった場合に受給できる

- ● 何らかの理由で働けない方などが対象

生活保護は、経済的に困窮してしまった方を対象とする制度です。

具体的には、仕事が見つからず収入が途絶えてしまった方、今の収入では子供の学費や生活費をまかなうのが難しいと感じている方、介護をしていて働きに出ることができない方などが対象になります。

生活保護でもらえる金額

この章のポイント

- ● 生活保護は今の収入が最低生活費を下回る場合に受給できる

- ● 最低生活費は住んでいる地域や世帯人数によって異なる

生活保護で支給される金額は、国が算出した「健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な費用(これを「最低生活費」と呼びます)」に基づいて決まります。

今の収入が、この「最低生活費」よりも少なかった場合、その足りない分が生活保護費として支給される、という仕組みになっています。

この「最低生活費」は、住んでいる地域(例えば、都市部か地方か)や、家族の人数、子供がいるかなど、あなたの世帯の状況に合わせて一人ひとり細かく計算されて決まります。

以下では、具体的な支給金額の例を見ていきましょう。

実際の支給金額の例

この章のポイント

- ● 住所が都市部であるほど支給される金額は高くなる

- ● 世帯人数が多いほど支給金額は増額される

- ● ひとり親世帯や障害者がいる世帯などには、さらに金額が加算される

実際の支給金額の例です。

◎最低生活費の額

- 東京23区に住む3人家族(33歳、29歳、4歳の子ども)の場合 生活費は166,810円、家賃は最大で69,800円が支給され、合計で236,610円となります。

- 東京23区に住むひとり親家庭の3人家族(30歳、4歳、3歳の子ども)の場合 生活費は190,410円、家賃は最大で69,800円が支給され、合計で260,210円となります。

- 仙台市に住むひとり親家庭の3人家族(30歳、4歳、2歳の子ども)の場合 生活費は195,040円、家賃は最大で48,000円が支給され、合計で243,040円となります。

このように、生活保護で受け取れる金額は、お住まいの地域やご家族の状況によって変わってきます。もし、具体的な金額についてもっと詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村のホームページで情報が公開されていることがあるため、ぜひご確認ください。

参考:

- 厚生労働省 「生活保護制度」に関するQ&A

- 東京都福祉保健局 「生活保護『住宅扶助基準額』の見直しについて(平成27年7月1日)」

- 仙台市 「生活保護」

もらえるお金は生活状況によって加算される場合もある

支給されるお金は、世帯の状況に応じて増額されることがあります。たとえば、子どもがいる世帯、障害者がいる世帯、ひとり親世帯、妊産婦の方、要介護者がいる世帯などでは、通常の支給額に加えて追加の費用が支給される場合があります。

具体的な加算金額

どのような状況でどれくらいの金額が加算されるのか、具体的な例を見てみましょう。

◎具体的な加算の例

- 母子加算:ひとり親世帯で子どもが1人の場合、16,100円から18,800円。子どもが2人の場合は、20,200円から23,600円が加算されます。

- 妊産婦加算: 妊婦さんや産後の女性には、7,760円から13,790円が加算されます。

- 児童養育加算: 18歳未満の子ども1人につき、10,190円が追加されます。

- 障害者加算:障がいのある方には、15,380円から26,810円が加算されます。

お住まいの地域やご家族の人数で、受け取れる金額は変わってきます。

もし、上記で説明した加算項目に当てはまる場合は、毎月の支給額にそれぞれの金額が上乗せされます。

参考:

- 厚生労働省 「最低生活費認定額」

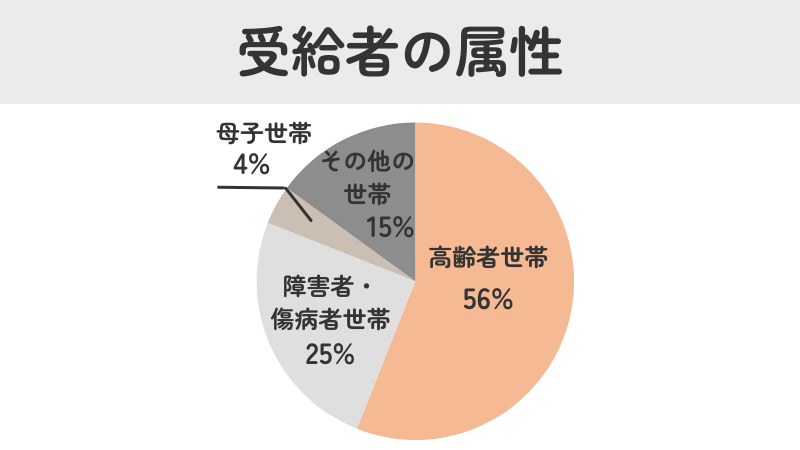

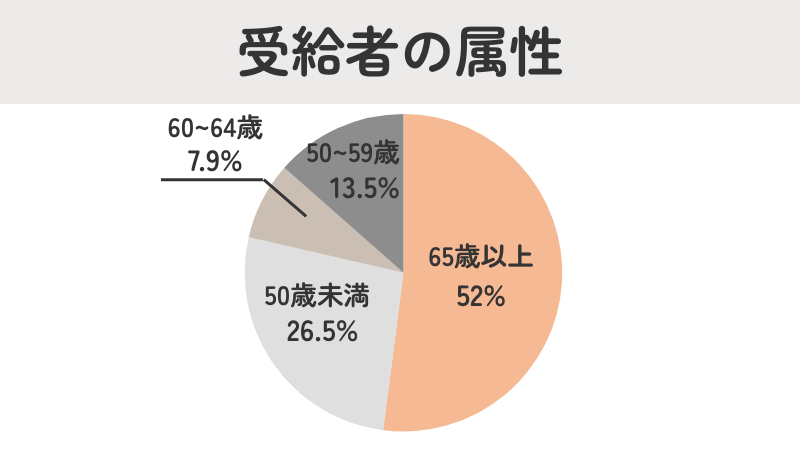

生活保護を受けている方の現状

この章のポイント

- ● 現在、生活保護は約204万人の方から利用されている

- ● 年齢別では、65歳以上の方の利用が全体の半数を占めている

- ● 一方で、50歳未満の方の利用も全体の1/4を占めており、様々な方から利用されている

令和4年のデータによると、現在、約204万人の方が生活保護を利用しています。

その中で一番多いのは、高齢者世帯(全体の約半分)ですが、ひとり親世帯や、障害者世帯の方からも利用されています。

年齢別で見ると、65歳以上の方が利用者の半数を占めていますが、50歳未満の方も全体の4分の1以上(26.5%)いらっしゃいます。生活保護は高齢の方だけでなく、比較的若い世代の方々にも利用されているのが現状です。

参考:

- 厚生労働省 「生活保護制度の現状について」

生活保護と他の制度の比較

この章のポイント

- ● 経済的に困窮したとき、頼れる制度は生活保護以外にもある

- ● 生活保護以外では、「失業保険」「障害年金」「児童手当」などを頼ることができる

生活に困った時、頼れる制度は生活保護だけではありません。あなたの今の状況に合わせて、他にも様々な支援制度があります。

制度の比較

| 生活保護 | 失業保険 | 障害年金 | 児童手当 | |

| 金額 | 平均月額10~30万円 (家族形態や所得により変動) | 退職前6か月の賃金の総額の45~80% (賞与を除く) | 月額51,983~86,635円 | 月額1万~1万5千円 (第3子以降は3万円) |

| 対象 | 日本国籍をお持ちの方など | 雇用保険に加入していた方 | 診断書がある20〜65歳の方 | 0~18歳の方 |

| 受給条件 | 働くことができず、手持ちの資産を使っても生活できない場合 | 直近2年の雇用保険料を納めており、就職の意思がある場合 | 年金を納めている方のうち、障害の初診日が年金の加入期間にある場合など | 児童を養育していれば、誰でも受給可能 |

| 支給までの期間 | 早め1か月以内 | 中程度約1か月半~3か月 | 長め3か月~4か月 | 中程度約2か月~3か月 |

制度の併用

この章のポイント

- ● 合計金額が最低生活費を下回る範囲で、制度の併用ができる

生活保護は、他の公的制度と併用できる場合があります。

- 生活保護と障害年金:最低生活費から障害年金の額を差し引いた額のお金を受け取ることができます。

- 生活保護と失業保険:最低生活費から失業保険の額を差し引いた額のお金を受け取ることができます。

- 生活保護と児童手当:最低生活費から児童手当の額を差し引いた額のお金を受け取ることができます。

- 四つ全ての併用:最低生活費から障害年金、失業保険、児童手当を合わせた額を差し引いたお金を生活保護費として受け取ることができます。

参考:

- 厚生労働省 「生活保護制度」に関するQ&A

- ハローワーク インターネットサービス 「基本手当について」

- 仙台市 「生活保護」

- 日本年金機構 「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

- 日本年金機構 「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

- こども家庭庁 「児童手当制度のご案内」

生活保護を利用できる条件とは?

この章のポイント

- ● 生活保護を受給するためには、「収入が最低生活費を下回っている」「売れる資産や貯金がない」「親族からの援助を期待できない」という条件を満たす必要がある

生活保護を受けるには、主に以下の3つの条件があります。

収入が「最低生活費」より少ないこと

生活保護は、家族単位(世帯単位)で考えられる制度です。あなたの世帯収入が、国が定めている「これだけあれば、最低限の生活を送れる」という費用(最低生活費と呼びます)よりも少ない場合に、足りない分を補填する形で、生活保護を利用することができます。

売れる資産や貯金がないこと

生活保護を受給するためには、自分が持っている経済的な価値のあるもの全てを活用することが条件となります。そのため、貯金はもちろん、土地や家、車などを売却したお金を生活費として充てる必要があります。また、原則として働ける状況であれば、働く必要があります。

そして、それでも「最低限の生活を送ることが難しい」という場合に、生活保護が適用されることになります。

親族からの経済的な援助が期待できないこと

生活保護を申請すると、3親等以内の親族(両親、子ども、兄弟姉妹、祖父母、孫など)に、申請者を経済的に支えられるかどうかの確認が行われます。この調査の結果、親族からの援助が難しいと判断された場合に、生活保護を受けられるようになります。

なお、最終的に生活保護を受けられるかどうかは、お住まいの地域にある福祉事務所が、状況を詳しく調査した上で判断します。生活保護の利用が少しでも気になっている場合は、最寄りの福祉事務所や役場にご相談ください。

参考:

- 宮城県 生活保護制度について

- 仙台市 「扶養照会について」

申請方法と支給までの流れ

この章のポイント

- ● 生活保護は役場や自治体が設置している福祉事務所から申請できる

- ● 福祉事務所の相談員と面談し、書類を作成することで申請が完了する

生活保護の申請方法と、実際にお金が支給されるまでの流れを一緒に見ていきましょう。「生活保護」という言葉を聞くと、難しく感じる方もいらっしゃるかもしれません。一つ一つのステップを分かりやすく解説していきます。

最寄りの福祉事務所を探す

生活保護の申請は、自治体が設置している福祉事務所や町村役場からおこなえます。なお、生活保護の申請窓口は、お住まいの地域によって少し異なるため、確認が必要です。

もし市にお住まいなら、市が設置している「福祉事務所」が窓口になります。 一方、町や村にお住まいの方は、都道府県が設置している「福祉事務所」か、「町村役場」で申請ができます。

まずは、ご自身の申請窓口がどこなのか確認してみましょう。

福祉事務所の一覧は、以下から確認できます。

関連: 厚生労働省 「福祉事務所」

福祉事務所の相談員と面談

福祉事務所の相談員と面談をします。この面談は、申請者の状況をより詳しく理解し、適切な福祉サービスにつなげるために行われます。

具体的には、以下のような内容が話されます。

- 現在の状況の確認:今の健康状態、病歴、生活状況、困っていることなどのヒアリングがあります。

- 希望やニーズのヒアリング:どんなサービスを利用したいか、どんな暮らしをしたいかなど、生活面の希望や目標を確認します。

- サービスの説明と提案:あなたの状況や希望に合わせて、利用できる可能性のある福祉サービス(例えば、就労移行支援、就労継続支援、グループホーム、訪問介護など)について具体的な説明があります。

- 今後の手続きの説明:サービス利用に向けて、他にどんな手続きが必要か、次に何をすればいいかなどの案内があります。

申請書類の準備と申請

主なものは、生活保護申請書、同意書、収入申告書、資産申告書などです。詳しい手続きについては、福祉事務所の相談員から案内があるため、サポートに沿って進めてください。

保護決定

申請してから原則14日以内、もし特別な事情があっても最長30日以内には、生活保護が受けられるかどうかの結果がわかります。保護が決定されると、申請者に対して、保護決定通知書が送られる形で知らされます。

そして、受給決定後、およそ1週間ほどで保護費が支給され始めます。

参考:

- 藤沢市 「生活保護の相談をしたい方へ」

生活保護に関するよくある質問

Q1 働きながら受給できるか

収入が最低生活費を下回る場合は、最低生活費を補う形で、生活保護を受給できます。

Q2 車は所有できるか

車は財産とみなされるので、原則として売却し、そのお金を生活費に充てることが必要になります。ただし、障害のある方や公共交通機関がない地域の方が、通勤や通院などで車がどうしても必要だと判断された場合は、特別に所有が認められることがあります。

Q3 持ち家があっても受給できるか

家を売却するよりも持っていた方が、最低限の生活を続けられたり、自立につながると福祉事務所が判断した場合は、所有が認められることがあります。

Q4 決まった住所がない場合は、どうすればいいか

住む場所がない方でも申請できます。最寄りの福祉事務所から申請可能です。

福祉事務所の一覧は、以下から確認できます。

関連: 厚生労働省 「福祉事務所」

Q5 持病があるが、医療費の支給はどうなるのか

医療費はすべて生活保護の医療扶助という項目から支払われるため、自己負担0円で医療を受けることができます。

Q6 両親と同居の場合、生活保護の支給はどうなるのか

同居の両親に収入がある場合は、その収入が最低生活費を下回っていれば、生活保護の受給ができます。

Q7 生活保護は何年受けられるか

原則として、保護の必要性が認められなくなるまでは、何年でも受給することができます。生活保護の利用を継続するためには、定期的な収入・資産の申告やケースワーカーによる家庭訪問・面談を受ける必要があります。

Q8 何か月に一度支給されるか

生活保護費は毎月1回支給されます。支給日は毎月1~5日ごろの自治体が多いようです。自治体ごとに支給日が異なるため、お住いの地域の支給日がいつなのか確認が必要です。

参考:

- 国立市 「収入がある方の生活保護費の算定方法について」

- 久留米市 「よくある質問」

- 厚生労働省 「生活保護を申請したい方へ」

- 厚生労働省 「10生活保護の医療扶助について」

- 厚生労働省 「生活保護制度」

まとめ

ここまで、生活保護の概要や申請方法について解説してきました。

生活保護とは、私たちが経済的に困窮してしまった時に、金銭面で暮らしを支えてくれる制度です。食費、光熱費、住居費だけでなく、医療費や教育費の支援も受けることができます。

経済的に困窮してしまった場合は、いつでも利用することができます。今のご自身の状況が生活保護の対象になるのか、検討の材料として、この記事をぜひ参考にしていただければ幸いです。利用をご希望される場合は、自治体の福祉事務所か町村役場までご相談してみてください。