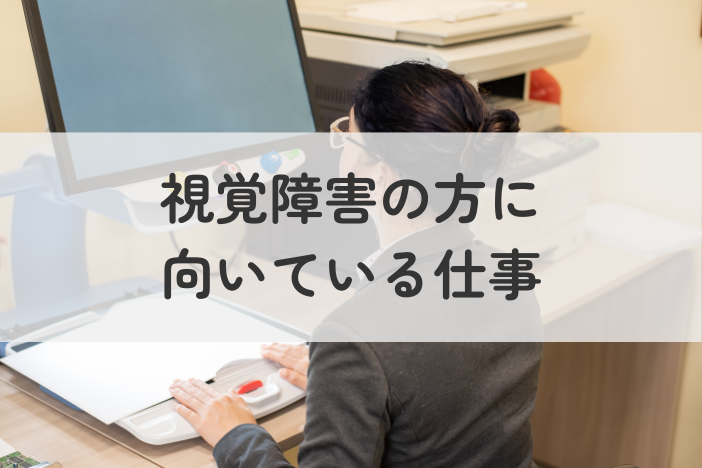

視覚障害の方に向いている仕事とは?職種・職場・支援制度まで分かりやすく解説

- 視覚障害の方によく見られる雇用形態と仕事の種類

- 企業で働いている視覚障害の方の数

- 視覚障害の方が多く活躍している業種・業界

- 視覚障害の方の雇用形態

- 聴覚障害の方の労働時間と賃金

- 視覚障害のタイプとそれぞれの見え方の違い

- 視力障害(全盲・極度の低視力)

- 視野障害(見える範囲の欠損)

- 視覚障害の方によくある仕事上の困りごととは?

- パソコンや紙の資料を読むのに時間がかかる

- 口頭の指示や掲示物の内容を把握しづらい

- 職場内の移動が不安

- 「見えているように見える」と誤解され、サポートが受けにくい

- 視覚障害の方が働きやすい環境・働き方

- テキスト中心のやり取りができる職場

- フルリモート・時間に柔軟な働き方

- 定型業務やルーチンワーク中心の仕事

- 拡大読書器・音声読み上げ機器の使用などの配慮がある場

- 視覚障害の方におすすめの仕事例

- 音声や読み上げソフトを活用しやすい仕事

- 視覚に頼らない感覚を活かす仕事

- ルールや手順が明確な仕事

- 視覚障害当事者として支援に関わる仕事

- 就職・転職を始める前に整理しておきたいこと

- 見え方の状態や困りごとを具体的に整理しておく

- どんな配慮があれば働きやすいかを具体的にしておく

- スキルや経験を棚卸しして「活かせること」を整理する

- スキルに自信がない場合は支援機関を活用するのもおすすめ

- 視覚障害の方が利用できる就労移行支援manaby(マナビー)とは?

- 視覚障害の方が仕事について相談できる機関

- ハローワークの障害者専用窓口を活用する

- 障害者雇用に特化した転職エージェントを活用する

- 就労移行支援事業所に相談する

- その他の相談機関

- 視覚に制限があっても、働きやすい環境は見つかる

視覚障害であると、「自分にできる仕事があるのか」「職場で迷惑をかけてしまわないか」といった不安を抱える方は少なくありません。しかし、視覚に配慮された職場環境や働き方を選んだり、就労を支える制度やサポートを活用したりすることで、安心して働くことも可能です。

本記事では、視覚障害の方に向けて、向いている仕事の傾向や就職活動の進め方、利用できる支援制度について、分かりやすく解説します。

この記事のまとめ

-

●

視覚障害のある方も多様な職場で働いており、働き方の選択肢は広い

医療・福祉、製造業、卸売・小売などで活躍おり、正社員からパートまで働き方の多様である -

●

困りごとを整理し、必要な配慮を言葉にすることが大切

困る場面も人によって異なるため、「どこで何に困るか」「どんな配慮があれば働きやすいか」を具体的にしておくことで、企業とのミスマッチを防ぐことができる -

●

視覚障害の方が向いている仕事

テキスト中心の職場、在宅勤務、定型業務が向いていて、拡大読書器や音声読み上げ機器などの導入は働きやすさに直結する

視覚障害の方によく見られる雇用形態と仕事の種類

この章のポイント

- ● 視覚障害のある方は企業で約3万9千人が働いており、医療・福祉や製造業を中心に幅広い業界で活躍している

- ● 仕事内容は触覚・聴覚を使う業務や定型作業が多い

- ● 雇用形態は正社員が約5割、パート・契約社員が約4割と多様で、労働時間によって賃金水準にも大きな差がある

ここでは、視覚障害のある方によく見られる雇用形態や、実際に多くの方が従事している仕事の種類について紹介します。

企業で働いている視覚障害の方の数

令和5年度のデータでは、企業で働いている身体障害のある方のうち、約7.5%が視覚障害のある方でした。身体障害のある方は全国で約52万6,000人が企業で働いているとされており、そこから考えると、視覚障害のある方はおよそ3万9,000人ほどが企業で働いていると推測できます。

視覚障害の方が多く活躍している業種・業界

厚生労働省の「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、視覚障害のある方の就労は、医療・福祉、製造業、卸売業・小売業の順に多くなっています。

これらの業界では、音や触覚による確認、専門技術の活用、業務のマニュアル化などが進んでおり、視覚に頼らず働ける環境が整えられていることが、就職先として選ばれる一因かもしれません。

以下は、それぞれの業界で実際に行われている主な仕事内容の例です。

| 業種 | 具体的な仕事内容 |

|---|---|

| 医療・福祉 | あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・福祉施設の受付補助・事務補助(電話取次・入力など) |

| 製造業 | 部品の仕分け・検品(手触りや音による確認)・袋詰め・梱包作業 |

| 卸売業・小売業 | 倉庫での仕分け作業・在庫管理(読み上げ端末を使用)・発注業務の補助 |

視覚障害の方の雇用形態

視覚障害の方に特化した雇用形態のデータは公開されていませんが、目安として身体障害者全体の雇用状況を参考にしてください。

| 雇用形態の区分 | 割合(%) | 補足説明 |

|---|---|---|

| 無期契約の正社員 | 53.2% | 安定した雇用契約での正社員 |

| 有期契約の正社員 | 6.1% | 契約期間に定めのある正社員 |

| 無期契約の正社員以外 | 15.6% | 無期契約のパート・嘱託職員など |

| 有期契約の正社員以外 | 24.6% | 有期契約のパート・アルバイト・契約社員など |

身体障害のある方のうち、約5割の方が正社員として働いています。一方で、パートや契約社員など、より柔軟な働き方を選んでいる方も約4割います。

聴覚障害の方の労働時間と賃金

以下は「身体障害者全体」の集計データです。聴覚障害の方に限った統計は公表されていませんが、賃金の目安の参考としてご覧ください。

| 労働時間区分 | 雇用者の割合 | 月間労働時間(平均) | 月額平均賃金(円) |

|---|---|---|---|

| 30時間以上(通常勤務) | 75.1% | 150.6時間 | 268,000円 |

| 20〜30時間未満 | 15.6% | 99.1時間 | 162,000円 |

| 10〜20時間未満 | 7.2% | 61.0時間 | 107,000円 |

| 10時間未満 | 1.2% | 27.8時間 | 67,000円 |

平均賃金は月23万5千円ですが、労働時間が短くなるほど月収も大きく下がる傾向にあります。通常のフルタイム勤務(週30時間以上)の場合は26万8千円と高水準ですが、週10時間未満だと月6万7千円にとどまります。

参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」、「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」

視覚障害のタイプとそれぞれの見え方の違い

この章のポイント

- ● 視覚障害は「視力障害」と「視野障害」に大きく分かれ、見え方の特徴が大きく異なる

- ● 視力障害には全盲と極度の低視力があり、等級は1〜6級と視力の程度によって細かく決まる

- ● 視野障害は見える範囲の欠損で、症状や見え方は個人差が大きく、2〜5級の等級が適用される

視覚障害は、見え方に影響がある障害の総称で、大きく「視力障害」「視野障害」に分けられます。これらは障害者手帳の対象になる場合があり、症状の程度によって1〜6級の等級が決まります。

視力障害(全盲・極度の低視力)

視力障害には、以下の2つがあります。

- 全盲:まったく光を感じることができない状態。一律で視覚障害1級に該当します。

- 極度の低視力:眼鏡などで矯正しても視力が大きく回復せず、生活に支障が出る状態。障害等級は1〜6級まであり、視力の程度によって細かく定められています。

視野障害(見える範囲の欠損)

視野障害は、目に見える範囲(視野)が部分的に欠けている状態です。

例えば、

- 真ん中だけ見えない

- 左右のどちらかが見えない

- モザイク状に抜けている

見え方は人によって異なり、症状の程度に応じて、2〜5級の身体障害者手帳の等級が決まります。

参考:厚生労働省「身体障害者手帳制度の視覚障害について」

視覚障害の方によくある仕事上の困りごととは?

この章のポイント(視覚障害の方の仕事の困りごと)

- ● 資料やパソコン画面の読み取りに時間がかかり、情報処理が追いつきにくい場面が多い

- ● 視覚的な説明や掲示物の確認が難しく、口頭指示の理解や業務把握に困りやすい

- ● 見え方の違いが周囲に伝わりづらく誤解されやすいため、支援が受けにくくストレスの原因になる

視覚障害がある方にとって、職場での業務や日常的なやり取りの中には、見えづらさによる働きにくさを感じる場面があります。ここでは、主に起こりやすい困難の例を紹介します。

パソコンや紙の資料を読むのに時間がかかる

例えば、会議中に配布される紙の資料や、Excelファイルなどの表形式の情報は、文字サイズが小さい、罫線が複雑、コントラストが弱いといった理由で視認しづらいことがあります。拡大機能や音声読み上げを使っても、情報の把握に時間がかかりやすく、他の仕事を同時に進めづらくなります。

口頭の指示や掲示物の内容を把握しづらい

業務の指示が「その棚の上にある青いファイルを取っておいて」のように、位置や色などの視覚的な表現を含む指示の場合、どこを指しているのか分からず困ってしまうことがあります。また、社内掲示板や紙で掲示されたスケジュールなども、文字のサイズや掲示場所によって確認するのが難しいことがあります。

職場内の移動が不安

初めて会議室に行くときや、レイアウトが変更された直後などは、通路や物の配置を把握するのが難しく、移動時に不安を感じやすい場面があります。人や物にぶつからないよう慎重に歩く必要があり、周囲のスピードに合わせにくいと感じることもあります。

「見えているように見える」と誤解され、サポートが受けにくい

視覚障害の中には、全く見えない状態だけでなく、「近距離であれば見える」「暗い場所では見えにくい」といった状態も含まれます。一見すると見えているように思われるため、困りごとが伝わりにくいことがあります。そのため、周囲からは「見えているのでは?」と誤解され、困っていても気づいてもらえないことがあります。結果として、一人で抱え込み、疲労やストレスがたまる原因になることも少なくありません。

視覚障害の方が働きやすい環境・働き方

この章のポイント

- ● テキストでやり取りできる職場や支援機器を使える環境は、視覚障害のある方が働きやすさを感じやすい

- ● フルリモートや柔軟な働き方、定型業務中心の仕事は、負担が少なく安定して取り組みやすい

- ● 障害者雇用や特例子会社では支援機器や配慮が整っていることが多いが、企業ごとに対応範囲は異なる

視覚障害がある方にとって、働きやすい職場や働き方は、就労継続や安心して働くうえでとても重要です。ここでは視覚障害の方にとって働きやすいとされる環境や働き方の例を紹介します。

テキスト中心のやり取りができる職場

メールやチャットなどテキストでのやり取りが中心の職場であれば、音声読み上げソフトなどを使って自分のペースで情報を確認することができます。

フルリモート・時間に柔軟な働き方

通勤が負担になる場合や、体調に合わせて働きたい方にとっては、フルリモート勤務やフレックスタイム制など、柔軟な働き方を選べる職場では、自宅の整った環境で支援機器を使用しながら、安心して業務に取り組むことができます。

定型業務やルーチンワーク中心の仕事

視覚的な判断を必要とせず、業務内容があらかじめ決まっていて、パターン化された作業を繰り返すような仕事は取り組みやすい傾向があります。例えば、データ入力、帳票作成、伝票整理、テキスト編集などの定型業務は、支援機器の使用とマニュアルによって安定して作業できます。

拡大読書器・音声読み上げ機器の使用などの配慮がある場

特に、障害者雇用を行っている企業や「特例子会社」と呼ばれる職場では、音声読み上げソフトや拡大読書器などの支援機器の導入、点字や音による案内表示など、視覚に関する配慮が積極的に取り入れられています。

| 区分 | 特徴 |

|---|---|

| 障害者雇用(一般企業) | 一般企業が障害のある方を雇用する制度です。視覚障害のある方も、他の社員と同じ職場で働きながら、必要に応じて配慮を受けます。 |

| 特例子会社 | 障害のある方の雇用を目的として、親会社が設立した子会社です。職場全体が障害に配慮した環境になっており、視覚障害に対応した支援機器(音声ソフトや拡大読書器など)や点字案内、支援スタッフの常駐などがある場合も多いです。同じ障害をもつ仲間と働ける安心感も特徴です。 |

ただし、どの会社でも同じ配慮が受けられるわけではありません。障害者雇用や特例子会社であっても、企業ごとにできることは違うため、希望するサポートが受けられないこともあります。

視覚障害の方におすすめの仕事例

この章のポイント

- ● 音声読み上げソフトと相性の良い事務・ライティング業務など、視覚に頼らず取り組める仕事が多い

- ● 触覚や聴覚を活かす専門職や、手順が明確な定型作業は習得しやすく働きやすい傾向がある

- ● 当事者としての経験を活かせる支援職もあり、活躍の場は幅広い

視覚に頼らずに進められる仕事や、支援機器と相性の良い業務、作業内容が明確な職種など、工夫次第で選べる仕事は幅広く存在します。

ここでは、視覚障害のある方が「働きやすい」と感じやすい仕事の特徴を4つのタイプに分けて紹介します。

※仕事の向き・不向きには個人差があるため、あくまで一例として参考にしてください。

音声や読み上げソフトを活用しやすい仕事

パソコンを使った事務作業や文章作成などは、スクリーンリーダー(音声読み上げソフト)との相性が良く、視覚障害のある方でも取り組みやすい仕事の一つです。WordやExcelなどのオフィスソフトは音声対応が進んでおり、基本的な操作であれば十分に対応可能です。

| 職種名 | 仕事内容の例 |

|---|---|

| 一般事務・データ入力 | 文書作成、メール対応、データの入力や集計など(読み上げソフト使用) |

| Webライター・テープ起こし | 音声やインタビューをもとに文章を作成、音声を文字にする作業 |

視覚に頼らない感覚を活かす仕事

視覚以外の感覚、例えば触覚や聴覚を使って行う仕事も視覚障害のある方に向いている傾向があります。マッサージや鍼灸などの専門職や、音の変化を聴き分ける業務などが代表例です。

| 職種名 | 仕事内容の例 |

|---|---|

| あん摩マッサージ指圧師 | 触覚を使って身体をケアする国家資格の専門職 |

| 鍼灸師 | 東洋医学に基づき、鍼や灸を使って施術を行う |

| 音響チェック・機械の異音検知 | 音の変化を聞き分け、製品の異常を検出する検査業務など |

ルールや手順が明確な仕事

決められた手順を繰り返し行う仕事は、視覚に制限があっても習得しやすく、安心して取り組みやすい業務です。例えば、商品の仕分けや軽作業、伝票チェック、決まった形式でのデータ入力などが挙げられます。

| 職種名 | 仕事内容の例 |

|---|---|

| 軽作業スタッフ | 商品の仕分け・封入・袋詰め・検品などの定型業務 |

| データチェック業務 | 規則に従って入力された内容の確認や照合(誤字や形式の確認など) |

| 在庫管理・伝票整理 | 商品数のカウントや伝票内容の分類(音声やバーコード活用) |

視覚障害当事者として支援に関わる仕事

当事者としての経験を活かし、他の視覚障害のある方のサポートに関わる仕事もあります。相談支援、啓発活動、企業向けの研修登壇など、活躍の場はさまざまです。

| 職種名 | 仕事内容の例 |

|---|---|

| ピアサポーター | 同じ障害のある方の相談に乗り、経験をもとに支援する役割 |

| 福祉施設スタッフ(相談員補助) | 施設利用者のサポートや事務補助、情報提供など |

| 講師・体験談のスピーカー | 自身の就労経験を伝える講演活動や企業研修への登壇など |

就職・転職を始める前に整理しておきたいこと

この章のポイント

- ● 自分の見え方や困る場面を具体的に整理しておくことで、必要な配慮を正確に伝えやすくなる

- ● 支援機器の利用状況や配慮してほしい点を明確にし、働きやすい環境条件を企業と共有できるようにしておくことが大切

- ● スキルや経験の棚卸しを行い、活かせる業務を把握するとともに、必要に応じて就労移行支援などの専門機関を活用するのがおすすめ

就職活動をスムーズに進めるためには、事前に自分の状態や希望を整理しておくことが大切です。特に視覚障害のある方は、職場で必要な配慮や働き方の条件を明確にしておくことで、企業側とのミスマッチを防ぐことができます。

ここでは、働き始める前に確認しておきたいポイントを4つに分けてご紹介します。

見え方の状態や困りごとを具体的に整理しておく

まずは、「自分の見え方」と「どんな場面で困りやすいか」をできるだけ具体的に言葉にしてみましょう。

例えば、

- 小さい文字が読みづらい

- 明るい場所では見やすいが、暗い場所では見えにくい

- 階段の段差が分かりにくい

- パソコンの操作は音声読み上げソフトがあれば可能

など、「いつ・どこで・どのように困るのか」日常生活や過去の仕事経験から振り返ってみるのがおすすめです。

どんな配慮があれば働きやすいかを具体的にしておく

企業に「配慮が必要」と伝える時は、「なんとなく困る」ではなく、できるだけ具体的に伝えられるように準備しておくことが大切です。例えば「音声読み上げソフトの使用が必要」「書類はPDFよりもWord形式のほうが読み上げに対応しやすく、確認がスムーズ」など、実際の使用状況や対応しやすい形式を明確にしておくことで、企業も環境整備を検討しやすくなります。

スキルや経験を棚卸しして「活かせること」を整理する

これまでに経験した業務や身につけたスキルを一覧にし、どのような場面で活かせるかを整理しておきます。特に「「支援機器を使ってこなしてきた作業」などは、企業側にとって参考になる情報となります。

| 得意なこと・できること | 具体的な経験・行動の例 | 活かせそうな仕事・業務の方向性 |

|---|---|---|

| キーボード入力が得意 | タイピング練習を継続している/ブラインドタッチに近い操作ができる | データ入力、文字起こし、簡単な文書作成など |

| 音声での情報理解が得意 | 読み上げソフトやラジオでの情報取得に慣れている | 説明音声を聞きながら行う作業/電話業務など |

| 決まった手順で作業するのが得意 | 毎日同じルーティンを崩さず実行できる | 軽作業、検品、仕分けなどの定型業務 |

| 計画的に行動するのが得意 | 予定をアラームやカレンダーで管理している | スケジュール調整が必要な事務補助や総務業務 |

| 話をよく聞くのが得意 | 人の話を集中して聞ける/内容をまとめるのが得意 | ピアサポート、相談対応、受付業務など |

| 落ち着いて行動できる | 混乱しにくく、周囲の状況に冷静に対応できる | 電話対応、来客受付、社内の庶務など |

スキルに自信がない場合は支援機関を活用するのもおすすめ

「働きたいけれど、スキルに自信がない…」という方は、就職に向けた準備を支援してくれる専門機関を利用するのもおすすめです。

例えば「就労移行支援」という制度では、視覚障害などの障害がある方が、安心して働けるように、パソコンの訓練や職場体験、就職活動のサポートなどを受けることができます。

視覚に関する配慮(音声読み上げソフトの練習や移動支援など)にも対応している事業所もあり、自分のペースで働く準備を進めることができます。

視覚障害の方が利用できる就労移行支援manaby(マナビー)とは?

就労移行支援manaby(マナビー)では、視覚障害のある方を含む、様々な障害のある方に対して、一人ひとりの見え方や体調、希望に合わせた就労支援を行っています。

例えば、「文字が読みづらくて、書類作成や情報確認が不安」「職場でどのように見えにくさを伝えたらよいかわからない」「自分のペースで学びながら、就職を目指したい」といったお悩みに対しても、無理のないペースで自分に合った働き方を一緒に考えていける環境が整っています。

- eラーニング「マナe」で、視覚的に学べる学習サポート:音声読み上げに対応した教材を使って、WordやExcelなどのパソコンスキルを動画やテキストで学習できます。視覚に配慮しながら、自分のペースでスキルを身につけられます。

- チャットや文字を中心にしたコミュニケーション支援:スタッフとのやり取りは、テキストチャットや音声サポートツールを活用するなど、柔軟な方法で対応しています。

- 在宅訓練や通所時間の柔軟な調整「通勤が不安」「外出先での移動に不安がある」という方には、自宅から参加できる在宅訓練も選択できます。

※在宅訓練の利用可否は、お住まいの自治体によって異なります。 - 就職活動から職場定着までのサポート:面接の準備から、職場で見えにくさをどう伝えるかの練習や支援、就職後のフォローアップ(最大6か月間)まで、長期的なサポート体制があります。

「書類の読み書きや通勤が不安だけど、自分にできる仕事はある?」「視覚のことで困っているけど、どう支援を受ければいいかわからない…」というお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。

視覚障害の方が仕事について相談できる機関

この章のポイント

- ● 就職や働き方に不安がある場合は、ハローワークの障害者専用窓口で求人紹介・実習・相談のサポートが受けられる

- ● 障害者雇用に特化した転職エージェントでは、視覚障害に理解のあるアドバイザーが求人紹介や面接対策をしてくれる

- ● 就労移行支援や支援団体・点字図書館など、視覚障害に特化した支援機関も活用することで、就労準備を安心して進められる

「自分に合った仕事がわからない」「職場で困ったときにどうしたらいいか不安」と感じたときは、専門の相談機関を活用することで、就職や職場定着に向けた具体的なサポートを受けることができます。

ここでは代表的な機関を紹介します。

ハローワークの障害者専用窓口を活用する

全国のハローワークには、障害者向けの専門窓口が設けられており、視覚障害の方も利用できます。

職業相談・求人紹介・職場実習の紹介などを通じて、就職活動をサポートしてもらえます。必要に応じて、視覚障害に配慮した求人内容の確認や、就労に向けた準備についても対応してもらえます。

障害者雇用に特化した転職エージェントを活用する

障害者雇用専門の転職サービスでは、視覚障害のある方の就職支援に詳しいアドバイザーが在籍しており、以下のようなサポートが受けられます。

- 希望や配慮事項に合った求人の紹介

- 応募書類や面接のアドバイス

- 就業環境(例:音声読み上げソフトの有無、通勤経路など)の事前確認

就労移行支援事業所に相談する

働くことに不安のある障害者の方に向けて、就労移行支援事業所では次のような支援を行っています。

- パソコンスキルやビジネスマナーなどの就職準備訓練

- 履歴書や職務経歴書の作成サポート

- 職場実習や就職活動の支援

なかには視覚障害に配慮した設備や訓練カリキュラムを整えた事業所もあり、安心して就労準備を進めることができます。

その他の相談機関

| 種類 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 視覚障害者支援団体 | 就労相談、職業訓練、各種情報提供など | 視覚障害者のニーズに特化したサポートが受けられる/ |

| 点字図書館 | 点字・録音図書の貸出のほか、IT講習や就労支援セミナーも実施 | 地域によっては職業相談やスキルアップ講座もあり、情報収集の場にもなる |

視覚に制限があっても、働きやすい環境は見つかる

視覚に不安がある方の中には、「自分にできる仕事はあるのか」「働くうえで周囲に迷惑をかけないか」といった悩みを抱える方も多くいます。しかし実際には、視覚障害のある方が活躍している職種は多岐にわたり、職場側の理解や配慮、支援制度の活用によって、無理なく働ける環境を整えることは十分に可能です。

例えば、特別なスキルや資格がなくても始められる仕事や、音声ソフトやルーペ、拡大読書器などの支援機器が使える環境、在宅勤務やフルリモートが可能な職場など、選択肢は広がっています。また、ハローワークや就労移行支援、障害者雇用枠の求人など、専門的な支援を受けながら自分に合った働き方を見つけることもできます。

自分の特性や体調に合った職場を選び、必要なサポートを受けながら、一歩ずつ働く準備を進めていくことが大切です。不安を感じた時は、専門機関に相談することから始めてみましょう。