就労選択支援とは?対象者や支援内容・利用方法を分かりやすく解説

- 就労選択支援とは?制度について分かりやすく解説

- 就労選択支援はいつから始まる?制度の開始時期

- 就労選択支援の対象者とは?

- どんな障害が対象になるの?精神・発達・身体などの種類

- 年齢や就労経験がなくても利用できる?

- 障害者手帳や診断書は必要?

- 就労選択支援ではどんな支援が受けられる?

- まずは「何ができるか」「どうしたいか」を一緒に整理できる

- 他の制度や職場情報を教えてもらえる

- 就労選択支援の費用は?自己負担や軽減制度をわかりやすく解説

- 就労選択支援の利用料はどのくらい?

- 就労選択支援の利用方法と手続きの流れ

- まずはどこに相談すればいい?

- 利用には「計画相談支援」が必要

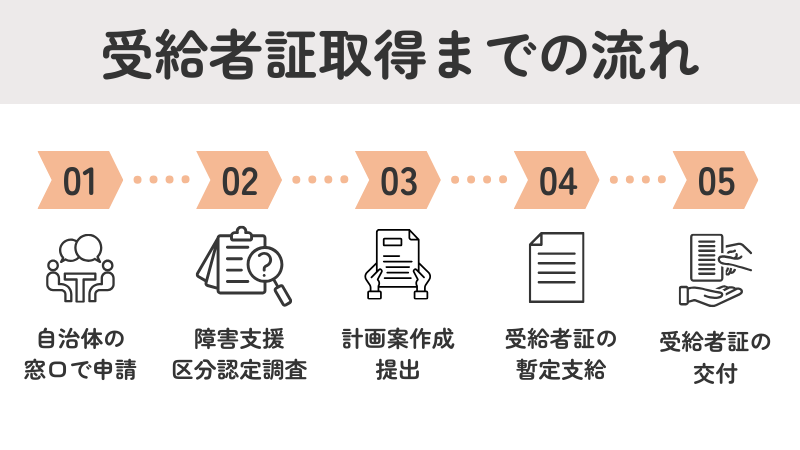

- 受給者証とは?取得に必要な手続き

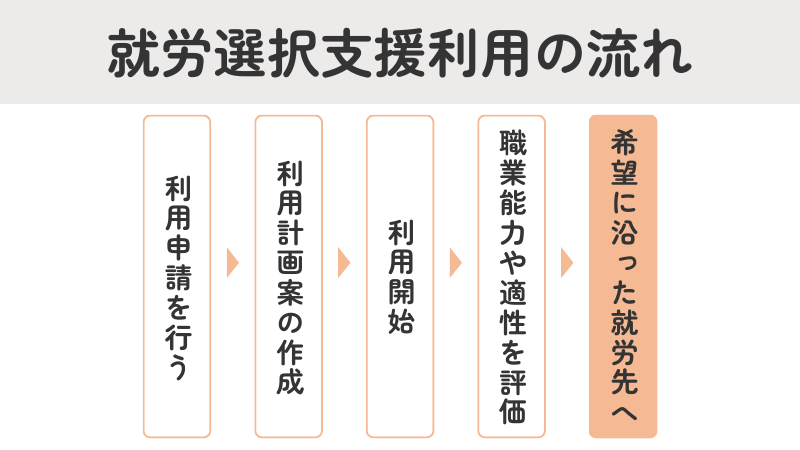

- 就労選択支援の利用までの具体的なステップ

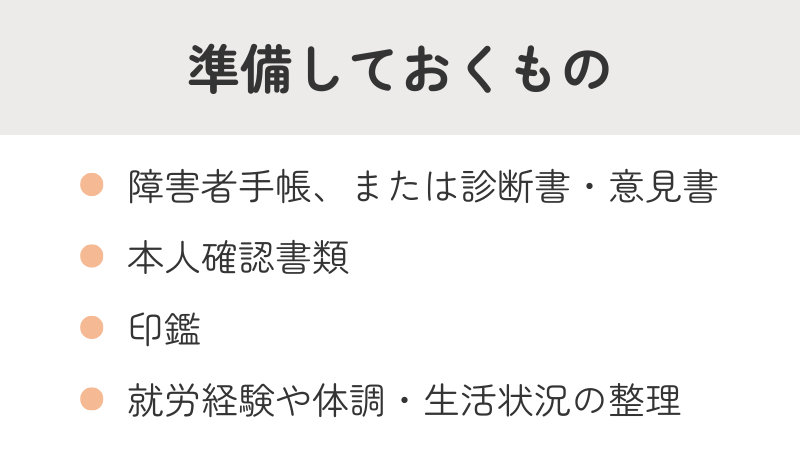

- 利用にあたって準備しておくもの

- 就労選択支援のメリット・デメリットを整理

- 他の就労支援との違いとは?

- 就労移行支援との違い

- 就労継続支援A型・B型との違い

- 就労定着支援との違い

- 就労選択支援はどこで受けられる?

- 就労選択支援を利用できる事業所

- 事業所ごとの支援内容に違いはある?

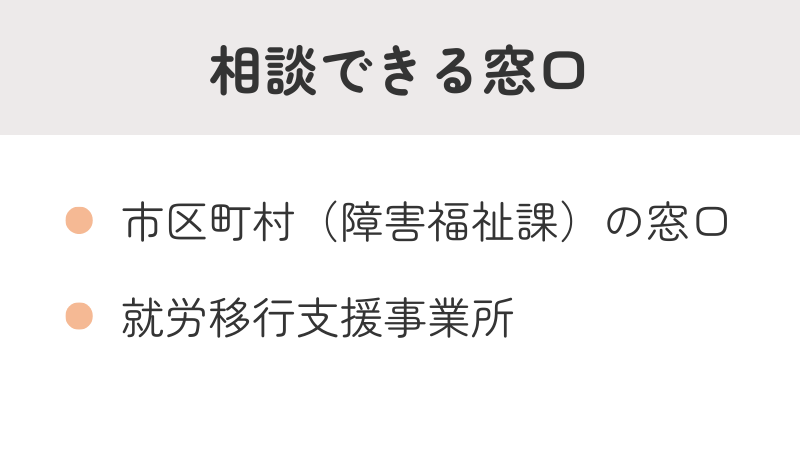

- 就労選択支援の利用について相談できる窓口

- 市区町村(障害福祉課)に相談する

- 就労移行支援も相談先のひとつ

- 就労移行支援manabyについて

- 就労選択支援に関するよくある質問

- 障害者手帳がなくても、就労選択支援を利用できますか?

- 利用するのにお金はかかりますか?

- 「就労」ってあるけど、働かなきゃいけないんですか?

- 就労移行支援との違いがよくわかりません。

- 何を支援してくれる制度なんですか?

- 働けるようになったら、就職先を紹介してくれるんですか?

- 途中でやめたくなったら、すぐやめられますか?

- 最初はどこに相談すればいいのですか?

- 就職するか迷っている段階でも使えるのが「就労選択支援」

「自分に向いている仕事って何だろう」「今の働き方で本当にいいのかな…」

働き方について、そう悩んだことはありませんか?そんな悩みを解決する手助けをしてくれるのが就労選択支援です。

就労選択支援は、障害のある方が自分に合った仕事や働き方を見つけるための大切なサポートです。

この記事では、就労選択支援がどんなサービスなのか、利用するまでの流れ、そして似た名前の支援との違いについて分かりやすく解説していきます。

この記事のまとめ

-

●

就労選択支援とは

2025年10月開始予定の新しい制度。 自分に合った就労支援サービスを見つけるためのサポートが目的 -

●

対象者

就労移行支援や就労継続支援の利用を考えている、またはすでに利用している方が対象

就労選択支援とは?制度について分かりやすく解説

就労選択支援は、障害のある方が自分に合った就労支援サービスを選びやすくするための、新しい制度です。

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)など様々な支援サービスの中から、本人の希望や適性に合わせた進路を選べるようサポートをしてくれます。

就労選択支援はいつから始まる?制度の開始時期

就労選択支援は、2022年の障害者総合支援法の改正で新設された制度です。全国で本格的にスタートするのは2025年10月1日からとなっています。

参考:厚生労働省「就労選択支援について」

就労選択支援の対象者とは?

就労選択支援の対象となるのは、就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)を新たに利用したいと考えている障害のある方、またはすでに利用している方です。

制度の導入にともない、サービスの種類や利用状況によって、就労選択支援の利用が原則として必要になる場合があります。

| サービスの種類 | 新たに利用を希望する方 | すでに利用している方 | |

|---|---|---|---|

| 就労継続支援B型 | 下記以外の方(就労アセスメント対象者) | 原則として利用(2025年10月〜) | 希望に応じて利用 |

| 50歳以上または障害基礎年金1級受給者就労経験があるが、年齢や体力により一般就労が難しい方 | 希望に応じて利用 | ||

| 就労継続支援A型 | 原則として利用(2027年4月〜) | ||

| 就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 原則として利用(2027年4月〜) | |

※制度の対象や利用ルールは、ご自身の年齢や就労経験などによって異なるため、事前に確認してください。

どんな障害が対象になるの?精神・発達・身体などの種類

就労選択支援は、障害の種類に関係なく、利用者本人の希望や能力、適性に合わせて就労の選択肢を広げる支援を目的としています。

そのため、特定の障害が対象と明確に決まっているわけではありませんが、一般的には以下のような障害が含まれます。

- 精神障害

- 発達障害

- 身体障害

- 知的障害

- 難病など(一部のケースで対象となることがあります)

重要なのは、障害の種類ではなく、これらの障害や疾患のある方で「就労移行支援」や「就労継続支援(A型・B型)」をすでに利用している、またはこれから利用しようとしている方が対象であるという点です。

年齢や就労経験がなくても利用できる?

就労選択支援には年齢制限がなく、年齢に関係なく利用できます。また、就労経験があるかどうかも利用の条件にはなっていません。

そのため、特別支援学校の生徒などまだ就労経験のない在学中の方も利用可能です。

障害者手帳や診断書は必要?

就労選択支援は、障害福祉サービスのひとつです。障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」を取得していることが基本的な条件となります。

受給者証を取得する際には、障害を証明する書類として、以下のいずれかが必要になります。

- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)

- 医師の診断書または意見書

つまり、障害者手帳がなくても診断書があれば受給者証を取得でき、就労選択支援を利用することができます。

就労選択支援ではどんな支援が受けられる?

就労選択支援では、利用者が自分に合った就労サービスや働き方を選べるように支援が行われます。ここでは代表的な支援内容を2つ紹介します。

まずは「何ができるか」「どうしたいか」を一緒に整理できる

まず、支援者と一緒に、自分の得意なことや希望する働き方を整理する時間が設けられます。

このプロセスを「アセスメント」といい、1か月ほどの短期間で作業体験や面談を通じて、利用者の能力や適性、必要な配慮を明らかにします。

結果はレポートにまとめられ、本人や家族、支援機関と共有し、今後の就労の方向性を一緒に考える土台になります。

他の制度や職場情報を教えてもらえる

障害者就労に関わる福祉サービスの制度や企業の求人情報、職場環境に関する情報を提供してもらえます。これにより、自分に合った選択肢を広げることができます。

本人の状況に応じて、就労先との連絡や調整、支援機関同士のケース会議も行われます。体調や生活環境に合わせ、無理なく働ける環境づくりをサポートしてもらえます。

就労選択支援の費用は?自己負担や軽減制度をわかりやすく解説

就労選択支援は、障害のある方が自分に合った働き方を見つけるための障害福祉サービスのひとつです。

障害福祉サービスは、利用者の経済的な負担をできるだけ軽くするための仕組みがあり、条件によっては自己負担が0円になる場合もあります。

就労選択支援の利用料はどのくらい?

| 区分 | 世帯の収入状況 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |

| 低所得世帯 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税が課税され、所得割が16万円未満の世帯 | 9,300円 |

| 一般2 | 所得割が16万円以上の世帯 | 37,200円 |

就労選択支援の自己負担は、原則サービス費用の1割ですが、世帯の所得に応じて「利用者負担上限月額」が定められています。

この上限額を超えて支払う必要はありません。

参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」

就労選択支援の利用方法と手続きの流れ

就労選択支援の利用方法と手続きの流れを簡単に解説します。

まずはどこに相談すればいい?

就労選択支援を利用するには、最初に市区町村の障害福祉窓口で初回相談を行います。ここで、現在の生活の様子や働きたい理由、希望する働き方などを伝えます。相談の内容をもとに、必要な手続きや準備物について案内してもらうことができます。

利用には「計画相談支援」が必要

就労選択支援を利用するには、「計画相談支援」が基本的に必要です。

計画相談支援とは、一人ひとりの状況や希望に合わせて「サービス等利用計画案」を作成する専門的な支援で、障害福祉サービスを利用する際に必要となります。

サービス等利用計画案の作成は、市区町村から指定された「特定相談支援事業所」の相談支援専門員が担当します。自分で事業所を探すのではなく、自治体や相談支援事業所の窓口で案内や調整を受けて利用するのが一般的です。

受給者証とは?取得に必要な手続き

就労選択支援を含む障害福祉サービスを利用するためには「障害福祉サービス受給者証」が必要です。取得までの流れは次のとおりです。

1. 自治体の窓口で申請

就労選択支援を利用したい旨を市区町村の障害福祉課に申し出ます。申請を受け付けると、次の調査段階へ進みます。

2. 障害支援区分認定調査

市区町村の職員や認定調査員が、申請者本人の生活の様子や心身の状態、就労への意欲を訪問や面談で確認します。調査では以下の点を総合的に判断します。

- 体力面や精神面の状況

- 家族や介護者の支援状況

3. サービス利用計画作成・提出

指定特定相談支援事業所が関わり、就労選択支援の利用に必要な「サービス等利用計画案」を作成します。計画案には、どのような支援をどのくらいの期間受けるのかが具体的に記されます。自治体によっては、自分で計画書を作る「セルフプラン」という方法を選べる場合もあります。

4. 受給者証の暫定支給

自治体によっては、本決定の前に約2ヶ月間の暫定支給が行われる場合があります。

5. 支給決定と受給者証の交付

提出された「サービス等利用計画案」や調査結果が審査され、支給が適切と判断されると正式に受給者証が交付されます。申請から交付までは、通常2週間から2か月ほどかかります。

就労選択支援の利用までの具体的なステップ

就労選択支援を利用した障害福祉サービス利用や一般就労に向けての流れは、大きく分けて以下の5つのステップで進みます。

まずは住んでいる市区町村の障害福祉窓口で、就労選択支援の利用申請をします。必要書類をそろえて提出し、自治体が内容を確認します。

申請後、指定された相談支援事業所の専門員が利用者の状況や希望を聞き取り、「サービス等利用計画書」を作成します。これをもとに支援の内容が決まります。

計画書に沿って、指定の就労選択支援事業所で訓練や作業がスタートします。働くための準備を進めていきます。

訓練の様子を専門スタッフが見て、職業能力や適性を評価します。この評価が、次のステップを決める重要なポイントとなります。

評価と本人の希望に合わせて、就労先を選びます。就労移行支援、継続支援、または一般企業での雇用へとつなげていきます。

参考:厚生労働省「就労選択支援実施マニュアル(P.13)」

利用にあたって準備しておくもの

就労選択支援をスムーズに利用するためには、事前にいくつかの書類や情報を準備しておくと安心です。

-

障害者手帳(身体・知的・精神)または医師の診断書・意見書

障害の種類や状態を証明するための書類です。

-

本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)

申請者本人であることを確認するために必要になります。

-

印鑑(必要な自治体もある)

手続きの際に求められる場合があるため、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。

-

これまでの就労経験や体調・生活状況の整理

スムーズにアセスメント(評価)を進めるために、過去の就労歴や健康状態、生活の状況をまとめておくことが役立ちます。

これらの書類や準備物は、自治体の障害福祉窓口や相談支援事業所で申請や相談をするときに必要になります。

なお、手続きの細かい部分は自治体によって異なることがあります。申請前に住んでいる自治体の窓口で確認しておくと安心です。

就労選択支援のメリット・デメリットを整理

利用する際のメリットとデメリットを分かりやすく整理しました。

| メリット | 比較項目 | デメリット |

|---|---|---|

| 自己負担は原則1割で上限もあり経済的負担が軽い | 収入・費用 | 利用中は収入が得られないため別の収入源が必要 ※アセスメント中の作業で利用者に工賃が発生した場合は利用者に払って差し支えない |

| 短期間(原則1か月)で集中して次のステップに進める | 利用できる期間 | じっくり考えたい方には期間が短く感じられる |

| 専門の支援員が適性や希望に合った職場を提案 | 支援内容 | 支援の質にばらつきがあり希望通りにならない場合も |

| 他の支援制度や職場情報で選択肢が広がる | 短期間で成果を出すため積極的な関わりが必要 | |

| 手続きや支援内容の説明で不安を軽減できる | 利用者の負担 | 手続きや調査に時間がかかり利用開始までに待ち時間が生じることがある |

| 利用者の状況に合わせた無理のない支援が可能 | 制度が新しく情報やサポートが十分でない場合もある |

この表からも分かるように、経済的な負担は少なく、短期間で適職探しを進めたい方には魅力的な制度です。ただし、期間中は収入が得られないことや事業所による支援の差、手続きの負担なども考慮しておく必要があります。

他の就労支援との違いとは?

就労選択支援は名前が似た制度が多く、混同しやすいです。ここでは代表的な他の就労支援制度との違いを簡単にまとめます。

就労移行支援との違い

就労移行支援は、一般企業への就職を目指すために、最大2年間の訓練や就職活動を行います。

一方、就労選択支援は「どの働き方や制度が自分に合っているか」を見極める短期(原則1か月)の制度です。

| 項目 | 就労選択支援 | 就労移行支援 |

|---|---|---|

| 目的 | 自分に合った働き方や制度を選ぶ | 一般企業への就職を目指す |

| 期間 | 原則1か月 | 最長2年間 |

| 主な内容 | 能力や適性の評価、関係機関との会議や連絡調整、利用できる支援の紹介 | 職業スキルやコミュニケ―ション等の訓練・職場実習・就職活動サポート |

| 利用後の流れ | 就労継続支援事業所(A型・B型)、就労移行支援事業所、ハローワーク等を通して一般就労 | 一般企業への就職、または別の支援制度へ進む |

就労継続支援A型・B型との違い

就労継続支援A型・B型は、障害や体調の状態から一般企業での勤務が難しい方に、福祉事業所での就労機会を提供します。

就労選択支援は実際に働く場の提供ではなく、どの制度や働き方が合っているかを検討する制度です。

| 項目 | 就労選択支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 働き方や制度の選択 | 雇用契約を結び賃金を得ながら働く | 雇用契約なしで作業や訓練を行う |

| 対象 | 働き方を決めたい方 | 一般就労が難しいが安定して働ける方 | 雇用契約が難しく、体調や能力に応じた活動を希望する方 |

| 収入 | なし | 最低賃金以上が保障される | 工賃(最低賃金の保障はされない) |

| 期間 | 原則1か月 | 制限なし | 制限なし |

就労定着支援との違い

就労定着支援は、障害福祉サービスを利用して実際に就職し働き始めた後に、職場で長く続けられるよう生活面や職場環境の調整・サポートを行う制度です。一方、就労選択支援は、働く前の段階で自分に合った働き方や支援制度を選ぶための支援を提供します。

| 項目 | 就労選択支援 | 就労定着支援 |

|---|---|---|

| 目的 | 自分に合った働き方や制度を選ぶ | 就職後の職場定着をサポート |

| 対象 | これから働く方現在就労継続支援事業所を利用されている方 | 就労移行支援などを利用して働き始めた方 |

| 内容 | 能力や適性の評価、関係機関との会議や連絡調整、利用できる支援の紹介 | 生活面の相談・職場環境の調整など |

| 期間 | 原則1か月 | 就職から最長3年間 |

就労選択支援はどこで受けられる?

就労選択支援を利用するには、まずお住まいの自治体の障害福祉窓口に相談します。

そこから自治体が「計画相談支援」へつなぎ、利用者の状況や希望に応じて就労選択支援を選んでくれます。

自分で事業所を探す必要はありません。

就労選択支援を利用できる事業所

就労選択支援は以下のような事業所で受けられます。

- 就労移行支援事業所

- 就労継続支援事業所

- 障害者就業 ・ 生活支援センター事業の受託法人

- 自治体設置の就労支援センター

- 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関

事業所ごとの支援内容に違いはある?

滋賀県のモデル事例をもとに、圏域ごとの支援内容の特徴を紹介します。

| 圏域 | 支援内容の特徴 | 具体的な取り組み |

|---|---|---|

| 湖北圏域 | 多機関連携による本人参加型ケース会議で多角的支援 | 様々な専門機関が参加し、情報共有を行う本人が自分の意見を述べる機会を設ける支援計画を共同で策定 |

| 湖東圏域 | 利用者の状態把握と情報提供に重点、本人の理解促進 | 定期的な状態評価を実施利用者に分かりやすい資料を提供家族への情報提供セッションを開催 |

| 湖南圏域 | 新様式アセスメントで客観的評価、中立機関の活用 | 新しい評価基準を用いたアセスメントを実施中立的な第三者機関による評価を導入結果に基づく個別支援プランの作成 |

同じ就労選択支援でも、細かい部分で地域ごとに違いがあり、それぞれの地域の特性や利用者のニーズに応じた支援体制が整っていることがわかります。

参考:厚生労働省「令和6年度 就労選択支援に係るモデル事業報告会」

就労選択支援の利用について相談できる窓口

就労選択支援の利用について相談できる主な窓口を2つ紹介します。

市区町村(障害福祉課)に相談する

市区町村の障害福祉課は、就労選択支援の利用について相談できる大切な窓口です。ここでは、支援を受けるための手続きや必要な書類など、具体的な情報を教えてもらえます。

まずは、直接窓口を訪れるか、電話で相談してみましょう。相談するときは、現在の状況や希望する支援内容をできるだけ具体的に伝えることが大切です。そうすることで、担当者からより適したアドバイスや支援プランの提案を受けられます。

就労移行支援も相談先のひとつ

就労移行支援を提供する事業所でも、就労選択支援についての相談が可能です。支援内容や利用方法について気軽に質問できます。

特に、すでに就労移行支援を利用している方は、担当の支援員に相談してみることをおすすめします。身近な支援者から直接説明を受けられるため、不安が軽減されます。

就労移行支援manabyについて

就労移行支援サービスのmanaby(マナビー)でも、就労選択支援をはじめとする障害福祉サービスについて相談が可能です。

支援員が支援内容や利用方法などを分かりやすく説明し、ご質問にも丁寧にお答えします。相談は無料ですので、気軽に利用してみてください。

就労選択支援に関するよくある質問

就労選択支援に関するよくある質問についてお答えします。

障害者手帳がなくても、就労選択支援を利用できますか?

障害者手帳がなくても利用できる場合があります。詳しくはお住まいの自治体の窓口に問い合わせることをおすすめします。

利用するのにお金はかかりますか?

基本的には利用料金がかかります。就労選択支援には自己負担があり、原則としてサービス費用の1割が必要ですが、自己負担額には上限がありますので、安心して利用できます。また、世帯収入によっては自己負担なしで利用できることもあります。

「就労」ってあるけど、働かなきゃいけないんですか?

いいえ、必ずしも働かなければならないわけではありません。就労選択支援は、利用者に合った就労先や支援サービスを選択できるようにサポートする制度です。ただし、自分の適性を確かめるために職場実習を行う場合があります。

就労移行支援との違いがよくわかりません。

それぞれの支援の違いは以下の通りです。

就労選択支援:利用者が自分の希望やスキルに合う支援や職場を選べるよう手助けする支援

就労移行支援:実際に働くためのスキル習得や職場への移行を支援

何を支援してくれる制度なんですか?

利用者の適性を調べ、その方に合った就労支援や職場を選ぶ手助けをしてくれる制度です。具体的には、職業訓練や職場実習を通して、本人の希望や能力を客観的に評価するアセスメントを中心に行います。

働けるようになったら、就職先を紹介してくれるんですか?

直接、就職先を紹介する制度ではありません。ハローワークなどの就労支援機関と協力し、企業情報の提供や職業指導、就労継続支援事業所や就労移行支援への橋渡しなどを行います。

途中でやめたくなったら、すぐやめられますか?

はい、本人の希望で途中で利用を中止できます。利用者の状況や気持ちに合わせて、支援期間や内容は柔軟に対応されます。中止したい場合は、支援事業所や担当の支援員にその旨を伝えれば、手続きを進めてもらえます。

最初はどこに相談すればいいのですか?

就労選択支援を利用したい場合、まずは市区町村の障害福祉窓口に相談するのが基本です。

就職するか迷っている段階でも使えるのが「就労選択支援」

就労選択支援は、「自分に合った仕事ってなんだろう?」「どんな働き方ができるんだろう?」と悩んでいる方のための新しい制度で、2025年10月から開始予定です。

「就労」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、就労選択支援はすぐに働くことを強制するものではありません。専門の支援員とじっくり話し合いながら、自分の得意なことや希望を整理し、今後の選択肢を広げるための大切な支援です。

就労選択支援を利用することで、就労移行支援や就労継続支援など様々な福祉サービスや就職先の中から、自分にぴったりの選択肢を見つけることができます。

仕事や働き方に少しでも迷いがあるなら、まずはお住まいの自治体の障害福祉窓口に相談してみましょう。

参考:厚生労働省「就労選択支援の実施について」