うつ病の方が就労移行支援を選ぶ時のポイント|支援内容とメリットを分かりやすく解説

- うつ病の方に合った就労移行支援の選び方

- 【前提】うつ病は就労移行支援の対象になる?

- 自分が就職したい業種があるか?

- やりたい仕事が分からない時は?

- 自分の困りごとに合った支援があるか?

- 自分が身につけたいスキルや資格が訓練プログラムに含まれているか?

- 無理なく続けて通える立地・アクセスであるか?

- うつ病の方におすすめの就労移行支援プログラム3選

- 気分の変化を相談できる定期面談

- ストレス対処や再発予防を学べるプログラム

- 就職後の定着サポート

- うつ病の方におすすめの就労移行支援の環境3選

- 在宅やオンラインで参加できる環境

- 少人数制で落ち着いた雰囲気

- 無理のない通所ペースを組める

- うつ病の方が就労移行支援を利用するメリット

- 生活リズムを整えやすくなる

- 気分の落ち込みや不安への対処法を練習できる

- 気分の変化を理解してくれる支援員に相談できる

- 就職活動を一人で抱え込まずに進められる

- 就職後も定着支援で長く働き続けられる

- うつ病の就労移行支援利用者の体験談

- 就労移行支援とは?

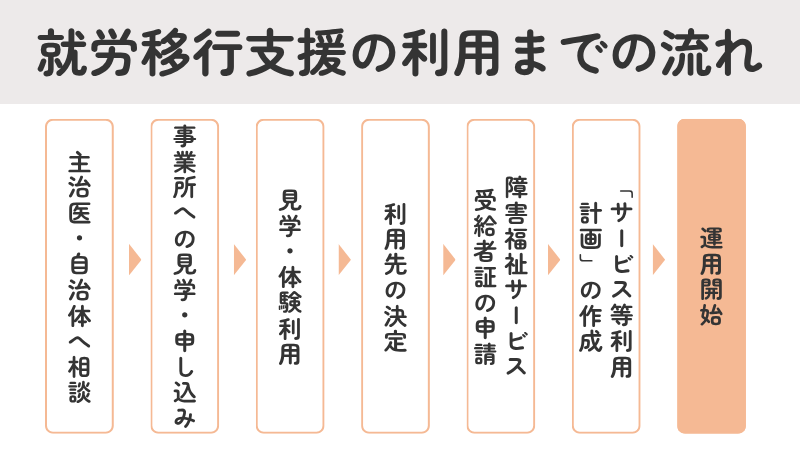

- 就労移行支援の利用までの流れ

- 就労移行支援に関するよくある質問

- うつ病でも就労移行支援を利用できますか?

- 通所が難しい日があっても利用できますか?

- 利用にあたって、障害者手帳は必要ですか?

- 利用料はどのくらいかかりますか?

- どのくらいの期間利用できますか?

- 就労移行支援とハローワークはどう違いますか?

- 「無理なく続けられる」就労移行支援を選ぼう

うつ病の方が就労移行支援を選ぶときに大切なのは、「無理なく続けられる環境かどうか」を見極めることです。通所ペースの柔軟さや在宅支援の有無、少人数で落ち着いた雰囲気など、自分に合った事業所を選ぶことが、安心して利用を続ける第一歩になります。

この記事では、就労移行支援で受けられる具体的な支援内容や、うつ病の方にとってのメリットを分かりやすく解説します。

この記事のまとめ

-

●

「無理なく続けられる環境」を選ぶのが大切

在宅支援や通所ペースの柔軟さ、少人数制など、自分の体調に合った環境を選ぶことで長く通いやすくなります。 -

●

うつ病の方向けプログラムをチェック

気分の変化を相談できる面談、ストレス対処法の練習、再発予防などのプログラムがある事業所を選ぶと安心です。 -

●

見学や体験で雰囲気を確かめよう

「通えるか不安」という方こそ、まずは見学で支援員との相性や雰囲気を確認することがおすすめです。

うつ病の方に合った就労移行支援の選び方

この章のポイント

- ● うつ病の方も就労移行支援を利用できる。手帳がなくても医師の意見書で利用できる場合がある。

- ● 就職実績・支援内容・スキル訓練・通いやすさを確認し、自分の体調や希望に合った事業所を選ぶ。

- ● 体調に合わせて在宅や短時間から始められる環境なら、無理なく通所を続けやすい。

ここでは、うつ病の方が安心して利用を続けやすい就労移行支援を選ぶためのポイントをご紹介します。

【前提】うつ病は就労移行支援の対象になる?

就労移行支援は、うつ病の方も対象に含まれています。利用できる条件は、18歳以上65歳未満で、一般企業への就職を希望していることが基本条件です。

また、必ずしも障害者手帳は必要ではなく、医師の診断書や意見書があれば利用できる場合も多くあります。

まずは主治医に「就労移行支援を利用したい」と相談してみることをおすすめします。

参考:厚生労働省「就労移行支援について」

自分が就職したい業種があるか?

就職実績を見るときのポイントは、「自分の希望する業種や職種が含まれているか」です。この視点で確認することで、「この事業所なら自分に合った就職が目指せそうか」を判断しやすくなります。

就労移行支援の公式サイトには「就職実績」や「定着率」が掲載されていることがあります。例えば「事務職で働きたい」「販売や接客に挑戦したい」といった希望がある方は、その業種での就職実績があるかをチェックすると安心です。

さらに、自分と同じように体調の波やブランクを抱えていた方の事例があれば、就職後の働き方を具体的にイメージしやすくなります。

やりたい仕事が分からない時は?

その場合は、就職実績の数値だけでなく、「どんな職種に就職している人が多いか」に注目すると、自分に合いそうな働き方のヒントを得やすくなります。

例えば、事務職への就職実績が多い事業所は、静かな環境で、集中してPC作業を行う訓練が充実していることが多いです。「体調の波があっても、自分のペースで作業できる方が安心」と感じる方にとっては、無理なく力を伸ばせる環境かもしれません。

一方で、販売や接客への就職実績が多い事業所では、人との会話や立ち仕事を想定したトレーニングが充実している可能性があります。「人とのやり取りを少しずつ練習して慣れたい」という方には合っていますが、逆に「体力的な負担を減らしたい」「人と関わる仕事は避けたい」と考える方には向かない場合もあります。

自分の困りごとに合った支援があるか?

就労移行支援は事業所ごとにプログラムの内容が異なるため、自分の困りごとに合った支援があるかを確認することが大切です。

例えば、次のような困りごとに合わせて、就労移行支援ではサポートを受けられます。

| 困りごとの例 | 支援内容の例 |

|---|---|

| 生活リズムが乱れやすい | 通所習慣づくりやスケジュール管理のサポート |

| 気分の落ち込みや不安が強い | 支援員との定期面談、ストレス対処のプログラム |

| 就職活動に自信がない | 履歴書の作成サポート、面接練習 |

| 体調の波で通所が不安 | 在宅や短時間から始められる柔軟な通所制度 |

自分の困りごとをまだうまく言葉にできなくても、公式サイトにある「訓練プログラムの内容」や「利用者の事例」を見てみると、自分に合いそうな支援をイメージしやすくなります。

自分が身につけたいスキルや資格が訓練プログラムに含まれているか?

就労移行支援では、PCスキルやビジネスマナー、資格取得のサポートなど、さまざまな訓練プログラムが用意されています。

ただし、どんなスキルを学べるかは事業所によって大きく異なるため、自分が目指す働き方に必要なプログラムが含まれているかを確認することが大切です。

| 目指す職種・目的 | 学べるスキル・資格の例 |

|---|---|

| 事務職を目指す | Excel・WordなどのPCスキル、ビジネスマナー |

| IT系を目指す | プログラミング、システム基礎、ネットワーク知識 |

| デザイン系を目指す | Photoshop、Illustrator、Webデザイン |

| 資格を取得つけたい | MOS、簿記、情報処理関連資格など |

こうしたスキルや資格は就職活動での強みになりやすく、履歴書に記載してアピールできる場合もあります。

また、うつ病の方の中には「一人で勉強を続ける自信がない」「気分の波で集中が続きにくい」と悩む方も少なくありません。そのような場合は、基礎から段階的に学べるカリキュラムや、資格試験に向けた勉強会・模擬問題のサポート、分からないときにすぐ質問できる環境があるかを確認すると安心です。支援員がそばでフォローしてくれることで、つまずいても一人で抱え込まずに学習を続けやすくなります。

無理なく続けて通える立地・アクセスであるか?

事業所までの通いやすさは、就労移行支援を継続できるかどうかに直結する重要なポイントです。うつ病の方の中には、体調の波や疲れやすさから、長時間の通勤や人混みの中を移動することが大きな負担になる方も少なくありません。

そのため、自宅から近い場所にあるかどうかに加えて、通勤時の電車の混雑や移動にかかる体力的な負担が少ないかを確認しておくと安心です。また、駅からの距離や周囲の環境(落ち着いて通いやすい場所かどうか)も、続けやすさを判断する際の目安になります。

さらに、通所時間を柔軟に調整できるかどうかや、在宅・オンラインでの支援に対応しているかも大切なチェックポイントです。こうした仕組みが整っていると、体調や気分の波がある方でも無理なく通い続けやすくなります。

うつ病の方におすすめの就労移行支援プログラム3選

この章のポイント

-

●

うつ病の方には「気分の変化を相談できる面談」がある事業所がおすすめ。

小さな不調も話せる環境があると、無理なく通所や訓練を続けやすい。 -

●

「ストレス対処・再発予防プログラム」で安定した働き方を身につけられる。

ストレスマネジメントやCBT(認知行動療法)などの講座があると、再発リスクを減らせる。 -

●

就職後も「定着サポート」で長く働き続けられる。

定期面談や職場との連携で、体調変化や人間関係の不安にも対応できる。

ここでは、うつ病の方におすすめのプログラムを3つ紹介します。

気分の変化を相談できる定期面談

うつ病の方は、日によって気分や体調の波が大きく変わることがあります。就労移行支援では、支援員との定期面談を通じて、その日の気分や困っていることを気軽に相談できます。

例えば「最近眠れない」「気分が落ち込みやすい」といった小さな変化でも話せることで、無理のない通所スケジュールや訓練内容に調整してもらえるのが安心できるポイントです。

事業所によっては、「個別面談」「カウンセリング面談」といった名前で実施されていることが多いです。

【こんな方におすすめ】

- ちょっとした不安や不調も気軽に相談したい方

- 気分の波があり、通所を続けられるか心配な方

ストレス対処や再発予防を学べるプログラム

うつ病は再発しやすい病気といわれており、就職後のストレスがきっかけで体調を崩してしまうケースも少なくありません。そのため、就労移行支援ではストレス対処法や再発予防に取り組むプログラムが用意されていることがあります。

例えば、事業所によっては次のような名前で実施されることが多いです。

- ストレスマネジメント講座(ストレスの原因を振り返り、対処法を学ぶ)

- 認知行動療法(CBT)ワーク(考え方のクセに気づく練習)

- リラクゼーション実習・呼吸法トレーニング(気持ちを落ち着ける方法を習得)

- セルフケアノート活用プログラム(気分や体調を日々記録し、自分のサインに気づく)

こうしたプログラムを通じて、気分が落ち込んだときに自分で対処できる方法や、再発を防ぐための生活上の工夫を学ぶことができます。その結果、就職後も安定して働き続けやすくなることも大きなメリットです。

【こんな方におすすめ】

- 体調の波で働き続けられるか不安な方

- 気分が落ち込んだときにどう対応すればいいか分からない方

- 再発を防ぐための具体的な工夫を学びたい方

就職後の定着サポート

就労移行支援の大きな特徴のひとつが、就職してからも受けられる定着サポートです。うつ病の方は、働き始めてからも環境の変化や人間関係、業務量の増加などによって体調を崩しやすい傾向があります。

定着サポートでは、定期的な面談や職場との連携を通じて、困りごとを早めに相談できる体制が整っています。「業務量が多くて疲れやすい」「人間関係で不安がある」といった悩みも、支援員が企業と調整してくれるため、無理を抱え込まずに働き続けやすくなります。

このようなフォローがあることで、「就職できても続けられないのでは」という不安を軽減し、長期的に安定して働ける安心感につながります。

【こんな人におすすめ】

- 就職したあとに体調が安定するか不安な方

- 一人で問題を抱え込みやすい方

- 初めての就職・復職で不安が大きい方

うつ病の方におすすめの就労移行支援の環境3選

この章のポイント

-

●

在宅・オンライン対応があると、体調が不安定な日でも無理なく参加できる。

チャット相談や在宅学習プログラムのある事業所は、継続利用しやすく安心。 -

●

少人数制・落ち着いた雰囲気の事業所は、安心して自分のペースで取り組める。

支援員との距離が近く、きめ細やかなサポートを受けられる環境がおすすめ。 -

●

無理のない通所ペースを組める事業所なら、長く通い続けやすい。

週1日・午前のみなど、段階的にペースを増やせる制度があると安心。

就労移行支援を続けていくうえで大切なのは、自分に合った環境を選べるかどうかです。特にうつ病の方は、体調や気分の波によって「通い続けられるか」「無理なく参加できるか」が大きな課題になりやすく、環境が合わないと途中で挫折してしまうこともあります。

そこでここでは、うつ病の方が安心して利用を続けやすい就労移行支援の環境を3つご紹介します。

在宅やオンラインで参加できる環境

うつ病の方にとって、毎日決まった時間に通所するのは大きな負担になることがあります。そのため、在宅やオンラインで参加できる環境が整っているかどうかは、就労移行支援を選ぶうえで重要なポイントです。

例えば、チャットでの相談対応や、自宅で取り組める学習プログラムが用意されている事業所なら、気分が安定しない日でも安心して継続できます。さらに、在宅訓練から就職につながった実績がある事業所であれば、「通所が難しくても就職を目指せるかどうか」だけでなく、将来的に在宅勤務などの働き方を実現できるかを判断する目安にもなります。

【こんな人におすすめ】

- 毎日通うのが体力的に負担になる方

- 気分の波で外出できない日がある方

- 自宅でもスキル学習や面談を続けられる環境が欲しい方

少人数制で落ち着いた雰囲気

人間関係のストレスや周囲の目が気になりやすい方にとって、少人数制で落ち着いた雰囲気のある事業所は安心して通いやすい環境です。少人数なら支援員の目が行き届きやすく、一人ひとりに合わせたサポートを受けやすいのが特徴です。

また、落ち着いた雰囲気の事業所は自分のペースで取り組めることが多く、結果として継続して通いやすい環境につながります。

【こんな人におすすめ】

- 大人数の場が苦手で気疲れしやすい方

- 自分のペースで訓練を進めたい方

- 支援員にじっくり相談したい方

無理のない通所ペースを組める

うつ病の方は体調の波があるため、無理のない通所ペースを組めるかどうかが大切なポイントになります。

事業所によっては、週1日や午前だけの短時間から始められ、体調が安定してきたら少しずつ通所日数や時間を増やしていくことが可能です。「いきなり週5日フルタイムで通わなければならないのでは」と心配する必要はありません。

自分のペースで段階的にステップアップできる環境があれば、負担を減らしながら安心して続けられるため、長く通いやすくなります。

【こんな人におすすめ】

- 毎日通えるかどうか不安な方

- まずは短時間から始めたい方

- 少しずつ生活リズムを整えていきたい方

うつ病の方が就労移行支援を利用するメリット

この章のポイント

-

●

生活リズムを整えながら、自分のペースで回復を目指せる。

週1日・短時間から始められる事業所が多く、体調に合わせて無理なく通所できる。 -

●

うつ病を理解した支援員に相談しながら安心して就職活動を進められる。

求人紹介・面接練習などを支援員と一緒に行うことで、不安を抱えずに活動できる。 -

●

就職後も定着支援で長く働き続けやすい。

定期面談や企業との連携により、体調や人間関係の不安を早期に解消できる。

ここではうつ病の方が就労移行支援を利用するメリットを5つ、紹介します。

生活リズムを整えやすくなる

就労移行支援を利用すると、決まった時間に通所する習慣をきっかけに、少しずつ起床・食事・睡眠のリズムを整えやすくなるのが大きなメリットです。

うつ病の方にとって、生活リズムの乱れは体調の悪化や気分の落ち込みにつながりやすい大きな悩みのひとつ。

その点、就労移行支援は「生活習慣を立て直すサポート」としても役立ちます。

また、「毎日通える自信がない」という方でも、週1回や午前のみの利用から始められる事業所も多いため、無理のないペースで安心して取り組めます。

気分の落ち込みや不安への対処法を練習できる

就労移行支援では、気分の落ち込みや不安にどう対応するかを練習できるプログラムが用意されていることがあります。こうした取り組みを通じて「落ち込んだときはこう対応すればいい」という自分なりの方法を身につけておくことで、再就職後も安心して働きやすくなります。

うつ病の方は、ちょっとした出来事をきっかけに気分が落ち込みやすかったり、不安が強くなったりすることがあります。そのため、支援員との面談で気分の変化を整理したり、グループワークでストレス対処法を学んだりする練習が役立ちます。

気分の変化を理解してくれる支援員に相談できる

就労移行支援では、うつ病の特性や体調の波を理解してくれる支援員に、気軽に相談できる環境が整っています。そのため「一人で抱え込まなくてもいい」という安心感につながり、無理なく長く通いやすいのが大きなメリットです。

うつ病の方は、日によって「今日は調子が良い」「今日は気分が落ち込む」といった波が大きく変わることがあります。そんな時に「最近疲れやすい」「気持ちが沈んでいる」など、ちょっとした不安を話すことで、訓練内容や通所ペースを調整してもらえます。

さらに、支援員と一緒に自分の状態を振り返ることで、無理をせず続ける工夫や再発を防ぐヒントを得られるのも安心できるポイントです。

就職活動を一人で抱え込まずに進められる

就労移行支援では、支援員と一緒に就職活動を進められるのが大きなメリットです。「自分だけで頑張らなくてもいい」という安心感を持ちながら、無理なく活動を続けやすくなります。

就職活動は、求人探しから履歴書の作成、面接準備までやることが多く、うつ病の方にとっては大きな負担になることがあります。一人で進めようとすると不安やプレッシャーが強まり、体調に影響してしまうこともあります。

その点、就労移行支援では、求人紹介・応募書類の添削・面接練習といった具体的なサポートを受けられるほか、活動計画を一緒に立てて優先順位を整理してもらえるため、次に何をすればいいか迷わず進められます。

さらに、体調や希望に合わせてペースを調整してもらえるので、安心して就職活動に取り組むことができます。

就職後も定着支援で長く働き続けられる

就労移行支援では、就職後も定着支援を通じてサポートを受けられるため、安心して長く働き続けやすいのが大きなメリットです。「就職したけれど続かなかったらどうしよう」という不安を減らし、キャリアを積み重ねやすくなります。

うつ病の方にとっては、「就職すること」だけでなく、その後に長く働き続けられるかどうかも大きな不安のひとつです。新しい職場での人間関係や業務量の変化は、再発や体調悪化のきっかけになることもあります。

その点、定着支援では定期的な面談や電話・オンライン相談に加え、必要に応じて企業の担当者との調整もしてもらえるため、困りごとを早めに解消しやすい仕組みがあります。また、正社員だけでなく短時間勤務や契約社員など、自分に合った働き方を続けられるように支援してもらえるのも安心できるポイントです。

うつ病の就労移行支援利用者の体験談

うつ病で前職を退職し、将来への不安から自宅にこもりがちだった私。就労移行支援に通い始め、まずは週1日の通所からスタートしました。支援員との面談で気分の波を整理し、PCスキルや応募書類の作成を少しずつ学んでいく中で、「できた」という小さな自信を積み重ねられました。就職活動も一人で抱え込まず進められ、今は無理のない働き方で再スタートできています。

参考:就労移行支援manaby「うつ病、5年の療養を経て見つけた「私らしい仕事」のかたち」

就労移行支援manabyでは、ほかにも実際の利用者のストーリーを紹介しています。リアルな体験談を知りたい方は、ぜひこちらもご覧ください。

就労移行支援とは?

この章のポイント

-

●

就労移行支援は、一般就職を目指す障害や難病のある方のための福祉サービス。

働く準備やスキル習得、職場定着を支援する仕組み。 -

●

18歳〜65歳未満が対象で、障害者手帳がなくても医師の診断書で利用できる場合がある。

発達・精神・知的・身体障害など、幅広い対象に対応。 -

●

利用料は多くの方が0円〜数千円程度で、原則2年以内に就職を目指す。

所得に応じた負担上限があり、生活保護・低所得世帯は無料のケースも。

就労移行支援とは、障害や難病などがある方が一般企業への就職を目指すために、働く準備やスキルを身につけることができる福祉サービスです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利用条件 | 18歳〜65歳未満が対象。発達障害・精神障害・知的障害・身体障害などがある方。障害者手帳がなくても医師の診断書などで利用できる場合あり。 |

| 費用の目安 | 原則1割負担。世帯所得に応じて月額上限が設定され、多くの方は0円〜数千円程度。生活保護・低所得世帯は無料の場合も。 |

| 利用期間 | 原則2年間。必要に応じて延長が認められる場合もあるが、基本は「2年以内に就職を目指すサービス」。 |

就労移行支援の利用までの流れ

この章のポイント

-

●

就労移行支援の利用には、医師・自治体への相談から始まる。

主治医の意見書が必要な場合もあり、まずは医療機関や自治体で利用可否を確認する。 -

●

見学・体験を通して、自分に合う事業所を選ぶことが大切。

雰囲気や支援内容を確認し、納得したうえで利用先を決定する。 -

●

受給者証の申請後、契約を結んで通所がスタートする。

受給者証交付後に正式契約し、最初は短時間から無理なく始められる。

就労移行支援を利用するには、医師や自治体への相談、事業所の見学・体験、申請手続きといったステップを経て利用開始となります。ここでは、その基本的な流れを整理して紹介します。

- 主治医・自治体への相談 就労移行支援を利用できるか、まず主治医や自治体(障害福祉課)に相談します。 医師の意見書が必要な場合もあるため、早めに確認しておくと安心です。

- 事業所への見学申し込み 気になる事業所に問い合わせ、見学日を予約します。

- 見学・体験利用 実際に事業所を見て雰囲気を確かめ、数日間の体験を通して「自分に合うか」を確認します。

- 利用先の決定 利用したい事業所を選び、支援員と一緒に今後の方針を相談します。

- 福祉サービス受給者証の申請 自治体の障害福祉課に申請します。申請後、1〜2週間ほどで受給者証が交付されます。

- 相談支援事業所による「サービス等利用計画」の作成 利用開始にあたって、相談支援専門員と面談を行い、計画書を作成します。

- 利用契約・通所開始 受給者証が交付されたら、事業所と正式に契約を結び、通所がスタートします。

就労移行支援に関するよくある質問

うつ病でも就労移行支援を利用できますか?

はい、利用できます。うつ病を含む精神疾患は就労移行支援の対象です。医師の診断書や意見書があれば、障害者手帳を持っていなくても利用できる場合があります。

通所が難しい日があっても利用できますか?

事業所によっては、週1日・午前のみなど短時間から始められるほか、在宅やオンライン支援に対応しているところもあります。体調の波に合わせて柔軟に通えるのが特徴です。

利用にあたって、障害者手帳は必要ですか?

必ずしも必要ではありません。医師の診断書や意見書があれば利用できるケースも多いため、まずは主治医や事業所に相談してみるのがおすすめです。

利用料はどのくらいかかりますか?

多くの方は、自己負担0円で就労移行支援を利用しています。

実際に、就労移行支援manabyでは約8割の方が自己負担0円で利用されています。

また、世帯収入に応じて上限額が設定されているため、自己負担が発生する場合でも月額は0円〜数千円程度に収まることが一般的です。

どのくらいの期間利用できますか?

原則は最長2年間です。ただし、やむを得ない事情がある場合は延長できるケースもあります。

就労移行支援とハローワークはどう違いますか?

ハローワークは求人紹介や失業給付の手続きが中心ですが、日々の通所や訓練サポートはありません。就労移行支援は「生活リズムを整えながら働く準備をする場所」で、役割が異なります。

「無理なく続けられる」就労移行支援を選ぼう

就労移行支援の最大のポイントは、うつ病の方が無理なく続けられる環境を選べるかどうかです。通所頻度や在宅支援の有無、少人数制で落ち着いた雰囲気かなど、自分に合った環境を選ぶことが、継続のしやすさにつながります。

また、支援内容としては、自己理解を深める相談、体調に合わせたサポート、ストレス対処の練習、就職後の定着支援などが役立ちます。

これらを通じて、生活リズムを整えながら、自分らしく働く力を少しずつ育てていけるのが、就労移行支援の大きなメリットです。

「続けられるか不安」という方こそ、まずは見学や相談で雰囲気を確かめてみることをおすすめします。