障害者雇用の合理的配慮とは?具体例や相談先を紹介

- 障害者雇用における「合理的配慮」とは?まずは基本を理解しよう

- 「合理的配慮」とは?

- どこまで配慮してもらえるの?

- 企業には「合理的配慮」の義務がある

- 配慮を受けるには「自己開示」が必要

- 障害者雇用でどんな「合理的配慮」が受けられる?

- 仕事面の配慮:タスクの進め方・働き方の工夫

- 人間関係の配慮:コミュニケーションのハードルを下げる

- 環境・勤務制度の配慮:安心して働き続けられる仕組みづくり

- そもそも「障害者雇用」とは?制度の基本を解説

- 一般雇用との違いは?

- 障害者雇用の対象は?

- 障害者手帳は必要?なくても障害者雇用で就職はできる?

- 障害者雇用で働くメリット・デメリット

- 合理的配慮を受けるには「伝え方」が大切

- 配慮を考える時は、まず困りごとを整理しよう

- 伝えるタイミングは?

- 支援機関と一緒に伝える方法もある

- 配慮をお願いしたら嫌がられる?企業側の本音

- 「配慮を求めると採用されにくい」の誤解

- 企業が評価する「配慮の伝え方」とは

- 合理的配慮のある職場を見つけるには?求人の探し方

- 障害者向け求人サイト・転職エージェントの活用

- ハローワークの障害者窓口も

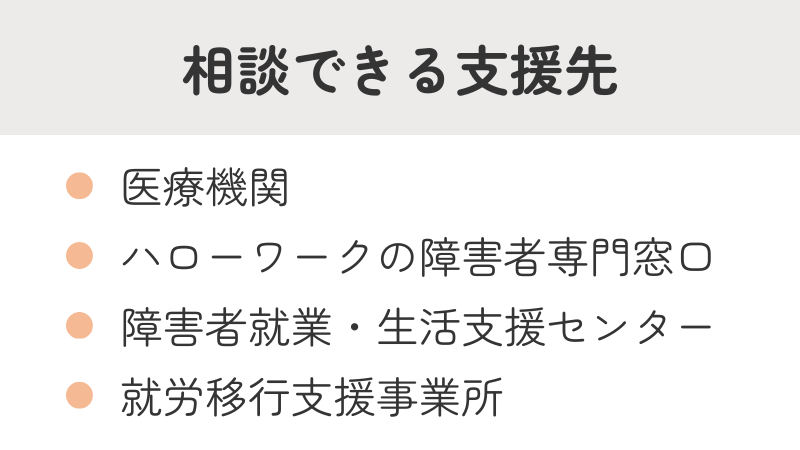

- 障害者雇用について相談できる支援先

- 医療機関

- ハローワークの障害者専門窓口

- 障害者就業・生活支援センター

- 就労移行支援事業所

- 就労移行支援manabyについて

- 障害者雇用の合理的配慮に関するよくある質問

- 合理的配慮ってどこまでお願いできますか?

- 合理的配慮を受けるには障害者手帳が必要ですか?

- 面接で配慮について話すのは不利になりませんか?

- 自分の困りごとを企業にどう伝えればいいか分かりません。

- 障害者雇用の合理的配慮って、いつから受けられるんですか?

- 障害者雇用だとキャリアアップは難しいのでしょうか?

- あなたに合った合理的配慮を見つけよう

障害のある方が、働く上で「もっとこうだったら働きやすいのに…」と感じることがあるかもしれません。

障害者雇用では、こうした困りごとを軽減するために企業が一人ひとりの状況に合わせて働き方を調整する「合理的配慮」という取り組みが行われます。

一方で「どこまで配慮してもらえるのか」「お願いすると負担をかけてしまうのでは」と不安に感じることもあるでしょう。

この記事では、障害者雇用における合理的配慮の考え方や実際に行われている配慮の例を紹介します。

この記事のまとめ

-

●

障害者雇用における「合理的配慮」とは

>障害のある方が安心して働けるように職場環境や業務内容を個別に調整すること -

●

配慮を受けるためのポイント

必要な配慮を受けるには、自分から具体的な困りごとを伝えることが重要

障害者雇用における「合理的配慮」とは?まずは基本を理解しよう

障害者雇用における「合理的配慮」とは何か、どこまで配慮してもらえるか基本を解説します。

「合理的配慮」とは?

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 障害のある方とない方が同じように働けるように、職場のさまざまな障壁を取り除くこと |

| 対象 | 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)などすべての障害が対象。障害者手帳の有無や雇用形態(正社員・パートなど)は関係ない |

| 内容 | 一人ひとりの状態や職場環境に応じて個別に調整される |

合理的配慮とは、障害のある方が働くうえで感じる困りごとを軽くし、安心して働けるようにするための具体的な調整や工夫のことです。

どこまで配慮してもらえるの?

合理的配慮は、働くうえでの困りごとを減らすための仕組みですが、企業側にもできる範囲があるため、会社の規模や業務の内容に応じて、「過度な負担にならない範囲」で提供することが法律で決められています。

配慮の方法や範囲は企業によって異なりますが、障害のある方本人との話し合いを通じて、できること・できないことをすり合わせながら決めていくことが基本です。

企業には「合理的配慮」の義務がある

「合理的配慮」とは、障害のある方が他の方と平等に働けるよう、必要な調整や支援を行うことを指します。これは、誰もが自分らしく働くための基本的な権利に基づくものであり、単なる善意ではなく、企業にとって法的な義務でもあります。

日本では、以下のような法律により、企業の責任が明確に定められています。

| 法律名 | 内容 |

|---|---|

| 障害者雇用促進法(2016年改正) | 企業に対して、合理的配慮の提供を義務化 |

| 障害者差別解消法(2024年改正) | 民間企業にも合理的配慮の提供が法的義務に拡大 |

「合理的配慮」は、誰もが自分らしく生きるための基本的な権利に基づいています。日本では「障害者差別解消法」や「障害者雇用促進法」といった法律によって、企業に合理的配慮を行うことが義務付けられています。

特に、2016年には改正された障害者雇用促進法でこの義務が明確になり、さらに2024年4月からは障害者差別解消法の改正によって、民間企業にも法的義務が拡大されました。これは、障害のある方がより働きやすい社会を目指すための大きな前進と考えられます。

参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要」

参考:内閣府「改正障害者差別解消法が施行されました」

配慮を受けるには「自己開示」が必要

企業が合理的配慮を行うには、本人からの申し出(自己開示)が必要です。どのような配慮が必要か、どんな場面で困りやすいかなど具体的に伝えることが配慮の第一歩となります。

企業側には、企業には、本人が何も伝えていない段階で配慮を行う義務はありません。そのため、困りごとや希望を自分から伝えることが働きやすい環境作りにつながります。

障害者雇用でどんな「合理的配慮」が受けられる?

ここでは、具体的にどのような配慮があるのか、仕事・人間関係・職場環境の3つの視点でご紹介します。

仕事面の配慮:タスクの進め方・働き方の工夫

業務の手順のマニュアル化

たくさんの作業手順を覚えるのは大変ですが、マニュアルがあると何度でも見返せるので安心です。自分のペースで確認しながら仕事が進められます。

一度にたくさんの指示を出さずに、段階的に伝えてもらう

一度にたくさんのことを頼まれると、どれから手をつけていいか分からなくなったり、焦ってしまったりすることがあります。そんな時は、一つずつ順番に丁寧に指示してもらうことで落ち着いて仕事に取り組めます。

在宅勤務や短時間勤務を選べる

体調に波があるときや、通勤そのものが負担に感じるときには、在宅勤務や短時間勤務がとても助かります。無理なく働き続けられる選択肢があるだけで気持ちにゆとりが生まれます。

人間関係の配慮:コミュニケーションのハードルを下げる

定期的な面談の機会を設けてもらう

普段は言い出しにくいことでも、「話す時間」が決まっていると気持ちを整理して伝えやすくなります。困っていることを打ち明けたり、サポートをお願いしたりしやすい環境が整っていると安心です。

フィードバックをやさしく、具体的に伝えてもらう

何が良かったのか、どう改善すればいいのかを分かりやすく伝えてもらえると、自信を持って次に進めます。厳しい言い方ではなく、気持ちに配慮しながら教えてもらえると前向きな気持ちを保ちやすいです。

自分に合った連絡手段を選べるようにしてもらう

例えば、口頭のやりとりが苦手な場合はチャットやメールにしてもらえると安心できます。自分に合ったやりとりの方法を選ばせてもらえると必要以上に緊張せずに済みます。

環境・勤務制度の配慮:安心して働き続けられる仕組みづくり

音や光の刺激を抑えた席に配置してもらう

静かな場所や、やわらかい照明の席にしてもらえると、感覚が過敏な場合でも集中しやすくなります。必要があればパーテーションを使って視界や音を区切ってもらえることもあります。

体調や通院に合わせた柔軟な勤務時間の設定をしてもらう

体調が安定しない日や通院が必要な時は、出勤時間を遅らせてもらえたり早退させてもらえたりすることで、安心して仕事を続けることができます。

休憩スペースやリフレッシュできる場所がある

疲れを感じたときや、少し気持ちを落ち着けたいときに使えるスペースがあると助かります。自分のペースで休憩できる場所があることで、心身ともに余裕をもって働けます。

そもそも「障害者雇用」とは?制度の基本を解説

障害者雇用とは、身体障害・知的障害・精神障害など、「長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける、または職業生活を営むことが著しく困難な方」を、その特性や能力に応じて企業などが雇用する取り組みです。

参考:厚生労働省「障害者雇用促進法の概要(昭和35年法律第123号)」

一般雇用との違いは?

| 項目 | 一般雇用 | 障害者雇用 |

| 対象 | 障害の有無に関わらずすべての求職者 | 原則、障害者手帳を所持している方 |

| 採用基準 | 通常の採用基準に基づく | 障害の特性に配慮しながら採用 |

| 法定雇用率 | なし | 企業は法定雇用率(一定割合の障害者雇用)が義務 |

| 合理的配慮 | 任意(個別交渉が必要) | 法律で配慮が義務付けられている |

| 支援内容 | 基本的に一般的な就業支援のみ | 勤務時間調整、職場環境改善、業務内容の調整など個別支援あり |

| 評価方法 | 能力・実績・成果で評価 | 障害に応じた配慮を考慮した評価 |

| 評価方法 | 能力・実績・成果で評価 | 障害に応じた配慮を考慮した評価 |

働き方は大きく分けて、「一般雇用」と「障害者雇用」の2つがあります。

一般雇用は、障害の有無に関わらず、誰でも応募できる求人です。企業は特別な配慮を前提とせず、業務内容やスキルに応じて採用を判断します。

一方で、障害者雇用は、障害のある方が無理なく働けるように、職場環境や業務の内容などに配慮がなされる働き方です。法律に基づき企業に採用が義務付けられており、安心して働けるサポートが整っています。

障害者雇用の対象は?

原則として、以下のいずれかの手帳を所持している方が対象となります。

- 身体障害者手帳

- 精神障害者保健福祉手帳

- 療育手帳

これらの手帳は、障害のある方に対して必要な支援や配慮を受けるための「証明」としての役割があります。

障害者手帳は必要?なくても障害者雇用で就職はできる?

結論から言うと、障害者手帳を持っていない場合、「障害者雇用枠」での就職は原則できません。

ただし、障害者手帳がなくても「一般雇用」で働きながら、会社に自分の障害について伝え、必要な配慮をお願いすることもできます。この場合、会社に配慮をする義務はありませんので、個別の話し合いが必要になります。

障害者雇用で働くメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 体調や特性に合わせた働き方がしやすい | 給与水準が一般雇用より低くなりやすい |

| 通院や休職への理解や柔軟な対応が受けられる | 業務が限定的でやりがいを感じにくい場合がある |

| 支援制度や職場定着サポートがあるため安心して働ける | キャリアアップの制度や機会が十分整っていない職場もある |

| 無理のない勤務時間や業務調整が可能 | 企業によっては責任ある仕事や成長のチャンスが限られる場合がある |

「障害者雇用」という働き方には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットもあります。制度や職場の特徴を理解し、自分に合った環境を選ぶことが大切です。

合理的配慮を受けるには「伝え方」が大切

会社に合理的配慮を求める際は、「どのように伝えるか」がとても重要です。伝え方によって、スムーズに配慮が得られたり、職場との良好な関係を築けたりすることがあります。

配慮を考える時は、まず困りごとを整理しよう

まずは、どんな場面で困っているのかを具体的に整理してみましょう。「どのようなサポートがあれば安心して働けるのか」まで考えておくと、伝えるときに役立ちます。

例えば

- 視覚的な情報の処理が難しい → 書類や指示は音声やテキストで受け取りたい

- 集中が途切れやすい → 静かな場所で作業できる環境があると助かる

といったように、自分にとって必要な配慮を具体的に伝えることが大切です。

伝えるタイミングは?

合理的配慮を伝えるタイミングは、大きく分けて4つあります。それぞれのタイミングでのメリット・ポイントを紹介します。

| タイミング | メリット | ポイント |

|---|---|---|

| 応募書類提出時・面接時 | 最初から必要な配慮を伝えることで、サポート体制を整えてもらいやすく、入社後のミスマッチを防げる | 伝えることに不安を感じるかもしれないが、早めに共有することで相互理解につながりやすい |

| 必要になったとき(症状の変化など) | 困りごとが出てきたタイミングで伝えることで、すぐに具体的な対応を検討してもらえる | 状況を整理して伝えると理解されやすく、必要に応じて医師の意見書の活用も検討できる |

| 面談や評価の場 | 落ち着いて話せる時間が確保されており、配慮の見直しなども相談しやすい | 面談をきっかけに、今の働き方を振り返りながら伝えるとスムーズ |

支援機関と一緒に伝える方法もある

「伝えにくい」「どう伝えたらいいかわからない」と感じる場合は、就労移行支援事業所や障害者就業・生活支援センターなど、第三者の支援機関に相談するのも一つの方法です。

支援機関が間に入ることで、第三者の視点から適切なアドバイスを受けることができ、企業とのコミュニケーションがスムーズになることがあります。

配慮をお願いしたら嫌がられる?企業側の本音

合理的配慮は法律で事業主に提供義務があるため、配慮を求めたことで嫌がられることは基本的にありません。むしろ、配慮が必要なことを伝えてもらうことで、企業側も安心して働いてもらうための準備ができます。

ただし、企業が提供できる配慮の範囲は、企業の規模や業種、仕事内容によって異なります。どんな配慮でもすべてが叶うわけではない、という点は理解しておく必要があります。

「配慮を求めると採用されにくい」の誤解

これは誤解されがちな点です。配慮を求めたからといって、それが直接の原因で採用されないわけではありません。

もし採用に至らなかったとしても、それは企業が提供できる配慮の範囲と、求職者の方が求める配慮が合わなかった可能性があります。

例えば、求める配慮が企業の規模や業務内容から見て「過度な負担」と判断されたケースなどが考えられます。

重要なのは、配慮をお願いすること自体が悪いことではないということです。むしろ、必要な配慮を正直に伝えることで自分に合った、無理なく働ける企業と出会うチャンスが広がると考えましょう。

企業が評価する「配慮の伝え方」とは

面接などで配慮について話す際、企業に好印象を持ってもらうためには、どのような伝え方をすればよいのでしょうか?企業が「この人なら安心して働いてもらえそうだ」と感じる伝え方のポイントを5つご紹介します。

具体的に、分かりやすく伝える

「〜が苦手です」だけでなく、「〜が苦手なので、〇〇のような配慮があれば、△△なことができます」と、具体的な困りごとと配慮内容、そして配慮があればどう業務に貢献できるかをセットで伝えましょう。

良い例:「一度に複数の指示が出ると混乱してしまうため、タスクは一つずつ書面で指示をいただけると、漏れなく確実に業務を進められます。」

悪い例:「指示が曖昧だと困ります。」

前向きな姿勢で伝える

配慮を求めることで「働く意欲がない」と誤解されないように、「この配慮があれば、もっと会社に貢献できます」「長く安定して働きたいので、ぜひご相談させてください」といった前向きな姿勢で伝えることが大切です。

会社の状況への理解を示す

会社の規模や業務内容によって、提供できる配慮が異なることを理解している姿勢を見せることも重要です。「御社でご対応可能な範囲で構いませんので、ご相談させていただければ嬉しいです」といった言葉を添えると、協力的な印象を与えられます。

相談の姿勢で伝える

一方的に要求するのではなく、「ご相談させてください」「一緒に考えさせてください」という姿勢で臨むと、会社側も一緒に解決策を探ろうとしてくれます。

配慮をお願いすることは、決して特別なことではありません。自分らしく働くための大切なステップです。安心して、正直な気持ちを伝えていきましょう。

合理的配慮のある職場を見つけるには?求人の探し方

合理的配慮を受けやすい職場を見つけるには、一般的な求人サイトに加えて障害者雇用に特化したサービスの活用が効果的です。

障害者向け求人サイト・転職エージェントの活用

- 障害者向け求人サイトでは、検索条件を細かく設定することで、自分のニーズに合った企業を効率的に探せます。

例:障害種別ごとの雇用実績、在宅勤務、柔軟な勤務時間などの条件で絞り込みが可能

- 転職エージェントでは、担当者が希望や困りごとを丁寧にヒアリングし、企業との橋渡しをしてくれます。

合理的配慮に関する要望を代わりに伝えてくれるため、応募前に不安を軽減できるのが大きなメリットです。

ハローワークの障害者窓口も

ハローワークには、障害者専門の窓口があり、障害に応じた職場探しをサポートしてくれます。求人紹介だけでなく「どんな配慮が受けられるか」「面接で何を伝えたらよいか」などの相談にも対応しています。

参考:ハローワークインターネットサービス「就職を希望する障害者の方に専門的な支援を行っています」

参考:厚生労働省「全国のハローワークの所在案内」

障害者雇用について相談できる支援先

障害者雇用についての悩みや質問は、専門の支援機関を活用することで的確なアドバイスを受けることができます。ここでは、代表的な4つの相談先をご紹介します。

医療機関

まず相談先として挙げられるのが、普段の状態をよく知ってくれている主治医などの医療機関です。現在の体調で働けるのか、どんな働き方が合っているのかといったアドバイスをもらうことができます。一般雇用がよいか、障害者雇用がよいか迷っている場合や、障害者手帳の取得についても相談することが可能です。

ハローワークの障害者専門窓口

ハローワークには障害のある方を対象とした専門の窓口があります。ここでは、求人情報の提供だけでなく履歴書や職務経歴書の書き方、面接の準備など、就職活動全般のサポートを受けることができます。

参考:厚生労働省「ハローワーク」

障害者就業・生活支援センター

就労と生活の両面からサポートしてくれるのが、障害者就業・生活支援センターです。職場での合理的配慮に関する相談や、職場環境の改善提案など、働き続ける上での課題に対して具体的な支援を行っています。必要に応じて職場との調整も行ってくれるため、長く働きたい人にとって心強い存在です。

参考:厚生労働省「令和7年度障害者就業・生活支援センター一覧」

就労移行支援事業所

働くためのスキルを身につけたい場合は、就労移行支援事業所の利用も有効です。ここでは、ビジネスマナーやPCスキルなどの職業訓練に加えて、利用者に合った求人の紹介や、必要な配慮の整理・企業への伝え方など、障害者雇用で働くための具体的なサポートが受けられます。さらに、就職後も職場に定着できるよう、継続的なフォローが行われており、長期的な支援が期待できます。

就労移行支援manabyについて

就労移行支援事業所 manaby(マナビー)では、障害や特性に合わせて、就職に向けたさまざまなサポートを行っています。

- 障害者雇用のメリット・デメリットの説明

- 自分の特性や必要な配慮の理解・言語化のサポート

- 面接や入社前にどう伝えるか、タイミングの相談

- 働き始めてからも安心できる職場定着の支援

manabyでは、特性の整理や配慮の伝え方など、一人ひとりに合わせてサポートしています。まずは、無料相談からでも大丈夫です。お気軽にご相談ください。

障害者雇用の合理的配慮に関するよくある質問

障害者雇用の合理的配慮に関するよくある質問まとめた

合理的配慮ってどこまでお願いできますか?

障害者雇用促進法では、「事業主は過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供する義務がある」とされています。そのため、どこまで配慮が受けられるかは企業によって異なりますが、基本的には企業に負担がかからない範囲で配慮されます。

合理的配慮を受けるには障害者手帳が必要ですか?

合理的配慮は、障害者手帳の有無にかかわらず、長期にわたり就業生活に制限や困難があるすべての人が対象です。ただし、障害者雇用枠で応募する場合は、障害者手帳による証明が必須となります。

面接で配慮について話すのは不利になりませんか?

面接で合理的配慮について話すことが必ずしも不利になるとは限りません。必要な配慮を具体的かつ前向きに伝えることで、自分らしく安心して働ける企業と出会いやすくなります。

自分の困りごとを企業にどう伝えればいいか分かりません。

伝え方のポイントは2つです。

- 困りごとを整理する

- 必要な配慮を明確にする

例:「会議の内容を一度にすべて覚えるのが難しいので、ミーティングの内容を文字で要約してもらえると助かります」

自分だけで伝えるのが難しい場合は、ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどの支援機関に相談し、同席やアドバイスを受けながら伝える方法もあります。

障害者雇用の合理的配慮って、いつから受けられるんですか?

本人の必要なタイミングで受けられます。たとえば、募集や面接の段階から合理的配慮を求めることが可能です。

例:面接時の特性に応じた配慮(マスクの着脱など)

障害者雇用だとキャリアアップは難しいのでしょうか?

難しい場合もあります。

障害者雇用では、その方の体調や特性に合わせて業務内容や勤務時間を調整することが多いため、一般雇用と比較して、昇進や責任のあるポジションへのキャリアアップの機会が限られることがあるのが現状です。

あなたに合った合理的配慮を見つけよう

企業は、一人ひとりの困りごとを全て把握しているわけではありません。

そのため、「どんなことで困っているのか」「どのような配慮があれば働きやすくなるのか」を、自分から伝えることが大切です。

いきなり職場に伝えるのが難しいと感じる場合は、次の2つのポイントを整理してみましょう。

- どんな配慮があれば助かるのか

- その配慮があれば、業務の進め方がどう変わるか

例えば

「タスクが複数あると優先順位が分からず混乱してしまうため、期限や優先順位を明確に伝えてもらえると作業しやすい」

といった具体的なイメージを持つことで職場にもより伝わりやすくなります。

合理的配慮は、自分らしく働くための大切なサポートです。無理にすべてを一度に伝える必要はありません。まずは、自分にとって必要な配慮を見つけることから始めてみましょう。