【リアルな声あり】障害者雇用の認知度とイメージを調査!264名アンケートの結果を公開

9月は障害者雇用支援月間!「障害者雇用」という名前は知っていても、実際のところはよくわからないという方も多いかもしれません。

そこで今回は、男女264名にアンケートを実施し、「障害者雇用」に対する認知度や「障害者雇用」に対して、どんなイメージを持っているのかを調査しました。

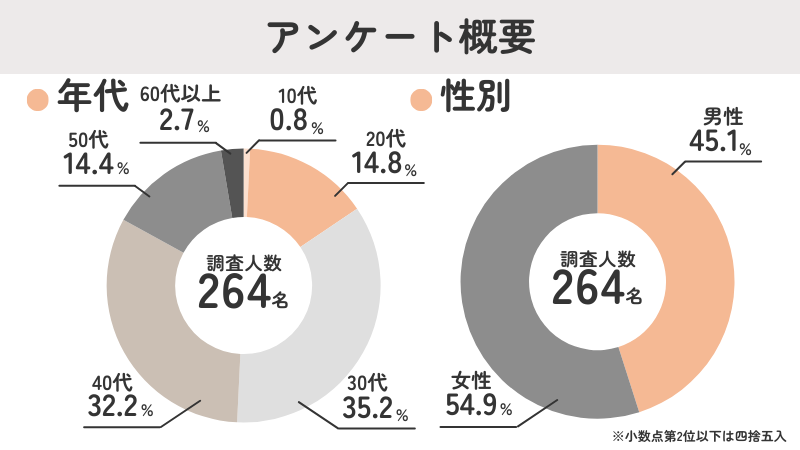

アンケート概要

調査内容:「障害者雇用の認知度・イメージ」に関するアンケート調査

調査方法:インターネット調査

調査期間:2025年8月7日~2025年8月21日

調査人数:264名(男性119名 女性145名)

年代:10代(2名)・20代(39名)・30代(93名)・40代(85名)・50代(38名)・60代以上(7名)

■ 質問事項

- 年齢を選択してください

- 性別を選択してください

- 障害者雇用を知っていますか

- 現在またはこれまでに関わった職場で、障害のある人を雇用していたり、一緒に働いたことはありますか?

- 障害者雇用に対して、どのような良い印象を持っていますか?

- もし自分の職場で障害のある人と一緒に働くとしたら、どんな配慮や接し方が必要になりそうだと感じますか?

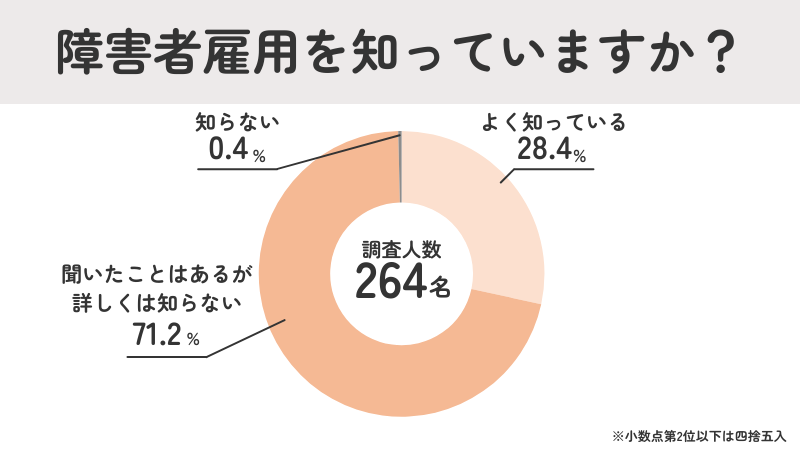

約7割が「聞いたことはあるが詳しくは知らない」

■ 障害者雇用を知っていますか

- ・よく知っている 75票(28.4%)

- ・聞いたことはあるが詳しくは知らない 188票(71.2%)

- ・知らない 1票(0.4%)

「障害者雇用って知っていますか?」という質問に対して、「よく知ってる」と答えた人は全体の28.4%。一方で、「聞いたことはあるけど、詳しくはわからない」という人が71.2%と大多数を占めました。「全く知らない」という人も少数ながらいて、まだ広く知られているとは言えなさそうです。

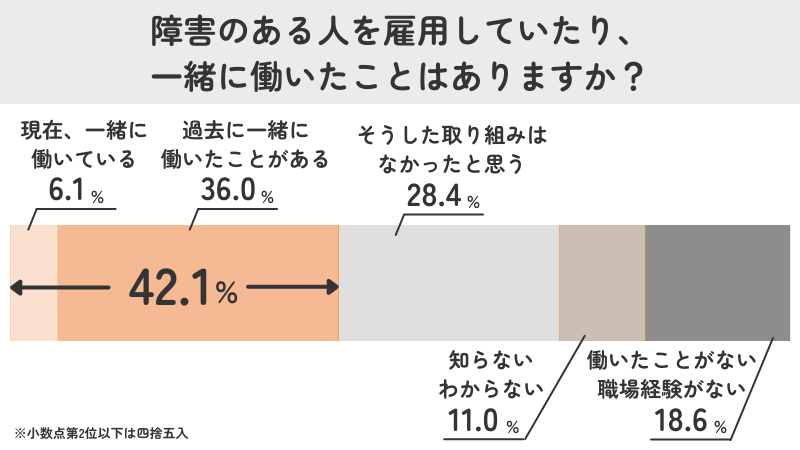

「一緒に働いたことがある」は約4割

■ 現在またはこれまでに関わった職場で、障害のある人を雇用していたり、一緒に働いたことはありますか?

- ・現在、一緒に働いている 16票(6.1%)

- ・過去に一緒に働いたことがある 95票(36.0%)

- ・そうした取り組みはなかったと思う 75票(28.4%)

- ・知らない/わからない 29票(11.0%)

- ・働いたことがない/職場経験がない 49票(18.6%) ※小数点第2位以下は四捨五入

「現在、一緒に働いている」が6.1%、「過去に一緒に働いたことがある」が36.0%。つまり、全体の約4割が実際に共に働いた経験があると回答しています。

一方で、「そうした取り組みはなかったと思う」が28.4%と、実際に関わったことがない人も多く、まだ身近な存在とは感じられていない人もいるのかもしれません。

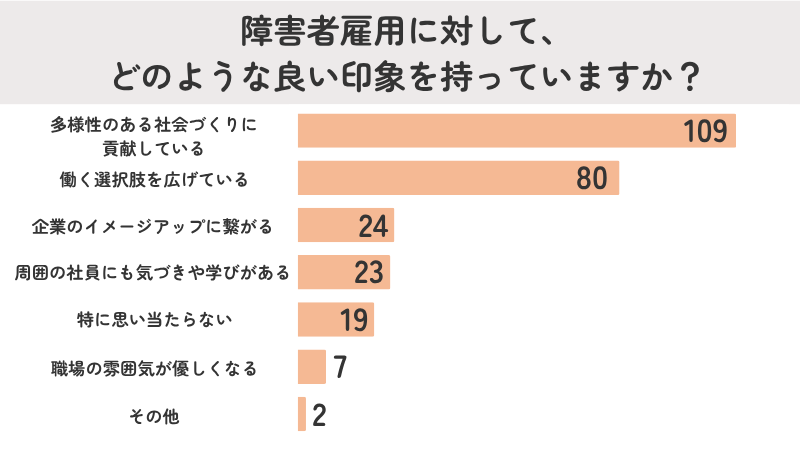

障害者雇用への良い印象:第1位「多様性への貢献」

■ 障害者雇用に対して、どのような良い印象を持っていますか?

- ・多様性のある社会づくりに貢献している 109票(41.3%)

- ・働く選択肢を広げている 80票(30.3%)

- ・企業のイメージアップに繋がる 24票(9.1%)

- ・周囲の社員にも気づきや学びがある 23票(8.7%)

- ・特に思い当たらない 19票(7.2%)

- ・職場の雰囲気が優しくなる 7票(2.7%)

- ・その他 2票(0.8%)

「多様性のある社会づくりに貢献している」(41.3%)、「働く選択肢を広げている」(30.3%)が上位を占めました。

さらに、「企業のイメージアップにつながる」(9.1%)、「周囲の社員にも気づきや学びがある」(8.7%)など、職場全体の成長に繋がるという前向きな印象があることも分かりました。

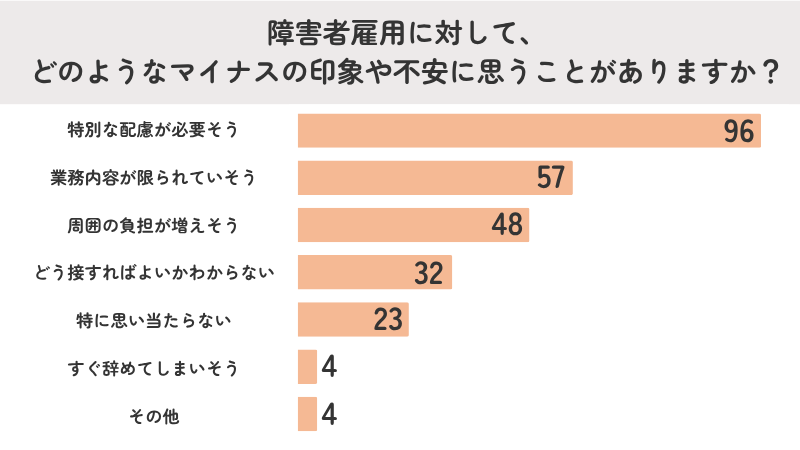

障害者雇用へのマイナスな印象:第1位「特別な配慮が必要そう」

■ 障害者雇用に対して、どのようなマイナスの印象や不安に思うことがありますか?

- ・特別な配慮が必要そう 96票(36.4%)

- ・業務内容が限られていそう 57票(21.6%)

- ・周囲の負担が増えそう 48票(18.2%)

- ・どう接すればよいかわからない 32票(12.1%)

- ・特に思い当たらない 23票(8.7%)

- ・すぐ辞めてしまいそう 4票(1.5%)

- ・その他 4票(1.5%)

一方で、マイナスの印象や不安を尋ねたところ、「特別な配慮が必要そう」(36.4%)、「業務内容が限られていそう」(21.6%)、「周囲の負担が増えそう」(18.2%)といったイメージが半数以上占めているということが明らかになりました。

【周囲の本音】もし職場に障害のある人がいたら、どう接する?

「もし職場に障害のある人と一緒に働くとしたら、どんな配慮や接し方が必要だと思うか」を聞き、リアルな声を集めました。

特別扱いをせず、自然に接したい

「障害があることを特別に意識せず、自然に関わる」という声が多く寄せられました。手助けが多すぎると、障害のある本人は「迷惑をかけてしまっているのでは」「もっと自分でできるのに…」と感じてしまうことがあります。逆に、周囲は「負担が増える」「どこまで頼っていいのかわからない」と思うこともあります。

こうしたすれ違いが不満や働きづらさにつながるため、お互いにとってちょうどいい距離感を見つけることが大切です。

特性や状況の共有が必要

コミュニケーションを頻繁に取ることが第一ですね。

「事前に障害や特性の状況を知りたい」という声がありました。あらかじめ、その人の特徴や体調の変化を知っておくことで、「どんな仕事をお願いできるか」や「どんな助けが必要か」を判断しやすくなります。さらに、その情報を職場全体で共有すれば、誰もが同じように配慮でき、本人にとって働きやすい環境づくりにつながります。

ただし、周囲の努力だけでは限界がある場合もあるため、会社として受け入れ体制を整えたり、社員へのサポートや教育を行ったりすることで、周囲の負担を減らす対策も必要かもしれません。

一方で、不安や心配の声も

「周囲への負担」に関して不安を感じているコメントが多数ありました。

障害者雇用では、時短勤務や「仕事の順序を決めてほしい」といったように、業務の進め方に配慮が必要になることがあります。こうした場合、任せられるタスクの量が限られるため、仕事の割り振りや順序を組み立てるなどのサポートが必要となり、その分、周囲の業務量が増えることもあります。

こうした社員の負担を減らすために、会社としてはあらかじめ業務内容を細かくマニュアル化し、誰がサポートするのかを明確にして対応をするといった環境作りが重要になってきます。

実際に一緒に働いた経験のある人からは、こんな声が…

特に、外からは分かりにくい精神障害の場合、同じ診断名でも特性や必要な配慮は人によって大きく異なります。そのため、「これが正解」というはっきりしたマニュアルを作るのは難しく、一人ひとりに合わせた対応が求められるのが現実です。

障害者雇用は、当事者や社員の努力だけではなく企業の環境作りがカギ

今回のアンケートから見えてきたのは、「障害者雇用」という言葉は知っていても、詳しくは知らない人が多いということが明らかになりました。

「もし職場に障害のある人と一緒に働くとしたら、どんな配慮や接し方が必要だと思うか」という質問に関しては「特別扱いせず自然に接したい」という意見が多く聞かれました。

障害者雇用に対しては、「多様性のある社会づくりに貢献している」、「働く選択肢を広げている」という良いイメージがある一方で、「負担が増えそう」「接し方がわからない」といったマイナスなイメージがあるということも明らかになりました。

当事者への配慮はもちろん大事ですが、それだけでは足りません。社員の負担を減らし、スムーズに協力できるようにするためには、障害の特性や配慮方法を学べる研修、情報共有の仕組みなども必要です。企業が積極的にこうした環境づくりに取り組むことで、障害者雇用の当事者も社員も安心して働ける職場になります。

また、障害のある本人も「どんな配慮が必要で、どこは自分でできるのか」を周囲に伝えることが大切です。自分の得意・苦手や、どう伝えれば相手にわかってもらいやすいかといったスキルは、就労移行支援などのサポート機関で身につけることができます。こうした準備をしておくと、職場でのコミュニケーションがスムーズになり、お互いに安心して働ける環境に繋がります。

関連記事: 就労移行支援とは