【初心者向け】パニック障害とは?症状・原因・治療方法をやさしく解説

- パニック障害とは?

- パニック障害の代表的な症状

- 代表的な身体症状

- 強い不安感や「死んでしまうのでは」という恐怖

- 発作を恐れて日常が不安になる「予期不安」

- 特定の場所や状況を避けたくなる

- パニック障害が日常生活に及ぼす影響

- 仕事や対人関係への影響

- 生活上の制限

- パニック障害の原因

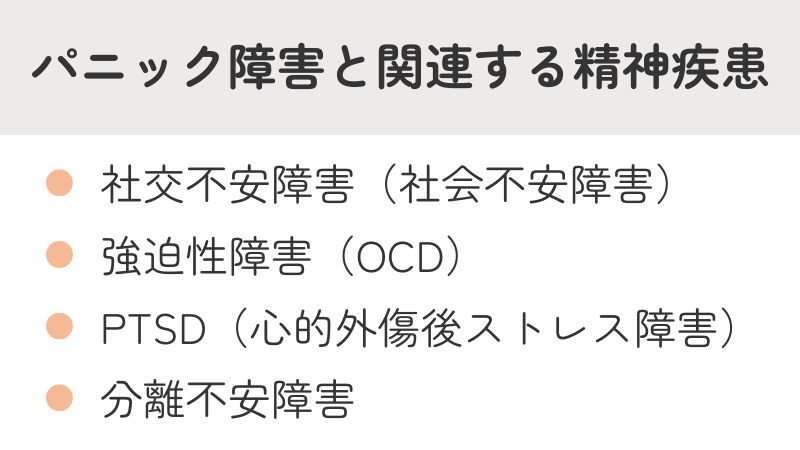

- パニック障害と関連する精神疾患

- 社交不安障害(社会不安障害)

- 強迫性障害(OCD)

- PTSD(心的外傷後ストレス障害)

- 分離不安障害

- パニック障害になりやすい人の傾向

- パニック障害の治療方法

- 薬物療法

- 認知行動療法

- 生活習慣改善

- パニック障害と仕事

- パニック障害の方が向いている仕事

- 働きやすい職場の特徴

- 職場環境に求めるべきポイント

- パニック障害の方が利用できる支援制度

- 自立支援医療制度(精神通院医療)

- 精神障害者保健福祉手帳

- パニック障害の方が相談できる窓口

- 市区町村の役所(障害福祉課など)

- 精神保健福祉センター

- 就労移行支援事業所

- 就労移行支援manabyについて

- パニック障害かもしれないと思ったら、まずは病院へ

突然、胸がドキドキしたり、息が苦しくなったりして、「このまま死んでしまうんじゃないか」と強い不安に襲われた経験はありませんか? もしかしたら、それはパニック障害の症状かもしれません。パニック障害とは、突然理由もなく動悸や息苦しさが生じ、それによって強い不安や恐怖を感じるパニック発作を繰り返すことによって、特定の場所や乗り物、場合によっては外出全般を避けるようになってしまうなどの様々な日常の支障が生じる不安障害の一種です。

この記事では、パニック障害とはどのような病気なのか、具体的な症状や原因は何か、治療方法はどんなものがあるのかについてお話ししていきます。

この記事のまとめ

-

●

パニック障害とは

突然の動悸や息苦しさを伴う「パニック発作」が繰り返される不安障害の一種。 -

●

主な症状と影響

身体的症状(動悸、息切れ、めまいなど)と精神的症状(強い恐怖感、予期不安)があり、日常生活や仕事、対人関係に大きな影響を及ぼします。

パニック障害とは?

パニック障害とは、急に息が苦しくなったり、気持ちが落ち着かなくなったりする発作がくり返し起こる病気のことです。なんのきっかけもなく、心臓がドキドキしたり、息が苦しくなったり、急に不安でたまらなくなることがあります。このような発作は「パニック発作」と呼ばれ、突然現れては短い時間で治まります。

非常に強い苦痛や恐怖を伴う場合が多く、発作のせいで「また同じことが起きたらどうしよう」という強い不安から、外出や人と会うことを避けるなどの行動が見られる場合に診断されます。パニック障害は、およそ100人に1人がかかることがある決して珍しくない心の病気です。

参考:厚生労働省「パニック障害、慢性疲労症候群などに関する厚生科学研究報告書」

パニック障害の代表的な症状

パニック障害は「身体的な症状」と「精神的な症状」の両方がある場合に診断されます。

代表的な身体症状

パニック障害の特徴的な症状は「パニック発作」と呼ばれる突然の強い発作です。これは自律神経が急激に乱れることで引き起こされ、様々な身体症状を伴います。

代表的な身体症状は以下の通りです。

- 動悸や息切れ

- 大量の発汗

- 手足のふるえ

- 喉の異物感や息苦しさ

- 胸の痛みや不快感

- 吐き気や腹部の不快感

- めまいやふらつき

- ほてり

これらの症状は、心臓発作や内臓疾患と誤認されることも少なくありません。しかし、医療機関で検査を受けても明確な身体的原因が見つからないことが多く、心の状態が深く関係していると考えられます。

症状が現れると強い苦痛や恐怖を感じますが、ほとんどの場合10分以内に症状はピークを迎え、その後おさまります。パニック発作の症状の場合、上記の症状が実際に命にかかわることはありません。

強い不安感や「死んでしまうのでは」という恐怖

パニック障害の発作では、身体症状に加えて、「このまま死んでしまうのでは」「気が狂ってしまうのでは」といった強烈な恐怖を感じます。

これらの感情は、通常の不安や緊張とは異なり、自分では制御できないほど圧倒的なものとして突然襲いかかってくるのが特徴です。発作自体は数分から長くても数十分程度で治まりますが、その間の苦痛は非常に強く耐えがたく感じます。

発作を恐れて日常が不安になる「予期不安」

パニック発作を何度か経験すると、「また発作が起きるのではないか」という不安に日々悩まされるようになります。これを「予期不安」と呼びます。

例えば、過去に電車内で発作が起きた場合、また電車であの症状が出るのではないかという強い不安を感じ、次に電車に乗ること自体が強いストレスになってしまいます発作が起きていない時でも、このような予期不安が生じ、行動や外出を制限しようという気持ちになります。

特定の場所や状況を避けたくなる

発作が起きた時に自分でどうにもできない場所や、すぐにそこから逃げ出せないような場所や状況になることに強い不安や緊張を感じ、それらの場所を避けようという気持ちが強くなります。その場所自体に強いストレスを感じるようになり、その場所に行こうとする、行かなければならないと思うことをきっかけにパニック発作を起こしてしまうことがあります。

代表的な場面には以下のようなものがあります。

- 急行電車や飛行機など、すぐには降りられない乗り物

- エレベーター、地下空間などの閉鎖的な場所

- 映画館や行列など人が多く、自由に動けない空間

このような場所を避け続けるうちに、日常生活に大きな支障が出てくることも珍しくありません。通勤や外出、買い物、旅行など、これまで普通にできていた行動が徐々に難しくなっていきます。

パニック障害が日常生活に及ぼす影響

パニック障害は、仕事や対人関係、生活のさまざまな場面に影響を及ぼします。ここでは主に以下の2つのポイントについて説明します。

- 仕事や対人関係への影響

- 生活上の制限

それぞれ詳しく見ていきましょう。

仕事や対人関係への影響

パニック障害を抱えていると、仕事中に緊張や不安を感じやすくなります。特に、大勢の前で話す場面や大切な会議の前などでは「もし発作が出たらどうしよう」と心配になることが少なくありません。

そうした気持ちが強くなると、発作が出なくても集中力が続かなかったり、やる気が湧きにくくなったりします。思ったように力が出せなかったり強い緊張を感じたりしてぐったり疲れてしまうことも。

また、友人や家族との付き合いにも変化が見られるようになります。不安を避けるために、人と会うのをやめてしまい、集まりやイベントを避けるようになる場合も多く、こうした状態が続くと、ひとりで過ごす時間が増え、寂しさや孤独を感じやすくなるかもしれません。

生活上の制限

パニック障害では、「発作が起きそうな場所」を避けるようになります。例えば、電車やバス、混雑しているスーパー、人が多いイベントなどです。これらの場所は、すぐに安心できる場所に移動しにくいため不安が強くなってしまいます。

最初は不安を避けるための行動だったとしても、次第に出かけられる場所が少なくなっていきます。このように行動が制限されると日常生活に不具合が生じ、その結果気分が落ち込みやすくなったり、体を動かす機会が減って体力も低下したりすることがあります。

パニック障害の原因

パニック障害の明確な原因は完全には解明されていませんが、脳の構造・機能異常、遺伝的要因、さまざまな環境要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。

| 要因の種類 | 詳細の説明 |

|---|---|

| 脳の働き | 恐怖や不安を感じる部分が過剰に反応しやすくなる。感情をうまく抑えられないこともある。 |

| 脳内物質のバランス | 興奮を高める物質が多すぎたり、不安を和らげる物質が少なくなると発作が起きやすくなる。 |

| ストレス | 過労や不眠、人間関係の悩みなどが続くと、脳が緊張状態になりやすくなる。 |

| 生まれつきの体質 | 遺伝的に不安を感じやすい人が、発症リスクを持つことがある。 |

| 過去の辛い経験 | 幼少期のトラウマや事故・災害の体験が、不安の原因になることがある。 |

| 発作を引き起こしやすい物 | カフェインや喫煙など、一部の物質や生活習慣が発作の引き金になることがある。 |

パニック障害の発症には、複数の要因が絡み合っていることがほとんどです。脳の仕組み、生まれつきの体質、生活環境、ストレス、過去の体験など人によって背景は様々です。

大切なのは「これは自分のせいではない」と理解すること。そして、自分に合ったケアや治療を見つけながら、少しずつ安心できる生活を取り戻していくことが大切です。

参考:読売新聞社「医療大全 パニック障害」

パニック障害と関連する精神疾患

パニック障害は、他の精神疾患と併発することが少なくありません。共通する症状や誘因があるため、複数の疾患が重なることで症状が複雑化し、治療にも工夫が求められます。以下に、パニック障害と関連しやすい代表的な精神疾患を紹介します。

社交不安障害(社会不安障害)

人前での行動や他者との交流に対する強い不安を特徴とし、パニック発作を引き起こすことがあります。例えば、プレゼンテーションや初対面の人との会話の場面で、社会的評価への恐れが発作を誘発する要因となり得ます。

強迫性障害(OCD)

強迫観念や強迫行為が繰り返されることで、生活に支障をきたす疾患です。強い不安から自分の思考や行動をコントロールできなくなることがあり、それがパニック発作につながることもあります。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)

過去のトラウマ体験(事故、災害、暴力など)によって発症するストレス障害で、フラッシュバックや回避行動、強い警戒心などが特徴です。トラウマに関連する出来事を想起した際に、強い不安反応やパニック発作が現れることがあります。

分離不安障害

大切な人物(親、配偶者、恋人など)から離れることに強い恐怖や不安を感じる状態です。特に子どもに多いとされてきましたが、成人でも見られることがあります。特定の人物との離別や不在の場面でパニック発作が起きることがあり、対人関係や日常行動に支障をきたします。

これらの疾患は、それぞれ異なる特徴を持ちながらも、パニック障害と共通する要素が存在します。そのため、治療ではパニック障害だけでなく、他の病気の可能性も一緒に考えることが大切です。

パニック障害になりやすい人の傾向

パニック障害は、誰でもかかる可能性のある病気ですが、特定の傾向を持つ人は、ストレスや不安を感じやすいため、発症するリスクが少し高くなると言われています。

| 要因 | 説明 |

|---|---|

| 性格 | 常に不安や心配を抱えやすく、物事を深刻に考えすぎる傾向がある |

| 過去のトラウマ | 事故や災害、大きな失敗など心に残る辛い経験が精神的な影響を与えている |

| 長期間続くストレス | 仕事のプレッシャーや家庭の問題、経済的な困難などが長く続くことで心身が疲弊する |

| パニック発作の経験 | 過去に発作を経験し、再発の恐怖から不安が強くなっている |

| 家族の病歴 | 家族にパニック障害や不安障害の人がいることで、遺伝的に発症リスクが高くなる場合がある |

| 身体的な感受性 | 体調の変化や不快感に過敏に反応しやすく、心身の不調を感じやすい |

| 精神的な特徴 | 他人の評価を過度に気にしたり、社交場面で緊張しやすかったりする |

これらの傾向がある場合でも、適切な治療や支援を受けることで状態を整え、日常生活をより良くしていくことが可能です。心身のサインに気づき、無理をせず早めに専門家に相談することが大切です。

パニック障害の治療方法

パニック障害の治療は、「薬物療法」「認知行動療法」「生活習慣改善」の3つを中心に行われます。これらの治療は単独でも効果がありますが、併用されるケースも多く見られます。

薬物療法

薬物療法は、発作の頻度や強さを減らし、日常生活の負担を軽くすることを目的としています。主に使われる薬には、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、抗不安薬、抗うつ薬があります。

これらの薬は神経伝達物質のバランスを整え、不安や恐怖の感情を和らげる働きがあります。効果的な薬の選択と適切な服用量の調整は、医師の指導のもとで行われるため、自己判断での中断や変更は避けることが大切です。

認知行動療法

認知行動療法は、心理療法の一種で、発作に対する恐怖心を克服するために役立ちます。発作や不安に対して「死んでしまうのでは」といった誤った考え方を見直し、現実的で合理的な思考パターンに変えていきます。考え方を変える、新たな事実に気づくことを通して、発作が出てもこの方法をとればいずれおさまる、このような場合は発作が起きないので先にこのように準備しておこう、などの考えをもって日常生活を送り、実際に症状が生じた時にも対処できるようになることを目指します。

生活習慣改善

日々の生活リズムを整えることも大切です。十分な睡眠、バランスの良い食事、適度な運動は発作の予防や症状の軽減に効果的です。加えて、ストレスの軽減やカフェイン・アルコール・タバコの摂取を控えることも推奨されます。

これらの治療効果を高めるためには、自身の症状をよく理解し、状態を継続的に観察しながら、必要に応じて医療専門家と連携することが大切です。さらに、家族や周囲の理解と支援が回復の助けになることも忘れてはいけません。

参考:公益社団法人 日本精神神経学会「パニック症の診療ガイドライン(案)」

パニック障害と仕事

パニック障害を持つ方が無理なく働くためには、「ストレスを減らすこと」「不安を感じにくい職場環境を選ぶこと」が大切です。仕事内容だけでなく、働き方や職場の理解も重要なポイントとなります。

パニック障害の方が向いている仕事

以下のような特徴を持つ職種は、パニック障害のある方にも比較的取り組みやすいとされています。

| 職種 | 特徴 |

|---|---|

| 事務職・経理職 | 書類の整理や数字の入力など決まった手順で進める業務が多く、人とのやり取りが少ない。 |

| 軽作業・組立作業 | 同じ作業をくり返すことが中心で、一人で集中しながら作業でき、急な対応が少ない。 |

| データ入力 | パソコンで文字や数字を打ち込む仕事で、一人で静かに取り組め、納期に余裕がある場合もある。 |

| プログラミング | ソフトやホームページなどを作る仕事で、在宅で働けることが多く、自分でスケジュールを立てやすい。 |

働きやすい職場の特徴

仕事の内容だけでなく、働く場所や働き方も大切です。以下のような特徴がある職場は、パニック障害のある方にとって負担が少なく続けやすいといえます。

-

自分のペースで進められる仕事

ノルマや締め切りのプレッシャーが少なく、落ち着いて働ける職場が理想です。 -

手順が決まっている業務

マニュアル化された定型作業は予測しやすく、不安を感じにくくなります。 -

一人で集中できる作業

人と接する機会が少ない仕事は、対人ストレスが軽く済みます。 -

在宅勤務や時差出勤ができる職場

通勤の負担を減らし、自分の体調や生活に合わせた働き方が可能です。 -

通いやすい場所で働くこと

家の近くや通勤不要な環境だと、移動に伴う不安の軽減につながります。 -

長時間労働がないこと

残業が少なく、働く時間の調整がしやすい職場(短時間勤務など)が適しています。

職場環境に求めるべきポイント

職場の雰囲気や制度も、安心して働くための大きなポイントです。

-

職場の理解と合理的配慮

上司や同僚がパニック障害について理解してくれていて、休憩や業務の調整などの配慮が得られると、安心して仕事ができます。 -

休暇制度や休職制度の整備

体調が不安定なときでも休みを取りやすい環境があると、無理せず働けます。 -

業務量の安定性

急な仕事の増減がない職場では、気持ちにゆとりを持って働けます。 -

環境の調整(座る場所、換気、出入りやすいスペースなど)

座る場所、窓や換気の状態、出入りのしやすさなど自分にとって安心できる環境が整っていると、発作への不安も軽くなります。

パニック障害の方が利用できる支援制度

パニック障害の方が安心して治療や生活を続けられるように、さまざまな支援制度があります。ここでは代表的な2つの制度を紹介します。

自立支援医療制度(精神通院医療)

自立支援医療制度(精神通院医療)は、精神科などへの通院にかかる医療費の自己負担を軽くするものです。通常3割の自己負担が、1割に軽減されます。

経済的な負担を減らすことで、定期的な診察や薬の処方を受けやすくなり、治療を無理なく続けることができます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のある方に交付される手帳で、障害の程度に応じて1級から3級までの等級があります。

この手帳を持つことで、次のような支援を受けられます。

- 所得税や住民税の軽減

- 公共交通機関の割引

- 公共施設の利用料割引

さらに、障害者雇用枠での就労が可能になるというメリットもあります。

各制度の手続きや対象条件については、お住まいの自治体の窓口や精神保健福祉センターで詳しく案内してもらえます。

まずは一つずつ、自分に合った支援を知ることから始めてみましょう。

パニック障害の方が相談できる窓口

パニック障害で悩んでいるとき、安心して相談できる場所があると心強いものです。ここでは、目的別に利用しやすい窓口を3つ紹介します。

市区町村の役所(障害福祉課など)

市区町村の役所にある障害福祉課などの窓口では、福祉サービスや支援制度についての情報を提供しています。具体的には、自立支援医療制度や精神障害者保健福祉手帳の申請方法について相談できます。制度の内容や手続きの流れを知りたいときに役立つ場所です。

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターは、パニック障害などの精神疾患に関する相談を専門スタッフが受け付けています。精神保健福祉士や社会福祉士の資格を持つ専門家が、病気の理解を深める情報提供や適切な医療機関の紹介をしてくれます。また、家族や周囲の人がどのように支援できるかのアドバイスも得られます。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、パニック障害を含む様々な障害のある方が無理なく働けるようにサポートする場所です。職業訓練や履歴書の書き方、面接練習など、就職に向けた具体的な支援を受けられます。本人の状態に合わせて、働きやすい職場環境を見つけるお手伝いもしてくれます。

これらの窓口はそれぞれ役割が異なります。

- 支援制度の内容や手続きについて知りたい場合は 市区町村の役所

- 専門スタッフに相談したいときは 精神保健福祉センター

- 就職に関する相談は 就労移行支援事業所

目的に合った窓口を選ぶことで、安心して相談できるようになります。

就労移行支援manabyについて

就労移行支援manaby(マナビー)では、パニック障害をはじめ、さまざまな障害や難病を持つ方が就職を目指すための支援を行っています。特長は以下の通りです。

-

在宅訓練が可能※自治体による

通所の負担を軽減でき、自宅で安心して取り組めます。 -

認知行動療法のサポート

心理面のケアも重視し、発作や不安の対処法を学べます。 -

個々の状態に合わせた支援

一人ひとりに合わせたプログラムで無理なく就労準備が進められます。

困ったときはぜひお気軽にご相談ください。

パニック障害かもしれないと思ったら、まずは病院へ

パニック障害は、突然の発作や強い不安に悩まされる病気ですが、適切な治療や支援を受けることで症状をコントロールし、日常生活を安定させることができます。

また、自立支援医療制度や精神障害者保健福祉手帳などの支援制度や、市区町村の役所、精神保健福祉センター、就労移行支援事業所といった相談窓口を活用することで、安心して治療や生活を続けやすくなります。

心当たりがあるときは一人で抱え込まず、まずは病院に相談してみましょう。