就労移行支援を利用して就職できる?成功事例と支援内容を詳しく解説

- 就労移行支援で本当に就職できるの?

- 就職率はどれくらい?

- 定着率とは?

- どんな雇用形態になる?

- どんな職種に就職できる?

- 障害のある方におすすめの職種

- 実際の給与はどれくらい?障害別の平均月収データ

- 就労移行支援を利用した人はどんな仕事をしている?就職成功事例を紹介

- 一般雇用と障害者雇用の違いと、それぞれのメリット・デメリット

- 一般雇用と障害者雇用のメリット

- 一般雇用と障害者雇用のデメリット

- 一般雇用が向いている方

- 障害者雇用が向いている方

- 就労移行支援とは?対象や支援内容を解説

- 就労移行支援の利用対象者は?

- 就労移行支援の支援内容は?

- 就職活動はどこまでサポートしてもらえる?就労移行支援の支援内容を深掘り

- 就労移行支援を利用した就職までの流れ

- 実際に就労移行支援manabyで就職した方の体験談

- 理想の就職に近づくために大切な就労移行支援の選び方とは?

- 就職先の実績を見る

- 就職できる業種の幅を確認する

- 定着率・職場定着支援の有無をチェックする

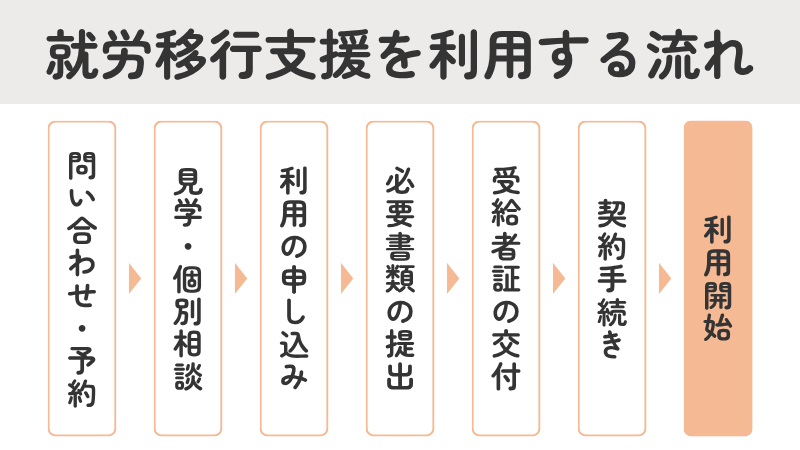

- 就労移行支援を利用する流れ

- 就労移行支援の実績・支援内容を見極めて、納得できる就職を目指そう

就労移行支援の利用を考える時、「本当に就職できるのか」「どんなサポートがあるのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、就労移行支援の就職率や雇用形態、職種、給与の目安など気になるポイントを1つずつ分かりやすく解説していきます。

この記事のまとめ

-

●

就労移行支援で就職できる?

厚生労働省の調査によると、令和5年度の就職率は58.8%で、約2人に1人以上が就職につながっています。 -

●

就職活動に関するサポート内容

企業選びのサポートから始まり、履歴書や職務経歴書の添削、面接練習(模擬面接)までしっかりと支援してもらえます。

就労移行支援で本当に就職できるの?

ここでは「就労移行支援を利用して本当に就職できるのか?」という疑問に対し、就職率や定着率、障害種別の平均月収、実際に利用して就職した方の体験談などを交えてわかりやすく解説します。

就職率はどれくらい?

| 年度 | 就職率 |

|---|---|

| 令和2年度 | 53.4% |

| 令和3年度 | 56.3% |

| 令和4年度 | 57.2% |

| 令和5年度 | 58.8% |

厚生労働省の調査によると、就労移行支援の就職率は年々上昇しており、令和5年度には58.8%に達しました。これは、およそ2人に1人以上が就職につながっていることを意味します。

過去数年の推移を見ても、徐々に上がってきていることがわかります。

参考:厚生労働省「就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ」

定着率とは?

ここでは「定着率」の意味と障害の種類別にみた実績について解説します。

「せっかく就職できても、すぐに辞めてしまわないかな?」と心配になる方もいるかもしれません。そこで大切なのが「定着率」です。定着率とは、仕事に就いた後どれくらいの方がその職場で長く働き続けているかを表しています。

【障害ごとの定着率(就職後1年時点)】

- 身体障害:60.8%

- 知的障害:68.0%

- 精神障害:49.3%

- 発達障害:71.5%

障害の種類によって差はあるものの、半数以上の方が1年以上同じ職場で働き続けているという結果が出ています。

これは、就労移行支援を利用した方の多くが、「就職したあとも安心して働き続けられている」ことを示しているとも言えます。

事業所によって異なりますが、就労移行支援では、履歴書の作成や面接対策といった就職準備だけでなく、実際に働き始めた後のサポート(職場定着支援)も行っています。

つまり、単に就職を目指すだけでなく、「その先、職場で安定して働き続けること」まで見据えた支援が受けられるのが大きな特徴です。

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究(p.22)」

どんな雇用形態になる?

就労移行支援を使って仕事に就いたとき、自分がどんな働き方を選ぶことになるのか、気になるところです。

働き方にはいくつか種類がありますが、大きく分けると「一般雇用」と「障害者雇用」という2つがあります。ここでは、両者の違いをふまえながら、実際に選べる雇用形態についても紹介していきます。

一般雇用と障害者雇用の違い

| 一般雇用 | 障害者雇用 | |

|---|---|---|

| 対象 | 障害の有無に関わらずすべての求職者 | 原則、障害者手帳を所持している方 |

| 採用基準 | 通常の採用基準に基づく | 障害の特性に配慮しながら採用 |

| 法定雇用率 | なし | 企業は法定雇用率(一定割合の障害者雇用)が義務 |

| 合理的配慮 | 任意(個別交渉が必要) | 法律で配慮が義務付けられている |

| 支援内容 | 基本的に一般的な就業支援のみ | 勤務時間調整、職場環境改善、業務内容の調整など個別支援あり |

| 評価方法 | 能力・実績・成果で評価 | 障害に応じた配慮を考慮した評価 |

障害のある方が働くとき、まず考えることになるのが「一般雇用」と「障害者雇用」のどちらで働くかということです。

一般雇用は、特に障害の有無に関係なく、誰でも応募できる求人のことです。企業は、特別な配慮を前提とせず、仕事内容やスキルに応じて採用を決めます。

一方、障害者雇用は、障害のある方が無理なく働けるように配慮された仕組みです。法律に基づいて企業に採用が義務づけられており、体調や特性に合わせたサポートを受けながら働ける職場が多くなっています。

選べる雇用形態

| 雇用形態 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 正社員 | フルタイムで長期的に働く契約 |

|

|

| 契約社員 | 期間を決めて働く契約(1年など) |

|

|

| パートタイム | 短時間・週数日など、柔軟に働ける |

|

|

就職後の働き方には、さらにいくつかの雇用形態があります。代表的なものは以下の3つです。

- 正社員

- 契約社員

- パートタイム

正社員は安定した収入を得やすく、長く働き続けたいときには向いています。

一方で、契約社員やパートタイムは、働く時間を調整しやすく、業務内容も比較的しぼられていることが多いため、自分のペースで働けるのが魅力です。

最初はパートタイムや契約社員としてスタートし、職場に慣れながら少しずつステップアップしていく人も少なくありません。

体調や希望する働き方に合わせて、柔軟にスタートを切れるのも、就労移行支援を利用する大きなメリットです。

正社員として働いている人の割合は?

障害者雇用全体で見てみると、障害の種類によって正社員の割合に大きな差があります。以下のデータは、就労移行支援の利用に限らず、全国の障害者雇用に関する統計です。

| 障害別 | 無期契約の正社員 | 有期契約の正社員 | 無期契約の正社員以外 | 有期契約の正社員以外 | 無回答 |

|---|---|---|---|---|---|

| 身体障害 | 53.2% | 6.1% | 15.6% | 24.6% | 0.5% |

| 知的障害 | 17.3% | 3.0% | 38.9% | 40.7% | 0.1% |

| 精神障害 | 29.5% | 3.2% | 22.8% | 40.6% | 3.9% |

| 発達障害 | 29.5% | 3.2% | 22.8% | 40.6% | 3.9% |

身体障害のある方は約6割が正社員として働いていますが、知的障害のある方の場合は2割弱と少なめです。精神障害や発達障害のある方では、3〜4割程度が正社員となっているのが現状です。

ただし、このデータは就労移行支援を使った人に限定したものではありません。障害者雇用全体の傾向を示したものなので、あくまで参考情報のひとつとして見ておくとよいでしょう。

参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

どんな職種に就職できる?

「就労移行支援を使って就職すると、どんな仕事に就くことが多いの?」

そんな疑問を持つ方も多いと思います。

実は、就労移行支援を利用して就職した方に限定した全国的な職種データは、まだ多くは公開されていません。

ただし、障害者雇用全体の傾向を見ることで、ある程度のイメージをつかむことはできます。

以下は、障害の種類ごとに就職先として多い職種の上位3つをまとめたものです。

職業別の就職先割合

| 障害種別 | 1位 | 2位 | 3位 |

|---|---|---|---|

| 身体障害者 | 事務的職業(26.3%) | 生産工程の職業(15.0%) | サービスの職業(13.5%) |

| 知的障害者 | 事務的職業(23.2%) | 運搬・清掃・包装等の職業(22.9%) | 販売の職業(16.8%) |

| 精神障害者 | 事務的職業(29.2%) | 専門的・技術的職業(15.6%) | サービスの職業(14.2%) |

| 発達障害者 | サービスの職業(27.1%) | 事務的職業(22.7%) | 運搬・清掃・包装等の職業(12.5%) |

障害者雇用では、以下のような職種がよく見られます。

障害のある方におすすめの職種

- 事務職

データ入力や書類の整理、電話応対など、オフィス内での業務が中心です。比較的環境が安定しており、PCスキルを活かせる職場も多くあります。

- 清掃・軽作業

ビルや施設の清掃、工場での製品仕分け・箱詰めなど。単純作業が中心のため、集中して取り組みやすい傾向があります。

- 販売サポート

レジ補助や品出し、商品整理など。お客様対応の少ない「裏方」業務を担当することも多く、無理なく働ける工夫がされています。

- IT・クリエイティブ系

Web制作、デザイン、プログラミングなどを行う職種も。就労移行支援でスキルを身につけ、在宅ワークにつながるケースもあります。

他にも、工場での軽作業や農業、福祉の分野など、地域や業界に応じた多くの選択肢が用意されています。こうした幅広い職種の中から、自分の得意なことや興味があることに合わせて選ぶことが可能です。

就労移行支援の施設では、実際の職場で働いてみる「職場実習」の機会もあります。仕事を体験しながら、自分に向いている働き方や強みを知ることができるため、就職後も職場に馴染みやすく、安定して働き続ける力につながります。

仕事を選ぶときには、個別での相談や話し合いも行われます。不安なことや分からないことについて、一つひとつ丁寧にサポートを受けながら進めていくことができる仕組みです。

就労移行支援manabyでは、約7割の方が事務の仕事に、約2割の方がITやクリエイティブ系の仕事に就いています。

実際の給与はどれくらい?障害別の平均月収データ

障害者雇用全体のデータによると、障害の種類ごとの平均月収は次のようになっています。

| 障害の種類 | 平均月収(円) |

|---|---|

| 身体障害 | 235,000 |

| 知的障害 | 137,000 |

| 精神障害 | 149,000 |

| 発達障害 | 130,000 |

この数字は、就労移行支援を利用した方だけでなく、障害者雇用全体の平均です。

身体障害のある方は比較的高めの傾向がありますが、これは職種や雇用形態によっても差が出るため、一概にはいえません。例えば、フルタイムの正社員と、週2〜3日勤務のパートタイムでは大きな違いが生まれます。

また、近年では、障害のある方の月収は少しずつ増えてきている傾向があります。これは、企業の理解や支援体制の変化によって、安定した仕事や待遇が少しずつ広がっているからではないかと考えられます。

参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」

就労移行支援を利用した人はどんな仕事をしている?就職成功事例を紹介

就労移行支援を利用して、実際にどのような仕事に就いているのか、具体的な成功事例を5つ紹介します。

正社員として内定をもらったSさん

Sさんは、就労移行支援を6ヶ月から1年未満利用し、就職活動を開始してから3ヶ月から6ヶ月未満で内定を獲得しました。正社員として、軽作業の仕事に就いています。

6ヶ月以上就活して事務で就職できたIさん

Iさんは、就労移行支援を1年から1年半未満利用し、就職活動を開始してから6ヶ月から1年未満で内定を獲得しました。パート・アルバイトの雇用形態で、職種は事務です。

在宅メインの仕事に就職したOさん

Oさんは、就労移行支援を6ヶ月から1年未満利用し、就職活動を開始してから1ヶ月から3ヶ月未満で内定を獲得しました。正社員として、コーポレート職(経理など企業の運営に関わる仕事)に就いています。

電話対応なしの事務へ就職したHさん

Hさんは、就労移行支援を1年半から2年未満利用し、就職活動を開始してから1ヶ月から3ヶ月未満で内定を獲得しました。雇用形態は契約社員で、職種は事務・庶務です。電話対応のない職場を見つけることができました。

希望の職種に就職できたWさん

Wさんは、就労移行支援を利用して、希望していた清掃の仕事に派遣社員として就職できました。

このように、就労移行支援を通じて、様々な職種や働き方で就職を成功させている方がたくさんいます。支援を活用しながら自分にぴったりの働き方を見つけていくことが可能です。

一般雇用と障害者雇用の違いと、それぞれのメリット・デメリット

| 項目 | 一般雇用 | 障害者雇用 |

|---|---|---|

| 対象 | すべての求職者 | 障害者手帳を持っている方 |

| 配慮 | 原則なし | 面接や業務内容で配慮あり |

| 業務内容 | フルタイム・マルチタスクが多い | 個々の特性に応じて調整されることが多い |

| 勤務時間 | フルタイム中心 | 短時間勤務や柔軟な働き方がしやすい |

| サポート体制 | 一般的な職場環境 | ジョブコーチや相談員の支援を受けられる |

| 給与水準 | 比較的高め | 業務内容や勤務時間によって差が出やすい |

雇用には一般雇用と障害者雇用の2つがあり、それぞれ仕事の目的や支援の仕組み、職場の環境に大きな違いがあります。

一般雇用と障害者雇用のメリット

「一般雇用」と「障害者雇用」それぞれのメリットをまとめると次の通りです。

| 種類 | メリット |

| 一般雇用 | 多くの職種や業種から仕事を選べる |

| 昇進や昇給のチャンスがある | |

| 障害者雇用 | 障害に配慮した環境や働き方が整っている |

| 自分のペースで無理なく働きやすい | |

| 専門的な支援やサポートを受けられる |

一般雇用と障害者雇用のデメリット

両者のデメリットは以下の通りです。

| 種類 | デメリット |

| 一般雇用 | 仕事の競争が激しく、適応力が高く求められる |

| 障害への理解が不足している職場もあり配慮が少ない | |

| 勤務時間や仕事内容の融通が効きにくい場合がある | |

| 障害者雇用 | 職種やキャリアの選択肢が限られることが多い |

| 給与が一般雇用より低くなる場合がある | |

| 昇進やキャリアアップの機会が少なくなることがある |

一般雇用が向いている方

一般企業での就職(一般雇用)を目指す場合、次のような特徴に当てはまる方は、比較的スムーズに働きやすい傾向があります。

- 新しい業務や職場ルールにも、必要に応じて自分で調べたり人に聞いたりして対応できる

- 上司や同僚とのやりとり(報告・連絡・相談)ができ、必要な時に自分の考えを言葉で伝えられる

- ミスやトラブルがあったときにパニックにならず、「どうすれば解決できるか」を考えて動ける

- 毎日決まった時間に出勤し、体調や感情に波があってもある程度コントロールして業務に集中できる

障害者雇用が向いている方

障害者雇用は、働くうえで配慮が必要な方が安心して力を発揮できるよう、法律に基づいて環境が整えられた雇用制度です。

障害者雇用は、特に次の4つの特徴に当てはまる方に向いています。

- 職場で特別な配慮やサポートを必要とする方

- 人とのコミュニケーションに苦手意識がある方

- 短い時間で働きたい方や、働く時間を自由に決めたい方

- 自分の得意なことを活かして働きたいと考える方

障害者雇用では多くの企業が短時間勤務やフレックスタイム制を導入し勤務時間の調整や合理的配慮による仕事内容、職場環境の調整などが柔軟に対応されるケースが多く、体調に合わせて働くことができます。

合理的配慮とは?

雇用後は、障害のある社員が働きやすいように「合理的配慮」が必要です。具体的には、勤務時間の調整や仕事内容の変更、職場環境の改善などがあります。これにより、一人ひとりに合った働き方が可能になります。

就労移行支援とは?対象や支援内容を解説

就労移行支援とは、障害を持つ方が一般企業での就職を目指す際に、その過程をサポートするための制度です。障害のある方が職場で働けるようになるための準備や、就職活動を円滑に進めるためのさまざまな支援を提供します。

就労移行支援の利用対象者は?

就労移行支援を利用できるのは、以下の3つの条件全てに当てはまる方です。

- 精神障害、発達障害、身体障害、難病などを持っている方

- 65歳未満の方

- 一人で就労することが難しく、支援が必要な方

また、障害者手帳を持っていなくても支援が必要と認められれば利用できる場合があります。

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

就労移行支援の支援内容は?

ここでは「就労移行支援ではどんなサポートが受けられるのか?」を解説します。

就労移行支援では、就職までの準備だけでなく、就職後に安心して働き続けるための支援まで、一貫して受けられるのが特徴です。支援内容は事業所ごとに異なりますが、ここでは就労移行支援事業所のひとつである就労移行支援manaby(マナビー)を例に、主なサポート内容を3つに分けてご紹介します。

1.柔軟な訓練スタイル

自分の体調や生活に合わせて、在宅と通所を使い分けながら無理なく学べます。※在宅訓練は自治体の許可が必要です。

2. 豊富な動画でITスキルが学べる

事務やデザイン、プログラミングなど、1500本以上の動画から好きなものを選んで、自分のペースでスキルアップできます。

3. 個別に合わせた丁寧なサポート

対話を大切にし、一人ひとりの悩みや状況に合わせて働き方や就職について一緒に考えます。

就職活動はどこまでサポートしてもらえる?就労移行支援の支援内容を深掘り

就労移行支援では、就職に向けたスキルの習得だけでなく、実際の就職活動そのものも手厚くサポートしてもらえます。

支援の内容は事業所によって多少異なりますが、多くの事業所で以下のような支援が受けられます。

1. 企業選びのサポート

「どんな仕事が合っているのか分からない」「どの会社を見ればいいか迷ってしまう」

そんなときは、支援員と一緒に話しながら、自分に合いそうな会社や職種を探すことができます。体調や希望、得意・苦手をふまえて相談できるので安心です。

就労移行支援manabyでは、支援員と一緒に向いている働き方や職種を絞り込み、希望に合っている求人があれば紹介することもできます。

2. 履歴書や職務経歴書の添削

履歴書や職務経歴書の書き方が分からなくても心配はいりません。

書き方のコツを教えてもらえたり、実際に書いたものを支援員がチェックして、分かりやすく直してくれたりします。

志望動機や自己PRがうまく書けないときも、一緒に考えてもらえるので安心です。

就労移行支援manabyでは、書き方のポイントや伝え方のコツをしっかりアドバイスしながら添削します。

3. 面接練習(模擬面接)

面接が苦手な人には、模擬面接の練習もあります。実際の面接と同じように質問を受ける練習をして、答え方や話し方のポイントを教えてもらえます。

就労移行支援manabyでは、一問一答の準備や模擬面接、振り返りを丁寧に行います。

4. 面接や会社見学への同行

一人で会社に行くのが不安な場合は、支援員が一緒に面接や会社見学に同行してくれることがあります。道に迷う心配がないだけでなく、気持ちの面でも安心して臨むことができます。

就労移行支援manabyでも同行対応を行っており、リモート面接の場合でも同席が可能です。ただし、相手企業の方針によっては同席が難しい場合があります。

就労移行支援を利用した就職までの流れ

就職までの流れは、大きく分けて次の3つのステップがあります。どれも自分に合った仕事を見つけるために大切な準備です。

① 自分を知る(自己分析)

まずは、自分自身のことをよく知ることから始まります。

「どんな働き方が合っているのか」「得意なことや苦手なことは何か」を、支援員と一緒に整理していきます。

具体的には…

- 自分の性格や特性を振り返る

- 体調や生活リズムに合った働き方を考える

- できること・苦手なことを整理する

- 好きな作業や興味のある分野を見つける

自己理解が深まると、「無理のない働き方」や「長く続けられる仕事」が見えやすくなります。

② 企業を知る

次に、自分に合いそうな会社や働く場所について知っていきます。

「どんな仕事があるのか」「会社の雰囲気はどうか」などを実際に見てみることで、働くイメージが少しずつ具体的になります。

具体的には…

- 求人情報や職種について調べる

- 会社見学や職場体験に参加する

- 支援員と一緒に求人票を見ながら相談する

- 障害者雇用のある企業の特徴を知る

見学や体験を通して、「ここなら働けそう」と思える場所が見つかることもあります。

③ 就職活動をする

最後のステップは、実際に応募して面接を受ける「就職活動」です。

この段階でも支援員のサポートがしっかりあるので、安心して取り組めます。

具体的には…

- 履歴書・職務経歴書の作成と添削

- 志望動機や自己PRを一緒に考える

- 面接の練習(模擬面接)

- 面接や見学の同行サポート

- 就職後も職場で困ったことの相談ができる

一人では不安なときも、支援員がそばで支えてくれるので、少しずつ自信がついていきます。

どのステップも、自分のペースで進めて大丈夫です。困ったときはいつでも支援員に相談できる環境があるので、安心して就職を目指せます。

実際に就労移行支援manabyで就職した方の体験談

発達障害・うつ病の20代女性

私は就労移行支援を約1年4ヶ月利用しました。最初の1年ほどは焦らず自分のペースで、生活リズムの安定やスキルの訓練に集中していました。

就職を意識し始めたのは利用開始から1年ほど経ってから。そこから支援員の方と自己分析を始め、得意・不得意を少しずつ整理していきました。

企業研究では「職種」よりも「自分に合った働き方」を重視し、説明会には支援員の方に同行してもらって参加しました。履歴書作成や面接練習も同時に進め、準備を重ねました。就職活動を本格的に開始から約1か月半で内定をいただくことができました。

理想の就職に近づくために大切な就労移行支援の選び方とは?

自分に合った仕事を見つけて、安心して働き続けるためには、どの就労移行支援事業所を選ぶかがとても大切です。ここでは、選ぶときに確認しておきたい3つのポイントを紹介します。

就職先の実績を見る

まずは、その事業所でどんな人が、どんな会社に就職しているかをチェックしましょう。「事務職に強い」「IT業界に実績がある」など事業所ごとに得意な分野があります。自分の希望する職種や業界に就職している人が多ければ、自分もそこに近づける可能性が高まります。事前にパンフレットやホームページを見たり、見学のときに聞いてみるのもおすすめです。

就職できる業種の幅を確認する

事務や販売、軽作業、ITなど、支援している業種の幅も大切なポイントです。いろいろな仕事に対応している事業所なら、「どんな仕事が向いているかわからない」という場合でも、自分に合う仕事を一緒に探していけます。

定着率・職場定着支援の有無をチェックする

就職して終わりではなく、そのあとも安心して働き続けられるかどうかも大事です。

そこで注目したいのが「定着率」と「職場定着支援」の有無です。

定着率が高い事業所は、就職後のサポートが充実しているケースが多く、職場での困りごとや不安にも対応してくれます。

「上司との関わり方が分からない」「仕事でつまずいた」など働き始めてからの悩みにも寄り添ってもらえる環境なら、長く働きやすくなります。

この3つを意識して選べば、自分らしく働ける環境に出会える可能性が高くなります。

就労移行支援を利用する流れ

「就労移行支援を使ってみたい」と思っても、何から始めればいいか迷ってしまうことがあるかもしれません。ここでは、見学から利用開始までの基本的な流れを紹介します

- 問い合わせ・見学予約

気になる事業所を見つけたら、まずは電話やホームページから見学の予約をしましょう。

「話を聞いてみたい」「施設を見てみたい」というだけでも大丈夫です。

- 見学・個別相談

実際に事業所へ行き、どんな雰囲気かを確認します。

訓練の内容や支援員の対応、通いやすさなどもチェックすると良いでしょう。

不安に思っていることや、希望する働き方について相談することもできます。

- 利用の申し込み

「ここで訓練を受けたい」と思ったら、支援員に伝えて申し込みの準備をします。

どんな書類が必要か、手順はどうなるかなどを丁寧に教えてもらえるので安心です。

- 必要書類の提出

障害者手帳や医師の診断書など、利用に必要な書類を準備して、お住まいの自治体の窓口に提出します。

- サービス受給者証の交付

自治体での審査を経て、「サービス受給者証」が発行されます。就労移行支援を利用するための証明書のようなものです。

- 契約手続きと利用開始日の決定

受給者証を受け取ったら、事業所と契約を結び、いつから通うかを決めます。

- 利用開始

いよいよ就労移行支援の利用が始まります。

自分のペースで訓練を進めながら、理想の働き方に向けてステップを踏んでいきましょう。

就労移行支援の実績・支援内容を見極めて、納得できる就職を目指そう

就労移行支援は、障害や特性に合わせて、就職までの準備から就職後のサポートまで、幅広く支援してくれる制度です。

就労移行支援を利用して就職を目指すなら、大切なのは自分に合った事業所を選ぶことです。そのためには、事業所の就職実績や支援内容、そして就職後の安心につながる職場定着支援の有無をしっかり確認しましょう。

そうすることで、就職のためのサポートだけでなく、就職後も長く働けるように支えてくれる事業所を見つけられます。

見学や相談は気軽にできるので、まずは一歩踏み出してみることをおすすめします。