【体験談あり】就労移行支援の在宅訓練とは?対象・内容・利用方法を徹底解説

- 就労移行支援の在宅訓練とは?

- 就労移行支援の在宅訓練の対象は?

- そもそも在宅訓練をして本当に就職できるの?

- 就労移行支援の在宅訓練が向いている人の特徴

- 就労移行支援の在宅訓練が向いていない人の特徴

- 通所と在宅、どちらが自分に合っている?

- 就労移行支援の在宅訓練のメリット

- 就労移行支援の在宅訓練のデメリット

- 在宅訓練に必要なスキルとは?

- 在宅訓練で受けられる支援って?

- 在宅訓練のスケジュール例

- 在宅訓練ができる就労移行支援事業所の探し方

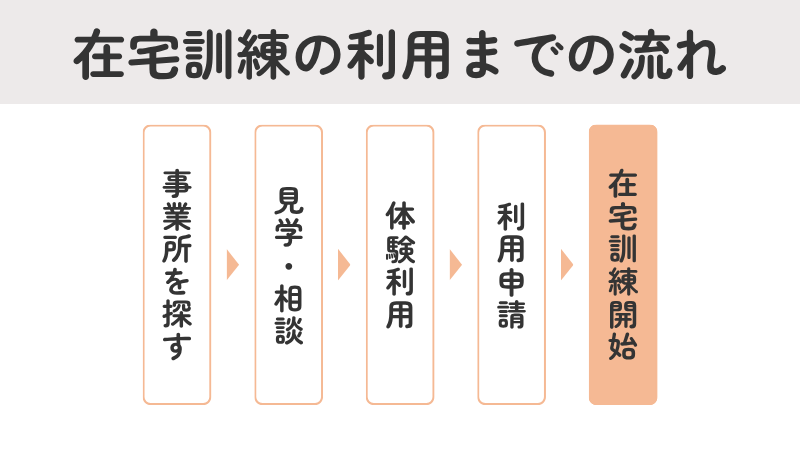

- 就労移行支援の在宅訓練の利用までの流れ

- 就労移行支援manabyの在宅訓練の特徴

- 独自のeラーニング教材で、自宅でもスキルアップ

- チャットやオンライン面談で、こまめに相談できる

- 在宅就労の実績多数あり

- 就労移行支援manabyの在宅訓練を利用した方々の声

- 就労移行支援の在宅訓練に関するよくある質問

- 在宅訓練は毎日受けないといけませんか?

- パソコンがない場合でも在宅訓練はできますか?

- 自宅でどんなサポートが受けられますか?

- 在宅訓練でも就職活動・面接のサポートは受けられますか?

- 在宅訓練から在宅ワークへの就職は可能ですか?

- 途中で通所に切り替えることはできますか?

- 利用には診断書や手帳が必要ですか?

- 就労移行支援は、在宅でも利用できます

「就労移行支援には興味はあるけれど、電車に乗って通うのが不安」こんなお悩みはありませんか?

実は、就労移行支援では通所だけでなく、体調や特性に合わせて、「在宅」での利用も可能です。

この記事では、就労移行支援の在宅訓練の対象や支援内容、メリット・デメリット、利用までの流れを分かりやすく解説します。また、「自分に通所と在宅どちらの訓練スタイルが合っているか」が分かるリストもご用意していますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事のまとめ

-

●

就労移行支援の在宅訓練とは?

外出が不安な方も自宅で支援を受けられる制度 -

●

自分に合った訓練スタイルを選ぼう

自分に合った環境を知ることが、就職への近道になる

就労移行支援の在宅訓練とは?

就労移行支援とは、障害のある方が一般就労を目指すために、必要なスキルや知識を身につけられる福祉サービスです。多くの事業所では、利用者が事業所に通って訓練やサポートを受ける「通所型」が基本のスタイルとなっています。

一方で、障害特性上「公共交通機関などでの移動が難しい」「外に出るのが不安」「人が多い場所が苦手」といった理由から、通所が難しい方も少なくありません。そのような方に向けて、一部の事業所では自宅にいながら訓練を受けられる「在宅訓練」という形で支援を行っています。

この在宅訓練は、事業所が独自に判断して行えるものではなく、自治体の認可を受けたうえで提供される支援です。そのため、全ての事業所で対応しているわけではありません。

また、在宅訓練であっても、週に1回〜月に1回程度は事業所に通所することが求められるケースが多くあります(自治体や事業所によって異なります)。

就労移行支援の在宅訓練の対象は?

ではどのような人が在宅訓練の利用対象になるのでしょうか?

厚生労働省によると、「在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」であれば、在宅支援が可能だとされています。

例えば、以下のようなケースでは、在宅での支援が検討されることがあります。

- 対人不安やパニック障害などで、外出そのものが困難な場合

- 医師から「在宅での訓練が望ましい」とされている場合

- 通所は難しくても、在宅で就職に向けた支援が継続できると判断される場合

特に新型コロナウイルスの感染拡大以降、在宅訓練の必要性が見直され、在宅での支援を柔軟に認められるようになりました。利用には通所の場合と同様に個別支援計画の作成が必要であるほか、在宅での利用には自治体(市区町村)への申請と認可が必要です。

ただし、在宅訓練は誰でも自由に選べるわけではありません。

なお、以下のようなケースでは、在宅での訓練を進めることが難しい場合があります。

- 「服薬管理」が自己で適切にできない

- 「体調不良時」に自分で適切な対処ができない

- 自分の「障害や病状」についての理解が乏しく、支援者との連携が難しい

- 「感情のコントロール」ができず、在宅時にパニックなどの症状が強く出る

- 「意思表示」が困難で、体調や支援ニーズを自ら伝えることができない

- 「就労意欲」や「作業意欲」が著しく乏しい

- 支援者の「指示に従わず」、手を止めたり居眠りをしてしまう

- 「指示内容を理解できない」、あるいは「ひらがなや簡単な漢字が読めない」など、基本的な理解力に課題がある

※厚生労働省「在宅における就労移行支援事業ハンドブック」からの抜粋

在宅訓練を希望する場合は、まず見学や相談を通じて、自分の状況に合うか確認してみるのがよいでしょう。

そもそも在宅訓練をして本当に就職できるの?

「在宅訓練で本当に就職できるのか?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、結論から言えば、在宅で訓練を受けながら就職を目指すことは十分に可能です。

実際に、就労移行支援では、在宅訓練を取り入れながら一般企業への就職を実現している利用者も増えています。

例えば、就労移行支援manaby(マナビー)では、2025年7月時点の在宅就労率20.4%となっており、この数字は、全てが在宅訓練を経た方とは限りませんが、「在宅訓練から在宅勤務を目指す選択肢」があることを示しています。

また厚生労働省によると就労移行支援を利用して一般就労した方の割合が58.8%と公表されており、この数値は通所・在宅を含めた全体の実績ではありますが、就労移行支援を通じて多くの方が就職に繋がっているということが分かります。

特に、在宅ワークを希望する方にとっては、日々の訓練そのものが将来の働き方に直結する実践の場になります。パソコンを使った作業や、チャット・オンライン面談を通じたコミュニケーションの練習は、実際の業務と非常に近いため、訓練がそのまま職場でのスキルとして役立ちます。

つまり、在宅訓練だからといって就職が不利になるわけではなく、「自分に合った訓練環境」であれば、着実にスキルを身につけて、就職に繋げることができます。

就労移行支援の在宅訓練が向いている人の特徴

就労移行支援の在宅訓練は、「自分のペースで取り組みたい」「安心できる環境で集中したい」という方に特に向いています。以下のような特徴に当てはまる方は、在宅訓練でも問題なく進めることができます。

- 落ち着いた環境で自分のペースを大切にしながら取り組みたい方

- 満員電車などの通勤ストレスを避けて、自分に合った生活リズムで活動したい方

- 自分の体調に合わせて無理なく訓練を続けたい方

- 自分に合ったスタイルで継続的にスキルを身につけたい方

- 安心できる空間で集中して学習や作業を行いたい方

- 自宅からでも無理なく社会参加への準備を進めたい方

就労移行支援の在宅訓練が向いていない人の特徴

在宅訓練は、自主性や自己管理が求められるため、以下のような傾向がある方には向いていない可能性があります。

- 一人で作業すると集中力が続かず、だらけてしまうことが多い

- 生活リズムが不規則で、自己管理が難しい

- 誰かと直接コミュニケーションを取らないと不安になりやすい

- 指示がないと動き出せず、自主的に行動するのが苦手

- 自宅だと気が散ってしまい、作業に集中しづらい

通所と在宅、どちらが自分に合っている?

就労移行支援には「通所訓練」と「在宅訓練」があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

どちらが向いているかは、自分の体調や生活リズム、特性によって異なるため、自分に合ったスタイルを選ぶことが大切です。

以下のリストを参考に、今の自分にはどちらのスタイルが合っていそうか考えてみましょう。

| 特徴 | 通所が向いている方 | 在宅訓練が向いている方 |

|---|---|---|

| 生活パターン | 日々のスケジュールに沿って、規則正しい生活を送りたい | 自分の生活リズムに合わせて過ごしたい |

| コミュニケーション方法 | スタッフと直接コミュニケーションを取りながら訓練を進めたい | 対面よりもオンラインで落ち着いて関わりたい |

| 訓練環境 | 家よりも施設などの環境のほうが集中しやすいと感じる | 静かな環境の方が安心でき、集中力を保ちやすい |

| モチベーションの保ち方 | 対面でのフィードバックを受ける方が意欲が出やすい | 自分のペースで落ち着いて進めるほうがやる気を保ちやすい |

| 通勤・移動 | 通勤や移動が習慣になっており、外出にも慣れている | 移動の負担が少ない方が安心して継続しやすい |

| 働き方の希望 | 将来的に出社して働くスタイルを希望している | 在宅ワークや柔軟な働き方も選択肢に入れている |

就労移行支援の在宅訓練のメリット

在宅訓練には、体調や生活リズムに合わせて取り組みやすく、安心できる環境で学ぶことができるという特徴があります。

特に「外に出ること自体が負担になっている方」や、「まずは自分のペースで少しずつ始めたい方」にとって、無理のない形で就労の準備ができます。

- 外出の負担がない:満員電車や人混みを避けられ、移動による緊張や疲労が少ない

- 安心できる環境で集中しやすい:自宅など落ち着ける場所で取り組むことで、周囲を気にせず自分のペースで集中できる

- 体調や生活リズムに合わせやすい:毎日決まった時間に通うのが難しい方でも、自宅であればその日の体調や生活リズムに合わせて柔軟に訓練の時間やペースを調整しやすい

- 将来的な在宅ワークに向けた準備になる:パソコン操作やチャットなどのオンラインツールに自然と慣れることで、将来の在宅勤務に必要なスキルや習慣を身につけることができる

- 対面が苦手でも支援が受けやすい:チャットやオンライン面談など、自分に合った形で支援を受けられる

就労移行支援の在宅訓練のデメリット

在宅訓練には多くのメリットがありますが、通所型とは違った難しさを感じる場面もあります。

以下では、在宅訓練を検討する上で知っておきたい主なデメリットを紹介します。

- 孤独感を感じやすく、モチベーションが続きにくい:1人で取り組む時間が多いため、支援員や他の利用者とのやりとりが限られ、生活にメリハリがつきにくい

- 対面でのコミュニケーションが練習しにくい:チャットやビデオ通話が中心になるため、対面でのやりとりや職場での人間関係づくりの練習がしづらい

- 自己管理が難しい:時間の使い方に自由度がある分、スケジュール管理や日々の継続が難しく感じることもある

在宅訓練に必要なスキルとは?

在宅訓練では、自宅で一人で取り組む時間が多くなるため、通所とは異なるスキルや姿勢が求められる場面があります。ここでは、在宅訓練をスムーズに進めるために役立つ主なスキルを紹介します。

- 自己管理力(スケジュール管理):通所と違い、時間やペースを自分で調整する必要があります。決まった時間にログインして訓練に取り組んだり、その日の訓練メニューや課題に対して、自分から取り組むことが求められます。

- コミュニケーションスキル:チャットやオンライン面談を通じて支援員とやりとりする機会が多いため、自分の状況や困りごとを文章や画面越しに伝える力が必要です。

- 基本的なパソコンスキル:在宅訓練では、パソコンを使ってeラーニングを受けたり、資料を作成したり、チャットやビデオ通話で支援員とやりとりをします。タイピングやメール、Zoomなどの基本的な操作に慣れておくと安心です。

これらのスキルすべてを最初から備えている必要はありませんし、人によって得意・不得意も異なります。支援員のサポートを受けながら、自分に必要な部分を訓練の中で少しずつ身につけていくことができます。

在宅訓練で受けられる支援って?

在宅訓練でも通所での訓練と同様に個別支援計画に基づいた訓練を自宅で受けることができます。

具体的な訓練内容としては、以下のようなものがあります。

- ビデオ通話やチャットでの定期的な面談・相談:不安や悩みをすぐに相談できる体制が整っています。

- パソコンスキルやビジネスマナーの訓練:就職に向けて、基本的な操作や社会人としての振る舞いを学べます。

- 履歴書・職務経歴書の作成サポートや模擬面接:一人では難しい応募書類の作成や面接対策も、丁寧にサポートされます。

- 就職後を見据えたストレス対処や生活リズムの整え方:働き続けるための心と体の整え方も一緒に学べます。

事業所によっては、eラーニングや独自教材を取り入れ、個々の希望や得意に合わせた訓練内容を柔軟に組み立ててくれるところもあります。

在宅訓練のスケジュール例

在宅訓練では「自宅でどんなふうに過ごすのか」が気になる方も多いと思います。ここでは、実際に就労移行支援manaby(マナビー)で在宅訓練を行っていた方の1日のスケジュール例をご紹介します。

【在宅訓練の1日スケジュール例(発達障害・うつ病の20代女性の場合)】

- 10:00~:訓練開始。ビデオ通話でその日の体調や困りごとの共有、当日の訓練内容を報告。

- 10:15~12:00:eラーニングでWebデザインの学習。分からない点があれば、チャットで支援員に質問。

- 12:00~13:00:昼休憩。

- 13:00~14:45:eラーニングでExcelやMOS資格の学習。

- 14:45~15:00:ビデオ通話またはチャットで訓練の振り返り。その日の取り組み内容や体調の変化を報告し、明日の予定や課題を確認。

在宅訓練ができる就労移行支援事業所の探し方

就労移行支援のすべての事業所が在宅訓練に対応しているわけではありません。

全国の就労移行支援事業所のうち、在宅訓練を実施している事業所は約29.3%にとどまっています。

参考: 厚生労働省・PwC コンサルティング合同会社 「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」

そのため、在宅訓練を希望する場合は、事前に対応の有無や支援内容をしっかり確認することが重要です。

在宅訓練に対応した事業所を探す際には、以下のポイントをチェックしてみましょう。

- 公式ホームページやサービス案内に「在宅訓練対応」と明記されているか

- 実際に在宅訓練を利用した利用者の声や、在宅訓練からの就労実績が紹介されているか

- 在宅と通所の併用ができるか

- 自宅での支援がどこまで対応してもらえるか(チャット対応、定期的な面談など)

最低でも2つの事業所を見学・比較することで、自分の生活スタイルや体調、希望する働き方に合った支援が受けられるかどうかを見極めやすくなります。

就労移行支援の在宅訓練の利用までの流れ

在宅訓練を希望する場合も、基本的な流れは通所型の就労移行支援と大きく変わりません。ただし、在宅での支援が可能かどうかはお住まいの自治体や事業所によって異なるため、事前の確認が重要です。

- 在宅訓練に対応した事業所を探す:公式サイトや相談窓口で、その事業所が在宅訓練に対応しているか、どのような支援を行っているかをチェックしてみましょう。

- 見学・相談で在宅訓練の内容を確認:見学や個別相談を通して、「どこまで在宅で対応してもらえるか」「どんなサポートがあるか」を事前に確認しましょう。

- 体験利用・利用申請の準備:体験利用を経て利用を希望する場合は、「障害福祉サービス受給者証」の取得手続きが必要です。この受給者証は、市区町村の障害福祉窓口で申請します。必要な書類や診断書などは事前に確認しておきましょう。

- 個別支援計画に「在宅訓練希望」の記載:在宅での利用を希望する場合は、個別支援計画書に在宅訓練を行う理由と内容が記載されている必要があります。体調面や通所困難の事情を支援員に伝えたうえで、計画に反映してもらいましょう。

- 在宅訓練スタート:受給者証が発行され、支援計画が整えば、いよいよ在宅訓練がスタート。状況に応じて、通所との併用も可能です。自分に合ったスタイルを支援員と相談しながら決めていきましょう。

就労移行支援manabyの在宅訓練の特徴

就労移行支援manaby(マナビー)の在宅訓練では、「通うのが難しい」「自分のペースで学びたい」という方でも、安心してスキルを身につけられる環境が整っています。

自宅にいながら、eラーニングやチャット・オンライン面談を活用して、無理なく就職に向けた準備ができるのが特徴です。

※在宅訓練の可否は自治体の判断によります

独自のeラーニング教材で、自宅でもスキルアップ

就労移行支援manaby(マナビー)では、Webデザイン・プログラミング・Word・Excelなど、幅広い分野に対応した独自のeラーニング教材を用意しています。

自宅からでも利用できるため、「今日は体調がいいから多めに」「疲れているから短時間だけ」など、自分の体調や生活リズムに合わせた学習が可能です。

関連記事:就労移行支援manabyのeラーニング

チャットやオンライン面談で、こまめに相談できる

在宅訓練では、日々のやりとりをチャットやビデオ通話で行うため、支援員と定期的にコミュニケーションが取れる体制が整っています。

「人と直接話すのは緊張する」という方でも、自分に合った方法で相談や振り返りができるので、在宅でも安心して訓練に取り組みやすい環境です。

在宅就労の実績多数あり

就労移行支援manaby(マナビー)の訓練を経て就職された方の約5人に1人が在宅就労を実現しています。

さらに、在宅就労された方の職場定着率は約96.6%(2021年12月時点)と、非常に高い水準をとなってます。

就労移行支援manabyの在宅訓練を利用した方々の声

うつ病・発達障害(20代・女性)

うつ病の影響で外に出ること自体に強い不安を感じ、朝起きるのもつらい日が続いていました。外出すると緊張してしまい、通所はどうしてもハードルが高く感じていた私にとって、在宅訓練という選択肢はとても心強いものでした。

就労移行支援manaby(マナビー)では、毎朝、体調や気持ちの状態を支援員さんに伝えるところから一日が始まります。ちゃんと話を聞いてもらえることで、少しずつ安心できるようになりました。

自分のペースで進められる学習も、気分に合わせて取り組めるのがありがたく、分からないことがあってもチャットですぐに聞けるので、無理なく続けることができています。

自閉スペクトラム症・社交不安障害(20代・女性)

社交不安障害があり、人と話すだけで強い緊張や不安を感じていました。でも、在宅訓練ができたことで、慣れた家の中で少しずつ取り組めて、気持ちのハードルを下げることができました。

支援員さんはいつも丁寧に話を聞いてくださり、私の苦手なことや考え方のクセにも気づいてくれて、安心して相談できました。

今では、自分のことを以前よりも客観的に見られるようになり、人との関わりにも少しずつ前向きな気持ちを持てるようになっています。

就労移行支援の在宅訓練に関するよくある質問

ここでは就労移行支援の在宅訓練に関するよくある質問を紹介します。

在宅訓練は毎日受けないといけませんか?

必ずしも毎日受ける必要はありません。週数日からの利用や、体調に合わせたペースでの訓練も可能です。

無理なく続けられるスケジュールを支援員と一緒に調整できます。

パソコンがない場合でも在宅訓練はできますか?

事業所によっては、在宅訓練用にパソコンの貸し出しを行っている場合もあります。

まずは希望する事業所に相談してみましょう。

自宅でどんなサポートが受けられますか?

就労移行支援manabyでは、eラーニングによる学習支援のほか、チャットやビデオ通話を通じて、日々の困りごとの相談や定期的な面談が受けられます。

通所と同じように、個別支援計画に基づいたサポートが提供されます。

就労移行支援によって、提供される支援は異なるので、お問い合わせください。

在宅訓練でも就職活動・面接のサポートは受けられますか?

はい、在宅訓練でも就職活動に向けたサポートを受けることができます。

履歴書の添削や面接練習、求人紹介などもオンラインで対応してもらえます。

在宅訓練から在宅ワークへの就職は可能ですか?

可能です。在宅訓練を通じて在宅業務に必要なスキルを身につけた上で、在宅勤務可能な求人に応募することもできます。

支援員が希望に応じた求人を一緒に探してくれることもあります。

途中で通所に切り替えることはできますか?

状況に応じて在宅と通所を組み合わせたり、途中から通所へ切り替えることも可能です。

無理のない形で少しずつ外出に慣れていきたい方にもおすすめです。

利用には診断書や手帳が必要ですか?

就労移行支援の利用には、基本的に医師の意見書(または診断書)や障害者手帳が必要になります。

ただし、手帳がなくても利用できるケースがほとんどなので、まずは自治体の窓口や事業所に相談してみるとよいでしょう。

就労移行支援は、在宅でも利用できます

「外出がつらい」「人との対面が苦手」「自分のペースで訓練したい」という悩みを抱える方にとって、在宅での就労移行支援は向いています。

自宅からでもeラーニングやチャット、ビデオ通話を通じて必要なサポートが受けられ、将来的な在宅ワークに向けた準備にもなります。一方で、自己管理の難しさ等のデメリットもあるため、自分に合った訓練スタイルを選ぶことが大切です。

在宅訓練を希望する場合は、気になる方は事業所や自治体に相談してみましょう。