身体障害の方に向いている仕事は?おすすめの働き方・相談窓口を紹介

- 身体障害の方によく見られる雇用形態と仕事の種類

- 企業で働いている身体障害の方の数

- 身体障害の方が多く活躍している業界・業種

- 身体障害の方の雇用形態

- 身体障害の方の労働時間と賃金

- 身体障害の分類とそれぞれの特徴

- 身体障害の方によくある仕事上の困りごととは?

- 身体障害の方が働きやすい環境・働き方

- 環境や時間に柔軟な職場

- 配慮を受けることができる環境

- 身体障害の方におすすめの仕事

- 身体への負担が少ない仕事

- 自宅でできる仕事

- 人と関わりながら働ける仕事

- スキル・強みが活かせる仕事

- 就職・転職を始める前に整理しておきたいこと

- 移動手段や通勤に関する不安を整理しておく

- 職場で必要な配慮を具体的にしておく

- スキルや経験を棚卸しして「活かせること」を整理する

- スキルに自信がない場合は支援機関を活用するのもおすすめ

- 身体障害の方が仕事について相談できる機関

- ハローワークの障害者専用窓口を活用する

- 障害者雇用に特化した転職エージェントを活用する

- 就労移行支援事業所に相談する

- 就労移行支援manabyについて

- 制度や支援を活用して、あなたに合った働き方を探してみよう

身体障害の方で「自分に合う仕事はどんなものがあるんだろう」という不安や悩みを抱えている方も多いかもしれません。

通勤や勤務時間に不安があったり、身体の状態によってできることが限られていたりすると、「そもそも働けるのか不安」「どんな仕事があるのかわからない」と感じるのは当然のことです。

ですが、近年では身体障害のある方が安心して働けるよう、働き方の選択肢やサポート制度も広がっています。在宅でできる仕事、短時間勤務、障害への配慮がある職場など、体調や生活スタイルに合わせた働き方も可能になってきました。

この記事では、身体障害のある方に向いている仕事の特徴や、おすすめの働き方、相談できる窓口についてわかりやすく紹介します。「自分にできる仕事を見つけたい」「まずは情報を知りたい」という方に向けて、やさしく解説しています。

この記事のまとめ

-

●

身体障害の方におすすめの仕事

データ入力や事務、軽作業、Webライターなど、身体への負担が少ない仕事や在宅ワークなど、体調に合わせて選べる働き方がおすすめ -

●

自分の特性や体調に合った働き方を見つけよう

通勤や体力に不安がある場合は、在宅勤務や短時間勤務も。就労移行支援を活用すれば、無理なくスキルを身につけ、安定して働ける仕事を見つけられる

身体障害の方によく見られる雇用形態と仕事の種類

この章のポイント

-

●

身体障害のある方は約37万人が企業で活躍

民間企業で働く障害者のうち約55%が身体障害の方で、製造・小売・医療福祉業界を中心に活躍 -

●

事務職・生産工程・サービス職が多い

データ入力や検品、販売など、体調や身体の状態に合わせた働き方を選んでいる方が多く見られる - ● 正社員が約6割、短時間勤務や在宅勤務など、通院や生活との両立を考えた多様な働き方をしている方もいる

身体障害がある場合、「どんな働き方をしている人が多いの?」「自分にもできる仕事ってあるのかな」と不安になることもあるかもしれません。ここでは、実際に企業で働いている身体障害の方の雇用状況や、よく見られる職種・働き方についてご紹介します。

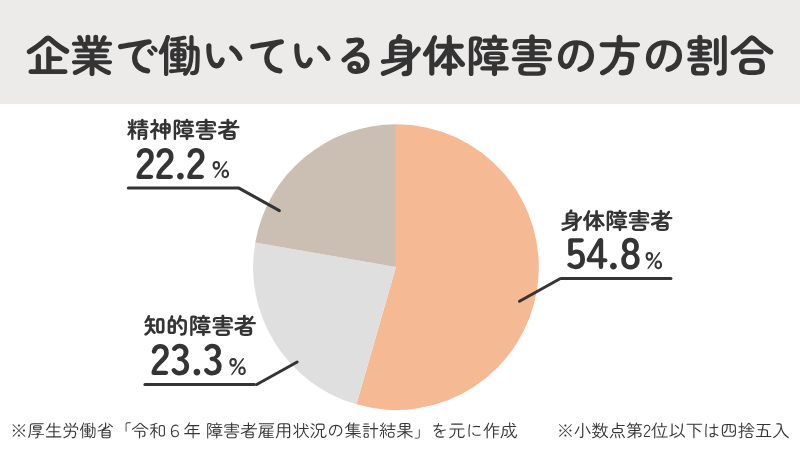

企業で働いている身体障害の方の数

厚生労働省の調査(令和6年)によると、民間企業に雇用されている身体障害者の数は約37万人です。障害種別の中でもっとも多く、全体の約55%を占めています。

つまり、企業で働いている障害者のうち、半数以上が身体障害のある方ということになります。身体障害があっても、多くの方がさまざまな職場で活躍しています。

身体障害の方が多く活躍している業界・業種

身体障害のある方が多く活躍している業界には、「製造業(約26.5%)」「卸売業・小売業(約13.5%)」「医療・福祉(約11.8%)」が挙げられます。

| 産業(業種) | 主な仕事内容の例 |

|---|---|

| 製造業 | 組立、検品、軽作業などの生産工程の業務 |

| 卸売業・小売業 | 接客、品出し、事務、バックヤード業務など |

| 医療・福祉 | 病院・福祉施設での事務作業や清掃、給食補助など |

身体障害者がもっとも多く従事している職種は「事務職(26.3%)」で次に、「生産工程の職業(15.0%)」、「サービスの職業(13.5%)」となっています。

| 職種 | 作業例 |

|---|---|

| 事務職 | データ入力、書類作成、電話応対など |

| 生産工程の職業 | 組立・検査・包装など |

| サービスの職業 | 清掃・販売・接客など |

身体障害の方の雇用形態

身体障害のある方のうち、正社員として働いている人は全体の約6割にのぼります。残りの約4割は、パート・契約社員・短時間勤務などの柔軟な働き方を選んでおり、体調や通院、生活とのバランスを取りやすい短時間勤務や在宅勤務を希望する方も少なくありません。

| 雇用形態の区分 | 割合(%) | 補足説明 |

|---|---|---|

| 無期契約の正社員 | 53.2% | 安定した雇用契約での正社員 |

| 有期契約の正社員 | 6.1% | 契約期間に定めのある正社員 |

| 無期契約の正社員以外 | 15.6% | 無期契約のパート・嘱託職員など |

| 有期契約の正社員以外 | 24.6% | 有期契約のパート・アルバイト・契約社員など |

身体障害の方の労働時間と賃金

身体障害のある方の1か月あたりの平均賃金は、約23万5千円となっています(超過勤務手当を除く所定内給与は22万3千円)。

しかし、週の労働時間によって賃金額には大きな差があります。例えば、週30時間以上働いている方は月26万8千円と比較的高めですが、週10時間未満の方では月6万7千円にとどまります。

以下の表は、労働時間帯別の月額平均賃金をまとめたものです。

| 労働時間区分 | 雇用者の割合 | 月間総労働時間(平均) | 月額平均賃金(円) |

|---|---|---|---|

| 30時間以上(通常) | 75.1% | 150.6時間 | 26万8千円 |

| 20時間以上〜30時間未満 | 15.6% | 99.1時間 | 16万2千円 |

| 10時間以上〜20時間未満 | 7.2% | 61.0時間 | 10万7千円 |

| 10時間未満 | 1.2% | 27.8時間 | 6万7千円 |

参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」、「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」

身体障害の分類とそれぞれの特徴

この章のポイント

- ● 身体障害は法律で定められた永続的な身体機能の障害を指す

-

●

9つの分類があり、障害の部位や状態によって異なる

視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など、障害の種類は多岐にわたる。 -

●

等級(1〜6級)によって支援や手帳の内容が変わる

重いほど支援の必要性が高く、利用できる制度や配慮の範囲も広がる。

「身体障害」とは、身体障害者福祉法で定められた身体上の障害が一定以上で永続する状態のことです。

身体障害者福祉法では、身体障害を以下の9つの種類に分類しています。それぞれに該当する具体的な状態や特徴を解説します。

| 障害分類 | 状態の説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 視覚障害 | 視力や視野に支障があり、見づらい状態 | 全盲、弱視、視野狭窄 など |

| 聴覚・平衡機能障害 | 音が聞こえにくい、またはバランスがとりにくい状態 | 難聴、ろう、メニエール病 など |

| 音声・言語・そしゃく機能障害 | 話す・発声・噛む機能に障害がある状態 | 発声困難、構音障害 など |

| 肢体不自由 | 手足・体幹の動きが制限される状態 | 麻痺、切断、関節の硬直 など |

| 内部障害(心・腎・呼吸器) | 臓器の機能に障害がある状態 | 心疾患、人工透析、呼吸不全 |

| 膀胱・直腸の障害 | 排尿・排便の機能に支障がある状態 | 人工肛門、人工膀胱 など |

| 小腸の障害 | 栄養の吸収が困難な状態 | 短腸症候群、中心静脈栄養 など |

| 免疫機能の障害 | 免疫力が極端に低くなる状態 | HIV感染による免疫低下など |

| 肝臓の障害 | 肝機能の低下により生活に支障が出る状態 | 肝硬変、慢性肝炎 など |

参考:厚生労働省「身体障害者手帳制度の概要」

障害の程度に応じて等級が決められており、「1級〜6級」に分けられ、等級が重いほど日常生活や就労に支障が大きいとされています(1級が最重度)。

身体障害の方によくある仕事上の困りごととは?

この章のポイント

-

●

障害の種類によって仕事上の困りごとは大きく異なる

視覚・聴覚・肢体・内部障害など、それぞれに特有の課題(見えづらい、聞こえにくい、移動が難しい、体力や通院への配慮が必要など)がある。

ここでは障害別に感じる困りごとを紹介します。

視覚障害の方の困りごと

- パソコンでの作業や紙の資料の確認が難しい

- 掲示板やホワイトボードの文字が見えづらく、必要な情報をすぐに確認できないことがある

- 通勤や職場内の移動時に段差や障害物が分からず、不安を感じる

- 会議資料やメールの確認にも支援機器や音声読み上げが必要になる場合がある

聴覚または平衡機能の障害の方の困りごと

- 会議や電話対応で相手の声が聞き取りづらく、伝達ミスが起きやすい

- 非常ベルやアナウンスなど、緊急時の音に気づきにくい

- バランス感覚に不安があり、長時間の立ち仕事や移動が疲れやすい

音声・言語・そしゃく機能の障害の方の困りごと

- 話す仕事だと、自分の伝えたいことがうまく伝わらず、相手に誤解されてしまう

- 会話で意思を伝えるのに時間がかかる

- 決まった時間に食事をとれなかったり、人目が気になって食べづらいと感じる

肢体不自由の方の困りごと

- 通勤時の移動や段差、遠い職場内の移動が大変

- 手足の動きに制限があるため、デスクやトイレなどの職場設備が使いにくい

- 長時間同じ姿勢がつらい

心臓・じん臓・呼吸器の機能障害の方の困りごと

- 体力に制限があり、長時間労働や力仕事が難しい

- 体調に波があり、急に休みが必要になる

- 暑さ・寒さ・空気の汚れなど、環境によって体調が左右されやすい

ぼうこう・直腸の機能障害の方の困りごと

- トイレの回数が多く、業務のスケジュール調整が必要

- トイレの場所が限られている職場では不安がある

- 外出や会議など長時間離席できない場面にストレスを感じる

小腸の機能障害の方の困りごと

- 特定の食事制限や体調管理が必要で、出張や外食を伴う仕事が難しい

- 薬の副作用や症状の波によって、急に体調が悪くなることもある

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害の方の困りごと

- 感染症にかかりやすく、人混みの多い場所や通勤が不安

- 定期的な通院が必要なため、決まった時間に働くのが難しい

肝臓の機能障害の方の困りごと

- 疲れやすく、業務量を制限しないといけない

- 血液検査や通院など、定期的な体調管理が必要で、決まった時間に働くことが難しい

- 毎日決まった時間に薬を飲んだり、体調管理のために生活リズムを崩せないため、長時間勤務が難しい

身体障害の方が働きやすい環境・働き方

この章のポイント

-

●

柔軟な働き方や環境整備が働きやすさを左右する

バリアフリー設備、フレックスタイム、在宅勤務など、体調や体力に合わせて調整できる職場が理想的。 -

●

合理的配慮が整った職場を選ぶことが大切

障害者雇用枠や特例子会社では、勤務時間・業務内容・通勤負担などの調整がしやすく、安心して働ける環境が整っている。

ここでは、身体障害の方にとって働きやすい環境や働き方を紹介します。

環境や時間に柔軟な職場

職場の設備や働き方に柔軟性があることも重要なポイントです。

| 配慮内容 | 説明・具体例 |

|---|---|

| バリアフリー設計 | 段差のないフロア、車椅子対応のスロープ、多目的トイレ、エレベーターなど |

| フレックスタイム制・時短勤務 | 出勤時間や勤務時間を調整できる制度。朝の体調が不安定な方や、疲労がたまりやすい方でも無理なく出勤可能。 |

| 在宅勤務・リモートワーク | 通勤の負担がなく、自宅で作業できる働き方。通院や休養と両立しやすく、心身の負担を軽減できる。 |

特に肢体不自由や内部障害(心臓・腎臓・呼吸器など)のある方や疲れやすい・体力に不安のある方にとって、おすすめです。

配慮を受けることができる環境

障害のある方が安心して働けるように、「合理的配慮」がある職場を選ぶことは非常に重要です。合理的配慮とは、障害のある方が他の人と同じように働けるように、業務内容や職場環境を必要に応じて調整することを意味します。

特に以下のような職場では、制度として配慮体制が整っていることが多く、初めての就職や復職にもおすすめです。

- 障害者雇用枠:一般企業が障害者の方を対象に設けている雇用枠。障害特性に応じた勤務時間・業務内容の調整や、面接時の配慮相談がしやすいのが特徴です。

- 特例子会社:親会社とは別に、障害者の方が働きやすい環境を整えるために設立された企業。配慮の実績が豊富で、支援体制が整っているケースが多いです。

障害者雇用枠や特例子会社では、障害による困りごとに配慮する環境が整っており、以下のような具体的な配慮がなされているケースが多くあります。

| 障害の種類 | よくある職場での配慮例 |

|---|---|

| 視覚障害 | 音声読み上げソフトの導入、点字案内の設置、明暗差の少ない照明配置など。情報アクセスや安全な移動をサポート。 |

| 聴覚障害 | チャット・メールなどのテキストコミュニケーション、手話通訳の配置、筆談ツールの活用など。聞こえにくさを補う配慮が行われます。 |

| 肢体不自由 | スロープや自動ドア、昇降式の机などのバリアフリー設備、通勤時間の配慮や在宅勤務の導入など、物理的負担を軽減。 |

| 内部障害(心臓・腎臓など) | 体調の波に配慮し、時短勤務や通院に合わせた柔軟なシフト、定期的な休憩時間の確保など。無理なく働けるペースでの勤務が可能です。 |

| 言語・そしゃく障害 | 筆談やタブレット端末での代替コミュニケーション、会話を必要としない業務内容の調整など。スムーズに意思疎通できる工夫がされます。 |

身体障害の方におすすめの仕事

この章のポイント

-

●

身体への負担が少ない仕事を選ぶことが重要

立ち仕事や重労働を避け、データ入力・軽作業・チャット対応など、自分の体調に合った作業を選ぶことで長く続けやすくなる。 -

●

在宅ワークや短時間勤務など柔軟な働き方も選べる

外出や通勤が難しい場合は、Webライター・デザイナー・オンライン事務など、自宅でできる仕事も増えている。 -

●

自分のスキルや得意分野を活かすと働きやすくなる

人と話すのが得意なら接客・相談業務、集中力があるなら事務・軽作業など、「得意」を軸に選ぶとやりがいにも繋がる。

身体に障害のある方にとって、無理のないペースで働きやすい仕事を選ぶことは、長く安定して働くための重要なポイントです。特に「身体への負担が少ないこと」「自分の動作や体調に合っていること」「作業環境が整っていること」が、仕事選びで重視すべき基準となります。

ここでは、身体障害のある方が安心して働きやすい仕事の例や、向いている人・注意が必要な人の特徴も含めてわかりやすく紹介します。

身体への負担が少ない仕事

身体の一部に不自由がある場合、重い物を持ったり、長時間立ちっぱなしでの作業は難しいことがあります。そのため、次のような身体への負担が比較的少ない仕事が向いています。

身体への負担が少ない仕事の例

| 職種 | 内容とメリット |

|---|---|

| データ入力・事務作業 | 座ったままパソコンを使ってできる作業。移動や立ち仕事が不要で、体力に不安がある方にもおすすめです。 |

| Webチャット対応(カスタマーサポート) | 音声ではなくチャットでの応対業務。自宅でできるケースもあり、身体に負担をかけずに働ける環境が整いやすいです。 |

| 軽作業(検品・シール貼り・仕分けなど) | 繰り返し作業が中心で、重いものを持たない業務も多く、身体を大きく動かす必要がない作業内容が特徴です。 |

向いている方の例と注意点

| 向いている方 | 注意が必要な方 |

|---|---|

| ・下肢に障害がある方(歩行が困難な方) ・上肢に軽度の障害がある方(片手での作業ができる方) ・心臓や呼吸器の機能障害があり、激しい運動を避けたい方 | ・視覚障害がある方(データ入力など画面を見る作業が中心の場合、環境整備が必要になる) ・腰や背中に持病がある方(長時間座る姿勢が続くと悪化する可能性あり) |

自宅でできる仕事

外出が難しかったり、通勤に体力的な不安がある方には、在宅ワークがおすすめです。パソコンやインターネットを使った仕事で、自分のペースで働けるのが特徴です。

自宅でできる仕事の例

| 職種 | 内容とメリット |

|---|---|

| Webライター | 記事作成やブログ執筆など。納期に合わせて作業できる柔軟な働き方が可能。 |

| デザイン・イラスト制作 | ロゴ作成、チラシ、SNS投稿素材など。クリエイティブな作業が好きな方におすすめ。 |

| プログラミング・コーディング | サイト制作、アプリ開発、HTML/CSS編集など。 |

| オンライン事務サポート | データ入力、資料作成、メール対応などの事務作業。 |

| クラウドソーシングでの軽作業 | アンケート回答、文字起こし、商品レビューなどの単発・短時間の仕事。 |

向いている方の例と注意点

| 向いている方 | 注意が必要な方 |

|---|---|

| ・呼吸器や心臓などの内部障害がある方(休憩を取りながら働ける) ・下肢障害があり、通勤や移動が困難な方免疫障害などで人との接触を避けたい方 | ・視覚障害のある方(画面操作に支援技術が必要) ・Web会議やチャットに負担を感じる方(聴覚障害・言語障害など) |

人と関わりながら働ける仕事

人と話すことが好きな方や、コミュニケーションが得意な方には、対面や電話・チャットなどで人と関わる仕事も向いています。例えば、次のようなお仕事があります。

人と関わりながら仕事の例

| 職種 | 内容とメリット |

|---|---|

| 接客サポート(受付・案内など) | 来客やお客様への対応業務。座って行える受付業務などもあり、対面でのやりとりが中心。人とのふれあいが多く、感謝される機会も多いです。 |

| 福祉施設の相談員・サポートスタッフ | 障害者施設や高齢者施設などで、利用者との会話や生活支援を行う仕事。人の役に立ちたい方にとってやりがいのある職場です。 |

| コールセンター・チャットサポート | 電話やチャットでのお客様対応。対面ではないため、対人の緊張感が少なく、人と話すのが好きな方におすすめです。 |

| 販売・サービススタッフ | 商品説明やお会計、簡単な案内などを通してお客様と接する仕事。勤務時間や働く場所の選択肢も豊富で、自分に合った環境を見つけやすいです。 |

向いている方の例と注意点

| 向いている方 | 注意が必要な方 |

|---|---|

| ・人と話すのが好き方言語 ・聴覚に問題のない方 | ・言語障害や聴覚障害のある方(会話や聞き取りに配慮が必要) ・人との接触を避けたい、免疫障害の方 |

スキル・強みが活かせる仕事

得意なことを仕事にすると、やりがいや達成感が得られやすく、自信にも繋がります。ここでは、代表的なスキルや向いている仕事の例を分かりやすく紹介します。

| スキル・強み | 向いている仕事の例 |

|---|---|

| パソコン操作が得意 | データ入力/表作成/資料作成/SNS運用補助など |

| 人と話すのが好き、接客が得意 | コールセンター(電話・チャット)/受付業務/接客販売など |

| コツコツ作業や集中が得意 | 軽作業(封入・検品)/製造補助作業/文書スキャン/資料整理など |

| 文章を書く・読むのが得意 | ライティング/ブログ記事作成/校正作業/マニュアル整備など |

| 細かい作業が得意、手先が器用 | 手芸/アクセサリー制作/製品の組み立て補助/検品業務など |

就職・転職を始める前に整理しておきたいこと

この章のポイント

-

●

体調や通勤の不安を事前に整理しておくことが大切

自宅からの通勤距離や移動方法、体力面の負担などを具体的に把握しておくことで、働きやすい職場を見つけやすくなる。 -

●

必要な配慮や働き方の希望を明確にする

職場での配慮をあらかじめ整理しておくことで、企業とのミスマッチを防ぐことができる

就職活動をスムーズに進めるためには、自分の体調や環境、希望する働き方について事前に整理しておくことが大切です。ここでは、身体障害のある方が準備段階で意識しておきたいポイントを紹介します。

移動手段や通勤に関する不安を整理しておく

身体の状態によっては、公共交通機関の利用や長距離の移動に不安を感じる方も少なくありません。自宅から通える範囲や移動に必要なサポートを明確にしておくことで、働きやすい職場を見つけやすくなります。

例えば、

- 自宅から電車で1時間以内の職場にしたい

- バスではなく、駅から徒歩5分以内で通える会社を探したい

- 車いすを使用しているため、職場の入り口や最寄り駅にスロープやエレベーターがあるかを確認したい

- 長距離歩行がつらいため、自宅近くで勤務できる職場がいい

職場で必要な配慮を具体的にしておく

障害の内容に応じて、仕事中にどんな配慮があると働きやすいかを整理しておくことが大切です。企業側に伝える際も、あらかじめ明確にしておくとスムーズです。

| 配慮が必要な状態 | 希望・必要な職場環境・配慮例 |

|---|---|

| 立ち仕事が難しい | 座って作業できるデスクワーク(事務職・コールセンターなど) |

| トイレの回数が多い | トイレに近い席の配置/トイレが複数ある・自由に行きやすい職場構造が安心 |

| 疲れやすい体質 | フルタイムではなく、1日6時間以内の短時間勤務や週3〜4日の勤務形態 |

| 体温調節が苦手(内部障害など) | 空調(エアコン)の調整が可能な職場/上着やブランケットの使用を許可される環境 |

| 聴覚障害がある | メール・チャット・掲示板など文字による情報伝達が中心の職場 |

| 視覚障害がある | 音声読み上げソフトに対応したPC環境/紙資料よりデジタル資料が準備された環境 |

スキルや経験を棚卸しして「活かせること」を整理する

これまでの職歴や得意なことを整理することで、自分に合った仕事を見つけやすくなります。

以下のように、スキル・特性と活かせる仕事の例を表にまとめました。

| スキル・特性 | 活かせる仕事の例 |

|---|---|

| 接客経験がある | 電話応対のない窓口業務、来客対応など |

| Excelの操作が得意 | データ入力、帳票作成、集計業務など |

| 手先が器用 | 軽作業(製品の検品、ラベル貼り、袋詰めなど) |

| 人と話すのが好き | 福祉施設での相談支援、対人サービス、来客対応など |

スキルに自信がない場合は支援機関を活用するのもおすすめ

「仕事の経験が少ない」「ブランクがある」「パソコンに自信がない」といった不安がある場合は、就労支援機関のサポートを受けるのもおすすめです。

- 就労移行支援事業所:就職に向けたスキル訓練や職場体験、履歴書の作成サポートなどが受けられる

- ハローワーク(障害者専門窓口):求人紹介だけでなく、障害特性に合った職場探しを支援してくれる

- 障害者就業・生活支援センター:就業と生活の両面から継続的なサポートを受けられる

身体障害の方が仕事について相談できる機関

この章のポイント

-

●

就職・転職は一人で抱え込まず専門機関に相談を

専門の支援機関を活用することでスムーズに進められる。 -

●

ハローワーク・エージェント・就労移行支援など様々な相談先がある

職場での配慮をあらかじめ整理しておくことで、企業とのミスマッチを防ぐことができる -

●

自分の状況に合わせて使い分けるのがおすすめ

初めての就職、ブランクがある、面接が不安など、目的に応じて複数の機関を併用するとより効果的

身体障害のある方が就職や転職を目指す時は、1人で悩まず専門機関に相談するのがおすすめです。ここでは、主に利用されている3つの相談先をご紹介します。

ハローワークの障害者専用窓口を活用する

ハローワークには、障害者の方専用の窓口があり、専門の相談員が一人ひとりの状況に応じた就職支援を行っています。職業相談や求人紹介はもちろん、職場実習の調整や面接同行、職場への定着支援まで幅広くサポートしてくれます。

【こんな方におすすめ】

- 一般就職と障害者雇用、両方の求人を比較したい方

- 地元で障害者雇用の求人を探したい方

- 公的な支援で安心して相談したい方

障害者雇用に特化した転職エージェントを活用する

障害者雇用に特化した転職エージェントでは、書類添削や面接対策、企業とのマッチング、入社後の定着支援までを一貫してサポートしてくれます。

【こんな方におすすめ】

- はじめての就職・転職活動で不安がある方

- 履歴書・面接などのサポートを受けながら就職活動を進めたい方

- 障害に対する理解のある企業で働きたい方

就労移行支援事業所に相談する

就労移行支援は、障害福祉サービスの一つで、原則2年間の通所型の支援です。生活リズムの安定、ビジネスマナーやPCスキルの習得、職場実習、就職活動のサポートなど、段階的に就職を目指します。

【こんな方におすすめ】

- ブランクが長く、就職が初めてな方

- 生活リズムからしっかり働く準備をしたい方

- 自分のペースでゆっくり、「長く続く働き方」を探したい方

就労移行支援manabyについて

就労移行支援manaby(マナビー)では、身体障害のある方に対して、一人ひとりの体調や生活リズムに寄り添った就労支援を行っています。

「通勤や勤務時間に不安がある」「体力や身体の状態に合わせて働ける仕事が見つからない」などの悩みを持つ方でも、無理なく就職を目指せる環境を整えています。

就労移行支援manaby(マナビー)で受けられる主な支援

【就労移行支援manaby(マナビー)で受けられる主な支援】

- eラーニングシステム「マナe」を活用した自宅での学習サポート: 体調や移動の負担に配慮し、自宅でもスキル習得が可能です。

- Webデザインやプログラミングなど、身体への負担が少ないITスキルの習得: 長時間の立ち仕事が難しい方でも、座って行える仕事に向けたスキルが学べます。

- 在宅訓練や通所時間の柔軟な調整: 無理のないペースで訓練を受けることができ、通所が難しい方には在宅支援も対応しています。

※在宅訓練の利用可否は、お住まいの自治体により異なります。 - 就職活動のサポートと、就職後6か月間の定着支援: 障害特性や体調に配慮した職場探し、職場定着に向けた継続支援を行います。

「体調に合わせて働きたいけれど、どんな仕事が向いているかわからない」「身体のことを理解してくれる職場を探したい」というお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。

制度や支援を活用して、あなたに合った働き方を探してみよう

身体障害があっても、自分の体調や生活スタイルに合った働き方を見つけることは可能です。近年は、障害のある方をサポートする制度やサービスが充実してきており、就職・転職の選択肢も広がっています。

例えば、「通勤が難しい」「体力に不安がある」などの悩みがある方には、在宅勤務や短時間勤務といった柔軟な働き方も選べます。また、ハローワークや障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの支援機関を活用することで、自分に合った仕事や職場を見つけやすくなります。

「ひとりで探すのが不安」「自分に向いている仕事がわからない」と感じている方も、まずは相談から始めてみることが大切です。制度や支援を上手に使いながら、自分らしく安心して働ける道を一緒に探していきましょう。