大人の発達障害とは?症状の特徴・診断の流れを解説

「時間管理が苦手で、いつもギリギリになってしまう」

「急な予定の変化に対応するのが難しい」

こんな悩みを大人になってからも感じていませんか?実は、その背景には発達障害があるかもしれません。大人になってから自分の発達障害に気づく方は少なくありません。この記事では、大人の発達障害が毎日の生活にどのように影響するのかを分かりやすく説明し、それに対してどんな支援方法があるのかもご紹介します。

この記事のまとめ

-

●

大人の発達障害とは

発達障害は、生まれつきの脳機能の特性が原因で、不注意や対人関係でのコミュニケーションに困難が生じるもの。子どもの頃に気づかれず、大人になってから仕事や人間関係で困難を感じて診断されるケースがある -

●

主な種類と症状

代表的な種類は、対人関係やこだわりが強い傾向がある自閉スペクトラム症(ASD)と、不注意や衝動性が特徴の注意欠如・多動症(ADHD)、読み書きや計算が苦手な学習障害(LD)など

大人の発達障害とは

発達障害は、生まれつきの脳の機能障害が原因であると言われています。原因やメカニズムはまだ完全には解明されていません。

子どもの頃に気づかれることが多いですが、大人になってから初めて発達障害だと気づくことも少なくありません。例えば、「なんとなく仕事がうまくいかない」「人付き合いが苦手」と感じて診断を受けた結果、発達障害だと分かることがあります。

重要なのは、障害が本人の「努力不足」から来ているわけではないということです。

「発達障害がある自分はできないことが多くてダメだ」と落ち込んでしまうこともあるかもしれませんが、実際にはできることとできないことの差が大きいだけで、周りと比べて全部が劣っているわけではありません。

自分の特性をしっかり理解し、それに合ったやり方を見つける工夫をすることで、今よりもっとよい日常生活を楽しめるようになるのです。

参考:さいたま市役所「発達障害とはどのようなものですか。」

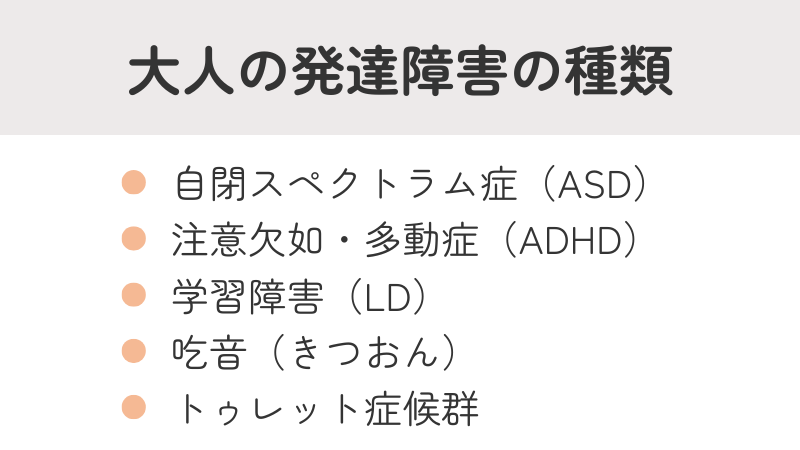

大人の発達障害の種類と特徴

発達障害にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。ここでは、代表的な発達障害の種類とその特徴についてご紹介します。

自閉スペクトラム症(ASD)

自閉スペクトラム症(ASD)は、他の人と話したり、仲良くなるためのコミュニケーションで困りごとを抱えることがあります。相手の気持ちや表情をうまく読み取るのが難しいことがあり、会話のペースが合わなかったり、相手の気持ちを誤解してしまったりすることがあります。

さらに、ASDの人は特定の物事や活動に深い興味を持ち、決まったルールや慣れた生活に安心感を抱く傾向があります。そのため、予定が急に変わったときや、予想と違う出来事が起こったときに不安を感じやすいのです。例えば、いつもと違う道で通勤することになっただけでも、大きなストレスになることがあります。このようなことが重なると、心も体も疲れてしまうことがあるのです。

また、好きなことに集中しすぎてしまうあまり、まわりの様子に気づきにくくなることもあります。そのために、「自分勝手」と思われてしまうことがありますが、実際は相手の気持ちを感じ取るのが得意ではないだけという場合が多いです。こうした傾向は、大人になってからも自然と出てくることがあり、自分でもうまくコントロールするのが難しいことがあります。

成長するにつれて、経験を重ねて人との関わり方を学んでいくことはできますが、社会に出たあとも、職場や日常の中でつまずきやすいポイントがいくつもあるのが現実です。しかも、ASDの特性は見た目では分かりづらいため、まわりの人が「これくらいならできるはず」と思い込んでしまうことも。そういったズレが、本人にとってプレッシャーとなり、さらにストレスを感じる原因になってしまいます。

職場では、コミュニケーションの難しさが問題となりやすいです。例えば、上司や同僚からの指示がうまく伝わらなかったり、逆に自分の考えがうまく伝えられないことがあります。また、仕事でのこだわりが強すぎるあまり他の人に迷惑をかけてしまったり、上司の指示に従えなかったりします。これらが原因で、仕事の進行が遅れたり、誤解が生じてしまうこともあります。このような状況では、自信を失ったり、心が疲れてしまうことも少なくありません。

また、いくつかの作業を同時に整理したり、どれを先にやるかを決めたりするのが難しいと感じることもあります。仕事の量が増えると、何から手をつけたらいいのか分からなくなってしまい、頭の中がごちゃごちゃになってしまうことも少なくありません。一見して困っているように見えないため、「なんでできないの?」と誤解されやすいという悩みもあります。

注意欠如・多動症(ADHD)

注意欠如・多動症(ADHD)は、不注意、多動性、衝動性といった特徴が見られる発達障害の一つです。ADHDには不注意優勢型、多動・衝動優勢型、混合型の3つのタイプがあり、それぞれ異なる困難を伴います。

不注意優勢型では、気が散りやすく、集中が長く続きにくいという特徴があります。仕事や勉強の中で、同じことを何度も聞いてしまったり、大事な指示を忘れてしまったりすることも。特に大人になると、「締め切りを守れない」「必要な書類をどこかに置き忘れてしまう」など、実際の生活や仕事の中で困る場面が増えてくるようになります。スケジュールやタスクの管理がうまくいかず、計画通りに進めるのが難しいと感じる方も少なくありません。

多動・衝動優勢型では、じっと座っていることが苦手で、気づかないうちに体を動かしてしまうことがあります。このような状態は、長時間座っている必要がある仕事や会議などで大変さを感じやすいです。また、考える前にすぐ行動してしまうこともあり、思いがけないトラブルにつながることもあるでしょう。例えば、会議中にそわそわしてしまったり、つい衝動買いをしてしまって後悔するなど、日常生活の中でも影響が出ることがあります。

混合型の場合は、不注意と多動・衝動の両方が同時に見られます。そのため、集中できない上に、衝動的な行動も出やすく、計画的に物事を進めることがより難しくなるケースも。結果として、生活の中でさまざまな困りごとが起きやすくなります。

ADHDの特性は、子どもの頃から現れることが多いとされていますが、大人になってから仕事や人間関係で困難を感じ、自覚するようになるケースもあります。特に職場では、うまくいかない場面が続くことで、「もしかして」と気づくことも。

ただ、ADHDの特性は見た目には分かりづらいため、「やる気がない」「だらしない」と誤解されることも少なくありません。集中が続かなかったり、片づけが苦手だったりする様子から、「怠けている」と思われてしまうこともあるようです。こうした誤解が重なると、自信をなくし、自分を責めてしまう気持ちにつながってしまいます。

学習障害(LD)

「LD(学習障害)」は子どもだけのものではありません。大人になってからも、その特性や苦労が続くことは多くあります。そのため自分の特性をよく理解し、対処することがとても大切です。

主に以下の3つのタイプに分類されます。

『読む』ことが苦手な「読字障害(ディスレクシア)」

読むことに困難を抱える場合、文章を読むのに人より時間がかかったり、内容を正確に理解するのが難しいと感じることがあります。職場では、メールや報告書に時間を取られたり、大切な情報を見落としてしまうこともあるかもしれません。特に、業務マニュアルや契約書などの長文を読む作業は、大きな負担になりやすいです。

『書く』ことがやりにくい「書字障害(ディスグラフィア)」

書字障害の人にとって、文字を書くこと自体がひと苦労。書く速度が遅かったり、誤字脱字が頻発することがあります。メモを手書きで取るのに苦労したり、書類作成で分かりやすくまとめるのが苦手なことも。

『計算』が苦手な「算数障害(ディスカリキュリア)」

数字の扱いに困難がある場合、計算や数値の理解に時間がかかることがあります。小さなミスが続いてしまったり、データ入力や会計業務が大きな負担になりやすいです。また、見積もりや予算の管理など、数字を扱う場面では手間取ってしまうこともあります。

これらのLDの特性は見た目では分かりにくいため、周囲に気づかれにくいことも少なくありません。そのため、「怠けているだけ」「少し注意すればできるはず」と誤解されてしまうことがあります。

その他の発達障害

その他にも、以下のような発達障害があります。

吃音(きつおん):言葉がスムーズに出てこず、どもってしまう

トゥレット症候群:突然、体の一部や声で不規則な動きや音が出る。チック症とも呼ばれる

発達障害は一つの決まったかたちではなく、さまざまな特性があります。

ASDには対人関係やコミュニケーションの難しさが見られることがあり、ADHDでは注意を続けることや衝動をおさえるのが難しいと感じることがあります。LDでは、「読む」「書く」「計算する」といった特定の分野に苦手さが現れます。さらに、吃音やトゥレット症候群のように、言葉や動きに特性が出ることも。

人それぞれ感じ方や困りごとは異なり、いくつかの特性が重なっている場合もあります。また、すべての特徴が当てはまるとは限らず、現れ方も人によってさまざまです。だからこそ、自分の特性を知って、自分に合った工夫やサポートを取り入れていくことが大切です。

「病院に行くのは少し不安…」という場合は、ネットでできるセルフチェックを試してみるのも良いかもしれません。「発達障害 ネット診断」などで検索すると、簡単な質問に答えて特性の傾向を知ることができます。セルフチェックの結果を参考にして、気になることがあれば次の一歩を考えてみるのもいいかもしれません。

政府広報オンライン:「発達障害って、なんだろう?」

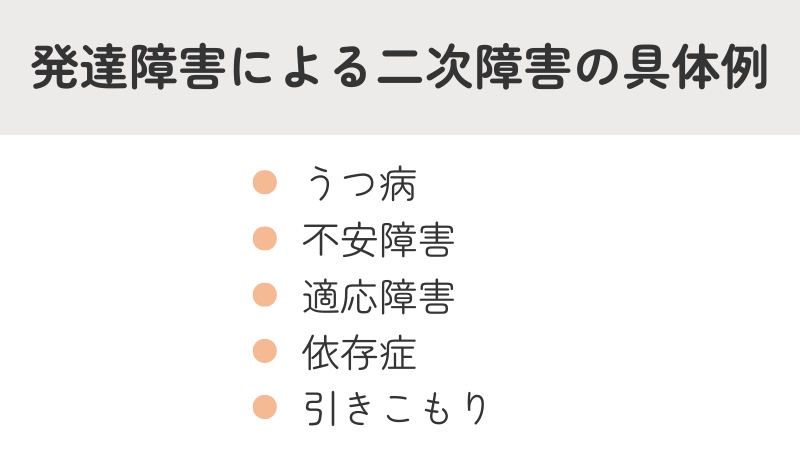

発達障害による二次障害

発達障害は、外見からは分かりにくいことが多く、周囲の理解を得にくい場合があります。そのため、ちょっとした行き違いや誤解が生まれやすく、コミュニケーションがうまくいかなくなることもあるかもしれません。また、みんなと同じように行動することが難しく、「どうして自分だけできないんだろう」とつらくなることもあります。

こうした困難が続いていくと、ストレスや不安が積み重なり、心や体に不調があらわれることがあります。発達障害そのものに加えて、新たに精神的な症状や社会的な問題を抱えるようになることを「二次障害」といいます。大人になってから、気づかずに我慢を続けてきた人が二次障害を引き起こすケースは少なくありません。

ここでは、発達障害によって起こりやすい二次障害の具体例や原因、そして少しでも予防・対策につながる方法についてお伝えしていきます。

二次障害の具体例

発達障害にともなって現れる二次障害には、様々なものがあります。ここでは、よく見られる例をいくつかご紹介します。

うつ病

失敗が続くと、「自分はダメなんだ」と自己評価が下がりやすくなります。そうした日々を送り続けることでストレスをため続け、無気力感や抑うつ感に悩まされる方は少なくありません。その結果、うつ病を発症し日常生活に支障をきたすことがあります。

不安障害

周囲とのコミュニケーションが難しく、対人関係に強い不安を感じやすくなります。こうした不安が強くなると、外出を避けたり、社会生活に支障をきたす場合もあります。

適応障害

新しい環境や状況に適応することが難しく、変化にうまく対応できないことがあります。仕事や学校での環境の変化が大きなストレスとなり、体調を崩すことも少なくありません。

依存症

ストレスや不安を解消する手段として、アルコールやギャンブル、インターネットゲームなどに依存してしまうことがあります。一時的には気分が楽になるかもしれませんが、新たな問題を引き起こす原因にもなります。

引きこもり

職場での問題やストレスが積み重なると、外に出ること自体が大きな負担になり、引きこもりがちになることがあります。引きこもりが続くと、社会的な孤立が深まり、精神的な健康にも悪影響を及ぼすことが懸念されます。

このような二次障害は、大人になって働き始めてから表れることも多く「なんとなく調子が悪いな」と感じていても、自分でも気づきにくかったり、周囲も気づけなかったりすることがあります。早めに気づいて対処することで、心と体の健康を守ることにつながります。

二次障害を防ぐためにできること

発達障害のある人が二次障害を防ぐには、自分自身で行動することが大切です。自分にできることを知ったり、支援を受けたりすることで予防につながっていきます。

早めに専門家へ相談する

「なんとなくつらい」「このままで大丈夫かな」と感じたときは、迷わず専門家に相談してみましょう。医師や心理士に話すことで、自分に合った治療法やカウンセリングを受けることができます。早めの対応が心の負担を軽くするカギです。

周囲の理解を得るために情報を共有する

発達障害の特性について、家族や職場などで理解を得ることも大切です。適切な支援を受けるためには、まわりに正しい情報を伝えることが欠かせません。職場で配慮が必要なときも、先に伝えておくことでサポートを受けやすくなります。

ストレス発散の方法を見つける

ストレスを効果的に発散する方法を見つけることは、精神的な健康を保つために非常に重要です。軽い運動や趣味を取り入れることで、心身のリフレッシュが図れます。リラックスするための方法としては、深呼吸や瞑想、アロマテラピーなども効果的です。自分に合った方法を見つけ、ストレスが溜まり過ぎないように心掛けましょう。

生活リズムを整える

生活が不規則になると、心身のバランスを崩しやすくなります。睡眠や食事、休息の時間を意識して整えることで、安定した毎日につながります。とくに、毎日同じ時間に寝るよう意識すると、体内時計が整って疲れやストレスも軽くなります。

自己肯定感を高める

発達障害のある人は自己肯定感が低くなりがちですが、小さな成功体験を積み重ねることで自信を取り戻すことができます。例えば「今日も仕事に来れた自分はえらい」「朝ちゃんと起きれるのはすごい」など一見当たり前に思えることでも意識的に自分のことを褒め、認めていく習慣をつけていきましょう。また得意なことを見つけ、それを活かす機会を作る心理療法などを活用して、自己肯定感を育てるトレーニングを受けるのもひとつの方法です。

発達障害による二次障害は、決して珍しいことではありません。早めに気づいて適切に対処することが、心身の健康を守るためにはとても重要です。もし「最近、何となく調子が悪い」と感じたときは、一人で抱え込まずに、専門家や信頼できる人に相談してみてくださいね。

大人の発達障害の困りごとと支援

発達障害は子どもに多いというイメージがありますが、大人になってから自分が発達障害だと気づくケースも少なくありません。仕事や日常生活での困りごとについてまとめました。

仕事での困りごと

仕事でよく見られる問題としては、次のようなものがあります。

- ミスや忘れ物が多く、業務に支障をきたす

- 興味のない作業への集中が続かず、業務の進行に影響が出る

- 整理整頓やスケジュール管理が苦手で、効率的に仕事を進めるのが難しい

- 衝動的な発言や行動が、職場のコミュニケーションに影響を与える

- マルチタスクや優先順位付けが苦手で、重要な仕事が後回しになる

- 自分や他人の気持ちを理解するのが難しく、チームワークに問題が生じる

仕事で困難を感じる場合には、自分に合った働き方を模索することで、ストレスを軽減できます。それでも改善できない場合は、困りごとを職場に相談することが重要です。

日常生活での困りごと

家庭はリラックスできる場所であるべきですが、発達障害を持つ大人にとっては、家事や育児、人間関係の問題が負担になることがあります。

- 家族との会話で意図が伝わりづらく、誤解が生じやすい

- 曖昧な指示や急な予定変更に混乱しやすい

- 忘れ物や物の管理、整理整頓が苦手

- 音や光、においに敏感で、ストレスを感じやすい

日常生活での困難は、一人で抱え込むと悪化しやすいです。信頼できる家族や友人に相談することで心が軽くなることもあります。

大切なのは、まず自分でできる対処法を見つけることです。それでも解決できない場合は、周囲に助けを求めたり支援を受けることが助けになります。

受けられる支援

発達障害がある大人でも、さまざまな支援を受けることができます。仕事や生活に関するサポートを活用することで、安心して過ごしやすくなります。

【就労支援】

発達障害を持つ方でも安心して働けるよう、さまざまな就労支援サービスがあります。代表的なものをいくつか紹介します。

就労移行支援

一般企業への就職を目指す人向けの支援サービスです。ビジネスマナーや業務の進め方、コミュニケーションの取り方などを学ぶことができます。支援員が一人ひとりの特性に合わせてサポートしてくれるため、自分に合った仕事を見つけやすくなります。利用期間は原則2年間です。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業で働くのが難しい場合、「就労継続支援A型・B型」を利用する選択肢があります。それぞれの特徴を簡単に紹介します。

- A型:雇用契約を結び、最低賃金以上の給与を受け取りながら働ける制度です。多くの事業所では、短時間勤務(1日4~6時間程度)で働けるため、無理なく仕事を続けることができます。支援員のサポートを受けながら働き、将来的に一般企業への就職を目指すことも可能です。

- B型:雇用契約を結ばず、自分のペースで作業を進めることができる制度です。工賃は事業所によって異なりますが、短時間勤務(1日2~5時間程度)で、自分のペースを大切にしながら働くことができます。まずは仕事に慣れることから始めたい方に適しています。

職場定着支援

就職したあとも、働き続けるために困ったことが出てくることも。「仕事の指示が分かりにくい」「人間関係に悩んでいる」といった場合、職場定着支援を活用すると、支援員が企業と本人の間に入り調整をしてくれます。これにより、働きやすい環境が整い、長く働き続けられるようになるでしょう。

【地域の福祉サービス】

発達障害のある方を支援するために、自治体が提供している福祉サービスもあります。自分に合ったサポートを見つけることで、より安心して生活することができます。

発達障害者支援センター

発達障害者支援センターは、発達障害のある方やその家族に対して、医療、福祉、教育、労働などの支援を行う専門機関です。仕事や人間関係の悩みについて相談できるほか、必要に応じて発達障害に理解のある専門医を紹介してもらうこともできます。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターでは、仕事や生活に関するさまざまな悩みをサポートしています。「就職したいけれど方法がわからない」「生活リズムを整えたい」といった悩みも相談可能です。また、必要に応じて福祉サービスや医療機関に繋げてもらうこともできます。

発達障害がある大人でも、多くの支援を受けることができます。地域ごとに利用できる支援や条件が異なるため、まずは市町村の相談窓口に問い合わせてみると良いでしょう。

自分でできる工夫

ちょっとした工夫を取り入れるだけで、仕事や日常生活がより快適に過ごせるようになります。発達障害の特性に合わせた方法を取り入れ、毎日をより良くするためのアイデアをご紹介します。

アプリやカレンダーで予定管理

カレンダーやホワイトボードを使って、予定を「見える化」することで、何をすべきかがひと目で分かります。視覚的に整理することで、頭の中もスッキリしやすくなります。

リマインダー機能を活用

音声アシスタントやリマインダー機能を利用すれば、「あれを忘れてた!」というミスを減らすことができます。タスクをリスト化してこまめにチェックする習慣をつけると、やるべきことが整理されて安心です。

環境を整える

集中力が散漫になりやすい場合、作業スペースをシンプルに整えることが効果的です。必要なものだけを置くことで、余計な気が散らず集中しやすくなります。また、ノイズキャンセリングヘッドホンを使って、周りの音を遮断することも有効です。

片付けや家事を分かりやすくする

物の置き場所を決めて、ラベルを貼ることで、片付けがスムーズになります。おもちゃや衣類などを色分けした箱に収納すると、どこに何があるかが一目で分かります。また、写真やイラストを使って収納場所を示すと、さらに分かりやすくなります。

作業を小分けにする

家事や作業は、工程ごとに分けて取り組むことをおすすめします。一度に全部をやろうとせず、衣類・本・小物などカテゴリーごとに片付けると、効率よく作業が進みます。

発達障害の特性があっていても、こうした工夫を取り入れることで、日常生活や仕事がもっと快適に進められます。

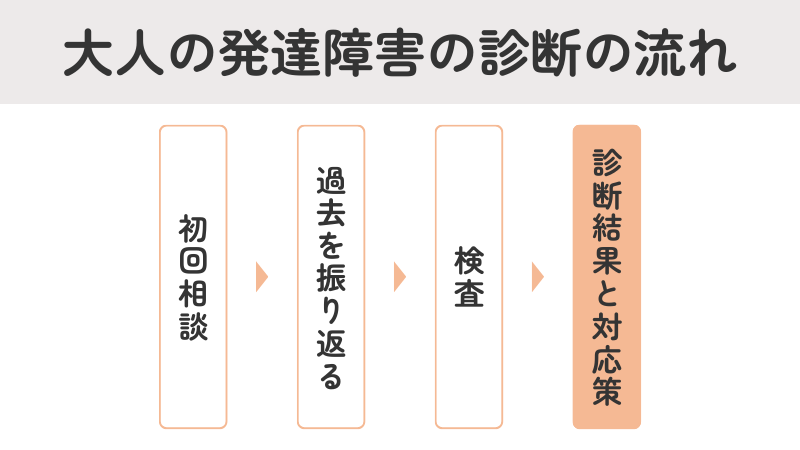

大人の発達障害の診断

「もしかしたら発達障害かもしれない」と感じる場面があっても、どこに相談すればいいのか、どうやって診断を受けるのかが分からず、不安になることもあると思います。ここでは、大人の発達障害の診断の流れについて分かりやすくご紹介します。

通常、精神科や心療内科で診断を受けることが一般的ですが、すべての医療機関で発達障害の診断ができるわけではありません。事前に病院のホームページを確認したり、問い合わせをしておくと安心です。

中には発達障害を専門に診ている医療機関もあります。そういった専門の病院では、より詳しい評価や検査が受けられることもあるため、最初から専門性のあるところを選ぶのもひとつの方法です。

初回相談

まずは精神科や心療内科で、自分が感じている困りごとについて相談してみましょう。「仕事でミスが多い」「人間関係がうまくいかない」といった具体的なエピソードを伝えることで、診断がスムーズに進みやすくなります。

過去の状況を振り返る

つぎに、子どものころから現在までの様子について聞かれることがあります。困りごとがいつから続いているのかを知るためです。

ときには、家族や友だちに子どもの頃の話を聞いてもらうこともあります。自分では気づきにくいことも、周囲の人の目から見た情報が役に立つことがあるからです。

検査を受ける

必要に応じて、心理検査を受けたり、いくつかの質問に答えたりします。こうした検査を通して自分の考え方や感じ方、行動の特徴をつかむことができます。検査結果をふまえ、発達障害の特性があるかどうかを判断してもらえる流れです。

診断結果と対応策

診断のあとには、今後の生活をより良くするためのアドバイスを受けることができます。職場で配慮をお願いする方法を教えてもらったり、必要に応じてカウンセリングにつなげてもらえたりするケースがあります。

大人になってから発達障害と診断されることは珍しくありません。それをきっかけに、自分自身をより深く知り、生きやすい環境を作ることができます。

診断を受けるメリット

発達障害の診断を受けることに抵抗がある方もいるかもしれません。ですが、診断を受けることで、さまざまなメリットがあります。

自分の特性を知ることができる

診断があると、医療機関や福祉サービスからのサポートを得やすくなります。職場や学校で必要なサポートをお願いしやすくなるのもメリットです。

適切な支援を受けられる

診断を受けると、自分が得意なことや苦手なことが明確になります。例えば「人とのコミュニケーションは苦手だけど、一人でコツコツ取り組む作業は得意」というように、自分の特性を理解できます。この理解があると、「どうすれば生活がもっと楽になるか」を考えやすくなります。

障害者手帳で生活しやすく

診断を受けることで、障害者手帳を取得できる場合があります。障害者雇用枠で働く場合、職場での特別な配慮が受けられるため、安心して働ける環境が整います。さらに、福祉サービスを受けやすくなり、日常生活での困りごとが減り、より快適な暮らしが期待できます。

診断を受けることで「なぜうまくいかないのか」の理由が明確になり、その後の対策を考えるための道筋が見えてきます。自分の特性を理解し、前向きな生活改善に繋がることが期待できます。

診断を受けるデメリット

発達障害の診断を受けることには良い面もありますが、一方で「少し気になるな」と感じる部分もあるかもしれません。あらかじめ知っておくことで 心の準備がしやすくなります

周囲に知られることへの不安

診断を受けたあと、職場などで配慮をお願いしたいと考えたときに診断結果を伝える必要が出てくることがあります。その際に「自分の情報がまわりに広まってしまうのでは」と心配になる方も少なくありません。

障害を受け入れることの難しさ

診断によって「自分には発達障害という特性がある」と知ったとき、気持ちが大きく揺れることがあります。「自分は障害がある人なのか」と戸惑ったり、なかなか受け入れられずに悩むこともあるかもしれません。

診断には一部デメリットもありますが、それらを乗り越えることで得られるものも多いです。不安な場合は専門家に相談してみましょう。

発達障害のグレーゾーンとは?

発達障害の診断基準を満たしていなくても、日常生活や社会生活で困難を感じる人がいます。このような状態を「グレーゾーン」と呼ぶことがあります。診断を受けているわけではないため、診断を受けていないため公的な支援を受けるのが難しく、周囲の理解を得ることも簡単ではありません。この現実は、当事者にとってとても厳しいものです。

グレーゾーンの人が直面する困難

グレーゾーンにいる人は、こんな困りごとを抱えることがあります。

- 人との会話がかみ合わず、誤解されやすい

- 仕事のミスが多く、周囲から「不注意」と言われる

- 物事を順番に進めるのが苦手で、混乱しやすい

発達障害と似た特徴を持っていても、診断を受けていないため、支援が受けられないことがあります。うつ病などの二次障害がなければ、障害者手帳を取得することが難しいです。手帳がないと、障害者雇用枠で働くことができず、職場での配慮を受けにくい状況になります。そのため、一般雇用枠で働きながら「普通にできるはず」と求められ続け、心身ともに疲れてしまうケースが多いのです。

周囲の理解がないと、「努力が足りない」と見られてしまい、本人の負担が増してしまいます。頑張ってもうまくいかず、自己肯定感が下がることも少なくありません。このような状況が続くと、ストレスが蓄積し、うつ病や不安障害などの二次障害につながるリスクが高まります。

グレーゾーンの人はどうすればいい?

グレーゾーンの人が少しでも生きやすくなるための工夫や方法を紹介します。

専門家に相談する

自分の特性や苦手な部分を理解することは、問題解決の第一歩です。しかし、一人で考えるだけでは解決が難しい場合もあります。心理士やカウンセラーなど、専門家に相談することで、自分の特性を客観的に理解する手助けを受けることができます。また、「どんな場面で困りやすいのか」や「それをどう乗り越えるか」について一緒に考えてもらうことも可能です。

自分に合った工夫を見つける

発達の特性は人それぞれ異なります。そのため、自分に合った対策を見つけることが大切です。例えば、スケジュール管理が苦手な場合は、スマホアプリや手帳を使ってやるべきことを視覚的に整理するのが効果的です。また、大きなタスクを「情報を集める」「文章をまとめる」「最終チェックをする」と細かく分けて進めることで、達成感を得やすくなります。

忘れ物が多い場合は、物の置き場所を決めておくことが役立ちます。そうすることで、探し物のストレスを減らし、スムーズに行動できるようになります。また、苦手なことばかりに目を向けるのではなく、自分の得意なことを意識することも大切です。。

職場で配慮をお願いする

周囲からの理解とサポートがあると、日々の生活や仕事がぐっと楽になります。しかし、どのように伝えるかが大切です。

職場で配慮をお願いする際には、自分が楽になるだけでなく、相手にもメリットがあることを伝えると効果的です。例えば「静かな環境で作業すると業務効率が上がる」という具体的な例を挙げることで、相手も納得しやすくなります。また、自分でできる範囲で対処したことも伝えると、相手に理解してもらいやすくなります。

ただし、すべての職場で配慮が得られるわけではありません。その場合、自分でできる工夫を見つけて、できる限り環境を整えることも大切です。

発達障害のグレーゾーンにいる人は、公的な支援を受けにくく、生活や仕事で大きな困難を抱えがちです。周囲の理解が得られず一人で悩んでしまうことも多いでしょう。しかし、適切な工夫を取り入れることで、少しずつ生活しやすくすることは可能です。まずは、自分の特性を理解し無理のない方法を見つけていくことが大切です。

「発達障害かも?」と思ったら医師に相談を

発達障害に気づくのは大人になってからでも珍しいことではなく、その特性を理解することで、日常生活や仕事での困難に上手に対処できるようになります。

「発達障害かも?」と思ったら、まずは診断を受けることをおすすめします。発達障害かどうかを判断するためには、専門的な知識を持つ医師に相談することが大切です。自分が困っていることや気になることを具体的に伝えることで、検査の必要性や支援方法を一緒に考えてもらえます。

「人と話すのが苦手」「集中力が続かない」といった具体的な悩みを伝えると、より適切なアドバイスを受けやすくなります。早めに相談することで、自分に合った支援を受けることができます。

発達障害の特性は人それぞれ異なるため、自分にぴったりの工夫や支援を考えることが大切です。得意なことを活かせる環境を整えると、自信を持って行動しやすくなります。一方、苦手なことには工夫や支援を取り入れることもポイントです。

周囲に配慮をお願いするのも大切ですが、まずは自分でできる工夫を取り入れてみましょう。忘れ物が多い場合はチェックリストを作る、集中力が続かない場合は短い休憩を挟むなど、日常生活を少しでも楽にする方法はたくさんあります。

自分の特性を理解し、それに合ったサポートや工夫を取り入れることで、無理なく、自分らしく過ごすことができるようになります。