就労移行支援の受給者証とは?申請の手続きを分かりやすく解説

- 就労移行支援の受給者証とは?

- 就労移行支援の利用には受給者証が必要!

- 受給者証でできること・受けられる支援

- 受給者証の申請ができる人とは?

- 障害者手帳がなくても受給者証は取得できる?

- 受給者証の申請手続きの流れ

- 申請時に必要なもの

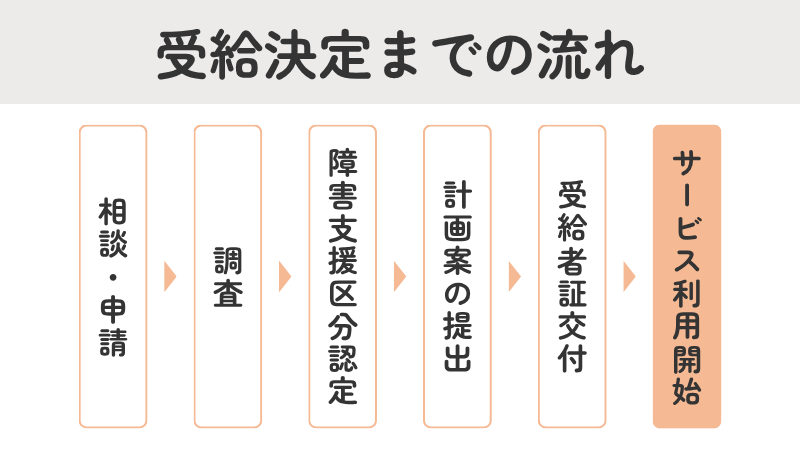

- 受給決定までの流れ

- 申請にかかる時間と発行費用

- 受給者証の交付までにかかる時間

- 受給者証の発行費用はかかる?

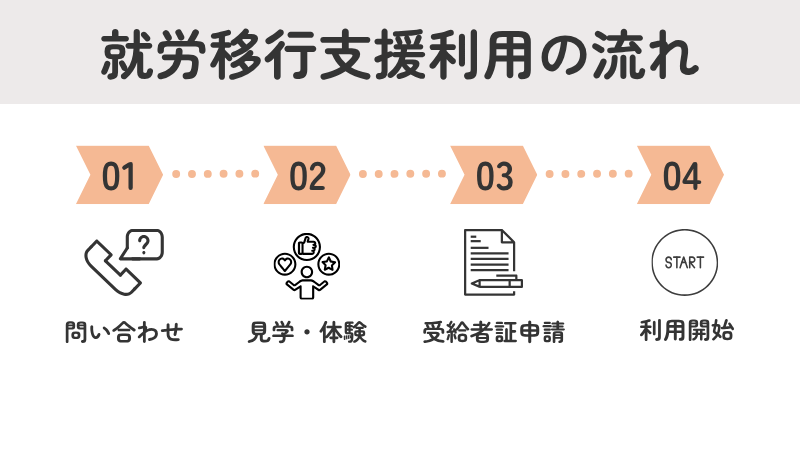

- 就労移行支援利用の流れと受給者証申請のタイミング

- 実際の受給者証の見方と確認ポイント

- 受給者証の期限と更新について

- 受給者証の有効期間はどのくらい?

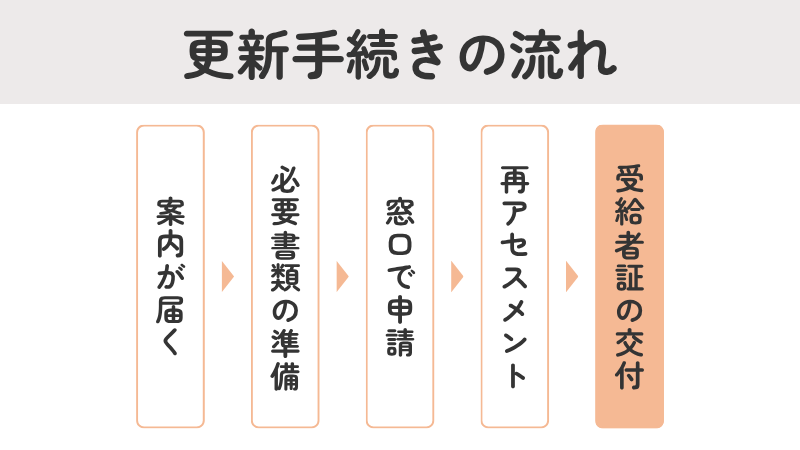

- 更新手続きの流れ

- 受給者証について相談したい時は?

- まずはお住まいの市区町村の福祉窓口へ

- 気になる就労移行支援事業所での相談もおすすめ

- 受給者証に関するよくある質問

- 就労移行支援を使うなら、まずは受給者証の準備から

就労移行支援を利用するためには「受給者証」が必要です。

受給者証は、市区町村が発行するもので、就労移行支援などの福祉サービスを受けるための許可証のような役割があります。申請の方法や条件がよくわからず、不安を感じる人も少なくありません。

この記事では、受給者証の基礎知識から取得までの流れをわかりやすく解説します。

この記事のまとめ

-

●

就労移行支援の受給者証とは

就労移行支援などの障害福祉サービスを受けるために必要な証明書です。 -

●

就労移行支援を使うなら、まずは受給者証の準備から

利用には受給者証が必須。申請や手続きで迷ったら自治体の窓口や就労移行支援事業所に相談しましょう。

就労移行支援の受給者証とは?

就労移行支援を利用するときに必要なのが「受給者証」です。正式には「障害福祉サービス受給者証」と呼ばれ、住んでいる自治体が発行する証明書です。障害のある方が福祉サービスや医療サービスを利用する際に、自治体がその利用を認めることで交付される大切な書類です。

就労移行支援の利用には受給者証が必要!

受給者証がないと、自治体が提供する就労移行支援サービスを正式に利用することはできません。必要な支援を受けるためには、まずこの受給者証を取得することが第一歩となります。

受給者証でできること・受けられる支援

受給者証があれば、就労移行支援をはじめとする様々な障害福祉サービスを利用できます。サービスの利用には費用がかかりますが、受給者証があることで、その費用の一部または全額を自治体が負担してくれます。自立を目指すための訓練や、日常生活をサポートする介護サービスなど、本人の状況に応じて適切な支援を選ぶことができます。

障害福祉サービスの種類

| 訓練等給付 | 介護給付 |

|---|---|

| 就労移行支援 | 居宅介護(ホームヘルプサービス) |

| 就労定着支援 | 重度訪問介護 |

| 就労継続支援A型(雇用型) | 同行援護 |

| 就労継続支援B型(非雇用型) | 行動援護 |

| 自立訓練(機能訓練) | 重度障害者等包括支援 |

| 自立訓練(生活訓練) | 短期入所(ショートステイ) |

| 自立生活援助 | 療養介護 |

| 共同生活援助(グループホーム) | 生活介護 |

| - | 施設入所支援 |

障害福祉サービスは、大きく分けて「訓練等給付」と「介護給付」の2種類があります。

- 訓練等給付:自立や就労に向けた訓練、生活支援が中心のサービス

- 介護給付:介護を中心とした日常生活の支援サービス

このように、受給者証は就労移行支援を含む障害福祉サービスを利用するために欠かせない大切な証明書です。

受給者証の申請ができる人とは?

「障害福祉サービス受給者証」を申請できるのは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」で定められた以下の方々です。

18歳以上で、以下のいずれかに該当する方

- 身体に障害のある方

- 知的障害のある方

- 精神障害のある方(発達障害も含まれます)

18歳未満で、身体・知的・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

「障害者総合支援法」で定められた難病のある方

なお、利用を希望するサービスごとに、より細かい条件が定められている場合があります。詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。

参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

障害者手帳がなくても受給者証は取得できる?

「障害者手帳を持っていないから、受給者証は申請できないのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。でも、必ずしも障害者手帳が必要というわけではありません。

医師の診断書や意見書などで障害の状態が確認できれば、手帳がなくても申請は可能です。申請内容が役所に認められれば、受給者証が発行され、福祉サービスを利用できるようになります。

受給者証の申請手続きの流れ

受給者証の申請手続きに必要なものや、大まかな流れを説明します。自治体によって少し違う場合がありますが、基本的な流れは同じです。

申請時に必要なもの

受給者証を申請する際には、以下の書類などが必要です。

- 介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

- 本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳など)

- その他、保健福祉センター所長が必要と認める書類

(例:「訪問調査・サービス利用意向聴取票」「利用意向調査票」など) - 現在障害福祉サービスを利用している場合は、既に交付されている受給者証

- 障害の状態が確認できる書類(障害者手帳、医師の診断書など)

※医療的ケアが必要な乳幼児等の場合、「医療的ケア判定スコア」の提出が求められる場合があります。

受給決定までの流れ

基本的な流れは以下の通りです。

1. 相談・申請

まずはお住まいの自治体(市区町村役所や保健福祉センター)に相談し、申請を行います。

2. 調査

自治体から認定調査員が家などを訪ねてきます。この調査では、現在の体や心の状態について詳しく話をします。

3. 障害支援区分認定

調査結果と医師の意見書をもとに、「障害支援区分認定審査会」で審査が行われ、支援の必要度に応じて区分が決定されます。

4. サービス等利用計画案の作成・提出

「指定特定相談支援事業者」と呼ばれる、利用者の相談に応じて必要な支援計画を作成する専門の機関が、支援内容や量をまとめた「サービス等利用計画案」を作成し、市区町村に提出します。「指定特定相談支援事業者」は、基本的に自治体の福祉窓口や障害福祉サービスの担当部署が紹介してくれます。自分で探す必要はほとんどなく、申請や相談の際に窓口で案内されることが多いです。

※自治体によっては、自分で計画を作成する「セルフプラン」も選ぶことができます。

5. 支給決定・受給者証交付

提出された計画案と支援区分などをもとに、自治体が支給決定を行い、受給者証が交付されます。

6. サービス利用開始

支給決定後、事業所と契約し、サービスの利用を開始します。計画相談支援を利用する場合は、定期的なモニタリングなどの支援も行われます。

具体的な申請手続きや必要書類については、お住まいの自治体に問い合わせると安心です。

参考:東京都福祉局「障害福祉サービス等の利用手続き」

参考:大阪市福祉局「障がい福祉サービスの利用について」

申請にかかる時間と発行費用

受給者証の申請にはどれくらい時間がかかり、費用は必要か、気になるポイントを簡単に説明します。

受給者証の交付までにかかる時間

受給者証が発行されるまでの期間は、市区町村によって異なります。一般的には2週間から2ヶ月程度が目安です。

場合によっては3ヶ月以上かかることもあるため、詳しい期間はお住まいの自治体に確認すると安心です。

受給者証の発行費用はかかる?

受給者証の申請や発行にかかる手数料は基本的にありません。

申請は市区町村の福祉担当窓口で、必要な書類をそろえて手続きするだけで済みます。

ただし、障害の状態を証明するために医師に診断書や意見書を作成してもらう場合、その費用は自己負担となります。

就労移行支援利用の流れと受給者証申請のタイミング

就労移行支援を利用するまでの一般的な流れと、受給者証を申請する適切なタイミングについてご紹介します。

1. 事業所探し・問い合わせ

まずは、自分に合いそうな就労移行支援事業所を探し、問い合わせを行います。

2. 見学・体験利用

気になる事業所が見つかったら、見学や体験利用を通じて、実際の訓練内容や施設の雰囲気を確認します。

3. 受給者証の申請

利用したい事業所が決まったら、お住まいの自治体へ受給者証の申請を行います。申請後は、調査や審査を経て、受給者証が交付されます。

4. 利用契約・サービス開始

受給者証が交付されたら、就労移行支援事業所と正式に契約を結び、サービスの利用が開始されます。

受給者証の申請は、利用したい事業所が決まった段階で行うのが一般的です。事業所によっては、申請手続きをサポートしてくれる場合もありますので、事前に相談しておくと安心です。

実際の受給者証の見方と確認ポイント

受給者証には、利用できるサービスや条件、自己負担額などが明確に記載されています。ここでは主な記載項目とその意味、確認すべきポイントをご紹介します。

| 記載項目 | 意味・内容 |

|---|---|

| 受給者証番号 | 本人を特定するための番号 |

| 氏名・住所・生年月日 | 利用者の個人情報 |

| 性別 | 本人の性別(児童の場合は保護者名も記載) |

| 障害種別 | 1:身体障害、2:知的障害、3:精神障害、4:難病 |

| 交付年月日 | 受給者証の発行日 |

| 支給市区町村名及び印 | 受給者証を発行した自治体名・印 |

| 障害支援区分 | 1~6の区分(区分がない場合もあり) |

| 認定有効期間 | 受給者証の有効期限(いつからいつまで利用できるか) |

| 介護給付費・訓練等給付費の支給決定内容 | サービス種別(例:生活介護、居宅介護、療養介護など)、支給量(利用可能日数や時間)、支給量の決定有効期間 |

| 自己負担額 | 月ごとの自己負担上限額など(所得に応じて印字) |

| 特記事項 | 補足事項や注意事項、例外規定など |

サービス利用開始日と有効期限

受給者証には「いつから利用可能か」「いつまで有効か」が記載されています。有効期限を過ぎるとサービスが利用できなくなるため、更新の時期には注意が必要です。

支給量(利用可能日数・時間)

月に何日・何時間まで利用できるかが明記されています(例:生活介護「当該月の日数-8日」など)。

自己負担額

所得区分に応じた月額上限が記載されており、その金額を超える自己負担は発生しません。

特記事項

利用条件の例外や注意事項が記載されることがあります。見落とさず確認しておきましょう。

参考:堺市 健康福祉局 障害福祉部「障害福祉サービス受給者証(水色)の見方」

受給者証の期限と更新について

障害福祉サービス受給者証には、必ず有効期限があります。期限は受給者証に書かれているので、しっかり確認しましょう。

受給者証の有効期間はどのくらい?

受給者証の有効期間は、利用者の状況や利用するサービスの種類によって異なります。

| サービス内容 | 一般的な有効期間の目安 |

|---|---|

| 就労移行支援 | 約1年 |

| 自立訓練(生活訓練など) | 約2年 |

| 共同生活援助(グループホーム) | 約3年 |

| 短期利用・一部サービス | 約6か月 〜 1年 |

実際の有効期間は、受給者証に記載されていますので、必ず確認してください。

更新手続きの流れ

有効期限が近づいたら、事前に更新手続きを行う必要があります。期限を過ぎるとサービスを継続して利用できなくなるため、十分な注意が必要です。

1.自治体から案内が届く

有効期限の数か月前に、市区町村から更新手続きの案内が郵送で届きます。案内が届かない場合もあるため、ご自身で有効期限を把握しておくことが大切です。

2.必要書類の準備

自治体によって異なりますが、次のような書類を求められることが多いです。

- 申請書

- 現在持っている障害福祉サービス受給者証

- 障害者手帳(持っていれば)

3.市区町村の窓口で申請

準備した書類を持参し、自治体の福祉担当窓口にて申請を行います。ご本人のほか、代理人による申請も可能です。

4.再アセスメント(聞き取りや調査)

必要に応じて、福祉担当職員による再アセスメント(支援ニーズの再確認や生活状況の聞き取り調査)が実施される場合があります。

5.新しい受給者証の交付

審査の結果、更新が認められると新しい受給者証が発行されます。交付された証には、新たな有効期間が記載されているため、必ず確認しましょう。

自治体ごとに提出する書類や手続きの内容が違うので、事前に問い合わせて確認しておくとスムーズに手続きが進みます。

受給者証について相談したい時は?

受給者証について相談したい場合に利用できる代表的な相談先を2つ紹介します。

まずはお住まいの市区町村の福祉窓口へ

自治体の福祉窓口では、受給者証の申請に関する基本的な情報や手続きの流れ、必要な書類について詳しく案内してもらえます。また、状況に応じた具体的なアドバイスや、他の利用できる支援制度について教えてもらえることもあります。窓口での相談は事前予約が必要な場合もあるため、訪問前に電話で確認しておくとスムーズです。

気になる就労移行支援事業所での相談もおすすめ

事業所では、申請に必要なものや手続きの流れについて教えてくれます。さらに、事業所によっては申請手続きのために役所へ同行してくれるサポートを受けられる場合もあります。

受給者証に関するよくある質問

障害福祉サービス受給者証に関して、よくあるご質問とその回答をまとめました。

家族や職場に知られずに受給者証を申請できる?

原則として、家族や勤務先に申請内容が通知されることはありません。

ただし、認定調査員による家庭訪問や、受給者証の郵送などにより、同居している家族に知られる可能性はあります。

障害者手帳がないと受給者証の申請は難しい?

障害者手帳を持っていなくても、受給者証の申請は可能です。

医師の診断書や意見書などで、障害の状態や支援の必要性が確認できれば申請できます。

受給者証の申請が通らなかったときの対処法は?

まずは自治体に却下理由を確認しましょう。納得できない場合は、3か月以内に審査請求を行うことができます。

対応に不安があるときは、相談支援専門員など専門家に相談するのも有効です。

障害者手帳を受給者証の代用として使用することはできますか?

障害者手帳は、受給者証の代わりにはなりません。両者は異なる制度に基づいており、それぞれの目的も異なります。

受給者証:障害福祉サービスを利用するために必要。市区町村が交付し、サービス利用料の一部が公費負担されます。

障害者手帳:障害の有無や程度を証明し、税金の控除や公共料金、交通機関の割引など様々な優遇制度を受けるためのものです。

サービス利用には、必ず受給者証の交付を受ける必要があります。

就労移行支援を使うなら、まずは受給者証の準備から

難病や障害がありながら「働きたい」という気持ちを持つ方にとって、就労移行支援は大きな味方になります。そして、その第一歩として必要になるのが「障害福祉サービス受給者証」いわゆる「受給者証」です。

受給者証は、就労移行支援などの福祉サービスを利用する資格があることを自治体が証明するもので、交付されればサービス利用時の自己負担が軽減され、安心して支援を受けることができます。

申請手続きには、自治体の福祉窓口での相談から始まり、必要書類の提出や調査・審査など一定のプロセスがあります。ただし、障害者手帳がなくても、医師の診断書などで申請ができるため、ハードルはそこまで高くありません。分からないことや不安がある場合は、自治体窓口や就労移行支援事業所に相談することで、具体的なサポートを受けることができます。

就労移行支援の利用には受給者証が必須です。多くの事業所で取得のサポートも行っています。不安な場合は、まずは利用を検討している事業所に相談してみましょう。