聴覚障害の方に向いている仕事とは?職場選びのポイントを分かりやすく解説

- 聴覚障害の方によく見られる雇用形態と仕事の種類

- 業で働いている聴覚障害の方の数

- 聴覚障害の方が多く活躍している業界・業種

- 聴覚障害の方の雇用形態

- 聴覚障害の方の労働時間と賃金

- 聴覚障害のタイプとそれぞれの聞こえ方の違い

- 聴覚障害の種類(聞こえ方の違い)

- 難聴の等級(軽度〜重度)

- 聴覚障害の方によくある仕事上の困りごととは?

- 職場の会話・打ち合わせが聞き取りづらい

- 電話対応や音声を使った業務が難しい

- 指示の聞き逃しやミスが起こる

- 「普通に聞こえている」と誤解され、無理をしてしまう・サポートを受けにくい

- 聴覚障害の方が働きやすい環境・働き方

- 聴覚情報に頼らずに済む仕事環境

- フルリモート・時間に柔軟な働き方

- 音声以外の方法でスキルや経験を活かせる職場

- 手話・筆談・字幕などの配慮がある職場

- 聴覚障害の方におすすめの仕事例

- 会話が少ない・作業中心の仕事

- 在宅やオンラインで完結する仕事

- 手話を活かせる仕事

- 就職・転職を始める前に整理しておきたいこと

- 聴こえ方やコミュニケーション方法を整理しておく

- どんな配慮があれば働きやすいかを具体的にしておく

- スキルや経験を棚卸しして「活かせること」を整理する

- スキルに自信がない場合は支援機関を活用するのもおすすめ

- 聴覚障害の方が利用できる就労移行支援manaby(マナビー)とは?

- 【体験談】就労移行支援manabyを利用した聴覚障害の方

- 聴覚障害の方が仕事について相談できる機関

- ハローワークの障害者専用窓口を活用する

- 障害者雇用に特化した転職エージェントを活用する

- 就労移行支援事業所に相談する

- 聴覚に配慮された働き方で、安心して働くことができる

聴覚障害があると、職場でのコミュニケーションに課題を感じやすく、就職活動や働き方に悩む方も少なくありません。聴覚障害がある方でも力を発揮できる仕事や、配慮のある職場で自分らしく働いている方もたくさんいます。

この記事では、「自分にできる仕事があるのか不安」「どんな職場なら安心して働けるのか知りたい」と考えている方に向けて、聴覚障害のある方が働きやすい仕事の特徴や、就職時に押さえておきたいポイントをやさしく解説していきます。

この記事のまとめ

-

●

聴覚障害のある方に向いている仕事は?

製造・清掃・軽作業など会話が少ない仕事のほか、在宅でできるライティングやデザインなどが向いている場合が多い -

●

無理せず伝える工夫で、働きやすさは変わる

「チャットでやりとりしたい」「会議は資料があると助かる」など、自分の聴こえ方や希望する配慮を整理して伝えることが大切 -

●

支援を活用して、自分に合う働き方を見つけよう

就労移行支援などを利用すれば、字幕付きの学習や文字での相談ができ、安心して就職活動を進められる

聴覚障害の方によく見られる雇用形態と仕事の種類

この章のポイント

- ● 聴覚障害のある方は、製造・医療福祉・小売業などで多く活躍している

- ● 正社員として働く方が約6割、パート・契約など柔軟な働き方を選ぶ方も多い

- ● 平均賃金は月約23.5万円で、労働時間が短くなるほど収入も下がる傾向がある

実際、聴覚障害のある方が働いている職種や雇用形態には、ある程度の傾向があります。ここでは、代表的な働き方や仕事の種類をご紹介します。

業で働いている聴覚障害の方の数

厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」によると、企業に雇用されている身体障害の方のうち約12.2%が「聴覚・言語障害」に該当します。

身体障害者全体の雇用推計が約52万6千人とされていることから、単純計算でも6万人前後の方が企業で働いていると考えられます。

聴覚障害の方が多く活躍している業界・業種

厚生労働省の「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、聴覚・平衡機能に障害のある方が多く働いている業界は、製造業、医療・福祉、卸売業・小売業の順となっています。

| 業界 | 主な仕事の例 |

|---|---|

| 製造業 | 組立・検品・部品加工・ライン作業・機械オペレーターなど |

| 医療・福祉 | 介護補助・清掃スタッフ・洗濯・リネン管理・調理補助など |

| 卸売業・小売業 | 品出し・商品整理・バックヤード業務・軽作業(ピッキングなど) |

聴覚障害の方の雇用形態

以下は「身体障害者全体」の集計データです。聴覚障害の方に限った統計は公表されていませんが、働き方の傾向を知る参考としてご覧ください。

| 雇用形態 | 割合(%) | 補足説明 |

|---|---|---|

| 無期契約の正社員 | 53.2% | 安定した雇用契約での正社員 |

| 有期契約の正社員 | 6.1% | 契約期間に定めのある正社員 |

| 無期契約の正社員以外(パート等) | 15.6% | 無期契約のパート・嘱託職員など |

| 有期契約の正社員以外(パート等) | 24.6% | 有期契約のパート・アルバイト・契約社員など |

身体障害のある方のうち、正社員として働いている人は全体の約6割にのぼります。一方で、パートや契約社員といった柔軟な雇用形態を選ぶ方も約4割おり、通院や体調面によって、自分に合った働き方を選択していることが分かります。

聴覚障害の方の労働時間と賃金

以下は「身体障害者全体」の集計データです。聴覚障害の方に限った統計は公表されていませんが、賃金の目安の参考としてご覧ください。

| 労働時間区分 | 雇用者の割合 | 月間労働時間(平均) | 月額平均賃金(円) |

|---|---|---|---|

| 30時間以上(通常勤務) | 75.1% | 150.6時間 | 268,000円 |

| 20〜30時間未満 | 15.6% | 99.1時間 | 162,000円 |

| 10〜20時間未満 | 7.2% | 61.0時間 | 107,000円 |

| 10時間未満 | 1.2% | 27.8時間 | 67,000円 |

平均賃金は月23万5千円ですが、労働時間が短くなるほど月収も大きく下がる傾向にあります。通常のフルタイム勤務(週30時間以上)の場合は26万8千円と高水準ですが、週10時間未満だと月6万7千円にとどまります。

参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」、「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」

聴覚障害のタイプとそれぞれの聞こえ方の違い

この章のポイント

- ● 聴覚障害は「聴力の低下」や「平衡機能の障害」を含み、聞こえ方に個人差がある

- ● 主なタイプは「伝音性難聴」「感音性難聴」「混合性難聴」の3種類で、原因や聞こえ方が異なる

- ● 聴力70dB以上の低下などを基準に、身体障害者手帳の等級(2~4級など)が判定される

聴覚障害とは、耳の機能の低下により、音や言葉が十分に聞き取れない状態を指します。身体障害者福祉法では、聴力の低下に加えて、平衡機能の障害も含めて「聴覚・平衡機能の障害」として定義されています

参考:厚生労働省「身体障害者福祉法」

聴覚障害の種類(聞こえ方の違い)

聴覚障害は、音の伝わり方や聞こえ方の違いによって、主に以下の3つに分類されます。

- 伝音性難聴:外耳〜中耳の障害により、音が内耳までうまく届かないタイプ。補聴器が効果的なことが多い。

- 感音性難聴:音が歪んだり、音が低く聞こえたりするため聞き取りにくい。

- 混合性難聴:伝音性と感音性の両方の特徴を持つ難聴。

難聴の等級(軽度〜重度)

難聴は、その聞こえにくさの程度によって以下のように分類されます。

| 等級 | 聴力レベルの目安(dB HL) | 日常生活への影響例 |

|---|---|---|

| 軽度難聴 | 25〜40dB程度 | 小さな声や遠くの声が聞き取りにくい |

| 中等度難聴 | 40〜70dB程度 | 普通の会話が聞き取りづらい |

| 高度難聴 | 70〜90dB程度 | 大きな声でも聞き取りにくい |

| 重度難聴 | 90dB以上 | ほとんどの音が聞こえない |

身体障害者手帳では、70dB以上の聴力低下または音声による会話が困難であることなどの基準に基づいて、等級(2級・3級・4級など)が判定されます。

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用ハンドブック」

聴覚障害の方によくある仕事上の困りごととは?

この章のポイント

- ● 会議や打ち合わせでは、発言者が分からず内容を把握しづらいことがある

- ● 電話対応や音声中心の業務は負担が大きく、字幕や文字情報の補助が必要

- ● 「聞こえている」と誤解されやすく、無理をしてしまうことでサポートを受けにくくなることもある

聴覚障害を持つ方の中には、周囲の音や会話が聞き取りにくいため、仕事の中で困難を感じる場面があります。ここでは、よくある仕事上の困りごとを具体的にご紹介します。

職場の会話・打ち合わせが聞き取りづらい

複数人で行われる会議や打ち合わせでは、誰が何を話しているのか分からなくなってしまうことがあります。特に、マスクの着用やパーテーションの使用によって口元が見えないと、読唇(口の動きから言葉を読み取ること)が難しくなることも。結果として、内容を正確に把握できず、発言の機会を逃してしまうこともあります。

電話対応や音声を使った業務が難しい

電話の音声はクリアに聞こえないことが多く、聴覚障害のある方にとっては大きなストレスになることがあります。特に、業務で頻繁に電話対応が必要な職種では、業務上の負担が大きくなる傾向があります。また、動画や音声で提供される業務マニュアルなども、字幕がないと内容を把握しづらいことがあります。

指示の聞き逃しやミスが起こる

口頭での指示や業務の伝達が中心の職場では、聞き逃しによる誤解やミスが起きやすくなります。例えば、「○○を明日までにお願い」といった指示が聞こえにくい場合、期日や内容を正確に理解できずにトラブルになってしまうこともあります。

「普通に聞こえている」と誤解され、無理をしてしまう・サポートを受けにくい

聴覚障害は見た目だけでは分かりにくいことも多く、「聞こえているように見えるから大丈夫だろう」と誤解されがちです。その結果、本当は聞こえにくくても「聞こえています」と無理をしてしまったり、必要な配慮やサポートが受けられなかったりするケースもあります。

聴覚障害の方が働きやすい環境・働き方

この章のポイント

- ● チャットやメール中心の職場など、音声に頼らない環境が働きやすい

- ● 在宅勤務や柔軟な働き方なら、対面会話や通勤時の負担を減らせる

- ● 手話・筆談・字幕などの配慮やUDトークなどのツール活用が、安心して働ける職場づくりにつながる

聴覚障害のある方が安心して働くためには、音声に頼らずに仕事ができる環境や、自分の特性に合った働き方を選ぶことが大切です。ここでは、働きやすさを高めるための具体的な環境や働き方の例をご紹介します。

聴覚情報に頼らずに済む仕事環境

電話対応や会議など、音声を中心とした業務が少ない職場は、聴覚障害のある方にとって負担が少なく、集中して仕事に取り組みやすい環境です。例えば、チャットやメールなど文字ベースでのやりとりが中心の職場であれば、スムーズに業務を進めることができます。

フルリモート・時間に柔軟な働き方

聴覚障害のある方にとって、対面での会話や突然の口頭指示などの負担を減らせる点で大きなメリットがあります。自宅という落ち着いた環境で、チャットやメールなど視覚的なコミュニケーションを中心に仕事を進められるため、安心して自分のペースで働くことができます。

通勤時のアナウンスが聞き取りづらい・騒がしい場所が苦手という方にも、負担が少ない働き方のひとつです。

音声以外の方法でスキルや経験を活かせる職場

Webデザインやライティング、データ入力など、音声による指示やコミュニケーションが少ない業務では、聴覚に頼らず自分のスキルを活かしやすくなります。

また、動画編集やプログラミングなども、基本的には画面上で完結する作業が多いため、聴覚に不安がある方でも安心して取り組むことができます。

手話・筆談・字幕などの配慮がある職場

特に、障害者雇用を行っている企業や「特例子会社」と呼ばれる職場では、手話や筆談などのコミュニケーション手段に配慮が積極的に取り入れられています。

| 区分 | 特徴 |

|---|---|

| 障害者雇用 | 一般企業が障害のある方を雇用する制度。企業規模に応じて法定雇用率が定められている。 |

| 特例子会社 | 障害者の雇用を目的として、親会社が設立した子会社。職場全体で配慮が進んでおり、障害のある方が働きやすい環境が整えられている。支援スタッフや専門機器の導入も多い。 |

具体的に以下のような配慮が行われる職場もあります。

- 手話通訳者が会議に同席してくれる

- チャットや筆談ボードで会話をサポート

- 会議や動画に字幕を表示

- 音声をリアルタイムで文字にする「UDトーク」などのツールを活用する

ただし、どの会社でも同じ配慮が受けられるわけではありません。障害者雇用や特例子会社であっても、企業ごとにできることは違うため、希望するサポートが受けられないこともあります。

聴覚障害の方におすすめの仕事例

この章のポイント

- ● 会話が少なく集中できる清掃・製造・仕分けなどの作業系の仕事は、聴覚に不安があっても働きやすい

- ● ライティング・動画編集・Webデザインなど、在宅やオンラインで完結する仕事も選びやすい

- ● 手話通訳や福祉職など、手話スキルや自身の経験を活かせる仕事もある

この章では、聴覚に障害のある方が働きやすいと感じやすい仕事をいくつかご紹介します。もちろん、得意なことや働きやすさは人によって違いますので、「こんな働き方もあるんだな」といった参考にしてみてください。

会話が少ない・作業中心の仕事

電話応対や細かな会話が少ない仕事であれば、聴覚に不安がある方でも安心して取り組めます。

| 職種 | 内容の例 |

|---|---|

| 清掃スタッフ | ビルや施設内の清掃業務。1人作業が多く、会話は最小限。 |

| 工場内作業(ライン作業など) | 組み立て・梱包・検品などの作業。決まった手順を繰り返す仕事。 |

| 商品仕分け・ピッキング | 倉庫内で商品を分類・梱包する作業。指示はマニュアルや表示が中心。 |

在宅やオンラインで完結する仕事

人と直接会わずに、自分のペースで働ける在宅ワークもおすすめです。文章やデザインなど、チャットやメール中心でやり取りできる仕事であれば、聴覚に制限があってもスムーズに働けます。

| 職種 | 内容の例 |

|---|---|

| ライター | 取材や音声入力不要で、記事やコラムなどの執筆業務 |

| 動画編集 | 映像データを元に、字幕や効果音などを編集ソフトで加工 |

| Webデザイナー | クライアントの要望に沿って、Webサイトのデザインを制作 |

| 事務代行 | メール返信、請求書作成、スケジュール管理などをオンラインで対応 |

手話を活かせる仕事

手話が得意な方であれば、そのスキルを活かして、手話通訳士や福祉・教育分野での支援員などの仕事にもチャレンジできます。また、同じように聴覚障害を持つ方を支援する仕事も、経験が活かせる場面が多くあります。

| 職種 | 内容の例 |

|---|---|

| 手話通訳士 | 聴覚障害者と健聴者のコミュニケーションを手話でサポート |

| 手話講師 | 学校や福祉施設、カルチャーセンターなどで手話を教える |

| 福祉職(相談支援) | 聴覚障害のある利用者の相談を受けたり、必要な情報提供や支援計画の作成を行う |

就職・転職を始める前に整理しておきたいこと

この章のポイント

- ● 自分の「聴こえ方」やコミュニケーション方法を整理し、困りやすい場面と工夫を明確にしておく

- ● 「どんな配慮があると働きやすいか」を具体的にまとめておくと、面談や職場で伝えやすくなる

- ● 得意なこと・できることを棚卸しし、必要に応じて就労移行支援などの専門機関を活用する

就職活動をスムーズに進めるためには、事前の整理が大切です。以下のポイントを確認しておきましょう。

聴こえ方やコミュニケーション方法を整理しておく

自分がどのような場面で困りやすいか、どんな工夫をしているかを明確にしておくと、企業への説明もしやすくなります。

例えば、「高い音が聞き取りにくい」「複数人で話していると、誰が何を言っているのか分からなくなる」「ゆっくり話してもらえると理解しやすい」「筆談だとスムーズにやり取りできる」など、自分の聴こえ方の特徴を言葉にして整理してみましょう。

「どんな場面で困った?」「どんな工夫が助けになった?」といった問いを立てながら、自分の経験を振り返ってみると整理しやすくなります。

どんな配慮があれば働きやすいかを具体的にしておく

例えば「筆談やチャットでのやりとりができると助かる」「会議内容を事前に共有してもらえると安心」など、希望する配慮を整理しておきましょう。

【配慮の希望を整理する例】

| 困りやすい場面 | 配慮してほしいことの例 |

|---|---|

| 会議での会話が聞き取りにくい | 事前に会議資料を共有してもらう/議事録を後で送ってもらう |

| 指示が口頭だけだと聞き逃すことがある | メールやチャットで書いてもらえると安心 |

| 電話対応が苦手 | なるべくメールやチャットで対応できるよう配慮してもらいたい |

| 周囲の雑音で集中しにくい | 仕切りのある席や静かな場所を使えるようにしてもらえると助かる |

このように、具体的な状況をもとに「自分にとっての働きやすさ」を書き出しておくと、面談のときや職場への相談もしやすくなります。

スキルや経験を棚卸しして「活かせること」を整理する

これまでのアルバイトやボランティア、趣味でやってきたことでもかまいません。パソコンが得意、人と丁寧に接するのが好き、など「自分ができること」「得意なこと」を書き出してみましょう。

| 自分の特性・得意なこと | 向いている仕事の例 |

|---|---|

| 丁寧に接客できる、人と話すのが苦ではない | 受付/事務/接客業(カフェ・販売など) |

| パソコン操作が得意、タイピングが速い | データ入力/Web関連業務/SNS投稿サポート |

| コツコツ作業が好き、同じ作業を繰り返すのが苦にならない | 製造補助/検品/清掃/シール貼りなど |

| 臨機応変に対応できる、気がきくと言われる | 事務補助/庶務/サポート業務 |

| 音に敏感、静かな環境が落ち着く | 在宅ワーク(ライティング、画像加工など)/図書館業務 |

| 手先が器用 | 軽作業/内職/ハンドメイド作業 |

スキルに自信がない場合は支援機関を活用するのもおすすめ

スキルや経験に自信が持てない時は、専門の支援機関を活用するのも一つの方法です。例えば、「就労移行支援」という制度では、障害や体調に不安のある方が、働く準備を整えるためのサポートを受けることができます。

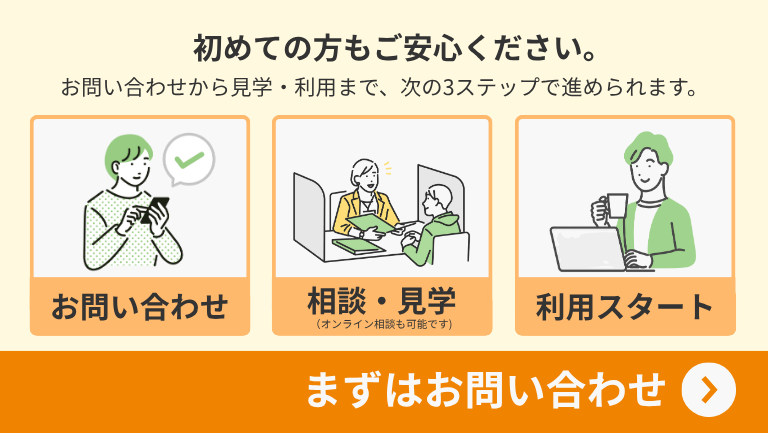

聴覚障害の方が利用できる就労移行支援manaby(マナビー)とは?

就労移行支援manaby(マナビー)では、聴覚障害のある方を含む、様々な障害をお持ちの方に対して、一人ひとりの状態や希望に合わせた就労支援を行っています。

「聞こえにくさがあって面接や仕事が不安」「電話対応や会話中心の職場では働けないかもしれない」といった悩みを持つ方でも、自分に合った働き方を一緒に探し、無理のないペースで就職を目指せる環境が整っています。

- eラーニング「マナe」で、視覚的に学べる学習サポート:字幕付きで、自宅でも動画やテキスト教材を使って学習が可能。

- チャットや文字を中心にしたコミュニケーション支援:スタッフとのやりとりも、口頭に限らずチャットや文章で対応し、聴覚障害に配慮した支援を行います。

- 在宅訓練や通所時間の柔軟な調整:「通うのが不安」「音の多い場所は苦手」という方でも、自宅から訓練に参加できます。

※在宅訓練の利用可否は、お住まいの自治体によって異なります。 - 就職活動から職場定着までのサポート:「聞こえにくさを職場でどう伝えたらいいかわからない」「配慮してもらえる職場があるか不安」という方も、面接準備から就職後6か月間のフォローまで継続して支援します。

聞こえのことでコミュニケーションに不安があるけど、働ける場所はある?」「会話のやりとりに自信がなくて、就職に踏み出せない…」というお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。

【体験談】就労移行支援manabyを利用した聴覚障害の方

生まれつき聴覚に障害があり、音のない世界で育った私は、周囲とのコミュニケーションに苦労し、ADHDの診断も受けました。大学を卒業しても自信が持てず、働くことに不安ばかり。そんな中、manabyと出会い、字幕付きのeラーニングや、聴覚障害に配慮した丁寧な支援を受けながら訓練を開始しました。

支援員とのやり取りを通じて少しずつ「自分らしく話す」ことができるようになり、就職も実現。今では、聴覚障害があるからこそ気づけた工夫や強みを活かしながら、毎日を前向きに過ごせています。

出典:就労移行支援manaby「やっと人間になれた!?聴覚障害とADHD、就活のリアル」

聴覚障害の方が仕事について相談できる機関

この章のポイント

- ● ハローワークの障害者専用窓口では、筆談や手話通訳に対応し、求人紹介や応募書類の作成をサポートしてくれる

- ● 障害者雇用に特化した転職エージェントでは、聴覚障害のある人の実績が多く、配慮のある職場を紹介してもらえる

- ● 就労移行支援事業所では、パソコンやビジネスマナーの訓練を受けながら、就職活動を進められる

「自分に合った働き方がわからない」「面接や職場でのコミュニケーションが不安」と感じている方は、専門の相談窓口を活用してみましょう。

ハローワークの障害者専用窓口を活用する

全国にあるハローワークには、障害のある方向けの専門窓口があります。聴覚障害の方には筆談や手話通訳などの配慮をしてくれる場合もあり、自分の障害に合った仕事の探し方や求人情報の紹介、応募書類の書き方などをサポートしてもらえます。

障害者雇用に特化した転職エージェントを活用する

障害者の就職支援に特化した転職エージェントでは、希望条件に合った求人の紹介や、面接のサポート、企業とのやりとりの代行などをしてくれます。

エージェントによっては、聴覚障害のある方の就職実績が多く、配慮を受けやすい職場を紹介してもらえることもあります。

就労移行支援事業所に相談する

就労移行支援事業所とは、障害のある方が一般企業への就職を目指すために、就職に必要なスキルを身につけたり、体調管理や働くリズムを整える練習ができる福祉サービスです。

通所型の施設で、パソコンやビジネスマナーなどの訓練を受けながら、スタッフと一緒に就職活動を進めることができます。手話に対応している事業所もあります。

聴覚に配慮された働き方で、安心して働くことができる

聴覚に不安を抱えていても、工夫や配慮によって、自分らしく働ける職場は見つかります。例えば、「筆談」「チャットでのやりとり」「音声認識アプリの活用」など、コミュニケーションの取り方を工夫すれば、聞こえづらさによるストレスを減らすことが可能です。

また、職場環境の配慮だけでなく、仕事選びそのものを見直すことも大切です。実際に、聴覚障害のある方の中には以下のような業界・職種で活躍されている方が多くいます。

- 製造業(工場内作業・仕分けなど)

- 医療・福祉(介護補助、清掃スタッフなど)

- 卸売業・小売業(品出し、商品整理、バックヤード業務など)

就職活動が不安な方には、就労移行支援などの福祉サービスを活用する方法もあります。

例えば、聴覚障害のある方を支援している事業所では、「チャットでの面談」や「手話・筆談対応」「必要な配慮の整理と企業への情報提供」などのサポートが受けられます。実習を通して自分に合った職場環境を見つけることもできるため、ひとりで悩まず支援を受けながら進めることができます。

必要な支援や制度を上手に活用しながら、自分らしく働ける職場を少しずつ探していきましょう。