リワークプログラムとは?うつ病などで休職中の方に役立つ復職支援を解説

- 復職のためのリワークプログラムとは?

- リワークプログラムの目的

- リワークプログラムの対象者

- 利用期間と通所頻度の目安

- リワークプログラムでは何をするの?主な内容

- ストレスと付き合う力を身につける「セルフケア」

- 安定して働くための「生活リズムと体力の回復」

- 職場対応力を育てる「コミュニケーション練習」

- 再発を防ぐ「実戦練習と自己理解」

- 復職後も安心して働くための「フォローアップ支援」

- 通うとどう変わる?リワークプログラムの主な効果

- 事例① 製造業 Aさんの場合

- 事例② 大手保険会社 Bさんの場合

- リワークプログラムの実施場所と種類

- 医療機関で実施するリワーク(医療リワーク)

- 地域の職業支援機関によるリワーク(職業リハビリテーション)

- 企業内で実施するリワーク(職場リワーク)

- 就労移行支援事業所でのリワーク支援

- リワークプログラムの費用はどれくらい?制度を使えば負担は減らせます

- リワークプログラムにかかる費用の目安とは?

- 自立支援医療制度を使えば費用は1割に

- 就労移行型リワークは無料〜月数千円のことも

- リワークプログラムの利用までの流れと注意点

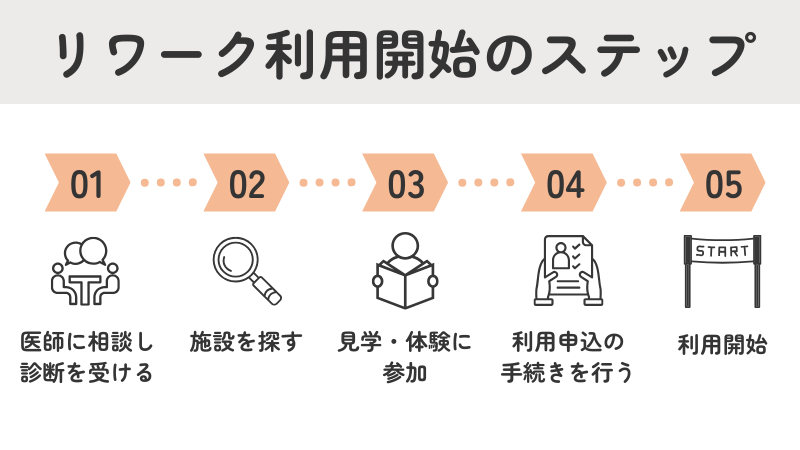

- 利用開始のステップ

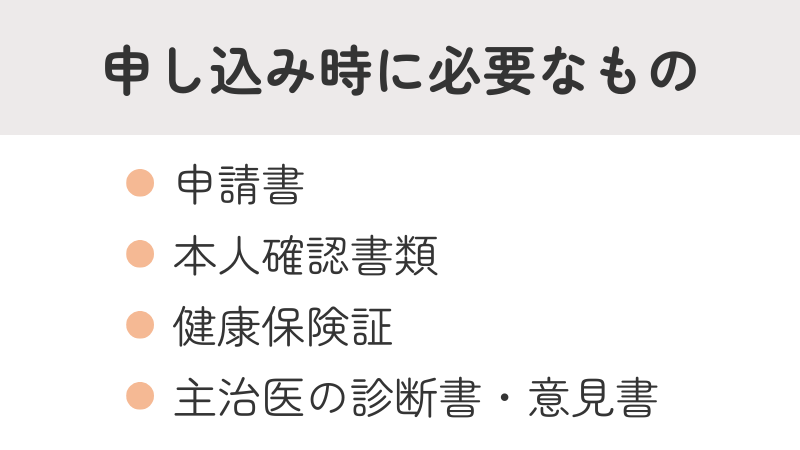

- 申し込み時に必要なもの

- リワークプログラム利用の注意点

- リワークプログラムのメリット・デメリットとは?

- リワークプログラムに向いている人・向いていない人の特徴

- リワークプログラムに向いている方

- リワークプログラムに向いていない方

- 通院とリワークプログラムの両立はできる?

- 通院しながら通えるケースが多い

- 医師とリワーク機関が連携するメリット

- 休職中の生活費が不安な方へ|使える金銭的支援制度まとめ

- 1. 傷病手当金

- 2. 自立支援医療制度(精神通院医療)

- 3. 障害年金

- リワークプログラムに関するよくある質問

- 障害者手帳がなくても、利用できますか?

- 職場に知られたくないのですが、通えますか?

- 通っても復職できなかったら、どうなりますか?

- 「いきなり復職が不安」という場合は、リワークプログラムという選択肢もある

リワークプログラムとは、うつ病や適応障害など精神的な不調が原因で仕事を休んでいる方が、職場に戻る準備をするための支援です。

この記事では、リワークの目的や対象となる人、利用を始めるまでの流れについてわかりやすく解説します。

この記事のまとめ

-

●

リワークプログラムとは

うつ病や適応障害などで休職中の方が、心身を回復させながら職場復帰に向けて準備する支援プログラム -

●

支援内容

セルフケア(ストレス対処)、生活リズム・体力回復、コミュニケーション練習、模擬業務や自己理解、復職後のフォローアップ支援など

復職のためのリワークプログラムとは?

この章のポイント

-

●

目的

生活リズムと体力の回復/集中力・注意力など仕事力の回復/再発予防とストレス対処 など -

●

対象者

休職中・復職希望者/離職中・再就職希望者/主治医の許可がある方 -

●

利用目安

期間:3か月前後

通所:週2日から週3~5日まで

リワークプログラムとは、うつ病や適応障害などで仕事を休んでいる方が、再び働けるようになるための支援です。生活のリズムを整え、体や心の調子を回復させながら職場に戻る準備を進めます。

ここでは、リワークプログラムの目的や対象となる人、利用期間や通う頻度について紹介します。

リワークプログラムの目的

リワークには、主に5つの目的があります。

生活リズムを整え、体力を取り戻す

通勤や仕事を意識した生活習慣を整え、基礎体力を取り戻し、働ける状態に近づけます。

集中力や注意力など「働く力」の回復

一定時間の作業を続ける練習を通して、集中力や注意力など、仕事に欠かせない力を養います。

再発予防

病気や症状の仕組みを学び、セルフケアやストレスへの対処法を身につけることで、再休職や再発を防ぎます。

段階的な練習を通して、人とのやりとりに少しずつ慣れていく

グループワークを通じて協調性を高め、ストレスに対するコントロール力も伸ばします。

復職に向けて自己理解を行い、スキルを身につける

自分の価値観や課題を整理し、新しい考え方を身につけながら、職場復帰に必要な知識やスキルを学び直します。

これらの取り組みにより、参加者が安心して復職できる状態をつくり、職場で長く働き続けられるよう支えます。

リワークプログラムの対象者

リワークは、うつ病や適応障害、不安障害などの精神疾患により休職中、または復職を目指している方が対象です。具体的には次のような人が参加できます。

- 現在休職中で、復職の意思がある

- 離職していて、再就職や新しい職場での仕事を希望する

- 主治医から参加の許可があり、復職準備が整っている

利用を検討する際は、主治医と相談し、自分に合ったプログラムかどうかを確認しましょう。

参考:厚生労働省「職場復帰支援に関する 最近の話題」

利用期間と通所頻度の目安

リワークの利用期間は、一般的に3か月以上か月程度が目安です。内容や体調の回復度合いによっては前後することもあります。この期間で、生活習慣や体力、精神面の回復を目指します。

通う頻度は、基本的に回復の状況に応じて少しずつ増やしていきます。例えば、週2日の通所から始め、最終的には週3~5日の通所を目標とする形です。具体的な頻度は施設によって異なるため、事前に確認が必要です。

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「職場復帰支援(リワーク支援)説明会資料」

リワークプログラムでは何をするの?主な内容

この章のポイント

- ● セルフケア

- ● 生活リズムと体力の回復

- ● コミュニケーション練習 など

リワークプログラムでは、復職に向けてさまざまなトレーニングや支援を行います。代表的な内容を5つ紹介します。

ストレスと付き合う力を身につける「セルフケア」

ストレスの原因や自分自身の思考パターン、感情の動きを理解し、ストレスに負けないための方法を学びます。認知行動療法をはじめ、呼吸法やマインドフルネス、リラクゼーションなど日々の生活で実践できる具体的な方法を習得します。

安定して働くための「生活リズムと体力の回復」

仕事にスムーズに戻れるよう、まずは規則正しい生活習慣を整えます。毎朝決まった時間に起きたり、施設に通所したりすることで、生活リズムを取り戻します。また、ストレッチやウォーキングなどの軽い運動を通して、働くための体力や集中力を徐々に回復させていきます。

職場対応力を育てる「コミュニケーション練習」

職場での円滑な人間関係を築くために、コミュニケーションの練習を行います。グループワークやディスカッション、プレゼンテーション、模擬業務などを通じて、他人と協力する力や対人スキルを高めていきます。

再発を防ぐ「実戦練習と自己理解」

実際の業務に近い作業に取り組んだり、模擬的な職場で働いたりすることで、復職後のギャップを減らします。また、自己分析やセルフチェックシートを活用して、自分自身の強みや課題、価値観などを深く理解し、再発防止につなげます。

復職後も安心して働くための「フォローアップ支援」

リワークプログラムは、復職したら終わりではありません。職場に戻った後も定期的な相談や心身の状態の確認を受けることで、安定して長く働き続けられるようサポートします。

通うとどう変わる?リワークプログラムの主な効果

この章のポイント

- ● 生活リズムと心身の安定

- ● 自信と働く意欲の回復

- ● 自己理解とストレス対処力の向上

リワークプログラムを利用すると、生活リズムの改善やストレス対処能力の向上だけでなく、自信や働く意欲の回復など、多方面で前向きな変化が期待できます。

ここでは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の資料を参考に、実際にリワークを利用した方の事例を通して、どのような変化があったのかを紹介します。

事例① 製造業 Aさんの場合

40代のAさんは、職場でのストレスから精神的不調を繰り返し、長期休職を経験していました。会社のサポートだけでは改善が難しく、地域障害者職業センターのリワークを利用することに。

- リワークでの変化

キャリアの再構築

昇格だけがやりがいではないと気づき、他部署との連携や専門知識習得に価値を見出せるようになった。

自己理解の深化

考え方の癖や他人の責任まで抱え込む傾向に気づき、ストレスとの付き合い方を習得。

自己肯定感の向上

復職への不安が減り、自分の軸を再確認することで自信を取り戻した。

- 周囲・本人の声

上司:「振り返り日記」を活用し、体調悪化の兆しを自分で分析し対処できるようになった。

産業保健スタッフ:専門的な支援が根本的な改善に大きく貢献した。

Aさん本人:仕事や人生のよりどころを見つけられたことが復職の支えになった。

事例② 大手保険会社 Bさんの場合

40代のBさんは、役職就任後にうつ病を発症し、2度目の休職に。主治医の勧めで「今度はしっかり準備を」とリワークに参加。

- リワークでの変化

生活リズムの再構築

計画的な通所と規則正しい生活で心身の安定を回復。

自信の回復

事務作業やビジネス学習を通じて、職場対応力と自信を取り戻した。

自己肯定感の向上

カウンセリングで自分の強みを再認識し、前向きな気持ちが芽生えた。

- 周囲・本人の声

主治医:明るさが戻り、病院とリワークの連携で復職がスムーズに。

会社:配慮事項を共有してもらったことで理解が深まり、勤務時間短縮制度を導入。

Bさん本人:専門家の客観的サポートが復職の大きな助けになった。

これらの事例からもわかるように、リワークプログラムは単なるリハビリではありません。本人の意識を変える取り組みと並行して職場環境の調整を進めることで、再発の防止や長期的な職場定着へとつながります。

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「職場復帰支援(リワーク支援)-ご利用者の声- 」

リワークプログラムの実施場所と種類

この章のポイント

-

●

医療リワーク

精神科・心療内科などの医療機関 -

●

職業リハビリテーション

地域障害者職業センター -

●

就労移行支援リワーク

全国の就労移行支援事業所

リワークプログラムは、主に4つの場所・機関で行われており、それぞれ対象者や目的、費用が異なります。

| 種類 | 実施場所 | 対象者 | 主な目的 | 費用 |

|---|---|---|---|---|

| 医療リワーク | 精神科・心療内科など医療機関 | うつ病・適応障害などで休職中の方、再就職を目指す方 | 精神科治療と並行し再休職を防ぐ | 健康保険・自立支援医療の対象 |

| 職業リハビリテーション(職リハ) | 地域障害者職業センター | 精神疾患で休職し復職を目指す方(主に民間企業勤務) | 復職プラン作成と職場適応支援 | 無料(労働保険対象、公務員は不可) |

| 職場リワーク | 企業内(人事部・産業医室など) | 自社で復職を希望する従業員 | 復職可否の見極めと現実的な適応練習 | 企業負担 |

| 就労移行支援 | 就労移行支援事業所 | 障害や精神疾患で離職・長期未就労の方 | 就職・復職に必要なスキル訓練 | 原則1割負担(上限あり) |

医療機関で実施するリワーク(医療リワーク)

- 対象 : 主にうつ病・適応障害などで休職中の方

- 場所 : 精神科・心療内科などの医療機関(病院・クリニック)

-

特徴

- 治療と連動した復職支援プログラム(心理教育、作業療法、グループ訓練など)を実施

- 健康保険や自立支援医療制度の利用で費用を抑えやすい

- 専門スタッフが診断・評価から再発予防策までサポート

地域の職業支援機関によるリワーク(職業リハビリテーション)

- 対象 : 精神疾患で休職し復職を目指す方(民間企業の従業員が主)

- 場所 : 各都道府県の「地域障害者職業センター」

-

特徴

- 企業や主治医と連携して復職支援プランを作成

- ジョブコーチによる職場適応訓練や職場調整を実施

- 利用料は原則無料(労働保険対象、公務員は不可)

参考:地域障害者職業センター

企業内で実施するリワーク(職場リワーク)

- 対象 : 自社で復職を希望する従業員

- 場所 : 企業内(人事部や産業医室など)

-

特徴

- 産業医や人事部が中心となり独自の復職プログラムを実施

- 実際の職場環境で適応練習ができる

- 費用は企業負担

就労移行支援事業所でのリワーク支援

- 対象 : 障害や精神疾患で離職・長期未就労の方

- 場所 : 全国の就労移行支援事業所

-

特徴

- 就職・復職に必要なスキルやコミュニケーション訓練を提供

- 医師の診断書や自治体判断で利用可能(障害者手帳がなくても可の場合あり)

- 原則1割負担(所得により軽減あり)

参考:一般社法人日本うつ病リワーク協会「リワークプログラムとは」

リワークプログラムの費用はどれくらい?制度を使えば負担は減らせます

この章のポイント

- ● 利用場所や支援制度によって異なる

- ● 医療リワークは自立支援医療制度を使うと、自己負担を大幅に軽減できる

リワークプログラムの費用は、利用する場所や支援制度の有無によって大きく異なります。

リワークプログラムにかかる費用の目安とは?

代表的な実施場所ごとの目安は以下の通りです。

| 種類 | 費用の目安 |

|---|---|

| 医療リワーク | 健康保険適用で1回あたり2,000円〜3,000円程度。自立支援医療制度を使えば、自己負担を1割まで減らせます。 |

| 職業リハビリテーション | 原則無料。ただし、交通費や食事代は自己負担です。 |

| 就労移行支援 | 原則1割負担ですが、所得に応じて月0円〜4万円程度と幅があります。 |

| 職場リワーク | 費用は企業が全額負担するため、利用者の費用負担はありません。 |

自立支援医療制度を使えば費用は1割に

医療リワークにかかる費用は、「自立支援医療制度(精神通院医療)」を活用することで大幅に軽減できます。この制度は精神障害を抱える方の医療費負担を減らすもので、通常3割の自己負担が1割に抑えられます。

自立支援医療制度はリワーク以外の医療費にも適用され、通院治療と併用しやすい点もメリットです。

就労移行型リワークは無料〜月数千円のことも

| 区分 | 世帯の収入状況 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |

| 低所得世帯 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税が課税され、所得割が16万円未満の世帯 | 9,300円 |

| 一般2 | 所得割が16万円以上の世帯 | 37,200円 |

就労移行支援事業所でのリワークは、所得に応じて自己負担額の上限が設定されており、経済的な負担を抑えながら利用できます。

具体的には、生活保護を受けている世帯や市町村民税が非課税の世帯は、無料で利用できます。また、市町村民税が課税されていても、所得割が16万円未満の世帯であれば、自己負担の上限は月額9,300円となり、月数千円程度の負担で利用が可能です。

参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」

リワークプログラムの利用までの流れと注意点

この章のポイント

- ● 自己判断で始めず、必ず主治医・会社と連携する

- ● 無断で通うと復職支援として認められなかったり、保険や就業規則に影響する可能性がある

リワークプログラムを利用する際の基本的な流れ、必要なもの、注意点を説明します。

利用開始のステップ

リワークプログラムの利用手続きは施設によって細かな違いがありますが、基本的な流れは以下の通りです。

- 医師に相談し診断を受ける まず精神科や心療内科の主治医に相談し、リワーク参加が可能か判断してもらいます。多くの施設では主治医の診断や許可が必要です。

- 利用したい施設を医師に紹介してもらう、または自分で探す 主治医からリワーク施設を紹介してもらう方法もありますし、自分で探すこともできます。 特に、通院している医療機関にリワーク施設が併設されている場合は、原則的にその施設を利用するケースが多いです。普段の診療で症状をよく把握している医師やスタッフと連携しやすく、サポートがスムーズに進むメリットがあります。 気になる施設を見つけたら、プログラムの内容や利用条件を問い合わせてみましょう。

- 見学・説明会・体験利用などに参加する 多くの施設では、見学や説明会、体験利用ができます。実際に足を運んで、施設の雰囲気やプログラム内容が自分に合っているか確認しましょう。

- 利用申し込み手続きを行う 利用したい施設が決まったら、申し込み手続きに進みます。この時、診断書や主治医からの紹介状などの書類が必要になることがあります。

- 利用開始 手続きが完了すれば、いよいよリワークプログラムの開始です。焦らず、自分のペースで復職に向けた準備を進めていきましょう。

申し込み時に必要なもの

- 申請書

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 健康保険証

- 主治医の診断書・意見書

※就労移行支援事業所での利用の場合は、さらに所得状況を証明する書類が必要になることがあります

リワークプログラム利用の注意点

リワークプログラムを利用する際は、自己判断で進めないことが非常に重要です。

多くのリワーク施設は、会社や医療機関と連携して利用することを前提としています。そのため、主治医の許可や会社の理解・調整がないまま勝手に通い始めてしまうと、復職支援として認められなかったり、会社の就業規則に違反してしまう恐れがあります。また、健康保険や労働保険の適用にも影響が出る可能性も考えられます。

安心して復職するための支援を受けるためにも、必ず主治医に相談し、会社の人事担当者や産業医とも連携して手続きを進めましょう。

リワークプログラムのメリット・デメリットとは?

この章のポイント

-

●

メリット

生活リズムを整えられる / 費用を抑えられる / 再休職リスクを減らせる -

●

デメリット

時間に縛られる / 費用負担がある場合も / プログラム期間が長い

| メリット | 比較項目 | デメリット |

|---|---|---|

| 規則正しいスケジュールで生活リズムを整えられる。 | 生活リズム | プログラムの時間に縛られ、自分のペースで過ごせないと感じることがある。 |

| 医療制度や公的支援を使えば、無料または低負担で利用可能。 | 費用 | 制度を利用しない場合や施設によっては費用がかかり、負担が大きくなることもある。 |

| 段階的に準備ができるため、再休職リスクを減らし安定した復職が期待できる。 | 復職期間 | プログラム期間が数ヶ月と長く、すぐに復職したい人には時間がかかると感じられることがある。 |

| 同じ悩みを持つ仲間や専門スタッフと交流でき、不安軽減や支え合いが得られる。 | 環境 | 集団ワークや交流が苦手な場合、ストレスを感じやすく居心地が悪くなる可能性がある。 |

| ストレス対処法や病状の自己管理を学べ、復職後の再発予防に役立つ。 | 効果 | 体調不良のまま無理に参加すると、心身の負担が増え病状悪化の恐れがある。 |

復職を目指す上でリワークプログラムは大きな助けとなりますが、期間や費用、効果などは個人差があるため、それらを踏まえて慎重に判断する必要があります。主治医や職場の担当者とよく相談し、自分の状況に合った方法で無理なく利用することが大切です。

リワークプログラムに向いている人・向いていない人の特徴

この章のポイント

-

●

向いている人

復職や再就職の意思がある / 生活リズムや体力を整えたい / 主治医の許可があり通所可能 -

●

向いていない人

症状や体調が不安定で通所が困難 / プログラム参加に意欲が低い / 集団ワークがストレスになる

リワークプログラムに向いている人・向いていない人の特徴について、それぞれ解説します。

リワークプログラムに向いている方

リワークプログラムは、以下のような方に向いています。

- 元の職場に戻る、または再就職の意思があり、復職に向けて準備・調整を進めたい

- 休職中に乱れた生活習慣や体力を回復し、働く準備をしたい

- 主治医の許可があり、定期的に施設に通える体調

- 自身の病気やストレス状態を理解し、認知行動療法などを活用してストレス対処力を高めたい

- コミュニケーション力や職場での対人スキルを強化したいと考えている

- 同じような課題を持つ仲間と情報共有や交流を通じて励まし合いたい

- 徐々に通所日数を増やしながら復職に向けた準備をしたい

リワークプログラムに向いていない方

一方、以下のような方は、リワークプログラムの利用を慎重に検討する必要があります。

- 頻繁な症状の波や体調不良があり、継続的に通うことが困難

- プログラム参加に主体的でなかったり、自分の課題や症状を受け入れにくい

- 集団でのプログラムに適応しにくかったり、ストレスを感じやすい

- 明確な復職目標がなく、モチベーションが低い場合はプログラム効果が得にくい

- プログラムを定期的に利用するための生活基盤が整っていない場合

リワークプログラムは、復職を目指す方にとって非常に役立つ支援ですが、向き不向きがあります。自分の状況や特性をよく理解し、プログラムの参加を慎重に検討することが大切です。もし、リワークプログラムを利用すべきか迷ったら、まずは通院している主治医に相談しましょう。

通院とリワークプログラムの両立はできる?

この章のポイント

- ● 通院で治療、リワークで復職準備を進める形で多くの場合問題なく併用できる

-

●

併用のメリット

治療と復職支援が一体化できる/症状の変化に早く対応し、再発予防につながる など

通院しながらでもリワークプログラムに参加できるのでしょうか?気になるポイントを分かりやすく解説します。

通院しながら通えるケースが多い

結論から言うと、多くの場合は両立可能です。むしろ、併用することで再発予防やスムーズな復職につながります。

通院は治療面、リワークプログラムは職場復帰準備という役割を持ち、両者の連携でより効果的な支援が可能になります。

医師とリワーク機関が連携するメリット

医師とリワーク機関が協力することで、以下のようなメリットがあります。

治療と復職支援の一体化

医師が治療状況を把握しつつ、リワーク機関が日々の状態を観察。治療方針と復職準備を連動させられます。

早期対応と再発予防

症状の変化や課題を早期に発見し、悪化を防ぎやすくなります。

復職時期の精度向上

医師の診断だけでなく、リワーク機関の詳細な評価を組み合わせることで、最適な復職タイミングを判断できます。

職場との調整がスムーズ

産業医や会社側が復職準備の状況を正確に把握でき、職場での理解や環境調整がしやすくなります。

医療と職業リハビリの橋渡し

医師は治療面、リワーク機関は生活リズムや対人スキル面を担当し、総合的な支援体制を構築できます。

休職中の生活費が不安な方へ|使える金銭的支援制度まとめ

この章のポイント

- ● 傷病手当金

- ● 自立支援医療制度(精神通院医療)

- ● 障害年金

休職中は、収入が減って生活費に不安を感じる方も多いでしょう。ここでは、休職中に利用できる主な金銭的支援制度を3つご紹介します。

1. 傷病手当金

業務外の病気やけがで働けない場合、最長1年6ヶ月間にわたり支給される制度です。

- 給付額の目安:給与の約3分の2

- 対象:うつ病などの精神疾患による休職も含まれます。

生活費の大きな支えとなり、働けない期間の収入減を補うことができます。

2. 自立支援医療制度(精神通院医療)

精神科や心療内科の通院にかかる医療費の自己負担が1割になる制度です。

- 対象:長期的な通院治療や、医療機関で実施されるリワークに利用できます。

医療費の負担が軽くなるため、安心して治療に専念できます。

3. 障害年金

長期間働くことが難しい精神疾患の症状がある場合、受給の対象となることがある制度です。

- 種類:障害基礎年金や障害厚生年金

- 注意点:障害者手帳の等級とは異なるため、別途申請が必要です。

これらの制度は、症状や就労状況などによって利用できるかどうかが異なります。詳しくは、お住まいの自治体や加入している健康保険組合の窓口に相談してみることをおすすめします。

リワークプログラムに関するよくある質問

リワークプログラムに関するよくある質問に答えます。

障害者手帳がなくても、利用できますか?

はい、障害者手帳の有無はリワークプログラムの利用条件として必須ではありません。多くのプログラムは、障害者手帳がない方でも参加可能です。

職場に知られたくないのですが、通えますか?

基本的に、職場に知られることが一般的です。

しかし、どこまで情報が共有されるかは、調整できる場合があります。職場に知られたくない場合は、通い始める前に主治医やリワーク施設に相談し、プライバシー保護や情報共有の範囲について確認することをおすすめします。

通っても復職できなかったら、どうなりますか?

復職が難しい場合は、リワークの期間を延長して再び準備を進めることがあります。また、障害年金の申請や他の福祉サービス、就労支援機関の利用も選択肢となります。

「いきなり復職が不安」という場合は、リワークプログラムという選択肢もある

精神的な不調が原因で休職している方にとって、いきなり職場に戻るのは大きな不安を伴います。しかし、リワークプログラムは、働くための心身の準備を専門家のサポートのもとで段階的に進められる支援です。生活リズムを整え、失った自信を取り戻し、再休職を防ぐためのスキルを身につけることができます。

もし復職に不安を感じているなら、リワークプログラムの利用を検討してもいいかもしれません。一人で悩まず、主治医や会社の担当者と相談してみてくださいね。自分に合った支援を受けることで、安心して復職に向けた準備を進められるでしょう。