自立支援医療とは?仕組みと対象者について

- 自立支援医療とは

- 自立支援医療の利用対象者は?

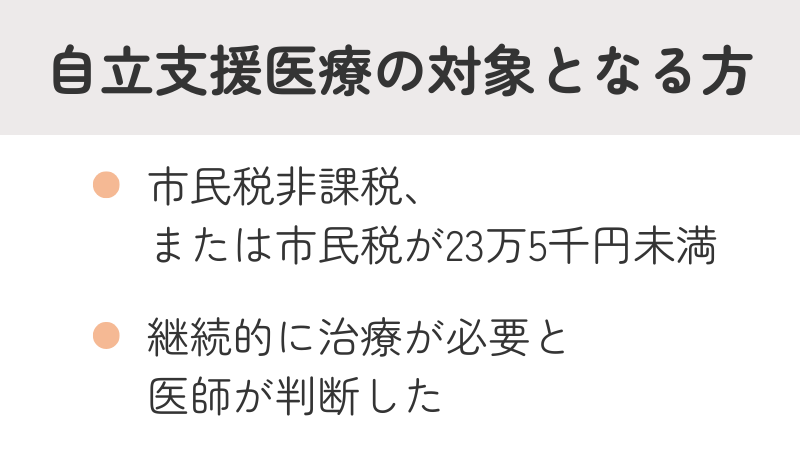

- 自立支援医療の対象となる方

- 自立支援医療での通院頻度

- 自立支援医療が使える先は決まっているの?

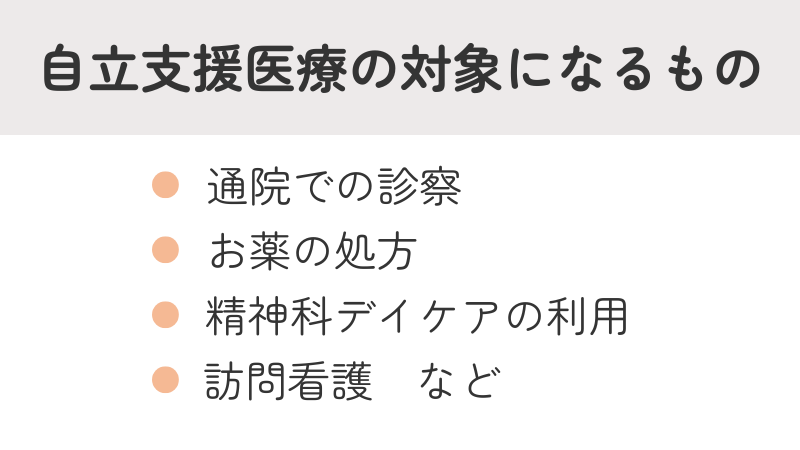

- 自立支援医療の対象になるもの

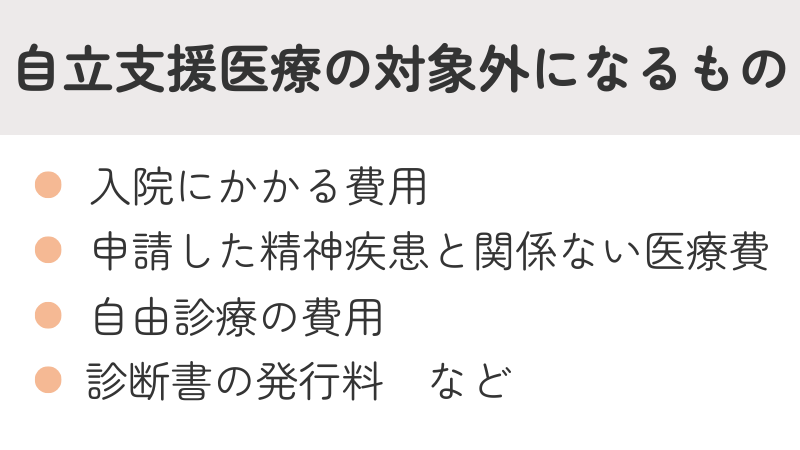

- 自立支援医療の対象外になるもの

- 入院費が対象外の理由

- 自立支援医療の自己負担額

- 「重度かつ継続」とは

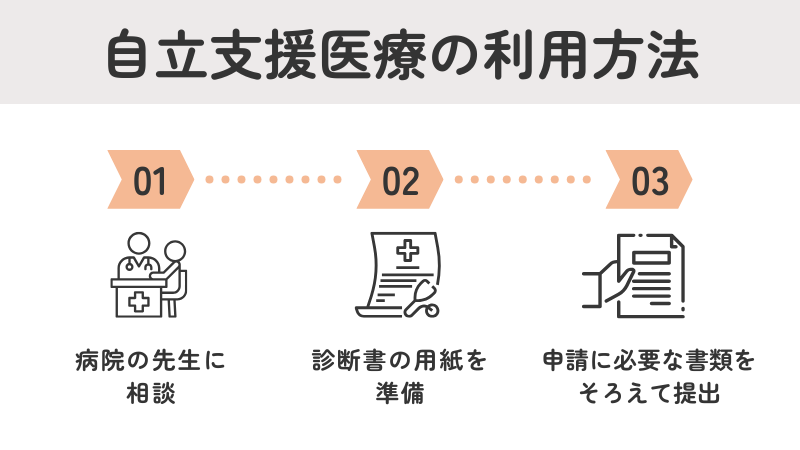

- 自立支援医療の利用方法

- まずは病院の先生に相談

- 診断書を準備する

- 申請に必要な書類をそろえて提出

- 自立支援医療受給者証が届くまでの医療費

- 払い戻し申請に必要な書類

- 自立支援医療の有効期限は?更新は必要?

- 自立支援医療のメリット

- 医療費の自己負担が軽くなる

- 手続きのハードルが低め

- 自立支援医療のデメリット

- 指定された医療機関でしか使えない

- 1年ごとの更新が必要になる

- 自立支援医療に関するよくある質問

- 自立支援医療についてアンケートした結果…

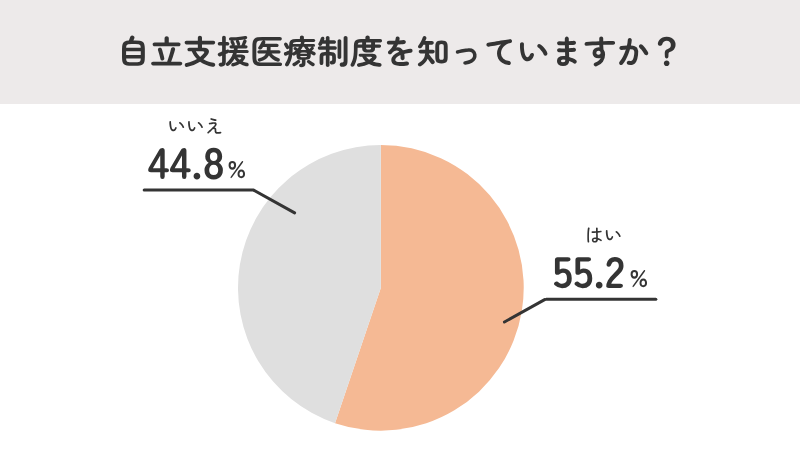

- 自立支援医療について知っていますか?

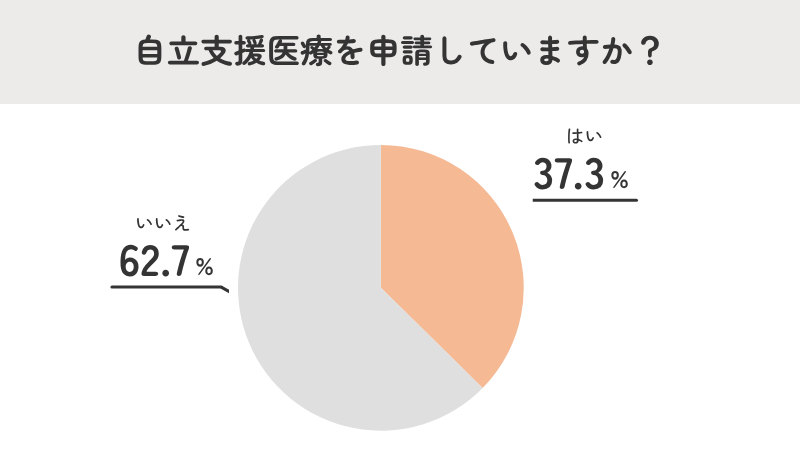

- 実際に利用している人はわずか約3割

- 大体の方が利用して「良かった」と回答

- 自立支援医療を利用して、安定して治療を続けよう

「自立支援医療って聞いたことあるけどよくわからない」「障害者手帳とは何が違うの?」こんな疑問はありませんか?

自立支援医療とは、精神疾患の治療を続けやすくするために、医療費の自己負担を軽くしてくれる制度のことです。

この記事では「自立支援医療とは何か」を解説しながら、利用の対象となる人や、申請の方法、自立支援医療を使うことで得られるメリットとは何か、反対に気をつけたいこと、利用する際のポイントについても詳しくお伝えしていきます。

この記事のまとめ

-

●

自立支援医療とは(精神通院医療)

精神障害の治療費の自己負担が、通常の3割から1割に軽減される制度です。 -

●

安心して治療を続けるための制度

申請のハードルが低く比較的簡単に手続きできるため、医療費の負担を軽くし、安心して継続的な治療が受けられます。

自立支援医療とは

自立支援医療とは、うつ病や統合失調症などの精神疾患で、長く治療を続ける必要がある方のために、医療費の負担を軽くする公的な制度です。

健康保険とは別に利用でき、安心して通院や治療を続けられるためのサポートとなります。

自己負担には月ごとの上限額が決まっていて、収入に応じて上限が設定されるため、頻繁な通院が必要な方でも費用がかさみにくくなっています。

自立支援医療は、医療を受けるハードルを下げ、より自立した生活を目指すための大切な制度です。不安なことや分からないことがあれば、医療機関や自治体の窓口に相談してみましょう。

自立支援医療の利用対象者は?

自立支援医療(精神通院医療)の対象となるのは、継続的な治療が必要な精神疾患です。

医師が継続的な治療が必要だと判断し、自治体が認めた場合に受けることができます。

精神疾患の場合、1回の治療で完治することは少ないため、ほとんどのケースが対象となります。

対象となる精神疾患

- うつ病、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害

- 統合失調症や妄想性障害

- 神経症性障害(不安障害、パニック障害、強迫性障害)

- 発達障害、知的障害

- 認知症、てんかん など

申請を検討している場合は、まずはご自身が自立支援医療の対象かどうか、かかりつけの病院の医師に相談することをおすすめします。

自立支援医療の対象となる方

以下の2つの条件に当てはまる場合、自立支援医療の対象になります。

- 市民税非課税、または市民税が23万5千円未満

- 継続的に治療が必要と医師が判断した

ただし、以下のような場合は制度の対象外となることがあります。

- 市民税が23万5千円以上支払う収入がある場合(年収約833万円以上)

- 診断書が自治体の審査を通らなかった場合

年収が一定以上ある場合や申請手続きで提出した診断書が自治体の審査に通らなかった場合、自立支援医療を利用することができません。

収入や診断書の内容によっては、申請が通らないこともありますが、条件を満たしていればスムーズに利用できる制度です。

不安な場合は、主治医や自治体の窓口に相談してみましょう。

自立支援医療での通院頻度

自立支援医療では通院頻度に決まりはなく、体調を見ながら、医師と相談のうえ通院のペースを決めていきます。

精神的な疾患や障害の治療は、症状が少しずつ安定し改善していくことが多いため、自分が通いやすい頻度で定期的に通院することが理想的です。

ただし、あまりにも通院の間隔が空きすぎると、医師が病状を正確に把握しづらくなったり、自立支援医療の継続に必要な診断書の作成が難しくなったりすることがあります。

自立支援医療が使える先は決まっているの?

自立支援医療では、全ての医療費が対象になるわけではありません。対象になるものと、対象外になるもの、それぞれをわかりやすく解説します。

自立支援医療の対象になるもの

自立支援医療は精神疾患やそれにともなう症状に対して「入院以外」で行われる医療が対象です。

- 通院での診察

- お薬の処方

- 精神科デイケアの利用

- 訪問看護 など

このように、普段の通院や生活の中で必要な支援が中心になっています。

自立支援医療の対象外になるもの

以下のようなものは、自立支援医療では対象外です。

- 入院にかかる費用

- 申請した精神疾患と関係のない医療費

(例:診察のついでに風邪薬を出してもらった場合、その薬代など) - 公的な医療保険がきかない自由診療の費用

(例:病院以外でのカウンセリングなど) - 診断書の発行料 など

対象になるかどうか不安な時は、かかりつけの先生や自治体の窓口で確認しておくと安心です。

入院費が対象外の理由

自立支援医療では入院費は対象外とされています。その理由は、入院費には別の助けとなる制度があるためです。それが「高額療養費制度」と呼ばれる仕組みです。これは、1か月のあいだにかかった医療費が一定の金額をこえた場合、こえた分のお金があとから戻ってくる制度です。健康保険に入っていれば使える制度で、入院など医療費が高額になりやすい場面で役立ちます。

対象となる医療費は自治体ごとに少しずつ異なる場合がありますので、利用を考えている方は、お住まいの地域の行政機関や医療機関で事前に確認しておくと安心です。

自立支援医療の自己負担額

| 世帯所得状況 | 1月あたりの負担額 |

|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 市町村民税が非課税で、年収が80万円以下 | 2,500円 |

| 市町村民税が非課税で、年収が80万円以上 | 5,000円 |

| 市町村民税所得割 33,000円未満 | 医療保険の自己負担上限まで(高額療養費制度が適用) |

| 市町村民税所得割 33,000円以上235,000円未満 | 医療保険の自己負担上限まで(高額療養費制度が適用) |

| 市町村民税所得割 235,000円以上 | 自立支援医療の対象外 |

自立支援医療では、医療費の自己負担が原則1割まで軽くなります。ただし、実際の負担額には所得や病気の状態によって上限があり、その上限を超える分は公費でまかなわれます。所得の状況ごとの自己負担額の目安を紹介します。

- 生活保護世帯

月の負担額は0円です。 - 低所得1(非課税・年収80万円以下)

月の負担上限は2,500円です。 - 低所得2(非課税・年収80万円以上)

月の負担上限は5,000円です。 - 中間所得1(市町村民税33,000円未満・年収約290〜400万円未満)

医療費の自己負担は1割まで。ただし、医療保険での「高額療養費制度」が優先されます。 - 中間所得2(市町村民税33,000円〜235,000円未満・年収約400〜833万円未満)

中間所得1と同じく、高額療養費制度の範囲内での自己負担です。 - 一定所得以上(市町村民税235,000円以上・年収約833万円以上)

自立支援医療の対象外です。

実際の負担額の例

例えば、「低所得2」にあてはまる方が、月に10,000円の医療費(診察2,000円+薬代8,000円)を支払う場合、自立支援制度を使うことで自己負担は5,000円までとなり、残りは公費で支払われます。

病院の受付では、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理表」を提示すれば、上限までの金額だけを支払えば大丈夫です。原則的に自己負担上限額管理表は自立支援医療受給者証の裏側に記載されており、この自立支援医療の申請が通ると交付されます。

参考:厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」

「重度かつ継続」とは

| 世帯所得状況 | 1月あたりの負担額 |

|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 市町村民税が非課税で、年収が80万円以下 | 2,500円 |

| 市町村民税が非課税で、年収が80万円以上 | 5,000円 |

| 市町村民税 33,000円未満 | 5,000円 |

| 市町村民税 33,000 以上 235,000 円未満 | 10,000円 |

| 市町村民税 235,000 円以上 | 対象外 |

自立支援医療制度には「重度かつ継続」という特別な区分があります。統合失調症やうつ病など、治療に時間がかかる精神疾患のある方に向けて、医療費の負担をさらに軽くするしくみです。この制度が使えるかどうかは、次のような条件にあてはまるかがポイントになります。

- 統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかんなど指定された精神疾患の診断がある

- 過去12か月で「高額療養費制度」による支給を4回以上受けた

- 医師から「入院しないかたちで継続的な治療が必要」と判断された

こうした条件にあてはまると、「重度かつ継続」の区分になり、自己負担額の上限がより少なくなります。

少し複雑に感じるかもしれませんが、「この制度を使えるのか?」「いくら負担になるのか?」と不安なときは、かかりつけの病院や自治体の窓口で相談するのがおすすめです。制度を正しく知って、安心して医療を受けられるようにしていきましょう。

参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」

自立支援医療の利用方法

自立支援医療を使うためには、住んでいる地域の役所にある「障害福祉窓口」などでの申請が必要です。ここでは、申請の流れをわかりやすくご紹介します。

まずは病院の先生に相談

自立支援医療は、どの病院でも使えるわけではありません。かかりつけの先生に「自立支援医療を使いたい」と伝えて、その病院で使えるかどうか確認してみることから始めましょう。また、病状によっては対象外になることもあるため、まずは相談することが大切です。

診断書を準備する

申請には病院の先生が書いた診断書が必要になります。病院で診断書の用紙がある場合もありますが、用紙がないときは、自治体の障害福祉窓口などでもらうか、自治体によってはホームページから診断書の用紙をダウンロードすることができます。

申請に必要な書類をそろえて提出

診断書を含めた必要書類をそろえたら、役所の障害福祉の窓口などに提出します。申請書はその場で書くことができるので、事前に用意しなくても大丈夫です。このとき、申請した内容の控えをもらえます。申請が終わるとだいたい1〜2か月後に自立支援医療受給者証が届きます。

申請に必要なもの(一例)

- 印鑑

- 健康保険証のコピー

- 登録したい病院と薬局の名前と住所が分かるもの

- 本人確認できる書類(顔写真つきなら1枚、顔写真がない場合は2枚)

- マイナンバーがわかる書類

- 世帯の市民税額がわかる証明書(不要な場合もあり)

自治体によって少し異なることがあるので、あらかじめ役所に確認しておくと安心です。

自立支援医療受給者証が届くまでの医療費

自立支援医療の申請をすると、1〜2か月ほどで「自立支援医療受給者証」が届きます。この間も病院に通うことはあるかと思いますが、申請してから受給者証が届くまでの医療費について少し注意が必要です。

病院によっては、申請時にもらえる「自立支援医療申請書の控え」を受給者証の代わりに見せることで、制度を利用できるところもあります。

その場合は、受給者証がまだ手元になくても1割の自己負担で診療を受けることができます

もし制度が使えなかった場合は、通常の3割負担で医療費を払うことになりますが、受給者証が届いたあとに「払い戻しの申請」ができます。

この手続きは、病院か自治体の障害福祉窓口などで行うことができるので、まずは通っている病院に「払い戻しをお願いしたい」と伝えてみましょう。

払い戻しを受けるには、医療機関や薬局の「領収書」が必要になります。

なくしてしまうと手続きができないこともあるので、必ず保管しておきましょう。また、病院によっては返金に対応していないこともあるため、その場合は自治体に問い合わせて「直接払い戻しができるか」確認してみてください。

払い戻し申請に必要な書類

必要になるものは以下のようなものです。ただし、自治体によって少し違うこともあるので、手続き前に確認しておくと安心です。

- 払い戻し申請書(自治体の窓口でもらえる)

- 医療機関や薬局でもらった領収書

- 上限額管理表(必要な場合のみ)

少し手間に感じるかもしれませんが、払いすぎた医療費は戻ってくることがありますので、気になることがあれば早めに相談してみてくださいね。

自立支援医療の有効期限は?更新は必要?

自立支援医療受給者証には有効期限があります。ずっと使えるものではないため、期限が近づいたら「更新手続き」が必要です。

受給者証の有効期限は、申請が市区町村の窓口で受理された日から「1年以内」と決まっています。使い続けたい場合は、毎年更新の手続きをしないといけません。

更新を希望する場合は、有効期限が切れる前に手続きを行いましょう。

更新の申請は、おおむね有効期間が終わる3か月前から受け付けが始まります。

手続きの内容は最初の申請とほとんど同じですが、病状や治療内容に変わりがなければ、2回に1回は診断書を省略できることもあります。詳しくは、申請をした自治体に確認してみましょう。

診断書が必要な場合は、かかりつけの先生に「更新のために診断書がほしい」と相談してみてください。病院によっては診断書の作成に2週間ほどかかることもあるため、余裕を持って準備しておくとスムーズです。

自立支援医療のメリット

ここでは、自立支援医療を利用することで得られるメリットをご紹介します。

医療費の自己負担が軽くなる

自立支援医療を使うと、病院や薬局で支払う金額が、通常の3割から1割に軽減されます。

例えば、1回の通院に3,000円かかる場合、1年で12回通院すると36,000円になりますが、自立支援医療を使えば3,600円で済みます。

通院や服薬が長く続いている方には、大きな負担軽減につながります。

通院回数が多い方でも、医療費がかさみにくく、安心して治療を続けやすくなります。

手続きのハードルが低め

もうひとつのメリットは、申請のしやすさです。精神障害者保健福祉手帳のように、「半年以上の通院歴」が求められる制度もありますが、自立支援医療にはそういった条件がありません。

「体調が不安定だから、まずは制度のサポートを受けてみたい」と感じる段階でも、申請しやすくなっています。また、必要な診断書や書類がそろっていれば、申請が通らないケースはめったにありません。

その点でも、安心して申請に進みやすい制度といえるでしょう。

自立支援医療のデメリット

とても便利な制度ですが、使うときに少しだけ注意が必要な点もあります。

指定された医療機関でしか使えない

自立支援医療は、申し込むときに「通う病院」や「使う薬局」をあらかじめ決めて登録します。そのため、登録していない病院や薬局では自立支援医療の制度が使えません。

普段は特に困ることは少ないかもしれませんが、薬局で「今日は薬の在庫がない」と言われることもあります。そんなとき急遽、別の薬局を使うと制度が使えず、自己負担は通常どおり3割になります。

こうしたトラブルを防ぐには、処方箋をもらったら早めに薬局へ行くなど、少し工夫しておくと安心です。

1年ごとの更新が必要になる

自立支援医療の受給者証には有効期限があり、原則1年ごとに更新手続きをする必要があります。

診断書を新たに用意したり、必要書類をそろえたりと、少し手間がかかってしまいます。

自立支援医療に関するよくある質問

自立支援医療(精神通院医療)に関するよくある質問を簡単にまとめました。

医療費はどのくらいになりますか?

基本的に3割負担の医療費が、1割負担になります。

手帳がなくても利用できますか?

利用できます。自立支援医療(精神通院医療)の利用に手帳の有無は関係ありません。

申請が通れば、過去の医療費も戻ってきますか?

病院や自治体によりますが、払い戻しの手続きをすることで申請した日以降の医療費が戻って来ることがあります。

すべての病院が対象になりますか?

申請時に指定した医療機関でのみ割引を受けることができます。

半年以上通院していないと、申請できませんか?

自立支援医療の申請に通院している期間や頻度は関係ありません。

申請にお金はかかりますか?

申請自体にお金はかかりませんが、診断書の費用として3,000~7,000円ほどかかることがあります。

転院したらどうなりますか?

転院や薬局の変更をする場合は事前に自治体の窓口で変更の申請が必要です。

障害者雇用で働くことはできますか?

障害者雇用で働くには障害者手帳が必要です。自立支援医療を利用していても障害者雇用で働くことはできません。

生命保険が通りづらくなることはありますか?

自立支援医療を利用していること自体が生命保険の審査に影響するわけではありませんが、持病があることが理由で通りづらくなる可能性はあります

自立支援医療の受給者証で福祉サービスは利用できますか?

受給者証で福祉サービスは利用できませんが、福祉サービスを利用する際に必要な障害を証明する書類として使うことはできます。

自立支援医療についてアンケートした結果…

心療内科・精神科に通った経験がある方134名に自立支援医療について認知度などを調査しました。そのアンケートの結果の一部を紹介します。

自立支援医療について知っていますか?

■ 自立支援医療制度を知っていますか?

はい 74名(55.2%)

いいえ 60名(44.8%)

自立支援医療制度についての認知度に関するアンケート結果は、意外なものでした。約5割の人が自立支援医療について知っていると答えた一方で、残りの半分は知らないという結果でした。自立支援医療は基本的にデメリットを感じることが少ない制度ですが、思ったよりも認知度が低かったことに驚きます。

病院によってはこの制度を勧めてくれるところもあるようですが、特に自分から積極的に情報を探さない限り、制度を知る機会が少ないのかもしれません。

実際に利用している人はわずか約3割

■自立支援医療を申請していますか?

はい 50名(37.3%)

いいえ 84名(62.7%)

自立支援医療を申請している人は、全体の約3割にとどまりました。自立支援医療の存在を知っているものの、申請に対する手続きの面倒さや更新の煩わしさを感じる方が多いことが分かりました。通院頻度や症状の程度によって、わざわざ申請しなくても問題ないと感じる人も多いのかもしれません。

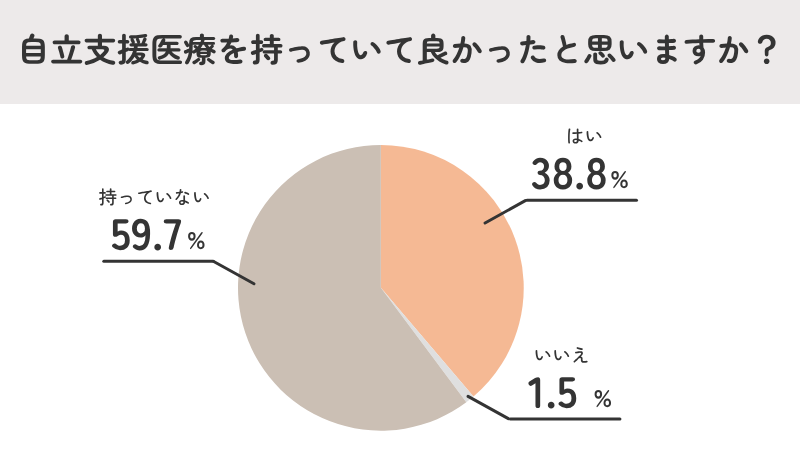

大体の方が利用して「良かった」と回答

■ 自立支援医療を持っていて良かったと思いますか?

はい 52名(38.8%)

いいえ 2名(1.5%)

持っていない 80名(59.7%)

自立支援医療を持っていると回答した方の大多数が「良かった」と感じている結果が出ました。このことから、自立支援医療は利用することでデメリットを感じにくい制度であり、実際に利用している方々には非常に有益だということが分かります。経済的な負担が軽減され、治療に専念しやすくなる点は、特に長期的に通院を続けている方にとって大きなメリットです。

また、「次回病院で聞いてみる」という前向きなコメントがあったことからも、まだ自立支援医療を利用していない方々がこの制度に対して興味を持ち、実際に利用を検討するきっかけになることが分かりました。

自立支援医療は、医療費の自己負担を大幅に軽減し、経済的な不安を軽くすることができます。その結果、精神的な安心感を得ることができるため、特に長期的な通院が必要な方々にはとても有用な制度です。まだ利用していない方も、ぜひ検討してみる価値がありますね。

自立支援医療を利用して、安定して治療を続けよう

今回は通常3割負担の医療費が1割になる制度「自立支援医療」について解説しました。

自立支援医療は、申請が通りやすく、精神疾患を持つ方やそのご家族にとって非常に役立つ制度です。この制度を利用することで、医療費の自己負担を軽減し、治療を続けやすくすることができます。

自立支援医療のメリットとデメリットをしっかり理解することで、より良い選択ができるようになります。もし治療が長引きそうだったり、医療費の支払いが不安な場合は、まずは病院の先生に相談してみてください。