障害者手帳の等級とは?種類ごとの違いと判断基準をわかりやすく解説

- 障害者手帳の等級とは?

- 障害者手帳種類別の等級と基準

- 身体障害者手帳の等級区分と基準

- 精神障害者保健福祉手帳の等級区分と基準

- 療育手帳の等級区分と基準

- 等級によって何が違うの?支援やサービスの具体例

- 身体障害者手帳の等級による支援やサービスの違い

- 身体障害者手帳1級の支援やサービス

- 身体障害者手帳2級の支援やサービス

- 身体障害者手帳3級の支援やサービス

- 身体障害者手帳4級の支援やサービス

- 身体障害者手帳5級の支援やサービス

- 身体障害者手帳6級の支援やサービス

- 精神障害者保健福祉手帳の等級による支援やサービスの違い

- 精神障害者保健福祉手帳1級の支援やサービス

- 精神障害者保健福祉手帳2級の支援やサービス

- 精神障害者保健福祉手帳3級の支援やサービス

- 療育手帳の等級による支援やサービスの違い

- 療育手帳1度(重度)の支援やサービス

- 療育手帳2度(重度)の支援やサービス

- 療育手帳3度(中度)の支援やサービス

- 療育手帳4度(軽度)の支援やサービス

- 障害者手帳の等級が決まる基準とは?

- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳

- 療育手帳

- 等級に納得いかない場合、不服申し立てができます

- よくある質問:障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じ?

- 障害者手帳の申請で迷ったら|無料ガイドブック配布中!

- 大切なのは等級そのものよりも今必要な支援を受けられるか

この記事の要点

-

●

障害者手帳の等級と種類

障害者手帳は「身体・精神・療育」の3種類があり、等級は障害の程度を表します。等級によって受けられる支援が変わります。 -

●

大切なのは必要な支援を受けられるか

等級よりも「いま困っていること」に目を向けることが大切。必要な支援を受けるために、相談窓口を積極的に活用しましょう。

障害者手帳について調べていると、「等級」という言葉をよく目にしますよね。

でも「等級ってどういう意味?」「どんな基準で決まるの?」と疑問に感じたことはありませんか?

実は、障害者手帳には種類があり、それぞれ等級の区分や受けられる支援の内容が異なります。

この記事では、身体・精神・療育の各手帳について、等級の意味や判断の目安を分かりやすく解説します。

さらに、障害者手帳の申請を検討している方に向けて、

- 申請前に準備しておきたいこと

- 役所に行く際の持ち物チェックリスト

などをまとめた「障害者手帳ガイドブック」を無料で配布しています。

障害者手帳の等級とは?

障害者手帳の等級とは障害の程度を表したもので、支援を受けるための目安です。等級があることで、どのようなサポートが必要かが明確になり適切な支援に繋がりやすくなります。

手帳の種類ごとに、等級の区分や呼び方は異なります。

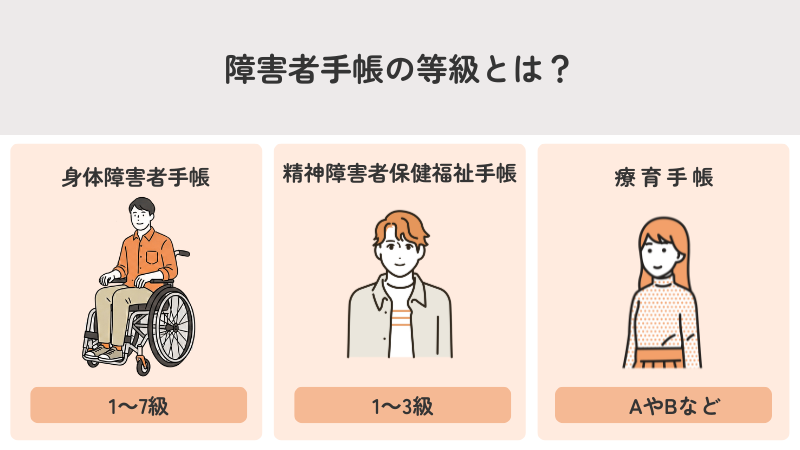

- 身体障害者手帳:1~7級(※手帳の交付対象は通常1〜6級)

- 精神障害者保健福祉手帳:1~3級

- 療育手帳:AやBなど(自治体によって異なる)

身体障害者手帳は1級から7級までに分類されており、1級が最も重い障害を示します。等級が上がるほど障害の程度は軽くなり、支援内容も変わってきます。

精神障害者保健福祉手帳は1〜3級に分かれており、等級によって支援の内容が異なります。

療育手帳は地域により等級の表現が異なりますが、一般的にはA(重度)やB(中度・軽度)と分けられます。知的障害の程度に応じて、利用できる福祉サービスの内容や範囲が異なります。

障害者手帳種類別の等級と基準

手帳の種類によって、等級の分け方や判断基準が異なります。ここでは、身体・精神・療育の3つの手帳について、それぞれの等級と基準をわかりやすくご紹介します。

身体障害者手帳の等級区分と基準

身体障害者手帳は、視覚や聴覚、肢体などの身体機能の障害に合わせて、1級から7級までの等級があります。1級に近づくほど障害の程度が重くなり、手帳が発行されるのは1級から6級までです。

身体障害者福祉法施行規則に基づき7級単独では交付対象にはなりませんが7級が2つ以上または7級+6級以上の障害が併存する場合には合併により6級相当以上とみなされ交付対象になります。

7級の障害は基本的に単独では対象になりませんが、7級の障害が2つ以上重なった場合や、7級の障害と6級以上の障害が重なった場合は対象となることがあります。

身体障害者手帳の等級は障害の部位や内容によって細かく分類されていますが、ここでは特に代表的な1級から5級の例を中心にご紹介します。

| 障害区分 | 等級 | 障害の程度の目安(概要) |

|---|---|---|

| 上肢障害 | 1級 | 両上肢の機能喪失または著しい障害(例:両腕の切断) |

| 2級 | 片上肢の機能喪失または著しい障害(例:片腕の切断) | |

| 3級 | 両上肢の機能に中等度の障害(例:両手の指の欠損) | |

| 4級 | 片上肢の機能に中等度の障害(例:片手の指の欠損) | |

| 5級 | 両上肢の機能に軽度の障害(例:両手の指の可動域制限) | |

| 聴覚障害 | 1級 | 両耳の聴力が全くない(両耳全ろう) |

| 2級 | 両耳の聴力がほとんどない(両耳ほぼ全ろう) | |

| 3級 | 両耳の聴力が非常に低い(耳に近づけないと大声も理解できない) | |

| 4級 | 両耳の聴力が低い(耳に近づけないと普通の話し声も理解できない) | |

| 5級 | 両耳の聴力がやや低い(40cm以上離れると会話が難しい) | |

| 平衡機能障害 | 3級 | 平衡感覚に著しい障害があり、日常生活に大きな支障がある |

| 5級 | 平衡感覚に中等度の障害があり、日常生活に支障がある | |

| 免疫機能障害 | 1級 | 日常生活のほとんどが不可能な状態(重度の感染症など) |

| 2級 | 日常生活に大きな制限がある(感染症の頻発など) | |

| 3級 | 社会生活が困難になるほど日常生活に制限がある(感染症リスク増大など) |

上肢障害のように等級が1級から7級まで細かく分けられているものもあれば、平衡機能障害のように3級と5級の2段階しかないものもあります。これは障害の種類や重さに応じてできるだけ公平に支援を受けられるように、細かな基準が設けられているためです。

なお、ここに挙げたのはあくまで一部の例で、実際の判定は個々の症状や生活への影響に応じて判断されます。正式な等級の認定は、身体障害者福祉法に基づく「障害認定基準」に沿って行われ、都道府県知事が指定する医師の診断書や検査結果を参考にして決定されます。

参考:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」

精神障害者保健福祉手帳の等級区分と基準

精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の症状の重さだけでなく、日常生活や社会生活にどの程度支障があるかを総合的に見て判断されます。等級は1級から3級までに分かれており、1級が最も重い状態を示します。

以下は、等級ごとのおおまかな目安です。

| 等級 | 精神疾患の状態 | 能力障害の状態 |

|---|---|---|

| 1級 | 重い妄想や幻覚が続く、感情や行動のコントロールが難しい | 食事や身支度が自分ではできない、意思疎通も困難 |

| 2級 | 妄想や感情の波がある、症状が繰り返し出る | 日常生活に介助が必要、通院や買い物も1人では難しい |

| 3級 | 軽い症状が続く、社会生活に少し支障がある | 基本的なことはできるが、少し助けがあると安心 |

このように、精神障害者保健福祉手帳の等級は症状の程度に加えて厚生労働省が定める「精神障害保健福祉手帳認定基準」に基づいて日常生活能力の評価スコアなどを用い、医師の診断書や意見書をもとに自治体が総合的に判断します。

この制度は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて設けられています。

もっと詳しい認定基準を確認したい方は、厚生労働省が公開している「精神障害者保健福祉手帳の認定基準」をご覧ください。

参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

療育手帳の等級区分と基準

療育手帳は、知的障害のある方を対象とした手帳です。

療育手帳制度は、法令上の根拠法がなく、各都道府県や政令の要綱や要領により運用されています。そのため、等級の呼び方や判定基準が地域によって異なるのが特徴です。

ここでは例として、東京都と大阪府の基準をご紹介します。

東京都(愛の手帳)

東京都では「愛の手帳」という名称で交付されています。等級は「1度(最重度)」から「4度(軽度)」までの4段階でで、年齢によって判定基準が異なります。ここでは18歳以上の目安をまとめています。

| 等級 | おおよそのIQ | 状態の目安(18歳以上) |

|---|---|---|

| 1度(最重度) | 〜19 | 言葉でのやりとりが難しく、身の回りのこと全般で常に援助が必要 |

| 2度(重度) | 20〜34 | 簡単な会話ができても、日常生活では多くの場面で個別の援助が必要 |

| 3度(中度) | 35〜49 | 簡単な読み書きは可能。日常生活では声かけやサポートがあると安心 |

| 4度(軽度) | 50〜75 | 基本的な生活はできるが、変化への対応にやや不安がある |

※IQだけでなく、日常生活での様子をふまえて総合的に判定されます。

大阪府

大阪府では、等級は「A(重度)」「B1(中度)」「B2(軽度)」の3段階で判定されます。

判断にあたっては、知能指数(IQ)に加えて、以下の3つも総合的に見て決められます。

- 社会生活の力(例:食事・着替え・外出などの自立度)

- 行動面の特徴(例:こだわりの強さ、パニックなど)

- 医療・保健面のようす(例:治療の必要性や健康管理の難しさ)

| 区分 | おおよそのIQ | 状態の目安 |

|---|---|---|

| 重度 A | 〜35 | 日常生活に多くの介助が必要で、特別な支援や配慮が欠かせない |

| 中度 B1 | 36〜50 | 一部にサポートが必要で、生活の中で支援があると安心できる |

| 軽度 B2 | 36〜75 | 基本的な生活はできるが、新しいことや判断にやや困難がある |

同じIQでも、生活力や支援の必要度によって区分が変わることがあります。

自治体によって違いはありますが、療育手帳の等級はIQだけで判断されるわけではありません。普段の生活の様子や、支援の必要性、医療的な配慮の有無などをふまえて、専門機関が総合的に判定します。

等級によって何が違うの?支援やサービスの具体例

障害者手帳では、等級によって受けられる支援やサービスの内容や範囲が異なります。一般的には、数字が小さい等級(=重度)ほど、医療費助成や手当、割引などの支援が手厚くなる傾向があります。

ここでは、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の等級別に、代表的な支援内容を紹介します。

身体障害者手帳の等級による支援やサービスの違い

身体障害者手帳の等級に応じて、利用できる支援や制度の内容が異なります。特に1級・2級のような重い等級では、医療費助成や交通機関の割引、手当などの支援制度が多く用意されています。

身体障害者手帳1級の支援やサービス

- 重度障害者医療費助成制度(医療費の自己負担軽減)

- 公共交通機関の運賃割引(JR第1種、バス・地下鉄など)

- 補装具の支給(車椅子、義肢など)

- 所得税・住民税の控除などの税制優遇

- 特別障害者手当(条件により対象)

- 特別障害者控除(所得税:40万円、住民税:30万円)

身体障害者手帳2級の支援やサービス

- 重度障害者医療費助成制度公共交通機関の運賃割引(JR第1種など)

- 補装具の支給税制優遇(控除など)

- 特別障害者控除(所得税:40万円、住民税:30万円)

身体障害者手帳3級の支援やサービス

- 公共交通機関の割引(JR第2種など)

- 補装具の支給税制優遇障害者控除(所得税:27万円、住民税:26万円)

身体障害者手帳4級の支援やサービス

- 公共交通機関の割引(JR第2種など)

- 税制優遇障害者控除(所得税:27万円、住民税:26万円)

身体障害者手帳5級の支援やサービス

税制優遇障害者控除(所得税:27万円、住民税:26万円)

身体障害者手帳6級の支援やサービス

税制優遇障害者控除(所得税:27万円、住民税:26万円)

※支援の内容は自治体によって異なる場合があるため、詳しくはお住まいの自治体の福祉担当窓口でご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳の等級による支援やサービスの違い

精神障害者保健福祉手帳の等級に応じて、利用できる支援やサービスの内容が異なります。例えば、公共交通機関の運賃割引は、1級では本人・介助者ともに対象、2級・3級は本人のみが対象となります。

また、障害者控除(所得税)も、1級では40万円、2級・3級では27万円と、等級によって控除額が異なります。

精神障害者保健福祉手帳1級の支援やサービス

- 自治体による医療費助成特別障害者控除(所得税:40万円、住民税:30万円)

- 公共交通機関の運賃割引(本人・介助者も)

精神障害者保健福祉手帳2級の支援やサービス

- 障害者控除(所得税:27万円、住民税:26万円)

- 公共交通機関の運賃割引(本人のみ)

精神障害者保健福祉手帳3級の支援やサービス

- 障害者控除(所得税:27万円、住民税:26万円)

- 公共交通機関の運賃割引(本人のみ)

※支援の内容は自治体によって異なる場合があるため、詳しくはお住まいの自治体の福祉担当窓口でご確認ください。

療育手帳の等級による支援やサービスの違い

療育手帳も、等級に応じて利用できる支援の内容が異なります。

特に重度(1度・Aなど)の等級では、医療費助成や公共交通機関の割引、特別手当などの支援が充実している自治体が多い傾向があります。

ここでは、東京都北区を参考に、等級別の主な支援内容を紹介します。

療育手帳1度(重度)の支援やサービス

- 心身障害者福祉手当(月額15,500円)

- 福祉タクシー券

- 心身障害者医療費助成制度(マル障)

- 都営交通無料乗車券

- 特別障害者控除(所得税:40万円、住民税:30万円)

療育手帳2度(重度)の支援やサービス

- 心身障害者福祉手当(月額15,500円)

- 福祉タクシー券

- 心身障害者医療費助成制度(マル障)

- 都営交通無料乗車券

- 特別障害者控除(所得税:40万円、住民税:30万円)

療育手帳3度(中度)の支援やサービス

- 心身障害者福祉手当(月額15,500円)

- 都営交通無料乗車券

- 障害者控除(所得税:27万円、住民税:26万円)

療育手帳4度(軽度)の支援やサービス

- 心身障害者福祉手当(月額10,000円)

- 都営交通無料乗車券

- 障害者控除(所得税:27万円、住民税:26万円)

| 等級 | 主な支援・サービスの例 |

|---|---|

| 1度(重度) | ・心身障害者福祉手当(月額15,500円)・福祉タクシー券・心身障害者医療費助成制度(マル障)・都営交通無料乗車券・特別障害者控除(所得税:40万円、住民税:30万円) |

| 2度(重度) | ・心身障害者福祉手当(月額15,500円)・福祉タクシー券・心身障害者医療費助成制度(マル障)・都営交通無料乗車券・特別障害者控除(所得税:40万円、住民税:30万円) |

| 3度(中度) | ・心身障害者福祉手当(月額15,500円)・都営交通無料乗車券・障害者控除(所得税:27万円、住民税:26万円) |

| 4度(軽度) | ・心身障害者福祉手当(月額10,000円)・都営交通無料乗車券・障害者控除(所得税:27万円、住民税:26万円) |

参考:東京都北区公式ウェブサイト「愛の手帳(東京都療育手帳)」

※支援の内容は自治体によって異なる場合があるため、詳しくはお住まいの自治体の福祉担当窓口でご確認ください。

障害者手帳の等級が決まる基準とは?

障害者手帳の等級は、障害の程度や日常生活への影響などをふまえて、自治体が総合的に判断しています。手帳の種類によって、判定の流れや基準に違いがあります。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の場合は、主に医師の診断書や意見書をもとに、自治体が定めた基準に沿って等級が決定されます。

具体的には、以下のような点が判断材料となります。

- 障害の種類やその程度

- 日常生活にどのような支障があるか

- 障害福祉サービスの利用状況(※精神の場合)

療育手帳

療育手帳では、医師による診察に加えて、本人や保護者への聞き取り、知的検査などを通じて総合的に判定されます。

目安としては、IQがおおむね70以下(自治体によっては75以下)で、日常生活や社会生活に支障がある場合に、交付の対象となることが多いです。

※等級の判定方法や基準は自治体ごとに異なる場合があります。詳細は、お住まいの自治体の福祉窓口で確認しましょう。

等級に納得いかない場合、不服申し立てができます

判定された等級に納得がいかない場合や、「非該当」とされたことに不服がある場合は、「審査請求(不服申立て)」という手続きで申し立てを行うことができます。

この手続きには期限があり、「通知が届いてから60日以内」や「3か月以内」など、自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

費用はかからず、申し立てを希望する場合は、通知書に記載された担当窓口に問い合わせてみましょう。

ただし、申し立てをしたからといって、必ず等級が見直されるとは限りません。審査の結果、等級が変更されないこともあるため、その点はあらかじめ理解しておくと安心です。

よくある質問:障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じ?

結論から言うと、手帳と年金はまったく別の制度です。

障害年金は、国民年金法・厚生年金保険法に基づき、原則として初診日や保険加入状況、障害認定日における状態などが判断材料になります。そのため手帳等級と年金等級が必ず一致するとは限りません。

障害者手帳は、身体・知的・精神の障害に応じて交付されるもので、日常生活のサポートや社会参加を後押しする制度です。等級は、障害の重さ(重度さ)を基準に決められます。

一方で、障害年金は、障害によって働くことが難しい場合に経済的支援を行うための制度であり、労働能力がどの程度低下しているかをもとに等級が決まります。

このように評価の基準が異なるため、「手帳の等級が高くても年金は受給できない」「年金を受給していても手帳は交付されない」といったケースも少なくありません。

さらに、制度を運用している機関や根拠となる法律、申請先や必要書類、受けられる支援内容もすべて異なります。両制度の違いを理解したうえで、自分の状況に合ったサポートを活用していくことが大切です。

障害者手帳の申請で迷ったら|無料ガイドブック配布中!

障害者手帳について調べていると、「結局、何を準備すればいいの?」「自分の手帳は更新が必要?」と不安を感じるかもしれません。

就労移行支援manaby(マナビー)では、精神・身体・療育の3種類の手帳それぞれについて、

- 申請の流れ

- 持ち物チェックリスト

- 更新の有無

- 障害者手帳が役立つ場面

をまとめた「障害者手帳ガイドブック(PDF)」を無料で配布しています。

大切なのは等級そのものよりも今必要な支援を受けられるか

障害者手帳の等級は、支援を受ける際の目安にはなりますが、数字だけでその人のつらさや困りごとをすべて表せるわけではありません。

だからこそ、等級にとらわれすぎず「いま何に困っているか」「どの制度を使えば安心できるか」という視点で考えることが大切です。

分からないことがあれば、ひとりで抱え込まず、役所や専門機関に相談してみましょう。必要な時に適切な支援が受けられるよう、制度の違いや仕組みを知っておくことが、安心して制度を活用するための一歩になります。