強迫性障害(OCD)とは?症状や原因を症状・原因・相談先までやさしく解説

- 強迫性障害(OCD)とは

- 強迫性障害(OCD)の主な症状

- 汚れが気になってしまう(汚染恐怖・不潔恐怖)

- 戸締まりや火の元の確認がやめられない(確認行為)

- 誰かを傷つけたかもと不安になる(加害恐怖)

- 特定の順番や手順にこだわる(儀式的行為)

- 数字へのこだわり

- 物の配置・対称性へのこだわり

- 強迫性障害(OCD)の原因とは

- 生まれ持った性格や考え方の傾向

- 遺伝や気質などの影響

- ストレスや環境による後天的な要因

- 脳の働きや身体の状態との関係

- 強迫性障害(OCD)と併発しやすい障害

- うつ病

- 不安障害

- 自閉スペクトラム症(ASD)

- 強迫性障害(OCD)は治るの?

- 強迫性障害(OCD)と診断されたら、仕事はどうすればいい?

- 強迫性障害(OCD)を周囲にどう伝えたらいい?

- 職場で話す時のポイントと注意点

- 強迫性障害(OCD)で困った時に利用できる相談先

- お住まいの地域の福祉窓口(市区町村の障がい福祉課など)

- 精神保健福祉センター

- 仕事への不安がある時は、就労移行支援に相談してみるのも1つの方法

- manabyの就労移行支援について

- 強迫性障害(OCD)とは、考えや行動が自分でコントロールしにくくなる状態のこと

「何度も確認してしまう」「手を洗いすぎてしまう」「頭から不安な考えが離れない」などで日常生活に支障が出てきたといったお悩みはありませんか?

強迫性障害(OCD)とは、一見するとただの癖や性格の問題に見えるかもしれませんが、自分では考えや行動をコントロールできず、苦しさや不安を抱え、日常生活や仕事において困難を感じることもあります。

この記事では、強迫性障害(OCD)の症状や原因、治療法、周囲との関わり方や相談先まで分かりやすく解説します。

強迫性障害(OCD)とは

強迫性障害(OCD)とは、「頭ではわかっていても、どうしても不安が消えず、同じ考えや行動を繰り返してしまう」状態が続く心の病気です。

例えば、「汚れている気がして何度も手を洗ってしまう」「鍵をかけたか不安で何度も確認する」「自分のせいで誰かが傷ついたのではと強く思い込んでしまう」など、強い不安やこだわりが頭から離れず、それを落ち着かせるために日常生活に支障をきたすほど特定の行動を繰り返してしまうのが特徴です。

これらは単なる「心配性」や「潔癖」とは異なり、自分の意思ではコントロールが難しい状態です。

※現在の診断基準(DSM-5-TR)では「強迫症(Obsessive-Compulsive Disorder)」という名称が使われていますが、この記事では、広く知られている「強迫性障害(OCD)」という表現を併記しています。

参考:こころの情報サイト「強迫性障害」

強迫性障害(OCD)の主な症状

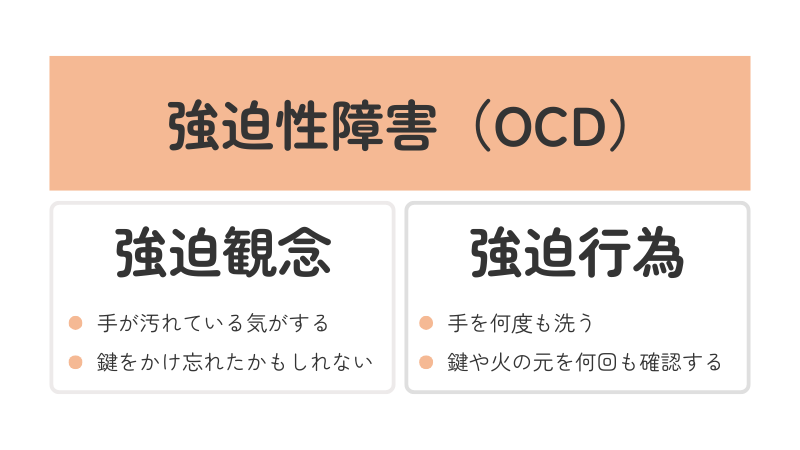

強迫性障害(OCD)の症状は、大きく分けて「強迫観念(きょうはくかんねん)」と「強迫行為(きょうはくこうい)」の2つがあります。

強迫観念とは、「そんなこと意味がない」と分かっていても、自分の意思に反して繰り返し頭に浮かんできてしまう、どうしても振り払えない不安な考えやイメージのことです。

例えば、「手が汚れている気がする」「鍵をかけ忘れたかもしれない」「自分が誰かを傷つけたかも」といった強い不安や恐怖が「考えすぎかもしれない」と分かっていても、不安が消えずとても苦しくなることがあります。

そして、その不安をやわらげようとして繰り返してしまう行動が強迫行為です。

例えば、手を何度も洗う、鍵や火の元を何回も確認する、特定の順番で物事を行う、などといった行動が挙げられます。

これらの行動によって一時的に安心できたとしても、またすぐに不安が襲ってくるため、同じ行動を繰り返してしまうのが特徴です。

強迫性障害(OCD)に見られる代表的な症状を詳しく紹介します。

- 汚れが気になってしまう(汚染恐怖・不潔恐怖)

- 戸締まりや火の元の確認がやめられない(確認行為)

- 誰かを傷つけたかもと不安になる(加害恐怖)

- 特定の順番や手順にこだわる(儀式的行為)

- 数字へのこだわり

- 物の配置・対称性へのこだわり

参考:国立精神・神経医療研究センター(NCNP病院)「OCD(強迫性障害)」

汚れが気になってしまう(汚染恐怖・不潔恐怖)

「何かに触れると汚れてしまうのではないか」「ばい菌がついているかもしれない」といった不安が強く現れるのが、汚染恐怖・不潔恐怖と呼ばれる症状です。

例えば、電車のつり革やドアノブ、公共のトイレなどに触れることを極端に避けたり、手を何度も洗わないと気がすまなかったりすることがあります。

中には、自宅の中でも清潔さに強くこだわり、何時間も掃除を続けてしまう人もいます。

こうした不安やこだわりは、実際に汚れているかどうかに関係なく、「そうしないと不安でたまらない」「落ち着かない」と感じてしまう強迫観念からくるものです

一見すると「神経質な性格」に見られがちですが、実際には強い不安を感じていて、それを和らげるための行動が、生活に支障をきたすほど繰り返されてしまうことがあります。

戸締まりや火の元の確認がやめられない(確認行為)

「鍵をちゃんとかけたかな?」「ガスの元栓を閉め忘れていないだろうか」といった不安が何度も頭に浮かび、何回確認しても安心できない状態が「確認行為」と呼ばれる症状です。

強迫性障害の方は、実際にはきちんと確認しているにもかかわらず、「もしかしてミスをしたかも」「もし何かあったら大変だ」といった思いが消えず、同じ動作を繰り返してしまいます。

鍵の確認に時間がかかって出勤に遅れたり、ガスの元栓を何度も見に戻ってしまったりするなど、日常生活や仕事に支障が出ることもあります。

自分自身も確認行為はやりすぎだとは分かっているのにやめられず、強いストレスや疲労感を感じやすいです。

誰かを傷つけたかもと不安になる(加害恐怖)

「もしかして、自分のせいで誰かがケガをしたかもしれない」「あの一言で相手を傷つけてしまったかもしれない」といった思いが繰り返し頭に浮かび、不安でたまらなくなるのが「加害恐怖」と呼ばれる症状です。

実際には危険な行為をしていなくても、「知らないうちに誰かに迷惑をかけたのでは」「過去の記憶があいまいで確かめようがない」と感じ、心が休まりません。

不安を和らげるために、相手に何度も謝ったり、同じ場所を何度も見に行ったり、誰かに確認を繰り返したりといった行動に出ることもあります。

周囲からは「そんなこと気にしすぎ」と思われてしまいますが、「自分はひどいことをしたかもしれない」と自分を責め続け、強い苦しさや罪悪感を抱えてしまうことや、加害恐怖から外出が困難になってしまうケースもあります。

特定の順番や手順にこだわる(儀式的行為)

「この順番でやらないと気がすまない」「同じ動作を決まった回数だけ繰り返さないと不安になる」といった状態は、儀式的行為と呼ばれます。

例えば、外出前にドアノブを何回か触らないと出られない、服を着る順番がいつもと違うと落ち着かない、頭の中で特定の言葉を何度も唱えてしまうなど、「自分なりの決まりごと」を守らないと不安になるのが特徴です。

これらの行動は一時的に安心感を得るためのものですが、繰り返すうちに時間がかかりすぎたり、日常生活に支障が出てしまったりすることもあります。

自分自身も「なぜこんなことにこだわってしまうのか」と苦しみながらも、やめると強い不安に襲われてしまうため、不安を落ち着けるために儀式的行為をやらざるを得ません。

数字へのこだわり

「この数字じゃないと不安になる」「偶数で揃えないと落ち着かない」など、数字に強くこだわってしまうのも、強迫性障害(OCD)の症状のひとつです。

例えば、テレビの音量を必ず5や10などのキリのいい数字にする、4や9など縁起が悪いとされる数字を極端に避ける、左右の回数や歩数を必ず同じに揃えないと不安になる…といった行動が見られます。

数字そのものに特別な意味があるわけではなくても、「この回数でやらないと悪いことが起こる気がする」「揃っていないと気持ち悪くて仕方ない」という不安に駆られて行動がやめられなくなるのが特徴です。

一見すると日常生活に支障がないように見えることもありますが、自分自身の決まりごとから外れることに強い不安や違和感を感じるため、周囲からは理解されにくいこともあります。

物の配置・対称性へのこだわり

身の回りの物が「まっすぐ並んでいない」「左右が対称になっていない」といった状態に強い不安や違和感を覚え、それをおさえるために何度も直してしまうといった行動も、強迫性障害(OCD)の症状のひとつです。

例えば、本やリモコンの角度が少しずれていると気になって何度も揃え直したり、机の上のものが対称になっていないと落ち着かず、何度も並べ直すことがあります。中には、家具や雑貨など部屋全体のバランスにまで強いこだわりを持つ人もいます。

見た目を整えたいというよりは、「きっちり揃っていないと気持ちが悪い」「このままだと悪いことが起こるかもしれない」といった強い不安や不快感をやわらげるために行動しているのが特徴です。

周囲からは「細かい性格」や「整理好き」に見えるかもしれませんが、こだわりを無理に我慢しようとすると、かえって不安やストレスが強くなってしまうこともあります。

強迫性障害(OCD)の原因とは

強迫性障害(OCD)は、ひとつの原因だけで起こるわけではなく、いくつかの要素が組み合わさって発症すると考えられています。

生まれ持った性格や考え方の傾向

几帳面で真面目、完璧を求めやすい、責任感が強いといった気質は、強迫性障害の発症に影響しやすい性格傾向といわれています。

こうした傾向があるからといって必ずしも病気になるわけではありませんが、不安を感じやすく、物事にこだわる傾向が強い人は、強迫的な思考に陥りやすい傾向があります。

例えば、「確認しないと落ち着かない」「きれいに並んでいないと気になる」といった感覚は、多くの人にもあるものですが、日常生活に支障が出るほど頻度や強度が増すと、症状としての強迫行為に発展することがあります。

あくまでこうした性格はきっかけのひとつであり、発症にはほかの要因も関わっていると考えられています。

遺伝や気質などの影響

強迫性障害(OCD)は、誰にでも起こり得る精神疾患ですが、遺伝的な影響や気質が関係していることもあります。

アメリカ国立精神衛生研究所(NIMH)の報告によれば、強迫性障害(OCD)を持つ親や兄弟姉妹がいる場合、本人がOCDを発症するリスクが高まることが明らかになっています。

ただし、「強迫性障害(OCD)そのものが直接遺伝する」というよりは、不安を感じやすい性格や、柔軟な思考の切り替えが苦手といった気質が家族間で共通して見られることが多く、これが発症の一因となると考えられています。

例えば、親が「心配性で何度も確認するタイプ」だったり、「整頓や清潔さに強いこだわりを持っている」ような家庭で育つと、子どもも同様の傾向を身につけやすくなる場合があります。

こうした気質や性格傾向、家庭環境の影響が複合的に重なることで、強迫性障害(OCD)が発症しやすくなるとされています。

参考:NIMH(アメリカ国立精神衛生研究所)「Obsessive-Compulsive Disorder: When Unwanted Thoughts or Repetitive Behaviors Take Over」

ストレスや環境による後天的な要因

仕事や人間関係、生活環境の変化などによって強いストレスを受けたことが、強迫性障害の症状を引き起こすきっかけになることがあります。

特に、転職や引っ越し、大切な人との別れなどの生活上の変化や、過剰なプレッシャーのかかる仕事などにより、心身のバランスが崩れやすくなることがあります。

また、過去のつらい経験や、幼少期の家庭環境(例えば、失敗を厳しく責められて育った・常に完璧を求められていたなど)が、不安を抱えやすい傾向に繋がることもあります。

こうしたストレスや環境的な要因は、性格や気質に加わる引き金となって症状を引き起こすことがあると考えられています。

脳の働きや身体の状態との関係

強迫性障害(OCD)は、脳内の神経伝達物質(特にセロトニン)の働きがうまくいかなくなることや、脳の一部の機能バランスが乱れることが関係していると考えられています。

例えば、「やめたくても確認や手洗いがやめられない」といった症状は、意思や性格の問題ではなく、脳の情報処理のくせによって不安が強まり、それを抑えるための行動が繰り返されてしまう状態といえます。

参考:国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構「強迫性障害患者の脳内ではセロトニンを神経細胞内に取り込むタンパク質が減少する」

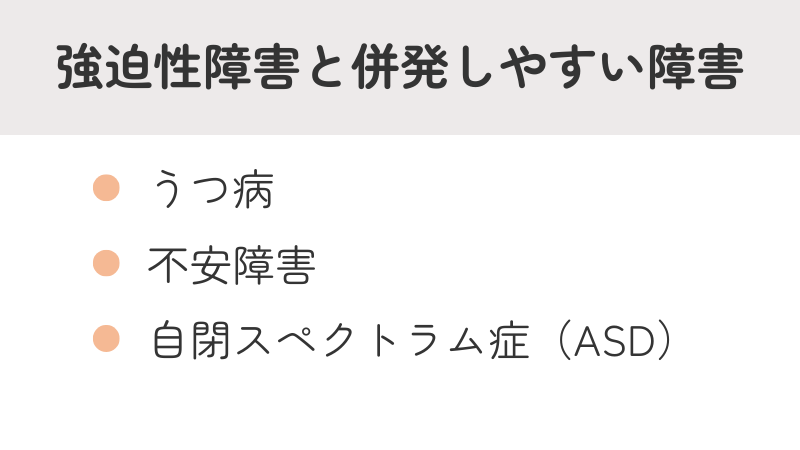

強迫性障害(OCD)と併発しやすい障害

強迫性障害(OCD)は、それ自体の症状だけでなく、他の心の病気を併発する(二次的に起こる)ことも少なくありません。

症状に長く苦しんだり、強いストレスを感じ続けたりすることで、結果的に他の障害を併発することもあり、早期の気付きと幅広い支援が重要です。

うつ病

うつ病とは、気分の落ち込みややる気の低下が続き、日常生活に支障が出る心の病気です。

眠れない、食欲がない、何をしても楽しく感じないなど、心と体の調子が崩れることがあります。

強迫性障害がある場合、「やめたいのにやめられない」「また繰り返してしまった」といったつらさや自己嫌悪が重なり、抑うつ状態やうつ病を発症することがあります。

頑張ってもよくならないと感じることで、無力感や強い自己否定を感じやすくなることもあります。

不安障害

不安障害とは、強い不安や緊張が長期間続く心の病気です。

ちょっとした出来事でも不安が膨らみやすく、生活や仕事に支障が出ることがあります。

強迫性障害(OCD)では強い不安や緊張を伴うことが多く、それに加えて、社交不安障害やパニック障害など他の不安関連の障害を併発することもあります。

例えば、「手を洗っても不安が消えない」「確認しても納得できない」といった状態が続くことで、常に気が休まらず、外出や人との関わりに対して恐怖や不安を感じるようになることもあります。

さらに、強迫行為について「周囲に変に思われるのでは」「行動を見られている気がする」といった対人関係の不安が強まると、人前での行動が苦痛になり、社交不安障害(いわゆる対人恐怖)を併発するケースもあります。

不安の症状がさらに強まると、動悸や息苦しさ、めまいなどを伴うパニック発作が起こることもあり、繰り返されるとパニック障害と診断される場合もあります。

このように、不安に関する症状は強迫性障害(OCD)と重なりやすく、気づかないうちに行動が制限されてしまうことも少なくありません。

自閉スペクトラム症(ASD)

自閉スペクトラム症(ASD)の特性を持つ人の中には、強迫性障害(OCD)をあわせて抱えているケースもあります。

自閉スペクトラム症(ASD)には、こだわりが強いこと、急な変化が苦手なこと、不安を感じやすいことなどの特徴があり、これらは強迫性障害の症状と一見似て見えることがあります。

ただし、自閉スペクトラム症(ASD)のこだわりは本人にとって安心感をもたらすことがある一方で、強迫性障害(OCD)の強迫行為は不安を打ち消すために繰り返される点で異なります。

両方の特性が影響し合うことで、不安やストレスが強まり、日常生活や対人関係に大きな負担がかかることもあります。

そのため、自閉スペクトラム症(ASD)と強迫性障害の特性を正しく理解し、それぞれに合った支援や治療を受けることが重要です。

強迫性障害(OCD)は治るの?

強迫性障害(OCD)は、正しい治療や支援を受けることで、少しずつ回復を目指すことができる病気です。

症状の現れ方や感じ方には個人差がありますが、多くの場合、時間をかけて「不安との付き合い方」を学ぶことで、日常生活がしやすくなるようになります。

治療では、認知行動療法(CBT)やマインドフルネスなどの心理療法や、必要に応じて薬物療法が行われます。

他にも、強迫性障害(OCD)では、家族が本人の「確認行動」などに付き合ってしまうと、かえって症状が続いてしまうことがあります。そのため、家族がどう接すればよいかを学ぶための心理教育(※専門家から正しい接し方を学ぶプログラム)が行われることがあります。

これらを組み合わせながら、少しずつ「強迫観念にとらわれない行動」を増やしていくことが目標となります。

強迫観念や強迫行為の頻度や強さを軽減し、症状に振り回されない状態を目指します。

すぐに完治を目指すというよりも、「症状とうまく付き合いながら、自分らしく暮らせる状態を作っていく」ことが大切です。

強迫性障害(OCD)と診断されたら、仕事はどうすればいい?

強迫性障害(OCD)と診断されたあと、「今の仕事を続けられるのだろうか」「これから働けるのか」と不安になる方は少なくありません。

まず大切なのは、無理をせず、自分の体調や症状に合わせた働き方を見つけることです。

症状が辛い時期は、休職や勤務時間の調整などを検討して、心身を整えることを優先してみてもいいでしょう。

強迫性障害(OCD)を周囲にどう伝えたらいい?

強迫性障害(OCD)と診断されたあと、「家族や職場にどう伝えればいいのか」「そもそも伝えるべきなのか」と悩む方は少なくありません。

まず前提として、必ずしも無理に伝える必要はありません。体調や気持ちが落ち着いてからでも大丈夫ですし、自分が「話してもいいかな」と思える相手に少しずつ伝えるだけでも構いません。

ただ、強迫性障害(OCD)の症状は見た目ではわかりにくく、周囲から誤解されやすいこともあります。

困りごとがあるときや配慮が必要な場合には、自分の状態を伝えておくことで理解を得やすくなり、働きやすくなることもあります。

職場で話す時のポイントと注意点

強迫性障害(OCD)のことを職場で伝える時は、無理のない範囲で、自分が話しても大丈夫と思えるタイミングで伝えることが大切です。診断名を言うかどうかも、自分で決めてかまいませんし、すべてを詳しく話す必要もありません。

職場全体に知らせる必要はなく、まずは信頼できる上司や人事担当などに相談するといいでしょう。

伝える時は、病名や症状ではなく、仕事の中で困っていることを具体的に伝えるのがポイントです。

例えば、「確認に時間がかかることがある」「人が多い場所だと集中しづらい」など、日常の困りごとを簡潔に伝えると、理解してもらいやすくなります。

あわせて、「静かな場所で作業できると助かる」「急な予定変更が少ないと安心できる」など、どんな配慮があると働きやすいかも一緒に伝えておくと、相手も対応しやすくなります。

また、伝えるときはできるだけ落ち着いて、「こうしてもらえると助かります」といった前向きな伝え方を心がけると、相手にも受け入れられやすくなります。

どうしても不安がある場合は、主治医や支援機関と相談しながら進めるのもひとつの方法です。主治医の診断書や就労に関する意見書があると、職場側が配慮をしやすくなる場合もあります。

強迫性障害(OCD)で困った時に利用できる相談先

強迫性障害(OCD)のことで悩んでいるとき、ひとりで抱え込まずに相談できる場所を知っておくことはとても大切です。ここでは、公的な窓口や支援機関をご紹介します。

お住まいの地域の福祉窓口(市区町村の障がい福祉課など)

強迫性障害(OCD)に関する相談は、市役所や区役所などにある「障がい福祉課」や「福祉相談窓口」で行うことができます。

例えば、以下のようなサポートについて相談できます。

- 精神障害者保健福祉手帳の申請方法や、取得後に利用できる支援(交通機関の割引、税金の控除、公共料金の減免など)

- 就労支援サービス(就労移行支援・就労継続支援など)の紹介

- 生活に困っているときの支援制度(障害年金や日常生活支援)の紹介

必要に応じて、医療機関や地域の支援機関への橋渡しも行ってくれます。

「どんな支援があるのか知りたい」「手帳を取るべきか迷っている」など、はっきり決まっていなくても、まずは相談だけでも受け付けてもらえるので安心です。

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターでは、心の健康に関する相談を受け付けています。専門の保健師や臨床心理士などが対応してくれることが多く、強迫性障害に関する悩みも相談可能です。

例えば、以下のような相談ができます。

- 地域の就労移行支援や生活支援などの福祉サービスについての紹介

- 精神障害者保健福祉手帳の申請方法や、取得後に利用できるサポート(医療費助成、交通機関の割引、税の控除など)について説明

- 働き方に関する不安について相談・必要に応じて就労支援機関を紹介

- 無理のない生活の整え方や、地域の支援機関との繋がり方

「支援を使えるか知りたい」「何をしたらいいのか整理したい」という段階でも相談できるので、一人で抱え込まず、まずは話してみることが大切です。

関連サイト:精神保健福祉センター一覧

仕事への不安がある時は、就労移行支援に相談してみるのも1つの方法

就労移行支援は、障害のある方が働くための準備をする場所で、体調や特性に合わせて、就職に向けた練習やサポートを受けることができます。

「どんな仕事が向いているかわからない」「職場で配慮してもらえるか不安」といった悩みも、専門スタッフと一緒に整理しながら、少しずつ前に進むことができます。

いきなり働き出すのが難しいと感じるときも、無理のないペースで環境を整えていける選択肢のひとつです。

manabyの就労移行支援について

強迫性障害の症状によって、仕事がうまくいかなかったり、「働きたいけれど、確認に時間がかかってしまう」「不安が強くて一歩が踏み出せない」と感じている方は少なくありません。

就労移行支援manaby(マナビー)は、そんな不安やこだわりの強さなど、強迫性障害の特性にも配慮しながら、1人ひとりのペースで働く力を育てることができる就労移行支援事業所です。

例えば、以下のようなサポートを通じて、今抱えているつらさや不安を整理しながら、「自分に合った働き方」を一緒に考えていくことができます。

- eラーニングシステム「マナe」を活用した学習サポート

- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得

-

通所が難しい方への在宅支援や柔軟なスケジュール調整

※在宅訓練の利用可否についてはお住まいの自治体によって異なります - 就職活動のサポートや、就職後6か月間の定着支援 など

「確認がやめられず、仕事がうまくいかなかった」「この先、自分に働ける場所なんてあるのだろうか」とそんなお気持ちを抱えている方は、自分に合った働き方を探すきっかけとして、ぜひ一度ご相談ください。

強迫性障害(OCD)とは、考えや行動が自分でコントロールしにくくなる状態のこと

強迫性障害(OCD)は、頭では「こんなこと気にしすぎだ」と分かっていても、不安やイメージが頭から離れず、それを打ち消すための行動を繰り返してしまい、自分の意志では止められなくなる心の状態です。

周囲からは「ただの癖」や「几帳面なだけ」に見なされることもありますが、本人にとっては「こだわりが強すぎるのではないか」と悩み、日常生活や仕事に支障をきたすことも少なくありません。

症状によって人との関わりを避けるようになり、孤立感が深まってしまうこともあります。社会的なつながりが薄れることで、さらに不安や抑うつ状態が深まりやすくなるため、注意が必要です。

強迫性障害(OCD)は正しく理解し、適切な支援や治療を受けることが、回復への第一歩になります。

困っている方や、大切な人が悩んでいる場合は、一人で抱え込まずに、利用できる支援や相談先を頼ってみるのもおすすめです。