双極症(双極性障害)の方が向いている仕事とは?無理なく働き続けるためのポイントを解説

- 双極症(双極性障害)とは

- 双極性障害Ⅰ型とⅡ型の違い

- 双極症(双極性障害)の方が仕事で感じる困りごとは?

- 気分の波で業務の質に差がでる

- スケジュールやタスク管理が難しい

- 上司や同僚などとの人間関係トラブルが起こりやすい

- 仕事が休みがちになる・長く続かない

- 双極症(双極性障害)の方が仕事を始めるタイミングは?

- 躁状態の時の判断に注意

- 主治医・支援機関との相談が安心

- 双極症(双極性障害)の方が働きやすい環境・おすすめの働き方って?

- 障害に理解があり、配慮を受けやすい職場環境

- 定期的に相談できるサポート体制がある

- 柔軟な勤務時間や働き方ができる

- 急な予定変更や業務の増減が少ない

- 決まった流れで進められるルーティンワークが中心

- 静かで落ち着いた環境

- 双極症(双極性障害)の方が向いている仕事とは?

- 双極症(双極性障害)の方が利用できる支援制度

- 自立支援医療(精神通院医療)

- 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

- 障害年金

- 双極症(双極性障害)の方が仕事について相談できる機関

- ハローワーク(障害者専門窓口)

- 障害者雇用専門の転職エージェント

- 就労移行支援

- manabyの就労移行支援について

- 双極症(双極性障害)と付き合いながら、自分らしく仕事をするには

双極症(双極性障害)があると、気分の波が大きくなりやすく、仕事を安定して続けられるか不安に感じる方も少なくありません。

「職場で迷惑をかけてしまうのでは」「自分に合った仕事ってあるの?」と悩みながらも、双極症(双極性障害)があってもできるだけ自分らしく仕事をしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、双極症(双極性障害)の基本的な特性や仕事で直面しやすい困りごと、働きやすい環境の特徴、利用できる支援制度や相談機関について分かりやすく解説しています。

仕事に対する不安を少しでも減らしたい方、双極症(双極性障害)と向き合いながら自分に合った働き方を見つけたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

双極症(双極性障害)とは

双極症(双極性障害)は、気分の波が大きくなる心の病気です。

この病気の特徴は、 気分が異常に高まる「躁(そう)状態」 と気分がひどく落ち込む「うつ状態」の両方を繰り返すことです。

例えば、躁の時には「なんでもできそう」「寝なくても平気」と感じて、仕事や買い物、人との会話も止まらなくなることがあります。一方、うつ状態の時には「何もやる気が起きない」「自分には価値がない」と感じて、日常生活すら辛くなることがあります。

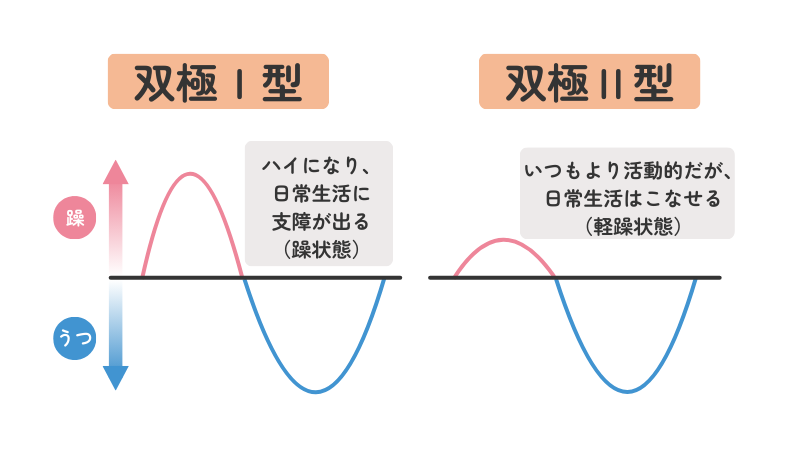

双極性障害Ⅰ型とⅡ型の違い

双極性障害には主に「Ⅰ型」と「Ⅱ型」の2つのタイプがあります。違いは、躁の症状の強さにあります。

どちらのタイプにも気分の波がありますが、現れる「躁状態(または軽躁)」の強さや特徴に違いがあります。

以下に、I型とⅡ型の特徴を比較してまとめました。

| 双極性障害I型 | 双極性障害Ⅱ型 | |

|---|---|---|

| 主な症状 | 極端に気分が高ぶる「躁状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」の両方が現れる | 比較的穏やかな「軽躁状態」と、深く長引く「うつ状態」を繰り返す |

| 躁(または軽躁)の強さ | 非常に激しい(入院が必要になることもがある) | 軽度で、日常生活を送りながら気づかれないこともある |

| 自覚のしやすさ | 自身では躁状態には気づきにくいが、周囲が異常に気づきやすい | 軽躁状態の時は「調子がいい」と感じ、病気と気づきにくい |

| うつ状態の期間 | 短期間で終わることもあるが、繰り返し現れる | 長期間続きやすく、日常生活への影響が大きい |

| 診断されやすさ | 症状が激しく、比較的診断されやすい | 軽躁状態が気づかれにくく、診断が遅れるケースがある |

このように、躁・軽躁・うつの状態の現れ方やバランスの違いによって、双極性障害(双極症/躁うつ病)はI型とⅡ型に分類されます。

参考:厚生労働省「令和元年版厚生労働白書 第1部 全世代型社会保障に向けて」、日本うつ病学会「(参考:厚生労働省「令和元年版厚生労働白書 第1部 全世代型社会保障に向けて」、日本うつ病学会「双極性障害(双極症)2023 診療ガイドライン」

【監修者コメント】

日本人には“うつ”よりも馴染みが少ない“躁”ですが、実は本人だけではなく周囲にも強い影響を及ぼす恐れのある症状です。双極性障害はその“躁”の症状の強さによってタイプが区別され、治療や予後なども異なります。日本を代表する双極性障害の研究者である加藤忠史先生は「双極Ⅰ型障害というのは、入院が必要になるほど激しく、放っておいたら本人の人生が台無しになってしまうようなひどい躁状態、そしてうつ状態を繰り返すもので(中略)双極Ⅱ型障害というのは本人も困らない程度の軽い躁状態である軽躁状態と、うつ状態を繰り返す(2009)」との説明です。

双極症(双極性障害)の方が仕事で感じる困りごとは?

双極症(双極性障害)のある方の中には、「どんな仕事が自分に合っているのか分からない」「仕事が続かないのは自分のせいかも…」と悩んでいる方も少なくありません。

ここでは、双極症(双極性障害)のある方が仕事をする中で感じやすい困りごとを整理し、わかりやすくご紹介します。

気分の波で業務の質に差がでる

双極症(双極性障害)の方は、気分の波のために業務に影響が出ることがあります。

特に躁状態とうつ状態では、感じる困りごとがまったく異なるのが特徴です。

| 状態 | 困りごと |

|---|---|

| 躁状態 | エネルギーがありすぎて、仕事を抱えすぎてしまう |

| 独断で動いてしまい、チームに混乱をもたらす | |

| 話しすぎたり、人との距離感が近くなりすぎてしまう | |

| うつ状態 | 仕事に取りかかれない、集中できない |

| 簡単な作業でもミスが増える | |

| 出勤自体が負担になる(体が重い、朝起きられない) |

スケジュールやタスク管理が難しい

双極症(双極性障害)のある方は、気分の波によって「できること」と「できないこと」の幅が大きく変わるため、スケジュールやタスクの管理が難しくなることがあります。

その結果、「計画通りに進められない」「やるべきことが頭で分かっていても行動に移せない」といった悩みを抱えてしまいます。

| 状態 | 困りごと |

|---|---|

| 躁状態 | 予定を詰め込みすぎ、結局すべて中途半端になる |

| 次々と思いつきで新しいことに手を出し、どれも終わらず収拾がつかなくなる | |

| しっかり計画を立てず、「今やりたいからやる」と勢いで動いてしまう | |

| うつ状態 | 何も手につかず、タスクを先延ばしにしてしまう |

| やらなければと思っても体が動かず、自己嫌悪に陥る | |

| 日常的な予定(起床時間、出勤準備)の管理できなくなる |

上司や同僚などとの人間関係トラブルが起こりやすい

双極症(双極性障害)のある方は、気分の波によってコミュニケーションの取り方や対人距離が変わりやすく、周囲との関係に影響が出ることがあります。

| 状態 | 困りごと |

|---|---|

| 躁状態 | 相手の反応や表情に気づかないまま一方的に話し続けてしまう |

| テンションが高すぎて、場の空気に合わなくなる | |

| 自信過剰に見られ、「偉そう」と誤解される | |

| 初対面や親しくない相手にもフレンドリーに話しかけすぎたり、プライベートな話をしてしまう | |

| うつ状態 | 話しかけられても反応できず、「無愛想」と思われる |

| 無意識のうちに無表情で、「やる気がない」と誤解される | |

| 返事や対応が遅れ、注意されることが増える | |

| 人との関わりを避けてしまい、孤立しやすい |

仕事が休みがちになる・長く続かない

こうした仕事のパフォーマンスに波があることや予定管理の難しさ、人間関係のストレスが積み重なることで、「仕事が続かない」「また辞めてしまった」と感じることも少なくありません。

特に、うつ状態のときには体調が優れず、休みがちになってしまうこともあり、「また迷惑をかけてしまうのでは」「これ以上続けるのは難しいかもしれない」といった不安を抱えやすくなります。

こうした状況は、決して本人の甘えや努力不足ではなく、双極性障害の影響によるものです。

だからこそ、自分に合った働き方や環境を知ることが、安定して働き続けるための第一歩となります。

【監修者コメント】

双極Ⅰ型に比べて仕事を続けられやすい双極Ⅱ型は、元の性格部分と症状の区別がつきにくいとされています。これは周囲の理解を得にくいだけではなく、当事者である本人にも病識を持つことへの困難さに繋がるでしょう。場合によっては躁状態を本人が「調子が良い」と受け取ってしまうこともあるので、しっかりと症状について確認していきましょう。

双極症(双極性障害)の方が仕事を始めるタイミングは?

双極症(双極性障害)のある方の中には、「働ける状態なのか分からない」「再発しないか不安」といった理由で、仕事を始めるタイミングに悩む方も少なくありません。

うつ状態が落ち着いてくると、「早く社会復帰しなければ」と焦ったり、躁状態の時には「なんでもできそう」と勢いで動き出したくなることもあります。

しかし、体調が安定していないまま無理に働き始めてしまうと、途中で疲れてしまったり、再発することがあります。だからこそ、仕事を始めるタイミングは慎重に見極めることが大切です。

躁状態の時の判断に注意

躁状態の時は気分が高揚し、「すぐに働ける」「もっとできる」と感じることがあります。アイデアが次々と浮かんだり、エネルギーにあふれて積極的に動きたくなるのもこの時期の特徴です。

ですが、その勢いのままに仕事を始めてしまうと、後から体調が崩れ、休みがちになり、仕事が続かない場合があります。

躁状態では自分の限界を見誤ってしまうことがあるため、一度様子を見ることが大切です。

主治医・支援機関との相談が安心

仕事を始めるタイミングや働き方に迷った時は、主治医や支援機関のスタッフに相談することをおすすめします。

自分では「大丈夫」と感じていても、躁状態や回復期の判断は偏りやすく、第三者の視点が入ることで、より客観的に無理のない判断ができるようになります。

主治医は体調や薬の調整状況などをふまえたうえで、「今の状態で働けるかどうか」を一緒に考えてくれますし、就労移行支援などの支援機関では、働く準備や就職活動、職場定着までをトータルでサポートしてくれます。

不安や迷いを一人で抱え込まず、相談しながら少しずつ準備を進めることが、長く安定して働き続けることに繋がります。

【監修者コメント】

双極性障害の方は少しでもうつ状態が改善すると、ついつい無理をして軽躁状態になって過活動となってしまう場合があります。すると無意識の内に疲労は蓄積し、再びうつ状態が再燃してしまう悪循環に陥りやすくなるかもしれません。焦りの気持ちがあったとしても、“急いては事を仕損じる”ことがないよう慎重な判断が必要となります。主治医や支援機関とよく相談し、適切な介入を受け入れるべきでしょう。

双極症(双極性障害)の方が働きやすい環境・おすすめの働き方って?

双極症(双極性障害)のある方にとって、「調子がいい時」と「上手くいかない時」の波があるのはごく自然なことです。

そのため、気分や体調に合わせて調整しながら働けることが、長く続けるためのポイントになります。

障害に理解があり、配慮を受けやすい職場環境

双極性障害を見た目や態度などから気分や体調を判断することは、簡単ではありません。

本人も予期せぬタイミングで変わることがあるため、同じ仕事であってもパフォーマンスに差が出ることは良くある特徴です。

病気や特性を理解し、必要に応じて柔軟な対応をしてくれる職場かどうかは、働きやすさに直結します。

例えば、以下のような対応を受けられる職場であれば、無理を重ねて体調を崩すリスクを減らし、自分らしい働き方ができるかもしれません。

- 会議やチーム作業が負担になりそうな時に、業務量を調整してもらえる

- 通院や体調の波に合わせて勤務時間をずらせる

- エネルギーが落ちているときでも、急かされたり責められたりしない

このような配慮を前提にした職場として、障害者雇用制度や特例子会社があります。

- 障害者雇用:企業が一定割合で障害のある方を雇用する制度で、業務内容や勤務時間に配慮がされていることが多く、通院や体調の波に対する理解も得やすい傾向があります。

- 特例子会社:親会社の支援を受けて運営されているため、障害のある方が働きやすい環境が整っている企業です。障害に理解のあるスタッフや支援体制が充実しており、静かで落ち着いた職場環境であることが多いのも特徴です。

特に、体調や気分の波が予測しにくい方や、人間関係・職場環境の変化に敏感な方にとっては、こうした配慮のある職場は、無理なく働き続けるための大きな安心材料になります。

定期的に相談できるサポート体制がある

双極症(双極性障害)のある方が無理なく働き続けるためには、一人で抱え込まずに相談できる環境があることがとても大切です。

気分や体調の波は変動しやすく、またその予兆を知ることは本人であっても困難で、自分でも何をどう相談したら良いのかわからないことが少なくありません。

そのため、定期的に相談できる体制が整っている職場であれば、不安や困りごとを早めに共有でき、体調の悪化や離職につながるリスクを防ぎやすくなります。

例えば、以下のようなサポートがある職場では、安心して働き続けやすいでしょう。

- 月に1回、上司や人事との面談が設けられている

- 産業医や保健師との定期的な面談がある

定期的に体調や働き方について相談できる機会がある職場であれば、小さな不安を早めに共有でき、悪化を防ぎやすくなります。

柔軟な勤務時間や働き方ができる

双極症(双極性障害)のある方は、気分の波によって集中力や体力にばらつきが出ることがあるため、決まった時間に毎日同じペースで働くことが難しい場合もあります。

そのため、体調やその日の状態に応じて勤務時間や働き方を柔軟に調整できる職場は、無理なく働き続けるために大きな助けになります。

例えば、以下のような制度があると心と身体の負担を抑えながら、自分のペースで働きやすくなります。

- 時差出勤:朝の調子が整うまでゆっくり出勤できるよう、出勤時間や退勤時間をずらせる制度

- 短時間勤務:1日の勤務時間を短くすることで、体調に負担をかけすぎずに働ける

- シフト制勤務:週に何日・何時間働くかを調整しやすく、調子の良い日を選んで働くことができる

- リモートワーク(在宅勤務):体調に合わせて自宅で仕事ができるため、通勤による負担や周囲との距離感のストレスを減らせる

- フレックスタイム制度:決められた時間内で、始業・終業の時間を自由に選べる制度。自分のリズムに合わせて働きやすい

このような柔軟な制度が整っている職場であれば、無理のない働き続けることができるので、おすすめです。

急な予定変更や業務の増減が少ない

双極症(双極性障害)のある方にとって、気分の波に左右されにくい働き方をするには、安定したスケジュールと業務量が保たれていることが大切です。

その日の体調や集中力によってパフォーマンスが変わりやすいため、急な予定変更や業務の増減が少ない職場は、安心して働き続けやすい環境といえます。

また、時間外労働や休日勤務がないことも重要なポイントです。

勤務時間が一定していれば翌日の予定が立てやすくなり、無理のないペースで仕事に取り組めます。さらに、「急に呼び出されるかも」「残業になるかも」といった不安が少ない職場であれば、気持ちの面でも安定しやすくなるでしょう。

決まった流れで進められるルーティンワークが中心

双極性障害があることで、毎回判断や臨機応変な対応が要求されるのは、負担を感じやすいでしょう。

その一方で、作業手順が決まっていて、毎日ほぼ同じ流れで進められるルーティンワーク中心の仕事は、気持ちの見通しが立てやすく、精神的な負担も少なくなります。

また、自分のペースでコツコツ進められる仕事は、気分や体調に波があっても、安定して働きやすいのも特徴です。

このように、大きな変化の少ない業務環境は、無理のない働き方に繋がりやすいといえます。

静かで落ち着いた環境

双極性障害の方の中には、音や人の出入り、周囲の雰囲気などの刺激に敏感になりやすい方も少なくありません。

特に体調が不安定な時や気分が落ち込んでいる時は、騒がしい職場や慌ただしい雰囲気は大きなストレスです。

そのため、静かで落ち着いた雰囲気の中で、自分のペースで作業に集中できる環境は、安心して働くための大きなポイントになります。

例えば、以下の環境であると自分のペースを保ちやすく、環境の影響を受けにくくなることで、無理なく安定した働き方に繋がりやすいでしょう。

- 周囲の会話や電話の音が少ない静かなオフィス

- 一人で黙々と取り組める業務スペースがある

- 無理に話しかけられたり、常に周囲に気を遣う必要がない

- 人の出入りや急な指示が少なく、穏やかな雰囲気がある

どんな仕事をするかだけでなく、どんな場所で、どんな雰囲気の中で働くかも、自分に合っているか意識してみると安心です。

双極症(双極性障害)の方が向いている仕事とは?

気分の波や体調の変化がある中で無理なく働き続けるためには、仕事内容そのものだけでなく、職場環境や働き方の柔軟さ、周囲からの配慮といった働く条件も含めて、自分に合っているかどうかを見極めることが大切です。

例えば、前章で紹介したような「柔軟な勤務時間」「静かで落ち着いた環境」「決まった流れで進められる仕事」などの条件を満たしやすい仕事には、以下のようなものがあります。

- 事務補助、データ入力、スキャン業務などのオフィスワーク

- 清掃や軽作業など、作業内容がシンプルで変化の少ない現場

- 在宅でできる仕事(ライティング、デザイン、内職など)

- 障害者雇用枠での業務(体調や特性に対する理解と配慮が受けやすい)

もちろん、「向いている仕事」は人それぞれ異なります。大切なのは、自分に合った働き方を見つけて、無理なく続けていけることです。

そのためにも、就労移行支援などを活用しながら、自分の体調や希望に合わせた仕事を一緒に探していくという方法も、1つの選択肢です。

双極症(双極性障害)の方が利用できる支援制度

双極症(双極性障害)の方は、体調や気分の波によって生活や仕事が不安定になりやすいことがあります。

ここでは、そんな時に活用できる支援制度の中で、特に利用する人の多い代表的な3つの制度のご紹介です。

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療制度とは、精神科や心療内科に通院している方を対象に、通院にかかる医療費の自己負担が原則1割に軽減される制度です。

薬代・診察・デイケアなど、継続して治療を受ける必要がある方にとって、経済的な負担を大きく減らすことができます。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、精神疾患により生活に困難がある方のための証明書です。

医師の診断と一定の条件を満たすことで、精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)を取得できる場合があります。

取得することで以下のような支援を受けられます。

- 障害者雇用での就職活動

- 公共交通機関や税金の割引

- 福祉サービス(就労支援・相談支援など)の利用

手帳の等級は症状の程度に応じて決まり、3級でも利用できる制度は多くあります。

申請については、医療機関や地域の福祉窓口などに相談してみるとよいでしょう。

障害年金

障害年金は、病気やけがにより働くことや日常生活に支障がある方を対象に、一定の条件を満たすと支給される公的な年金制度です。

双極症(双極性障害)も対象となることがあり、症状によって就労や生活に困難がある場合は、受給できる可能性があります。

年金は原則2か月ごとに支給され、生活費の補助や、治療や働く準備に専念する期間の経済的な支えとなります。

申請には、初診日を確認できる書類、保険料の納付状況、医師の診断書などが必要です。

詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。

双極症(双極性障害)の方が仕事について相談できる機関

「仕事をしたいけれど、自分に合う働き方がわからない」「働き始めても続けられるか不安」という悩みを抱える双極症(双極性障害)のある方は少なくありません。

無理をせず、自分のペースで働くためには、一人で悩まず、専門の支援機関に相談することが大切です。

ここでは、双極症(双極性障害)のある方が仕事に関して相談できる主な窓口をご紹介します。

ハローワーク(障害者専門窓口)

ハローワークには、障害のある方の就職活動をサポートする障害者専門窓口があります。

双極症(双極性障害)のある方も利用することができ、体調や特性に配慮した働き方を一緒に考えてもらえる場所です。

障害者専門窓口では、以下のようなサポートを受けることができます。

- 障害者雇用枠の求人紹介

- 職業相談やキャリアカウンセリング

- 履歴書や職務経歴書の添削

- 面接の練習や準備サポート

利用にあたっては、精神障害者保健福祉手帳や診断書があるとスムーズですが、持っていなくても相談だけであれば可能な場合もあります。

厚生労働省「ハローワーク」から、お住まいの地域にあるハローワークを探すことができます。

まずは最寄りのハローワークに問い合わせてみることをおすすめします。

障害者雇用専門の転職エージェント

障害者雇用に特化した転職エージェントは、一般の転職サイトやエージェントと違い、障害者雇用専門のエージェントは、障害のある方の就職・転職を専門にサポートしてくれるサービスです。

双極症(双極性障害)を含め、精神障害や発達障害など、様々な特性に配慮した求人を扱っており、一人ひとりの体調や希望に合った職場探しをサポートしてくれます。

以下が、具体的に受けられるサービスの一部です。

- 希望や体調を丁寧にヒアリングした上での求人紹介

- 障害特性に合った業務内容や職場環境の提案

- 応募書類(履歴書・職務経歴書)の添削・面接練習

- 企業との条件交渉・配慮事項の共有代行

- 入社後の定着フォロー(継続的な相談など)

登録・利用は無料のサービスがほとんどで、Webや電話で気軽に相談を始めることができます。

「就職活動に自信がない」「どんな会社があるのか知りたい」という段階からでも相談可能なので、気になる方は、まずは情報収集として相談してみるのもおすすめです。

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方を対象とした福祉サービスです。

病気や障害で働くことに不安を感じている方が、自分に合った働き方を見つけ、無理なく社会と繋がるための準備ができる場所となります。

双極性障害のある方の中には、「体調が安定しないから、働けるか不安」「ブランクがあって自信がない」と感じている方もいるでしょう。

就労移行支援では、そうした不安に寄り添いながら、少しずつステップを踏んで就職を目指していくサポートが受けられます。

manabyの就労移行支援について

就労移行支援manabyでは、双極性障害だけでなく、精神障害や発達障害、難病のある方が自分らしく働くための支援を行う場所です。

気分の波や体調の変化に不安を感じている方でも、一人ひとりの状態やペースに合わせた「個別支援」を大切にし、「どんな働き方が自分に合っているか」を一緒に考えていくことを重視しています。

例えば、以下のような支援を通じて、無理なく安心して就職の準備を進めることができるでしょう。

- eラーニングシステム「マナe」を活用した学習サポート

- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得

- 通所が難しい方への在宅支援や柔軟なスケジュール調整

※在宅訓練の利用可否ついてはお住いの自治体によって異なります - 就職活動のサポートや、就職後6か月間の定着支援 など

「調子の波があるから働くのが不安」「今の自分にできる仕事があるか分からない」と働くことへお悩みがある方はぜひ、お気軽にご相談ください。

双極症(双極性障害)と付き合いながら、自分らしく仕事をするには

双極症(双極性障害)があると、気分の波によって仕事の調子に差が出やすく、働き続けられるか不安を感じる方も少なくありません。

しかし、自分に合った環境や働き方を選ぶことで、無理なく仕事を続けていくことは十分に可能です。

例えば、気分や体調の変化に配慮してくれる職場や、定期的に相談できるサポート体制がある職場であれば、安心して働きやすくなります。

さらに、支援制度や就労支援機関を利用することで、自分のペースに合った働き方を選びやすくなります。

「双極性障害があるから働けない」と決めつけず、続けやすい方法を見つけることが、自分らしい働き方への第一歩です。

【監修者コメント】

私たちは誰でも気分の良い日もあれば、そうでない日もあります。双極性障害はそんな当たり前の垣根を越えて、自分ではコントロールできずに振り回されて、生活に支障をきたしてしまう疾患です。

うつ病とよく似た症状を持つこともあり、病院で正しい診断がなされない場合や、周囲に正しく理解が得られずに孤独感を募らせることもあります。自分でも本当に良くなっているのか分かりにくい疾患のため、この記事を読むことで症状の把握の手助けになるでしょう。

双極性障害はⅠ型・Ⅱ型、共に抑うつ症状を伴う期間が長く、悲観的な考えに至りやすくなります。「双極性障害があるから働けない」と決めつけず、仕事の相談ができる機関を活用し、続けやすい方法を見つけることが、自分らしい働き方への第一歩になるでしょう。