障害者手帳を申請するには?必要書類や申請の流れを分かりやすく解説

- 障害者手帳とは

- 身体障害者手帳の申請方法と流れ

- 申請対象となる方の条件

- 必要なもの

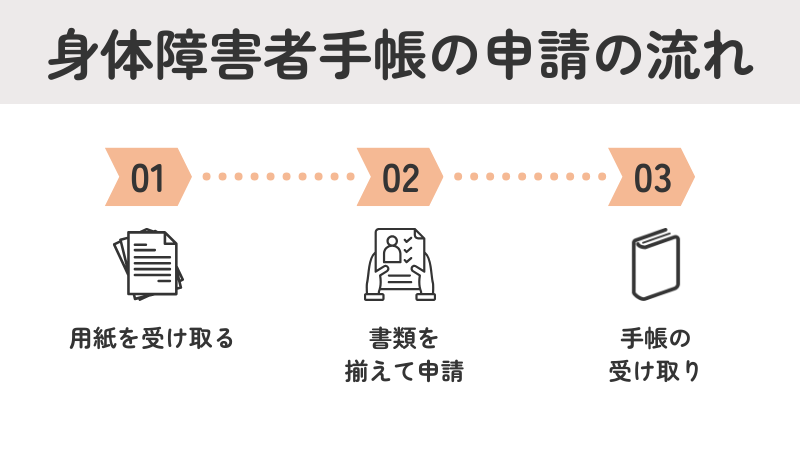

- 申請の流れ

- 等級の決まり方

- 精神障害者保健福祉手帳の申請方法と流れ

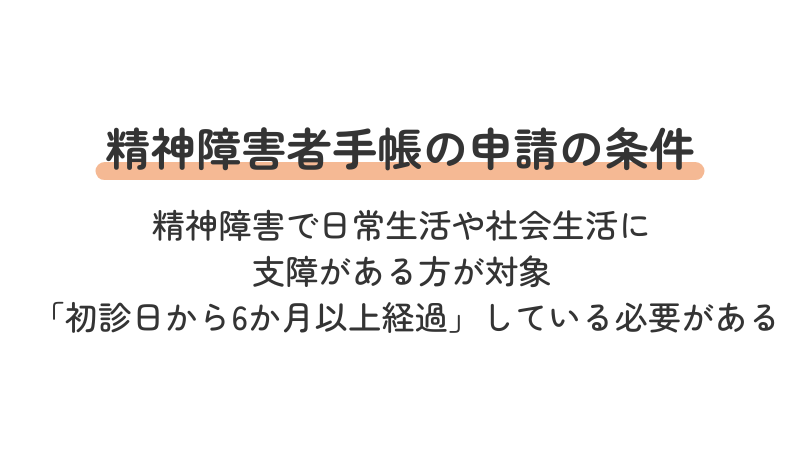

- 申請対象となる方の条件

- 必要なもの

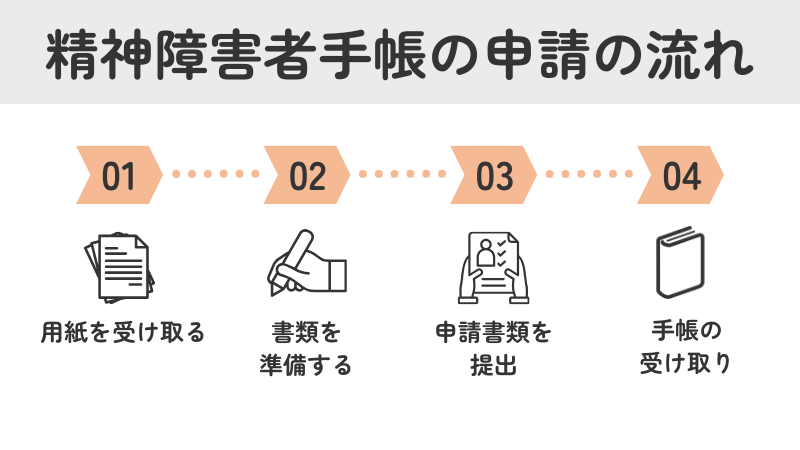

- 申請の流れ

- 等級の決まり方

- 療育手帳の申請方法と流れ

- 申請対象となる人の条件

- 必要なもの

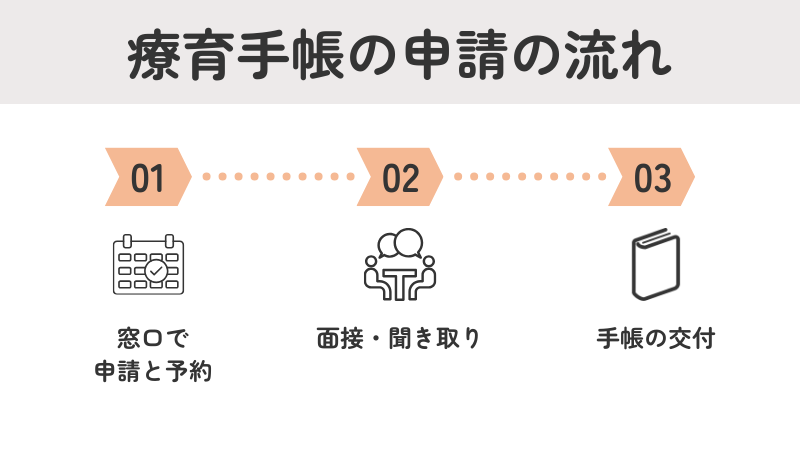

- 申請の流れ

- 等級の決まり方

- 障害者手帳の更新とは?

- 身体障害者手帳の場合

- 精神障害者保健福祉手帳の場合

- 療育手帳の場合

- 障害者手帳の申請に関するQ&A

- 障害者手帳の申請にお金はかかる?

- 診断書は誰に頼めばいいの?

- 障害者手帳の申請書はどこでもらえる?郵送でもできる?

- 障害者手帳の代理申請はできる?家族がやってもいい?

- 障害者手帳の申請にかかる時間はどれくらい?

- 精神障害者保健福祉手帳の申請条件「6ヶ月以上の症状」とは?

- 障害者手帳を持っていて「よかった」と感じたこと

- 主治医や自治体の窓口で相談しながら、無理なく進めていこう

「障害者手帳の申請って、どこでやるの?」「どんな書類が必要?」といった疑問を感じていませんか?

障害者手帳は、身体・知的・精神の障害がある人が自ら申請することで取得できる公的な証明書です。

手帳を持つことで、医療費の助成をはじめ公共交通機関の割引など、様々なサービスを受けやすくなります。

障害者手帳を取得したいと思っても、申請方法や必要な書類、手続きの流れが分からず、不安に感じる方も多いはずです。

この記事では、障害者手帳の種類別に申請の流れや必要書類、等級の決まり方、更新についてまで分かりやすく解説します。

初めての方でも安心して手続きを進められるよう、Q&Aや体験談も交えて紹介しています。

この記事のまとめ

-

●

障害者手帳の種類と申請

身体・精神・療育の3種類があり、それぞれ申請条件や流れが異なります。 -

●

まずは相談からスタート

主治医や自治体窓口に相談しながら進めることで、安心して申請できます。

障害者手帳とは

障害者手帳は、医師の診断や判定に基づき、本人または代理人が市区町村に申請して交付されるものです。

障害のある方が生活で必要な支援を受けやすくするための公的な証明書です。

障害者手帳には、次の3つの種類があります。

参考:厚生労働省「障害者手帳」

- 身体障害者手帳:視覚・聴覚・手足など、身体に障害がある方が対象で、医師の診断書や意見書をもとに、市区町村に申請する。

- 精神障害者保健福祉手帳:統合失調症、うつ病、発達障害など、精神や心の障害がある方が対象で、医師の診断書または障害年金の受給証明などで申請する。

- 療育手帳:18歳未満で知的障害と認定された知的障害のある方が対象。都道府県等が実施する判定機関での検査や面接が必要である。

これらの手帳は、障害のある方が安心して暮らせるように支える大切な制度です。

ただし、手帳を取得するには、医師の診断書や面接の結果などに基づく、自治体の審査が必要です。

障害の種類や程度に応じて、等級や交付の可否が判断されます。

なお、手帳を取得することで、交通機関の割引や税制優遇、就職時の配慮など、様々な支援を受けられる可能性があります。

身体障害者手帳の申請方法と流れ

身体障害者手帳は、視覚・聴覚・肢体不自由などの身体的な障害がある方が、生活の中で必要な支援を受けやすくするための大切な手帳です。

ここでは、申請できる人の基準や申請に必要なもの、手続きの流れについて、紹介します。

申請対象となる方の条件

身体障害者手帳は、「身体障害者福祉法」に基づいて発行される公的な証明書です。事故や病気などで身体に障害が生じた場合でも、すぐに申請できるとは限りません。

まずは治療や経過観察を経て、症状がこれ以上大きく変化しない状態(=「障害が固定した」と医師が判断した状態)になる必要があります。

一般的には、障害が発生してからおおよそ3〜6か月程度が目安とされています。障害が固定した後、医師の診断書や意見書をもとに、市区町村に申請します。

申請の対象となるのは、以下のような身体の障害がある方です。

- 視力や視野に障害がある(視覚障害)

- 耳が聞こえにくい、バランスがとりにくい(聴覚・平衡機能の障害)

- 声が出しにくい、言葉がうまく話せない、うまくかめない(音声・言語・そしゃく機能の障害)

- 手や足が動かしにくい(肢体不自由)

- 心臓、腎臓、肺の機能に障害がある

- 排尿や排便に関わる障害がある(ぼうこうや直腸の障害)

- 小腸の働きに障害がある

- HIVによる免疫機能の障害がある

- 肝臓の働きに障害がある

これらに該当する場合は、身体障害者手帳を申請できる可能性があります。

参考:厚生労働省「身体障害者手帳の概要」

必要なもの

身体障害者手帳を申請する際には、次の書類などを準備する必要があります。

参考:東京都福祉局「身体障害者手帳について」

- 身体障害者手帳交付申請書:身体障害者手帳を申請する際に提出する申込み用紙

- 身体障害者診断書・意見書:「身体障害者福祉法」に基づき、指定医(自治体が認めた医師)が作成したもの

- 顔写真(上半身・縦4cm×横3cm):最近6か月以内に撮影したもの

- マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカード、通知カード、住民票など

これらの申請書類や診断書の用紙は、市区町村の障害福祉課(または福祉窓口)で受け取ることができます。

詳細はお住まいの自治体によって異なるため、自治体のホームページや窓口で確認すると安心です。

申請の流れ

身体障害者手帳の申請には、次のようなステップがあります。

- 窓口で必要な用紙を受け取る

まずは、お住まいの自治体(市区町村)の障害福祉課などで申請書や診断書の用紙(意見書)を受け取ります。

お住まいの自治体によっては、公式サイトからダウンロードできる場合があります。 - 指定医に診断書・意見書を作成してもらう

身体障害者手帳の申請には、「身体障害者福祉法第15条」に基づく指定医の診断書または意見書が必要です。

診断書には有効期限があり、自治体によっては「申請日の3か月以内に作成されたもの」といった条件が設けられている場合もあります。

診断書を取得後は期限を過ぎないよう、速やかに申請することをおすすめします。 - 必要書類をそろえて申請する

申請に必要な書類(申請書、診断書、顔写真、マイナンバー確認書類など)をそろえて、自治体の障害福祉課の窓口に提出します。

その後、内容に基づいて審査が行われ、交付の可否が決まると「交付通知書」が郵送で自宅に届きます。 - 手帳の受け取り

交付が決まったら、通知書に記載された持ち物を持参し、指定された窓口で身体障害者手帳を受け取ります。

手帳の交付までには、通常1か月程度かかりますが、申請内容や地域によっては2~3か月ほどかかることもあります。

等級の決まり方

身体障害者手帳の等級は、障害の程度により1級から7級まで分かれています。

※ただし、等級が7級のみの単独である場合は、身体障害者手帳の交付対象にはなりません。詳細な基準は、厚生労働省が定める等級表に基づいて判断されます。

参考:厚生労働省「等級表」

精神障害者保健福祉手帳の申請方法と流れ

ここでは、精神障害者保健福祉手帳の申請方法や必要な書類、手続きの流れを解説します。

申請対象となる方の条件

精神障害者保健福祉手帳は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて交付される公的な証明書です。

精神障害によって、日常生活や社会生活に長い間支障がある方が対象です。

手帳を申請できるのは、「精神障害に関する最初の診察(初診日)から6か月以上経過した方」です。

ここでいう「初診日」とは、精神障害について初めて医師の診察を受けた日を指します。

参考:こころの情報サイト「障害者手帳・障害年金」

対象となる精神障害は幅広く、以下のような疾患が含まれます。

- 統合失調症

- うつ病・双極性障害(躁うつ病)などの気分障害

- てんかん

- 薬物依存症

- 高次脳機能障LD害

- 発達障害(ADHD、ASD、LDなど)

- その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

これらの診断を受けている場合、精神障害者保健福祉手帳の対象となる可能性があります。

必要なもの

申請方法は、診断書による申請と障害年金の受給による申請の2つがあり、それぞれ必要な書類が少し異なります。

| 必要書類 | 診断書による申請 | 障害年金を受給している場合の申請 |

|---|---|---|

| 精神障害者保健福祉手帳申請書 | 〇 | 〇 |

| 診断書または意見書 | 〇(※初診日から6か月以上経過時点で作成) | ✕ |

| 年金関係書類 | ✕ | 〇(年金証書、振込通知書など) |

| 同意書(年金照会用) | ✕ | 〇 |

| 顔写真(上半身・縦4cm×横3cm) | 〇 | 〇 |

| マイナンバーがわかる書類 | 〇(マイナンバーカードや通知カードなど) | 〇(マイナンバーカードや通知カードなど) |

診断書・意見書による申請

参考:こころの情報サイト「障害者手帳・障害年金」

- 精神障害者保健福祉手帳申請書

- 精神障害者保健福祉手帳用の診断書または意見書:初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの

- 顔写真(縦4cm×横3cmの上半身写真):最近6か月以内に撮影したもの

- マイナンバーがわかる書類

年金受給による申請

- 精神障害者保健福祉手帳申請書

- 障害年金の年金証書および直近の年金振込通知書や支払通知書の写し

または、特別障害給付金受給資格者証と国庫金振込通知書の写し - 同意書(年金事務所等への照会用)

- 顔写真(縦4cm×横3cmの上半身写真):最近6か月以内に撮影したもの

- マイナンバーがわかる書類

すでに精神障害を理由とした障害年金を受けている場合は、診断書や意見書を用意しなくても申請が可能です。

また、マイナンバーから受給状況が確認できる場合は、一部の書類の提出が省略できることがあります。

申請書や診断書・意見書の用紙は、市区町村の障害福祉課などで受け取れます。

申請の流れ

精神障害者保健福祉手帳の申請は、次のような流れで行います。

- 窓口で必要な用紙を受け取る

お住まいの自治体(市区町村)の障害福祉課で、申請書や診断書の用紙を受け取ります。

自治体によっては公式サイトからのダウンロードが可能な場合もあります。 - 書類を準備する

診断書による申請の場合は、指定医に診察を受けて診断書を作成してもらいます。

「申請日前3か月以内に作成されたものが必要」とする自治体もあるため、事前確認がおすすめです。

なお、障害年金を受給している場合は、「障害年金証書」や「振込通知書」などの証明書類の写しを提出すれば、診断書や意見書は不要となります。 - 申請書類を提出する

必要な書類を全てそろえて、お住まいの自治体(市区町村)の障害福祉課に提出します。

申請内容をもとに審査が行われ、交付の可否が決まると「交付通知書」が郵送で自宅に届きます。 - 手帳の受け取り

交付が決まったら、通知書に記載された持ち物を持って指定の窓口に行き、精神障害者保健福祉手帳を受け取ります。

交付までにはおおよそ1〜2か月程度かかりますが、内容や地域によってはさらに時間がかかることもあります。

等級の決まり方

精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて1級〜3級に区分されます。

医師の診断内容や提出書類をもとに、自治体が等級を判断します。

| 等級 | 状態の目安 |

|---|---|

| 1級 | 日常生活のほとんどが困難で、常に介助が必要な状態 |

| 2級 | 日常生活に著しい制限があり、継続的な支援が必要な状態 |

| 3級 | 社会生活や日常生活にある程度の制限がある状態 |

参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

療育手帳の申請方法と流れ

療育手帳は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは異なり、法律に基づく制度ではなく、自治体が独自に運用している制度です。

そのため、申請方法や必要書類、等級の区分などが自治体によって異なる場合があります

ここでは、申請できる方の条件や手続きの流れについて、紹介します。

申請対象となる人の条件

療育手帳を申請できるのは、児童相談所や知的障害者更生相談所などの専門機関で、知的発達症(知的障害)があると判定された方です。

基本的には18歳未満の方が対象ですが、状況によっては18歳以上の方でも申請できることがあります。

参考:厚生労働省「療育手帳制度の実施について」

必要なもの

療育手帳の申請にあたって、主に以下の書類を準備します。

参考:東京都福祉局「愛の手帳について」

- 療育手帳交付申請書

- 顔写真(縦4cm×横3cm):最近6か月以内に撮影したもの

このほか、自治体によっては以下のような書類を追加で求められることがあります。

- マイナンバーが確認できる書類

- 学校の成績表や母子健康手帳の写し

- 18歳未満のときの様子がわかる資料(診断書・通知表など)

必要な書類は自治体ごとに異なるため、事前に福祉窓口などで確認することをおすすめします。

申請の流れ

療育手帳は、以下のような流れで申請をします。

窓口で申請と予約

まずは、お住まいの自治体にある障害福祉の担当窓口、または児童相談所で申請を行います。

この時、障害の程度を確認するための「判定(判定調査)」の予約も同時に行います。

- 18歳未満:児童相談所で判定

- 18歳以上:地域支援センターや福祉保健センターなどで判定

面接・聞き取り

専門の心理判定員や小児科医などによる面接や聞き取りが行われます。日常生活の様子、困りごとなどについて質問されます。

手帳の交付

判定結果をもとに自治体で審査が行われ、手帳の交付が決定します。

交付決定後、本人または保護者に通知が届き、指定された窓口(福祉課窓口や福祉保健センターなど)指定された場所で手帳を受け取ります。

交付までの期間は、おおよそ2〜3か月程度かかることが一般的です。

等級の決まり方

療育手帳の等級は、自治体によって呼び方や区分が少しずつ異なります。

厚生労働省の基準では「A判定(重度)」と「B判定(中度・軽度)」の2区分に分かれています。

ただし、自治体ごとにさらに細かく分けている場合もあります。

| 地域 | 等級区分の例 |

|---|---|

| 東京都 | 1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度) |

| 神奈川県 | A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度) |

| 大阪府 | A(重度)、B1(中度)、B2(軽度) |

参考:東京都福祉局「対象者(愛の手帳Q&A)」、神奈川県「療育手帳の交付」、大阪府「療育手帳について」

等級は、知的機能の程度(IQなど)や日常生活における支援の必要性などを総合的に判断して決定されます。

障害者手帳の更新とは?

障害者手帳は、一度取得したらずっと使えるとは限りません。

手帳の種類によっては、定期的な更新手続きが必要になることがあります。ここでは、3つの障害者手帳それぞれの更新について解説します。

身体障害者手帳の場合

基本的には更新の必要はありません。ただし、障害の状態に変化があると予想される場合には、手帳を取得してから一定の期間が経過したあと、再度の認定を行うことがあります。

精神障害者保健福祉手帳の場合

この手帳には有効期限が2年間あります。

期限が近づくと、更新手続きをしなければなりません。

更新は、有効期限の3か月前から受け付けています。お住まいの自治体の障害福祉窓口で手続きが可能です。

更新に必要な書類

- 精神障害者保健福祉手帳申請書

- 精神障害者保健福祉手帳用の診断書または意見書(初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの)

- マイナンバーがわかる書類

- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

参考:東京都福祉局「精神障害者保健福祉手帳」

更新には、1か月〜2か月ほどかかります。

もし書類に不備があったり、医療機関などに確認が必要となった場合には、それ以上かかることもあります。

更新が決まると、交付に関するお知らせが届きます。

そのお知らせには、持参が必要なものが書かれているため、案内に従って準備し、申請した窓口へ持っていくと更新が完了します。

療育手帳の場合

原則として、更新の必要はありません。

ただし、障害の程度に変化がある可能性があると判断された場合は、手帳交付から一定の期間を経て再度、認定が行われることがあります。

障害者手帳の申請に関するQ&A

障害者手帳を申請するときに、よくいただくご質問をまとめました。

障害者手帳の申請にお金はかかる?

申請自体に費用は掛かりません。ただし、診断書や意見書の作成には費用がかかります。

診断書の作成には3,000〜5,000円程度の費用がかかることが一般的ですが、自治体によっては費用の一部を助成している場合もあります。

(例)東京都武蔵野市

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳用診断書の助成額:5,000円

障害の種別によって助成の有無は異なるため、申請前に、念のため自治体の福祉窓口に確認しておくと安心です。

診断書は誰に頼めばいいの?

普段診てもらっている先生にお願いするのが一般的です。

身体障害の場合は、「身体障害者福祉法」に基づいて指定された医師にお願いする必要があります。

障害者手帳の申請書はどこでもらえる?郵送でもできる?

自治体の障害福祉窓口で受け取れます。

また、自治体のホームページからダウンロードできることもあります。

自治体によっては郵送での手続きも可能です。

障害者手帳の代理申請はできる?家族がやってもいい?

代理申請は可能です。

その際は、委任状や代理人の本人確認書類などが必要です。

何が必要かは自治体ごとに異なるので、確認してみてくださいね。

障害者手帳の申請にかかる時間はどれくらい?

手帳の種類によって違いますが、おおよそ1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。

精神障害者保健福祉手帳の申請条件「6ヶ月以上の症状」とは?

申請する障害で初めて診察を受けてから、6ヶ月以上経っている必要があるという意味です。

障害者手帳を持っていて「よかった」と感じたこと

障害者手帳をすでに持っている方に、「持っていてよかったと思うこと」を聞いてみました。

外出のきっかけになったり、娯楽を無理なく楽しめたりと、生活にプラスの変化を感じているようです。

このほか、障害者雇用で働けることや、税金の減免・免除が受けられる点もメリットとして挙げられています。

主治医や自治体の窓口で相談しながら、無理なく進めていこう

障害者手帳の申請は、障害の種類や生活の状況によって、必要な書類や手続きの流れが少しずつ異なります。

そのため、「これで合っているのかな?」「どこに相談すればいいんだろう」と不安に感じる方も多いかもしれません。

そんな時は、ひとりで抱え込まずに、主治医や福祉窓口の職員など、制度に詳しい人に相談してみるのがおすすめです。

たとえば主治医は、普段の体調をよく知っている存在なので、診断書をお願いするときにも心強い味方になってくれます。

診断書の内容は、申請において大切なポイントになるため、きちんと気持ちを伝えながら、一緒に進めていけると安心です。

また、自治体の障害福祉窓口では、申請の流れや必要なものをていねいに教えてもらえます。

書類をチェックしてくれたり、申請書の見本を渡してくれることもあるので、まずは気軽に問い合わせてみてください。

こうして主治医や自治体と相談しながら準備を進めることで、手帳の申請がスムーズにできるだけでなく、その後に受けられる支援や使い方についても、いろいろな情報を得ることができます。

障害者手帳を取得すると、利用できる福祉サービスや支援制度の幅が広がり、暮らしにゆとりや安心が生まれることもあります。

外出や就職のサポート、税金の軽減など、さまざまな支援につながるのも大きなメリットです。

「自分に本当に必要なのかな」「手続きが難しそう」と感じている方も、市区町村の窓口や支援機関では親身になって相談にのってくれます。

就職に向けたサポートや、暮らしの悩みに合わせたアドバイスが受けられることもあるので、まずは一度、話をしてみるところから始めてみませんか?