大人のADHD(注意欠如・多動症)とは?主な特徴と受診・相談のポイントを解説

- 大人のADHD(注意欠如・多動症)とは?

- 発達障害とは?

- 大人のADHD(注意欠如・多動症)の特徴・困りごと

- 不注意によるミスや抜け漏れ

- 考えるより先に動いてしまう、気持ちが急ぎやすい(多動性・衝動性)

- 大人のADHD(注意欠如・多動症)の原因

- ADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)との違い

- 大人のADHD(注意欠如・多動症)かもしれないと思ったらどうすればいい?

- 大人のADHD(注意欠如・多動症)の診断を受けるには?相談から検査までの流れ

- 大人のADHD(注意欠如・多動症)の診断ができる病院はどこ?

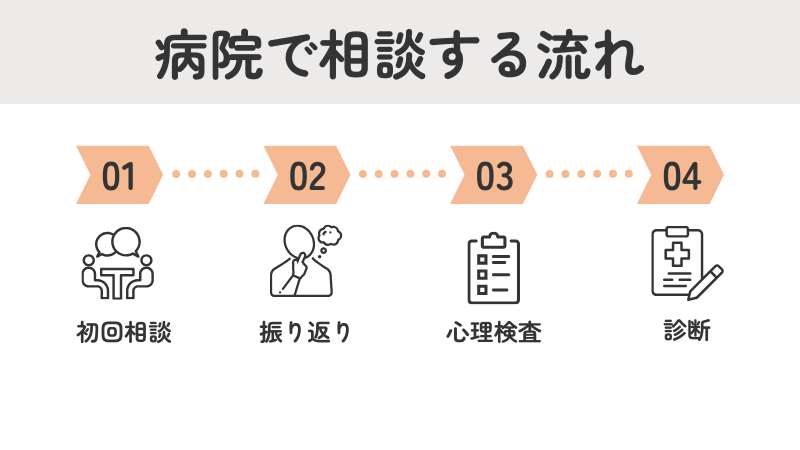

- 病院で相談する流れ

- 初回相談

- 過去の様子を振り返る

- 心理検査などを受ける

- 診断とその後のサポート

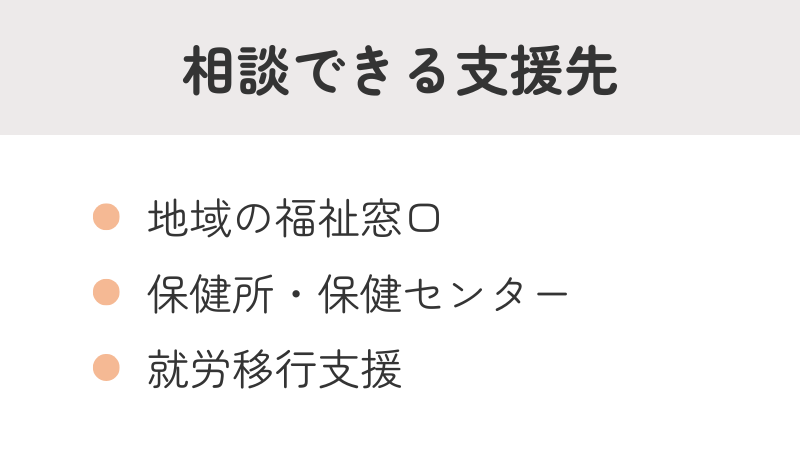

- 大人のADHD(注意欠如・多動症)の方が相談できる支援先

- 地域の福祉窓口(市区町村の障害福祉課など)

- 保健所・保健センター

- 仕事の悩みは就労移行支援に相談することもできる

- manabyの就労移行支援について

- 大人のADHD(注意欠如・多動症)かも?と思ったら、今の困りごとに気づくことから始めよう

「忘れ物が多い」「思ったことをすぐ言ってしまう」といった集中が続かなかったり、じっとしているのが苦手だったりすることに悩んでいませんか。

もしかすると、ADHD(注意欠如・多動症)が関係しているかもしれません。

ADHD(注意欠如・多動症)は発達障害のひとつで、大人になってからも特性が見られることがあります。

この記事では、大人のADHD(注意欠如・多動症)の特徴や相談のポイント、支援の受け方について解説します。

この記事のまとめ

-

●

大人のADHDの特徴

ADHDは大人にも見られる発達障害で、「不注意」「多動性」「衝動性」が主な特徴です。これらにより、仕事や人間関係で困難を感じることがあります。 -

●

ADHDかも?と思ったら

まずは自分の困りごとに気づくことから始め、セルフチェックや専門医への相談を検討しましょう。自治体や就労移行支援など、利用できる支援先も多数あります。

大人のADHD(注意欠如・多動症)とは?

ADHD(注意欠如・多動症)は子どものものと思われがちですが、大人にも見られる発達障害です。

実は、子どものころに気づかれず、大人になってから困りごとを感じて受診する方も少なくありません。

ADHD(注意欠如・多動症)には「不注意」「多動性」「衝動性」といった特徴があります。

もちろん大人になってもこれらの特徴は継続して見られるため集中が続かなかったり、じっとしていられなかったり、思ったことをすぐ口にしてしまったりすることで、日常生活や仕事でうまくいかないと感じる場面が出てくることがあります。

しかし脳が発達することで12歳頃から多動性と衝動性がだんだんと落ち着き、不注意がより目立つケースが多いです。

発達障害とは?

発達障害は、生まれつきの脳の働き方に違いがあることが関係していると考えられています。

まだはっきりとした原因はわかっていませんが、本人の努力だけでは対処が難しい困りごとが現れることがあります。

ADHD(注意欠如・多動症)は発達障害のひとつで、集中力や行動のコントロールに特徴があります。

ほかにも、ASD(自閉スペクトラム症)や学習障害(LD)なども発達障害の仲間です。

大人のADHD(注意欠如・多動症)の特徴・困りごと

大人のADHD(注意欠如・多動症)では、子どもの頃のような「落ち着きがない」といった目立つ行動よりも、「不注意」として仕事や人間関係の中でのミスやつまずきとして現れることが多くなることは先ほど紹介した通りです。

例えば、不注意によって仕事のミスが増えたり、衝動的な言動が対人関係のトラブルに繋がったりすることがあります。

ここでは、そうした困りごとが実際にどんな場面で起こりやすいのか、具体的に紹介します。

不注意によるミスや抜け漏れ

ADHD(注意欠如・多動症)の特徴のひとつが「不注意」です。この特性があると、うっかりしたミスを繰り返してしまうことがあります。

例えば、メールの返信を忘れてしまったり、会議の時間を勘違いしたり、大事な書類で記入ミスが起きたり、必要な情報を見落としてしまうことも少なくありません。

こうしたミスは、本人がだらしないからではありません。

ADHD(注意欠如・多動症)の特性によって、細かいところまで意識を向けるのが難しかったり、注意を長く保つのが苦手だったりすることが原因です。

計画を立てても、進めていくうちに大切な部分を見落としてしまい、予定通りに進まないこともあります。

その結果、職場や周囲の人との信頼関係に影響が出ることもありますが、本人としては「気をつけたいのに、なかなかうまくいかない」と悩んでいることが少なくありません。

考えるより先に動いてしまう、気持ちが急ぎやすい(多動性・衝動性)

大人のADHD(注意欠如・多動症)でも、不注意だけでなく、「多動性」や「衝動性」といった傾向がみられることもあります。

この特性があると、頭で考えるより先に行動してしまったり、気持ちが先走って落ち着かなくなったりすることがあります。

自分でもコントロールが難しく、思わず動いてしまうことがあるのです。

例えば、会話の途中で相手の話をさえぎってしまったり、つい思ったことをそのまま口に出してしまったり、落ち着いて行動したいと思っていても、気がつくと別のことを始めてしまっていたということもよくあります。

また、落ち着いて行動するのが難しく、気持ちが焦りやすいため、予定が変わると強いストレスを感じたり、待ち時間があるとイライラしてしまうこともあります。

こうした傾向があると、予定通りに行動するのが難しくなり、約束の時間に遅れてしまったり、準備不足で慌てることが増えたりします。

その結果、仕事で信頼を失ったり、周囲から「落ち着きがない」「自己中心的」と誤解されてしまうこともあります。

大人のADHD(注意欠如・多動症)の原因

ADHD(注意欠如・多動症)の原因のひとつとされているのが、脳の働き方の違いです。

中でも「前頭葉」と呼ばれる部分が関係していると考えられています。

前頭葉は、物事を計画したり、行動や感情をコントロールしたりするときに重要な役割を担っています。

この前頭葉の働きに特性があることで、注意を向け続けたり、感情のコントロールが難しくなったりする傾向があらわれやすくなると考えられています。

ただし、ADHD(注意欠如・多動症)の原因はまだはっきりと解明されているわけではありません。

遺伝的な要因や脳内の神経伝達物質の働きなど、いくつかの要素が関係しているとされています。

ADHD(注意欠如・多動症)は生まれつきのものであり、決して育て方や家庭環境が原因で起こるものではありません。

この点は誤解されやすいため、まわりの理解とサポートがとても大切です。

ADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)との違い

| 特徴 | ADHD(注意欠如・多動症) | ASD(自閉スペクトラム症) |

|---|---|---|

| 主な特性 | 注意がそれやすいじっとしているのが苦手 | コミュニケーションの苦手さ同じ行動を繰り返すことが多い |

| 人との関わり | おしゃべりが止まらなかったり、話を最後まで聞けなかったりすることがある | 会話の間や表情から気持ちを読み取るのが難しい |

| 興味・集中力 | 興味のあることには集中できるが、すぐ気がそれてしまうことも多い | 特定のことに強いこだわりがある |

| 感覚の特徴 | まわりの刺激に反応しやすく、落ち着かないことがある | 音や光などにとても敏感、または鈍く感じることがある |

| 困りごと | 忘れ物や遅刻が多く、スケジュールを管理するのが苦手 | 柔軟に対応するのが苦手で、予定外のことに不安を感じやすい |

ADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)は、どちらも発達障害のひとつですが、現れる特徴は異なります。

ADHD(注意欠如・多動症)は、注意がそれやすかったり、落ち着いて行動することが難しかったりすることが特徴です。

そのため、集中力の維持や時間の管理に苦労しやすい傾向があります。

一方でASDでは、人とのやりとりが苦手だったり、予想外の変化に強い不安を感じやすかったりする傾向があります。

反対に、決まった手順やルールがあると安心できることが多いです。

また、ADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)の両方の特性を持つ方もいるため、「どちらか」ではなく「自分にはどんな傾向があるか」を知ることが大切です。

それぞれの特徴に合った工夫やサポートを取り入れることで、生活がぐっと楽になることがあります。

大人のADHD(注意欠如・多動症)かもしれないと思ったらどうすればいい?

「もしかしてADHD(注意欠如・多動症)かも…」と感じたら、医療機関で専門の診断を受けることが、正確に自分の状態を知るための第一歩になります。

とはいえ、「いきなり病院はちょっと不安…」という方も多いかもしれません。

そんな時は、インターネット上のセルフチェックを活用してみるのもひとつの方法です。

「ADHD(注意欠如・多動症) セルフチェック」などのキーワードで検索すると、簡単に試せるチェックサイトがいくつか見つかります。

まずは自分の傾向を知るところから、少しずつ始めてみましょう。

大人のADHD(注意欠如・多動症)の診断を受けるには?相談から検査までの流れ

セルフチェックや情報収集を通じて「やっぱり一度専門機関に相談してみたい」と思った方もいるのではないでしょうか。

ここでは、ADHD(注意欠如・多動症)の診断を受けるときに、実際にどのような流れで進むのかを紹介します。

「どこに相談すればいい?」「診察では何を聞かれるの?」「検査って何をするの?」といった疑問について解説していきます。

大人のADHD(注意欠如・多動症)の診断ができる病院はどこ?

大人のADHD(注意欠如・多動症)(注意欠如多動症)の診断は、主に精神科や心療内科、メンタルクリニックで受けることができます。

なかでも、「発達障害外来」や「大人の発達障害」に対応している専門外来がある病院を選ぶと、より専門的なサポートが受けられます。

専門外来が近くにない場合でも、一般の精神科や心療内科で相談できることがあります。

病院のホームページに診療内容が記載されていることが多いので、受診前に確認するのがおすすめです。

また、多くの医療機関では初診が予約制となっているため、いきなり受診するのではなく、事前に予約が必要です。

不安な場合は、予約の際に「ADHD(注意欠如・多動症)の診断について相談したい」と伝えておくと安心です。

病院で相談する流れ

病院での相談の流れを簡単に解説します。

初回相談

まずは精神科や心療内科を受診し、現在の困りごとについて相談してみましょう。

「仕事でミスが多い」「人の話に集中できない」など、具体的なエピソードを交えて伝えると、診察がスムーズに進みやすくなります。

過去の様子を振り返る

診断の際には、困りごとがいつ頃から続いているのかを確認するために、子どもの頃の行動や習慣について質問されることがあります。

本人では気づきにくい場合もあるため、家族や昔からの知人に話を聞いておくと、診断の参考になることがあります。

「きちんと説明できるか不安」という方はあらかじめ文章にしておくとよいでしょう。

スマホのメモ機能を利用すると忘れずに持っていけますよ。

心理検査などを受ける

必要に応じて、質問に答える形式の心理検査や発達検査を受けることがあります。

これにより、自分の思考のくせや行動の傾向が客観的に見えてきます。

検査結果や問診内容などをもとに、ADHD(注意欠如・多動症)などの特性があるかどうかを総合的に判断してもらう流れになります。

診断とその後のサポート

診断が出たあとは、日常生活での工夫のしかたや、受けられる支援について案内を受けることができます。

例えば、職場での配慮の求め方、福祉サービスの利用方法、必要に応じたカウンセリングの紹介など、状況に合わせたサポートを提案してもらえます。

大人のADHD(注意欠如・多動症)の方が相談できる支援先

ADHD(注意欠如・多動症)(注意欠如多動症)に関する悩みや困りごとがあるときは、相談できる場所がいくつかあります。

ここでは、代表的な支援先をご紹介します。

地域の福祉窓口(市区町村の障害福祉課など)

市区町村にある障害福祉課では、大人のADHD(注意欠如・多動症)を含む発達障害についての相談を受け付けています。

大人のADHD(注意欠如・多動症)に関する困りごとの相談ができるほか、利用できる支援制度やサービスの案内、障害者手帳の申請方法についても教えてもらえます。

必要に応じて、医療機関や支援施設の紹介を受けられることもあります。

まずは自分の困りごとを伝えてみることで、必要なサポートにつながる一歩となります。

保健所・保健センター

保健所や保健センターも、ADHD(注意欠如・多動症)について相談できる身近な場所のひとつです。

基本的な情報の提供や、どの医療機関に相談すればよいかのアドバイスを受けられます。

地域によっては、発達障害に関する講座やセミナーを開いていることもあり、専門家の話を聞く機会もあります。

また、パンフレットなどの資料も用意されていることが多く、自分や家族の理解を深めるのに役立ちます。

相談は無料で受けられることがほとんどで、プライバシーも守られるので安心です。

仕事の悩みは就労移行支援に相談することもできる

仕事の中でミスが続いたり、人間関係でつまずいたりすることがあると、「自分には向いていないのかな」と落ち込んでしまうこともあります。

そうした悩みがある方には、就労移行支援の利用も1つの方法です。

就労移行支援では、利用者の困りごとに応じた訓練やサポートを受けることができます。

また、メンタル面のサポートも行っており、ストレスへの対処法なども一緒に考えてもらえます。

相談のときは、自分の困っていることをできる範囲で伝えるとより自分に合った支援を受けやすくなります。

無理にすべて話そうとしなくても大丈夫です。

自分のペースで話せるよう配慮してもらえるので、安心して利用を検討できます。

manabyの就労移行支援について

manabyでも就労移行支援を行っており、ADHD(注意欠如・多動症)などの特性を持つ方が、自分らしい働き方を目指して訓練を受けています。

例えば、以下のような支援を通じて、安心して働く準備ができます。

- eラーニングシステム「マナe」を活用した学習サポート

- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得

- 通所が難しい方への在宅支援や柔軟なスケジュール調整

※在宅訓練の利用可否ついてはお住いの自治体によって異なります - 就職活動のサポートや、就職後6か月間の定着支援 など

「いきなり利用は不安」という場合も、まずは相談だけで大丈夫です。

不安な気持ちや気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。

大人のADHD(注意欠如・多動症)かも?と思ったら、今の困りごとに気づくことから始めよう

「ADHD(注意欠如・多動症)かもしれない」と感じたら、まずは今の自分の様子を振り返ってみることから始めてみましょう。

日常生活や仕事、人とのやり取りの中で「なんだかうまくいかない」と感じることがあれば、それをできるだけ具体的に書き出してみるのがおすすめです。

困りごとを言葉にしておくと、病院で相談するときにも役立ちますし、自分に合ったサポートや工夫を見つけやすくなります。

また、自分の「つまずきやすい場面」に気づくことは、自己理解の第一歩にもなります。

「こうすれば少し楽かも」と思える工夫が見えてきたり、周りの人にも伝えやすくなったりします。

もちろん、ひとりで抱え込む必要はありません。

家族や友人、職場の人など信頼できる人に話してみるだけでも、気持ちが軽くなったり、新たなヒントをもらえたりすることがあります。

「なんとなくつらいな」と思ったときは、自分の気持ちや行動を少しだけ振り返ってみることから、始めてみてくださいね。