双極性障害(双極症/躁うつ病)とは?うつ病との違いや症状・原因・治療までを解説

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)とは?

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)の種類

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)の代表的な症状

- 躁状態:活動的すぎる、睡眠が必要ないなどの状態

- 軽躁状態:躁状態ほど激しくないが、自覚しにくい気分の高まり

- うつ状態:気力の低下や自己否定が強くなる

- 混合状態:躁とうつが同時に現れる複雑な状態

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)とうつ病との違いとは?

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)の原因とは?

- 脳の働きや神経伝達物質の異常

- 遺伝的な要因

- 環境的なストレスや生活の変化

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)は治る?治療方法・期間

- 治療の基本は薬物療法と精神療法

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)は再発する?治療の期間

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)になったら、仕事はどうする?

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)の方が利用できる支援制度

- 医療費が軽減される自立支援医療制度(精神通院)

- 様々な福祉サービスが使える精神障害者保健福祉手帳

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)の方が相談できる支援先

- お住まいの地域にある役所の障害福祉窓口

- 保健所・保健センター

- 就職に不安があるなら就労移行支援に相談できる

- manabyの就労移行支援について

- 双極性障害(双極症/躁うつ病)と向き合っていくために、まず知っておきたいこと

「双極性障害かもしれない」「診断されたけれど、これからどうすればいいの?」という不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

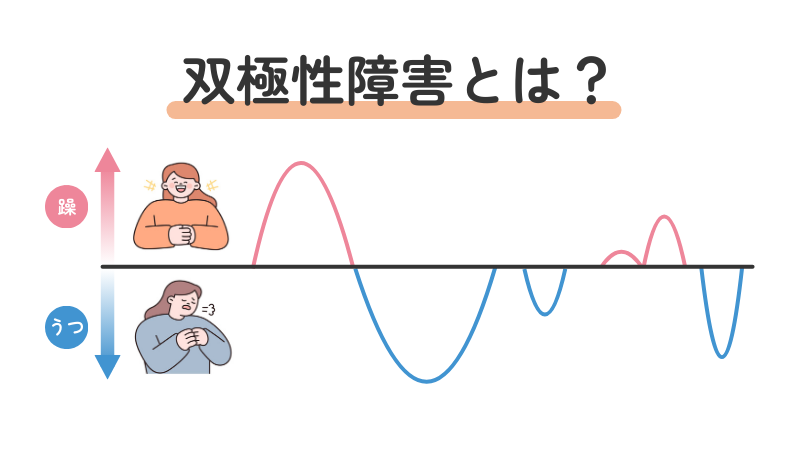

双極性障害(双極症/躁うつ病)とは、気分が大きく高ぶる時期(躁・軽躁)と、落ち込む時期(うつ)を繰り返す病気です。

一見うつ病に似ているため、気づかれにくかったり、誤解されたりすることもあります。

しかし、正しく理解し、適切な治療や支援を受けることで、気分の波をコントロールしながら安定した生活を目指すことは十分に可能です。

この記事では、双極性障害(双極症/躁うつ病)とはどんな病気なのかをはじめ、特徴や症状、原因、治療法、利用できる支援制度までを簡単に分かりやすく解説します。

双極性障害(双極症/躁うつ病)とは?

双極性障害(そうきょくせいしょうがい)は、気分が大きく上がる「躁(そう)状態」または「軽躁(けいそう)状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。

以前は「躁うつ病」とも呼ばれていました。

日本では、100人に4〜7人ほどがかかる病気とされており、決してまれな病気ではありません。

多くは20代〜30代で発症しますが、10代や中高年で見つかることもあります。

参考:厚生労働省「令和元年版厚生労働白書 第1部 全世代型社会保障に向けて」、日本うつ病学会「(参考:厚生労働省「令和元年版厚生労働白書 第1部 全世代型社会保障に向けて」、日本うつ病学会「双極性障害(双極症)2023 診療ガイドライン」

双極性障害(双極症/躁うつ病)の種類

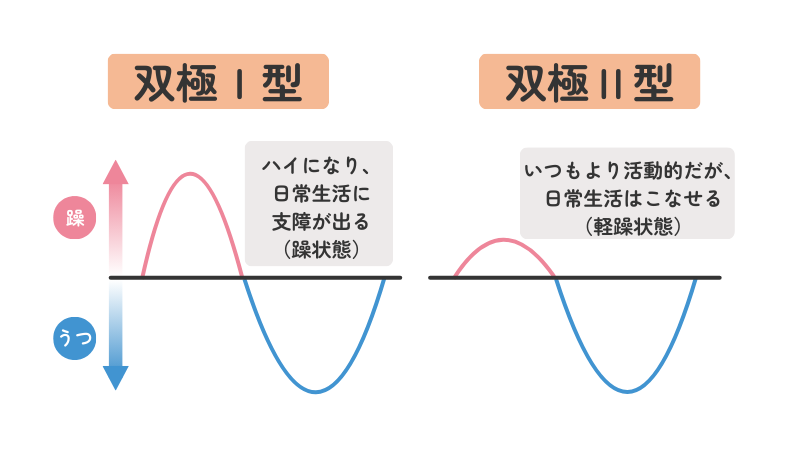

双極性障害(双極症/躁うつ病)は、大きく I型(タイプ1) と Ⅱ型(タイプ2) に分けられます。

どちらのタイプにも気分の波がありますが、現れる「躁状態(または軽躁)」の強さや特徴に違いがあります。

以下に、I型とⅡ型の特徴を比較してまとめました。

| 双極性障害I型 | 双極性障害Ⅱ型 | |

|---|---|---|

| 主な症状 | 極端に気分が高ぶる「躁状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」の両方が現れる | 比較的穏やかな「軽躁状態」と、深く長引く「うつ状態」を繰り返す |

| 躁(または軽躁)の強さ | 非常に激しい(入院が必要になることもがある) | 軽度で、日常生活を送りながら気づかれないこともある |

| 自覚のしやすさ | 自身では躁状態には気づきにくいが、周囲が異常に気づきやすい | 軽躁状態の時は「調子がいい」と感じ、病気と気づきにくい |

| うつ状態の期間 | 短期間で終わることもあるが、繰り返し現れる | 長期間続きやすく、日常生活への影響が大きい |

| 診断されやすさ | 症状が激しく、比較的診断されやすい | 軽躁状態が気づかれにくく、診断が遅れるケースがある |

このように、躁・軽躁・うつの状態の現れ方やバランスの違いによって、双極性障害(双極症/躁うつ病)はI型とⅡ型に分類されます。

双極性障害(双極症/躁うつ病)の代表的な症状

双極性障害(双極症/躁うつ病)の大きな特徴は、気分が大きく上がったり下がったりする「波」があることです。

「気分が高ぶる状態(躁状態・軽躁状態)」と「気分が落ち込む状態(うつ状態)」が周期的に現れ、場合によっては、両方の症状が同時にあらわれる「混合状態」になることもあります。

ここでは、それぞれの状態について、具体的に紹介していきます。

躁状態:活動的すぎる、睡眠が必要ないなどの状態

躁状態とは、行動や判断が制御できなくなるほど気分が異常に高まり、活動的になりすぎる状態です。

例えば、ほとんど眠らなくても元気に動き回ったり、次々とアイデアが浮かんで止まらなくなったり、過剰に自信を持ち大胆な行動を取ることがあります。

買い物での浪費や人間関係のトラブルに繋がるような行動が見られることもあり、日常生活や仕事に支障をきたすケースも少なくありません。

代表的な行動の例として、以下のようなものが挙げられます。

- ほとんど眠らなくても動き続けることができる

- 話し続けたり、電話やメッセージを大量に送る

- アイデアが止まらず、予定や計画を詰め込みすぎる

- 根拠のない自信を持ち、大胆な決断や発言をする

- 高額な買い物や投資を衝動的に行う

- 他人への配慮がなくなり、怒りっぽくなったりトラブルを起こす

自分自身では「絶好調」「調子がいい」と感じていることが多く、不調という自覚を持ちにくいため、周囲が先に異変に気づくことが多いのが特徴です。

軽躁状態:躁状態ほど激しくないが、自覚しにくい気分の高まり

軽躁状態は、躁状態ほど極端ではなく、「ちょっとテンションが高いな」と感じる程度の気分の高まりが続く状態です。

普段よりも活動的にはなるものの、日常生活では困り事がなく過ごせる、普段の行動はできていることが多いため、本人も周囲も気づきにくいのが特徴です。

一見すると「元気で調子が良さそう」と見えるため、自分自身も不調とは感じにくく、病気の自覚がないまま過ごしてしまうこともあります。

しかし、集中力の低下や衝動的な行動が目立ち始めると、仕事や人間関係に影響を及ぼすこともあります。

うつ状態:気力の低下や自己否定が強くなる

うつ状態では、気分が落ち込み、意欲が低下し、何をするにも気力がわかなくなる状態が続きます。

代表的な症状として、以下のような例が挙げられます。

- 朝起きるのがつらい

- 今まで楽しめていたことに興味が持てなくなる

- 理由もなく涙が出る

- 「自分なんていないほうがいい」と感じるほど気持ちが沈む

- 食欲や睡眠の変化(過食・不眠など)

- 疲れやすく、体が重く感じる

- 集中力が続かない

- 物事に取り組めない

- 一度に一つのことで精一杯になりマルチタスクができなくなる

こうした心と体の不調が重なることで、日常生活や仕事に支障をきたすことも少なくありません。

特に双極性障害Ⅱ型では、うつ状態が長く続く傾向があり、うつ病との区別がつきにくいこともあります。

混合状態:躁とうつが同時に現れる複雑な状態

混合状態とは、躁(または軽躁)と、うつの症状が同時に現れる状態です。

代表的な症状として、以下のような例が挙げられます。

- 気分は沈んでいるのに頭が冴えて眠れない

- 「自分はダメだ」と強く感じながらも、じっとしていられず焦って動き回ってしまう

- 落ち込んでいるのに、怒りっぽくなったり衝動的に行動してしまう

このように、正反対の感情や行動が入り混じる、非常に苦しい状態が続きます。

感情のコントロールが難しく、衝動的な行動や自傷・自殺念慮が強まるケースもあります。

双極性障害(双極症/躁うつ病)とうつ病との違いとは?

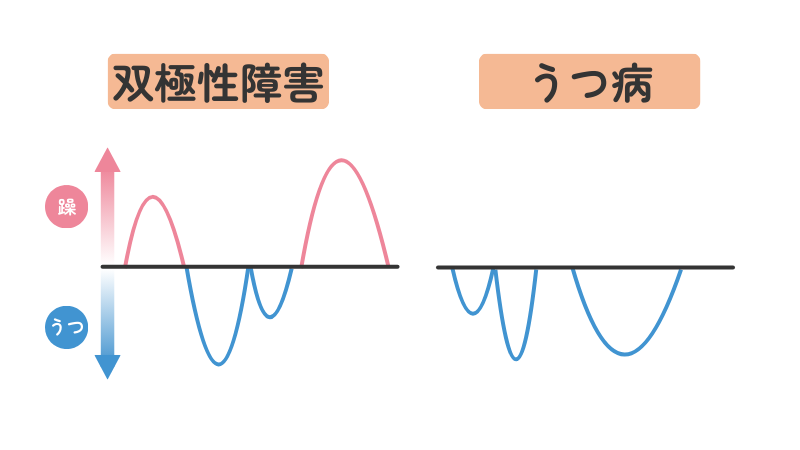

双極性障害(双極症/躁うつ病)とうつ病は、どちらも「気分が落ち込む」うつ状態が見られるため、混同されやすい病気です。

しかし、最も大きな違いは躁(または軽躁)状態があるかどうかです。

| 双極性障害(双極症/躁うつ病) | うつ病 | |

|---|---|---|

| 主な症状 | うつ状態と躁(または軽躁)状態を繰り返す | うつ状態のみが続く |

| 気分の波 | 激しい(上がる時期と下がる時期がある) | 落ち込みが中心で、波は少ない |

| 躁(軽躁)状態 | あり(気分が高揚しすぎるなど) | なし |

| 診断の難しさ | 軽躁状態が見逃されやすく、うつ病と誤診されることがある | 比較的診断されやすい |

双極性障害(双極症/躁うつ病)では、気分が落ち込む「うつ状態」と、気分が高ぶりすぎる「躁状態」や「軽躁状態」が周期的に現れるのが特徴です。

一方、うつ病では、「うつ状態」のみが続き、気分が異常に高まるような躁的な症状は見られません。

双極性障害(双極症/躁うつ病)の原因とは?

双極性障害(双極症/躁うつ病)の原因は、はっきりと1つに特定されているわけではありません。

しかし、MSDマニュアル家庭版「双極症」によると、3つの要因が関係していると考えられています。

参考:MSDマニュアル家庭版「双極症」

脳の働きや神経伝達物質の異常

双極性障害(双極症/躁うつ病)は、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れが関係しているとされています。

これらの物質は感情や行動をコントロールする働きをしており、働きがうまくいかなくなることで、気分の波が大きくなることがあると考えられています。

遺伝的な要因

家族に双極性障害(双極症/躁うつ病)の方がいると、遺伝的な素因から発症リスクが高まることが知られています。

ただし、実際に発症するかどうかは、ストレスや生活環境などの心理的・環境的な要因も大きく関わります。

環境的なストレスや生活の変化

過度なストレスや、大きなライフイベント(失恋・転職・出産など)が発症や再発のきっかけになることがあります。ネガティブなものだけではなくポジティブなイベント(昇進や結婚など)もきっかけになり得ます。

強いストレスや不規則な生活リズムなどの影響を受けることで、症状が現れる場合がありますが、(あります。が続いているので)、これらの要因と発症との直接的な因果関係は、現時点で明確には証明されていません。

双極性障害(双極症/躁うつ病)は治る?治療方法・期間

双極性障害(双極症/躁うつ病)は、寛解(症状が落ち着いた状態)を維持しながら、長期的に付き合っていく必要がある病気です。

ただし、薬物療法や精神療法などの適切な治療を継続することで、症状をコントロールしながら安定した生活を送ることは十分に可能です。

参考:厚生労働省「薬局における疾患別対応マニュアル ~患者支援の更なる充実に向けて~精神疾患(気分障害)(マニュアル)」

治療の基本は薬物療法と精神療法

双極性障害(双極症/躁うつ病)の治療は、薬物療法と精神療法(心理社会的治療)を組み合わせて行うのが基本とされています。

これは、症状を安定させるだけでなく、再発を予防するためにも重要です。

薬物療法では、気分の波を安定させるために気分安定薬(例:炭酸リチウム、バルプロ酸など)が中心となり、状態に応じて抗うつ薬や抗精神病薬が併用されることもあります。

精神療法では、病気への理解を深める心理教育や、ストレス対処法を身につける認知行動療法(CBT)、さらには家族への支援などが行われます。

また、家族への支援や関わり方の工夫も重要で、自分自身だけでなく周囲のサポート環境を整えていくことも治療の一部とされています。

参考:国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト|双極性障害について」

双極性障害(双極症/躁うつ病)は再発する?治療の期間

双極性障害(双極症/躁うつ病)は、長期的に向き合う必要がある病気です。

治療の経過には個人差がありますが、再発予防のために2〜5年程度の数年単位での継続的な治療が望ましいとされています。

特に、症状が落ち着いてからも、自己判断で服薬を中断すると再発しやすくなるため、医師の指示に従いながら継続的に治療を受けることが重要です。

参考:日本うつ病学会「双極性障害(双極症)2023 診療ガイドライン」

双極性障害(双極症/躁うつ病)になったら、仕事はどうする?

双極性障害(双極症/躁うつ病)と診断されると、「このまま働けるのかな」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

実際、気分の波によって集中できなかったり、逆に動きすぎてしまったり、欠勤が増えるといった影響が出ることもあります。

ですが、必ずしもすぐに仕事を辞めなければならないわけではありません。

自分の体調や職場環境に合わせて、無理のない働き方を見つけていくことが大切です。

双極性障害(双極症/躁うつ病)の方が利用できる支援制度

双極性障害(双極症/躁うつ病)のある方が、安心して生活や仕事に取り組めるように、いくつかの公的な支援制度が用意されています。

ここでは代表的なものを紹介します。

医療費が軽減される自立支援医療制度(精神通院)

自立支援医療制度とは、通院による医療費の負担を軽減できる制度です。

指定された医療機関・薬局を利用することで、自己負担が原則1割になります。

精神科の通院が長期にわたることの多い双極性障害(双極症/躁うつ病)の方にとって、大きな助けになります。

様々な福祉サービスが使える精神障害者保健福祉手帳

障害者手帳とは、障害のある方がさまざまな支援や制度を受けやすくするための公的な証明書です。

一定の基準を満たすと、障害者手帳を取得できます。

手帳を持つことで、次のような支援を受けられることがあります。

- 障害者雇用枠での就職活動

- 電車やバス、施設利用料などの割引

- 所得税・住民税などの税金の負担が少なくなる

申請には診断書や通院履歴などが必要になるため、主治医や自治体窓口に相談してみましょう。

双極性障害(双極症/躁うつ病)の方が相談できる支援先

双極性障害(双極症/躁うつ病)と診断されたあと、「これからどうすればいいのか」「どこに相談すればいいのか」と悩む方も多いと思います。

そんな時は、1人で抱え込まずに、相談できる窓口や支援機関を活用することが大切です。

ここでは、代表的な相談先をご紹介します。

お住まいの地域にある役所の障害福祉窓口

双極性障害(双極症/躁うつ病)と診断されたあと、「どんな制度が使えるのか分からない」「どこに相談すればいいか迷う」という方は、まず市区町村の役所にある障害福祉窓口に相談するのがおすすめです。

この窓口では、次のようなことを相談できます。

- 自立支援医療や障害者手帳の申請について知りたい

- どんな支援制度が使えるか教えてほしい

- 福祉サービスを受けるための手続きの流れを知りたい

制度の対象になるかどうかや、申請に必要な書類・手続きについても丁寧に教えてもらえます。

「まだ手帳を持っていないけれど…」「こんなことで相談してもいいのかな…」と迷っている場合でも大丈夫です。

分からないことを聞く場所として気軽に利用してみてください。

保健所・保健センター

双極性障害(双極症/躁うつ病)についての悩みや不安がある時は、お住まいの地域にある保健所や保健センターでも相談することができます。

ここには、精神保健福祉士や保健師といった専門のスタッフがいて、次のような相談に対応しています。

- 病気とのつき合い方や生活上の困りごと

- 地域で使える支援サービスを教えてほしい

予約制や電話相談を受け付けているところも多く、「まず誰かに話してみたい」と思ったときに利用しやすい場所です。

特に、まだ病気のことを誰にも話せていない方や、制度についてよくわからない方にとって、最初の相談先としておすすめです。

就職に不安があるなら就労移行支援に相談できる

「体調に波があって不安」」「自分に合った働き方が分からない」と感じているのであれば、就労移行支援という福祉サービスを利用するのもよいでしょう。

就労移行支援は、生活リズムの安定、就職に向けた準備、職場探しや就職後のサポートなど、就職までをトータルで支援してくれる制度です。

manabyの就労移行支援について

manabyの就労移行支援では、双極性障害をはじめ、精神障害・発達障害・難病など、さまざまな特性を持つ方が「自分らしく働くこと」を目指せるようサポートを行っています。

「気分の波があって働き続けられるか不安」「体調に合わせて学習や就職準備ができる場所を探している」といった悩みに寄り添いながら、1人ひとりの特性や状態に合わせた個別支援を大切にしています。

例えば、以下のような支援を通して、無理のないペースで「働く準備」を進めることができます。

- eラーニングシステム「マナe」で、体調に合わせて自分のペースで学べる

- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得も可能

- 通所が不安な方には在宅訓練や柔軟なスケジュール調整も対応

※在宅訓練の可否は自治体により異なります - 就職活動のサポートに加え、就職後6か月間の定着支援あり

「働きたいけど、まだ自信がない」「病気とつきあいながら無理なく働きたい」という気持ちを抱えている方も、どうぞ1人で悩まず、お気軽にご相談ください。

双極性障害(双極症/躁うつ病)と向き合っていくために、まず知っておきたいこと

双極性障害(双極症/躁うつ病)は、うつ状態と躁(または軽躁)状態を繰り返す精神疾患の1つで、気分や行動に波があることが特徴です。

その原因は1つに限らず、脳の働きや遺伝的な要因、ストレスといった複数の要因が関係していると考えられています。

治療には時間がかかることもありますが、薬によるサポートやカウンセリングなどを受けながら、自分のペースで少しずつ安定した生活を目指すことは十分に可能です。

また、医療費の負担を軽減する制度や、就職・働き方を支援するサービスなど、環境を整えるための制度も用意されています。

「このままで大丈夫かな」と感じたときは、1人で抱え込まず、まずは相談してみることが回復への第一歩になります。

自分のことを少しずつ理解し、無理のない形で生活や働き方を整えていくことが、双極性障害(双極症/躁うつ病)と向き合っていくうえで何より大切です。