就労継続支援A型とは?対象者や仕事内容を徹底解説

- 就労継続支援A型とは?

- 一般就労と就労継続支援A型で働くことの違い

- 就労継続支援A型の仕事内容

- 就労継続支援A型の利用対象者

- 対象となる障害種別と年齢

- どんな方が利用している?

- 障害者手帳がなくても利用できる?

- 就労継続支援A型の利用料金

- 就労継続支援A型の利用期間

- 就労継続支援A型の給料(工賃)

- 就労継続支援A型の事業所数

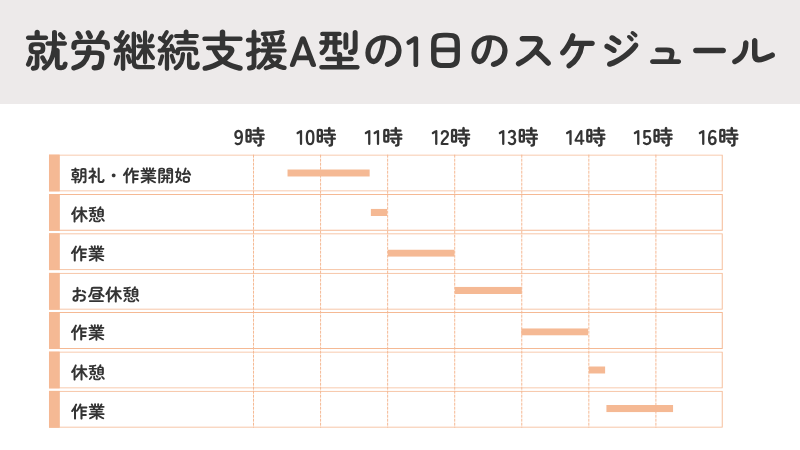

- 就労継続支援A型の1日のスケジュール

- 就労継続支援A型の利用の流れ

- 1.主治医に相談後、就労継続支援A型を探す

- 2.実際の就労継続支援A型を見学・体験する

- 3.就労継続支援A型の選考を受ける

- 4.障害福祉サービス受給者証の申請をする

- ステップアップするにはどうすればいい?

- 就労継続支援A型の選び方:失敗しないポイント

- 自分に向いている仕事内容を選ぶ

- 事業所の雰囲気を確認する

- 勤務時間や日数が自分に合っているかを確認する

- 給料をチェックする

- 家から事業所までのアクセスを確認する

- 口コミや評判を見てみる

- 就労継続支援A型のメリット

- 雇用契約を結ぶことで安心して働くことができる

- 作業内容や環境が特性や能力に合わせて調整される

- 支援員によるサポートを受けられる

- 一般企業への就職を目指せる

- 就労継続支援A型のデメリット

- 給与水準が一般企業と比べて低い

- 一般就労に移行できないことも

- 事業所の数が地域により偏りがある

- 就労継続支援A型に向いている方・向いていない方

- 就労継続支援が向いている方

- 向いていない方

- 就労移行支援・就労継続支援A型・B型の違いとは?

- 就労継続支援A型のよくある質問

- 働いたことがなくても大丈夫ですか?

- 人と話すのが得意ではないのですが、静かに作業することはできますか?

- 一般企業に就職したくなったら、支援をしてもらえますか?

- すぐに利用することはできますか?

- 途中で辞めることはできますか?

- まとめ

就労継続支援A型とは、障害のある方が安定した就労を目指すための国の障害福祉サービスの一つです。

就労継続支援A型は一般企業で働くことが難しい方にとって、雇用契約を結びながら安定して働くための機会を提供しています。

この記事では、就労継続支援A型の対象者や具体的な仕事内容、利用する際のポイントについてわかりやすく解説します。

この記事のまとめ

-

●

就労継続支援A型とは

障害のある方が雇用契約を結び、安定した環境で働きながらスキルを身につけるための障害福祉サービス。 -

●

こんな方におすすめ

一般企業で働くことに不安がある方や、支援を受けながら仕事を続けたい方、まずは体調を整えながら働きたいという方に向いています。

就労継続支援A型とは?

「働きたい気持ちはあるけれど、いきなりフルタイムで働くのは不安…」

このような不安を感じる方も多いのではないでしょうか。就労継続支援A型は障害や難病がある方が雇用契約を結び、実際に働きながらスキルを身につけることができる障害福祉サービスの一つです。一般の会社と同じように最低賃金以上の給料を受け取りながら、体調に合わせて働くことができます。

自分に合った仕事環境で少しずつ経験を積むことで、将来的により幅広い職場で働ける力を身につけることができます。

一般就労と就労継続支援A型で働くことの違い

| 比較項目 | 一般就労 | 就労継続支援A型 |

|---|---|---|

| 雇用契約 | あり(企業と結ぶ) | あり(事業所と結ぶ) |

| 収入 | 最低賃金以上(給与) | 最低賃金以上(給与) |

| 働き方 | フルタイムやシフト制など企業に準ずる | 働く時間や日数は相談しながら決められる |

| 職場のサポート | 一般的には少ない | 支援員が仕事や体調面をサポートしてくれる |

| スキルや成果の求められ方 | 高い成果やスピードが求められることもある | 自分のペースに合わせて少しずつスキルを身につけられる |

| 目的 | 安定した就職・キャリアアップを目指す | 雇用契約のもとで働きながら、スキルアップや一般就労へのステップアップを目指す |

一般就労と就労継続支援A型には、それぞれ異なる特徴があります。

一般就労では、スキルやスピードが求められることが多く、キャリアアップや自己成長が主な目的になります。その分、プレッシャーを感じたり、環境が合わなかったりすることもあるかもしれません。

一方、就労継続支援A型では、障害のある方が無理なく働けるよう、支援員がサポートしてくれる環境が整っています。体調や生活リズムに合わせて働けるので、「まずは安心して働くことから始めたい」という方に向いているということができます。

このように、それぞれの働き方には違いがあります。自分にとって無理のないペースで進める場所がどこかを考えることで、より安心して働ける環境に出会いやすくなるかもしれません。

就労継続支援A型の仕事内容

就労継続支援A型では、さまざまな仕事に取り組むことができます。働く方の得意なことや障害の特性に合わせた業務が用意されています。

主な仕事内容としては、軽作業・製造業務・清掃業務・事務補助・農作業・食品加工などが挙げられます。

具体的な仕事内容の例

- 軽作業:商品の梱包やシール貼り、部品の組み立てなど

- 製造業務:工場でのライン作業、製品の検品や仕分け作業

- 清掃業務:オフィスビルや商業施設の掃除、公共施設の清掃など

- 事務補助:データ入力や書類整理、電話対応などのオフィスワーク

- 農作業:種まきや収穫、草刈りなどの農園作業

- 食品加工:食品のパック詰めやラベル貼り、簡単な調理補助

これらの仕事内容は、事業所によって異なります。独自の商品を作って販売しているところや、地域の企業と連携して特定の作業を請け負っている事業所もあります。

就労継続支援A型の利用対象者

ここでは、就労継続支援A型の利用の対象になる年齢・障害種別など、どんな方が利用できるのかわかりやすく解説していきます。

対象となる障害種別と年齢

対象の障害:身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病など

対象年齢:18歳以上65歳未満

就労継続支援A型は障害の種類に関係なく、「働きたい」という気持ちがあり、支援を受けながら働くことを希望する方が利用できます。

また、事業所によっては障害の種類に合わせた支援を行っていたり、専門的なサポートが用意されていたりすることもあります。

自分に合った環境を見つけるためには、事業所の特色を調べてみるのもおすすめです。

どんな方が利用している?

就労継続支援A型を利用する方には、次のようなケースが多く見られます。

- 以前は一般企業で働いていたが、障害の影響や体調の変化で離職した

- 職場の環境に適応できず、退職せざるを得なかった

- 年齢を重ねる中で、新たに障害が発生した

- 働く意欲はあるが、就職活動がうまくいかない

- 仕事の経験が少なく、まずはスキルを身につけたい

このように、さまざまな事情を抱えた方が、自分に合った環境で働けるよう支援を受けられるのが就労継続支援A型の特徴で、利用者が安心して働ける環境を提供することを目的としています。

支援員のサポートを受けながら仕事に取り組むことで、スキルを磨いたり、将来的に一般就労を目指したりすることも可能です。

障害者手帳がなくても利用できる?

就労継続支援A型は、障害者手帳がなくても利用できる場合があります。

医師の診断書や主治医の意見書があり、日常生活や就労において支援が必要と認められた場合もサービスを受けることが可能です。

ただし、これらの基準は自治体によって異なるため、まずは住んでいる市区町村の福祉窓口に相談してみましょう。

事前にどんな手続きや書類が必要か確認しておくことが大切です。

就労継続支援A型の利用料金

| 区分 | 世帯の収入状況 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |

| 低所得世帯 | 市町村民税が非課税の世帯(注1) | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税が課税され、所得割が16万円未満の世帯(注2)(注3) | 9,300円 |

| 一般2 | 所得割が16万円以上の世帯 | 37,200円 |

(注1)3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、収入が概ね300万円以下の世帯が「低所得世帯」に該当します。

(注2)「一般1」は、収入が概ね670万円以下の世帯が対象となります。

(注3)入所施設の利用者(20歳以上)やグループホーム利用者は、市町村民税が課税されている場合、「一般2」に区分されます。

就労継続支援A型の利用料金は、世帯収入(本人とその配偶者の所得)や通所日数によって算出されます。具体的な利用料金ついては、市区町村の福祉窓口で確認することをおすすめします

出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の利用者負担」、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

就労継続支援A型の利用期間

就労継続支援A型には、特に決まった利用期間はありません。ただし、利用者と事業所との間で結ぶ雇用契約には、契約更新がある場合があり、その内容によっては利用期間が変わることもあるので、契約内容については事前に確認しておくと安心です。

また、就労継続支援A型の利用には65歳未満という年齢制限があります。65歳を過ぎると利用できなくなるため、利用を継続する場合は、年齢を考慮する必要があります。

そのほかに一般企業への就職が決まったり、家庭の事情で通所が難しくなったり状況が変わった場合、就労継続支援A型の利用をやめることも可能です。

就労継続支援A型の給料(工賃)

出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の利用者負担について」、https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001391049.pdf)

就労継続支援A型で働くうえで、多くの方が気になるのが給料についてです。令和5年度の全国平均工賃は月額約86,752円というデータがあります。

就労継続支援A型では、雇用契約に基づき最低賃金以上が保証されていますが、具体的な金額は業務内容や働く時間、職種によって異なります。

また、給料だけでなく、通勤にかかる費用についても気になるところです。一部の事業所では、通勤にかかる交通費を補助してくれることがあります。これにより、通勤にかかる費用の負担が軽減されますが、全ての事業所で交通費補助があるわけではないため、見学や相談の際に確認しておくと安心です。

就労継続支援A型の事業所数

| 全国の事業所数(令和6年7月時点) | |

|---|---|

| 就労継続支援A型 | 4,472か所 |

| 就労継続支援B型 | 17,820か所 |

就労継続支援A型の事業所は、令和6年7月時点で全国に4,472か所存在します。一方、就労継続支援B型事業所は17,820か所あり、就労継続支援B型事業所と比べて、就労継続支援A型事業所の数は少ないことがわかります。

出典:厚生労働省「就労移行支援のサービス提供実態に関する調査(令和4年度)」、https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001330913.pdf

就労継続支援A型の1日のスケジュール

就労継続支援A型の1日のスケジュールの一例をご紹介します。

【一日の流れの例】

9:30 朝礼・作業開始

1日のスタートは朝礼から始まります。朝礼では、その日の作業内容や注意事項が伝えられ、準備が整ったら作業に取り掛かります。

10:45~11:00 休憩

約15分間の休憩があり、ここでリフレッシュします。軽く休んでから再び作業に集中できるようにリセットしましょう。

11:00~12:00 作業

休憩後、再度作業を行います。作業内容は事業所によって異なりますが、集中して行う時間です。

12:00~13:00 お昼休憩

お昼休憩の時間です。この時間に昼食をとり、リラックスして午後に備えます。

13:00~14:00 作業

午後の作業が始まります。午前中に引き続き、与えられた作業を進めます。

14:00~14:15 休憩

再度、短い休憩を取り、作業のペースを整えます。

14:15~15:15 作業

午後の作業の最後の時間帯です。1日の終わりに向けて作業を完了させます。

具体的な勤務時間は事業所によって異なりますが、大体1日2時間から8時間程度の間で自分のペースに合わせて働くことが可能です。また、最初は短時間勤務からスタートし、徐々に勤務日数や時間を増やしていくことも可能です。自分に合った働き方ができる環境が整っています。

就労継続支援A型の利用の流れ

次に就労継続支援A型を利用するためのステップを説明していきます。

1.主治医に相談後、就労継続支援A型を探す

まず初めに主治医に就労継続支援A型の利用を考えていることを相談しましょう。自身の健康状態やサポートが必要な部分について、専門的な視点からアドバイスをもらい、その後、 実際に通える事業所を探していきます。探し方はいくつかありますが ここでは3つの方法をご紹介します。

① ハローワークで探す

一般の求人と同じく、就労継続支援A型の求人も ハローワークで見つけることができます。施設内にあるパソコンで検索でき、気になる求人があれば、障がい者相談窓口の担当者が見学や面接の調整をしてくれます。

② 市区町村の障害福祉窓口で相談する

お住まいの市役所や区役所の中にある 障害福祉の窓口では 地元の事業所に関する情報を教えてくれます。パンフレットが用意されていることもあり どんな支援をしているかを知るきっかけにもなります。

③ インターネットで調べる

スマホやパソコンが使える方は ネット検索もおすすめです。「就労継続支援A型 ○○(地域名)」と入力すれば 近くの事業所が一覧で表示されます。

多くの事業所がホームページをもっていて、サービスの内容や施設の雰囲気をあらかじめ知ることができるのもメリットです。

こうした方法を使って 気になる事業所をいくつか見つけておくと 選びやすくなります。

2.実際の就労継続支援A型を見学・体験する

事業所を見つけたら、実際に見学や体験をしてみることが重要です。事業所を実際に訪れることで、どのような作業が行われているのか、スタッフの方の雰囲気などを自分の目で確かめることができます。

見学や体験の際は、作業内容やサポート体制について質問してみましょう。どんなサポートが受けられるのか、どのように配慮がなされているのかを知ることで、通う際の安心感が得られます。

3.就労継続支援A型の選考を受ける

就労継続支援A型を利用するには、事前に選考を受ける必要があります。選考の流れは、一般的なアルバイトの応募と似ていて、履歴書の提出や面接などが行われます。ただし、事業所によってやり方が少しずつ違うこともあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

履歴書を書くときには、自分のこれまでの経験や「どんなふうに仕事に取り組めるか」を伝えるようにしましょう。難しいことを書く必要はありません。「こんな作業が得意です」「このようなサポートがあると働きやすいです」といった内容で大丈夫です。

面接では、自分の強みを伝えるだけでなく、配慮してほしいことや体調面のことについても話しておくと、お互いに安心できます。また、面接のときに事業所の雰囲気を見たり、仕事内容を聞いておくのもポイントです。

選考結果は数日から数週間かかることがあります。選考を通過すると、事業所と契約を結び、いよいよ働き始めることになります。

4.障害福祉サービス受給者証の申請をする

選考を通過したら、次に必要なのが障害福祉サービス受給者証の申請です。これは、就労継続支援A型を利用するために必要な証明書です。市区町村の福祉担当窓口で申請を行い、受給者証が発行されると、正式に事業所と雇用契約を結ぶことができます。

ステップアップするにはどうすればいい?

就労継続支援A型事業所で働きながらステップアップ(一般就労)を目指すには、いくつか大切なポイントがあります。まずは、スキルアップに積極的に取り組むこと。事業所での研修や仕事を通じて、新しいスキルを身につけたり、自分の得意なことを伸ばしたりすると、できる仕事の幅が広がります。

次に、支援員としっかりコミュニケーションを取ることも大事です。仕事の相談や困ったことがあれば、早めに伝えてアドバイスをもらうことで、自分の強みや改善点が分かりやすくなります。

さらに、将来的に一般就労を目指している場合は、就労移行支援を利用するのも一つの方法です。就労移行支援は、一般企業への就職をサポートする福祉サービスで、履歴書の書き方や面接対策、就職活動の進め方などを学ぶことができます。

就労継続支援A型の選び方:失敗しないポイント

実際に就労継続支援A型を利用してみたいと思ったらどのように事業所を選べばよいでしょうか。ここでは事業所を選ぶ際に重要なポイントをいくつか紹介します。

自分に向いている仕事内容を選ぶ

自分に合った仕事内容を選ぶことは、働き続けるための大切なポイントです。単調な作業が得意であれば製造業務や、パソコンを使うことが得意であればデータ入力など、自分のスキルや経験を活かせる業務に取り組むことで、仕事に対するやりがいが感じられ、長く続けやすくなります。

業務内容や求められるスキルが自分に合っているかもチェックしておきましょう。事業所ごとに求められるレベルや業務の内容は異なるため、無理なくこなせる範囲で仕事を選ぶことが重要です。実際に事業所を見学したり、体験したりすることで、どのような仕事内容かを確認することができます。

また、仕事内容が自分のキャリアにどうつながるかを考えることも大切です。もし将来的に一般の仕事を目指しているのであれば、自分のスキルをさらに伸ばせるような業務を選ぶのがよいでしょう。

事業所の雰囲気を確認する

実際に見学をしてみて、事業所の雰囲気や業務内容、サポート内容が自分に合っているかを確認しましょう。また、事業所内の設備や作業スペースが快適かどうかも見るべきポイントの一つです。集中して作業に取り組めそうか、安全面にも配慮されているかなども事前に確認しておけると安心です。

事業所によってはイベントや利用者同士の交流がある事業所もあります。積極的にコミュニケーションをとりたい方や対人スキルを磨きたい方は、ぜひそういった面も気にしてみてください。

勤務時間や日数が自分に合っているかを確認する

就労継続支援A型では、一般就労と比べて勤務時間や日数など、柔軟な働き方ができることが多いですが、具体的な勤務時間や日数は事業所によって異なります。まずは、週に何日働けるのか、1日の労働時間がどれくらいが適切かを考えた上で、事業所の支援員とすり合わせをしていきます。自分がどのくらい働けるかわからない場合や体調が不安な場合は、主治医や事業所の支援員に相談してみてくださいね。

給料をチェックする

給料は事業所ごとに異なるため、具体的な金額を事前に確認することが重要です。最低賃金以上の給与が保障されていますが、地域や職種によって差があるため、どのくらいの金額が支払われるかをしっかりと調べておきましょう。また、給料の支払い方法や支給日についても確認しておくと、後々のトラブルを避けることができます。

給料以外にも、交通費の支給があるかどうかや社会保険や労災保険への加入状況もチェックしておくと安心です。

事業所によっては能力や経験に応じた昇給制度を設けているところもあります。将来的にキャリアアップを目指す場合、そのような制度がある事業所を選ぶと良いでしょう。

家から事業所までのアクセスを確認する

通勤が負担にならない範囲で事業所を選ぶことは、安定して働くために大切です。まず、通勤時間を計算して、無理なく通えるかどうかを確認しましょう。

公共交通機関を利用する場合、最寄り駅やバス停から事業所までの距離や、利用する交通機関の本数、運行時間を事前に調べると安心です。特に、朝のラッシュ時や帰宅時間帯の混雑具合も考慮しておくと、ストレスが軽減されます。

自転車や徒歩で通える距離の場合、天候や季節による影響も考えておくことが大事です。雨の日や暑い夏の日でも通いやすいかどうかを確認することがポイントです。

また、事業所の周辺環境もチェックしておくと便利です。近くにコンビニや飲食店があると、昼食を取ったり急に買い物をしたりする際に便利ですし、医療機関が近くにあれば、万が一の体調不良の際にも安心です。

口コミや評判を見てみる

就労継続支援A型の事業所を選ぶ際には、実際に利用した方々の意見を参考にするのもおすすめです。実際の利用者の口コミや評判は職場の雰囲気や環境を知る手がかりの一つになります。あくまで口コミには個人的な感情や考えも含まれることが多いので、意見をそのまま受け取るのではなく、幅広く情報を集め、自分の価値観や考えと照らし合わせて総合的に判断することが大切です。

いくつか就労継続支援A型の選び方と失敗しないポイントを紹介しましたが、その中でも最も大切なのは、自分にとって何が一番大切かを考えて、優先順位をつけて選ぶことです。例えば、少し遠くても給料が高いところを選びたいという方もいれば、給料が低くても自分が望む仕事内容に取り組みたいという方もいるでしょう。自分のニーズやライフスタイルに合った事業所を選ぶことで無理なく働き続けられるようになります。

就労継続支援A型のメリット

就労継続支援A型には、いくつかのメリットがあります。ここでは就労継続支援A型を利用するメリットを紹介します。

雇用契約を結ぶことで安心して働くことができる

事業所と雇用契約を結ぶことで、安定した環境で働くことができます。給料は最低賃金以上が保障されているため、働いた分の収入が確保されます。さらに、多くの事業所では社会保険に加入できるため、病気やケガをしたときも安心です。また、一定の条件を満たせば、失業保険を受け取ることも可能です。

作業内容や環境が特性や能力に合わせて調整される

就労継続支援A型では、作業内容や職場環境が利用者の特性や能力に合わせて調整されるため、無理なく働き続けることができます。体調や精神的な状態に波がある場合でも、柔軟に対応してもらえるケースが多いです。

支援員によるサポートを受けられる

就労継続支援A型では、支援員によるさまざまなサポートを受けることができます。支援員は、事業所内での作業だけでなく、外部の企業での実習や就労先の確保、求職活動のサポートなども担当しています。

また、日常生活に関する支援も、A型事業所の大切な役割のひとつです。利用者が自立した暮らしを目指せるように、生活の中で困っていることや不安に感じていることに一緒に向き合いながら、必要なサポートを行っています。

利用者ご本人はもちろん、ご家族からの相談にも対応しており、不安な気持ちを抱えずに毎日を過ごせるよう配慮されているのも安心できるポイントです。

一般企業への就職を目指せる

面接の練習や履歴書の書き方の指導など一般就労に移行できるようなサポートを受けることもできます。さらに、A型での就労経験は、実際の職務経験として評価されることもあるので、体調に合わせて徐々にステップアップしていくことができます。

就労継続支援A型のデメリット

就労継続支援A型には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

給与水準が一般企業と比べて低い

就労継続支援A型の平均賃金は、厚生労働省のデータによると月額約86,752円とされています。年換算すると約104万円となり、一般企業で働く労働者の平均年収約460万円と比べると大きな差があります。

出典:厚生労働省「令和5年度 障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和5年4月12日)」、https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001391049.pdf

国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査 結果について」、https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2023/pdf/R05_000.pdf

一般就労に移行できないことも

就労継続支援A型の事業所では、将来的に一般就労へ移行できるようにサポートも行っています。ただし、必ずしも全員が一般企業へ就職できるわけではありません。就職には、本人の希望や適性、体調の安定度、企業側の受け入れ状況など、さまざまな要因が関係してきます。

事業所の数が地域により偏りがある

就労継続支援A型の事業所数は、令和6年7月時点で全国に4,472か所で就労継続支援B型と比べて少ない傾向にあります。例えば、事業所を検索できるサイトで調べると、東京都には約90件あるのに対し、山口県では約40件と地域によって違いが大きいため、住んでいる地域によっては、希望する事業所を見つけるのが難しいことがあります。

出典:厚生労働省「令和4年度 就労継続支援A型事業の平均賃金月額に関する情報(令和5年4月実施)」、https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001330913.pdf

就労継続支援A型には、給与や事業所の数、一般就労への移行の難しさといったデメリットもありますが、それらを比較した上で、自分のライフスタイルや状況に合った選択をすることが大切です。

就労継続支援A型に向いている方・向いていない方

ではどのような方が就労継続支援A型に向いているのでしょうか。向いている方・向いていない方を合わせて紹介します。

就労継続支援が向いている方

支援を受けながら働きたい方

無理のないペースで仕事を続けられるため、体調の波がある方や急な変化が苦手な方にとって安心できる環境です。仕事の経験が少なくても、支援員のサポートを受けながら業務に取り組めるため、少しずつスキルを高めていきたい方に向いています。

一般就労を目指しているが、急に働くことが不安な方

一般企業で働く前の準備期間として、仕事のリズムを整えたり、職場での人間関係に慣れたりすることができます。いきなり一般就労を目指すのが不安な方にとって、A型は安心して経験を積める場となるでしょう。

アルバイト並みの給料が欲しい方

就労継続支援A型の賃金は最低賃金以上と決められているため、ある程度の収入を得ることができます。短時間勤務でも安定した収入を得たい方や、就労継続支援B型の工賃よりももう少し収入を増やしたいと考えている方には向いているでしょう。

向いていない方

高収入を求めている方

就労継続支援A型の賃金は最低賃金以上と決まっていますが、一般企業に比べると低い傾向にあるので、収入を重視したい方は一般企業への就職を検討してみてください。

自分のペースで働きたい方

就労継続支援A型は一般就労よりは柔軟な働き方ができますが、基本的に週5日勤務の事業所が多く、決められた勤務時間を守る必要があります。短時間だけ働きたい場合や、体調に合わせて自由に働きたい場合は、就労継続支援B型も選択肢としておすすめです。

自分ひとりでの就職活動が難しいが、積極的に就職を目指したい方

就労継続支援A型では一般就労へのサポートもありますが、必ずしも就職につながるとは限りません。一般就労を強く希望する場合は、就職のサポートに特化している就労移行支援の利用を検討するのも選択肢のひとつです。

就労継続支援A型は、安心して働ける環境が整っていて、支援を受けながらスキルを身につけられる制度です。ただし、すべての方にぴったり合うわけではありません。体調や働き方の希望など自分にとってどんな環境が合っているのか、どんなサポートが必要なのかを考えることが大切です。

就労移行支援・就労継続支援A型・B型の違いとは?

| 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |

|---|---|---|---|

| 利用対象 | 一般企業への就職を目指している方 | 一般企業での雇用が困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方 | 一般企業や雇用契約に基づく就労が困難な方 |

| 対象年齢 | 18歳以上65歳未満 | 18歳以上65歳未満 | 定めなし |

| 雇用契約の有無 | なし | あり | なし |

| 利用期限の制限 | 原則2年以内 | あり | なし |

| 給料(工賃) | なし | 最低賃金以上の給料が発生 | 工賃が発生 |

「就労移行支援」と「就労継続支援」は、名前が似ていますが、それぞれ目的が異なります。どちらも障害がある方を支援するためのサービスですが、自分に合った支援を選ぶためには、それぞれの特徴をしっかり理解することが大切です。今回は、3つの支援について、簡単に違いを簡単に紹介します。

就労移行支援は一般企業で働くための準備をしたい方に適しています。一方、就労継続支援A型は、雇用契約を結んで安定した収入を得ながら働くことができるため、安定した環境を望む方に最適です。また、就労継続支援B型は、柔軟な働き方を希望する方や、自分のペースで仕事をしたい方に向いています。

就労継続支援A型のよくある質問

就労継続支援A型についてよくある質問をまとめました。

働いたことがなくても大丈夫ですか?

未経験でも問題ありません。就労継続支援A型では、働いた経験がない方でも安心して始められるように、支援員がサポートしていきます。簡単な作業からスタートし、少しずつ仕事に慣れていくことができます。

人と話すのが得意ではないのですが、静かに作業することはできますか?

事業所や仕事の内容によって異なりますが、データ入力や製品の検品など、あまり会話が必要ない仕事もあります。実際に見学して事業所の雰囲気や環境があっているか確認してみることがおすすめです。

一般企業に就職したくなったら、支援をしてもらえますか?

一般企業への就職を希望する場合、事業所によっては面接練習や履歴書の書き方指導などのサポートを受けられます。ただし、支援内容は事業所ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

すぐに利用することはできますか?

就労継続支援A型を利用するためには、いくつかのステップを踏む必要があるため、すぐに働き始めるのは難しい場合があります。全体として、利用を開始するまでにかかる期間は、通常1ヶ月から2ヶ月程度と考えておくと良いでしょう。

途中で辞めることはできますか?

はい、就労継続支援A型は途中で利用を辞めることも可能です。ただし、退職の際に手続きが必要な場合があるため、事業所のスタッフと相談しながら進めることをおすすめします。

まとめ

障害のある方にとって、いきなり一般企業で働くのは不安がつきものです。そんな中でも、できるだけ近い環境で働いてみたいと感じたとき、就労継続支援A型は心強い選択肢となります。

就労継続支援A型は事業所と雇用契約を結び、支援を受けながら働けるのが特徴です。働いた分のお給料は最低賃金以上で支払われるため、一定の収入を得ながら働くことができ、経済的な安心感にもつながります。希望すれば、一般企業への就職を目指すことも可能です。

もし、就労継続支援A型の利用を検討しているなら、まずは主治医に相談してみましょう。そのうえで、自分に合いそうな事業所を探し、見学や面接を通じて実際の雰囲気を感じ取ってみると良いでしょう。

事業所を決める際には、「自分にとって何が一番大切なのか」をしっかり考えることが大切です。気持ちと向き合いながら優先順位を整理して、納得のいく選択ができると安心して次のステップに進むことができます。